引っ越しそばとは?いつ食べる?本来の意味と由来、現代のマナーも解説

「引っ越しそば」という言葉は聞いたことがあっても、「いつ食べるのが正解?」「昔はご近所に配るものだったと聞いたけど、今はどうなの?」と、具体的な作法については意外と知らないことも多いのではないでしょうか。

この記事では、そんな「引っ越しそば」の本来の意味や由来、縁起から、現代におけるマナー(自分で食べる場合・配る場合)、さらには地域による風習の違いまでわかりやすく解説します。

目次

引っ越しそばとは?由来と「二つの意味」を分かりやすく解説

本来、「引っ越しそば」とは、引っ越しを機に近所の人に配るそばのことを指します。この風習は、江戸時代中期に町人の間で始まったとされ、新しい土地での人間関係をスムーズにするための知恵として生まれました。

「引っ越しそば」には、江戸っ子らしい洒落のきいた「二つの意味」が込められています。単なる食べ物としてではなく、挨拶と縁起担ぎのアイテムとして、日本の文化に根付いてきました。

「そば(側)」に越してきた挨拶

一つ目の意味は、「あなたの “そば(側)”に越してきました」という、洒落を効かせた挨拶です。

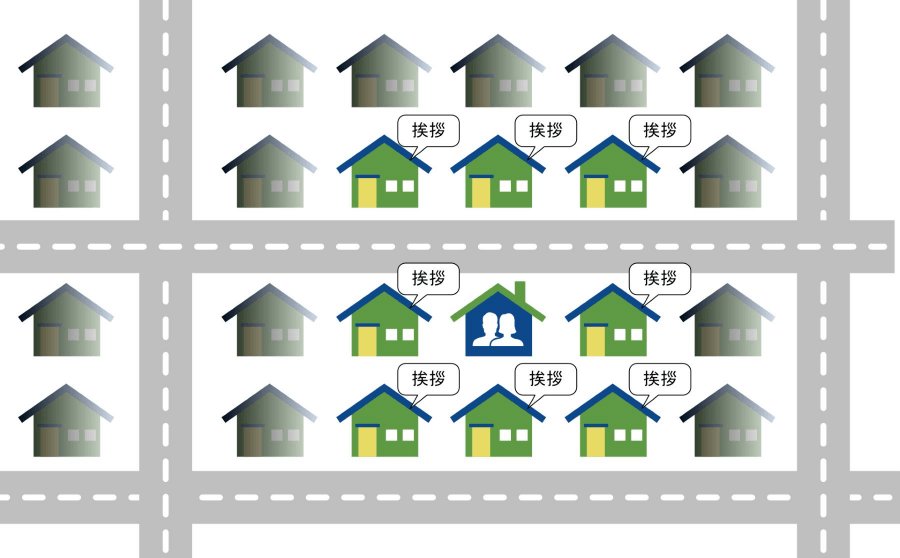

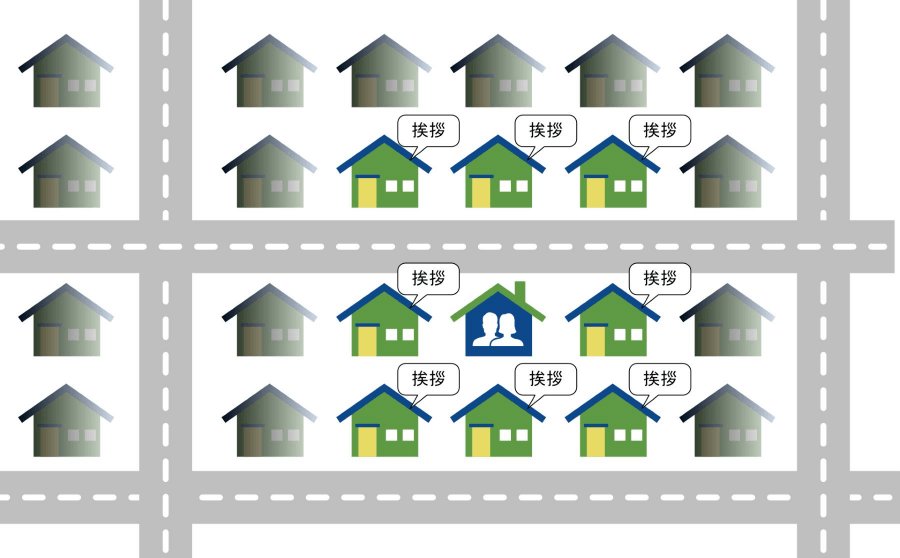

江戸時代、新しく越してきた人は、家主や大家さん、そして「向かい三軒両隣(=新居の両隣・向かいの家・向かいの家の両隣)」と呼ばれるご近所さんへ挨拶回りをするのがマナーでした。その際、手土産として安価で手軽な「そば」が選ばれるようになったのです。

「あなたの“お側(そば)”に越してまいりました、よろしくお願いします」という謙虚な気持ちと親しみを込めた、粋な挨拶でした。

「細く長く」のお付き合いを願う縁起物

二つ目の意味は、そばの形状にちなんだ縁起担ぎです。「そば」のように「 “細く長く”お付き合いをお願いします」という願いが込められています。

また、そばは切れやすいことから「旧年中の厄を断ち切る」という意味で大晦日に食べる「年越しそば」が有名ですが、引っ越しにおいては「末永くお付き合いが続きますように」というポジティブな意味で用いられました。

新しい場所での平穏な暮らしと、ご近所との良好な関係を願う、日本らしい縁起物なのです。

引っ越しそばは「配る」のが本来?「自分で食べる」は誤解なのか

「引っ越しそばはご近所に配るもの」と聞く一方で、「引っ越し当日に新居で自分で食べるもの」という話も耳にします。どちらが正しいのか、混乱してしまうかもしれませんね。

結論から言うと、歴史的に見れば「配る」のが本来の形でした。前述の通り、江戸時代には引っ越しの挨拶品として近所に配る風習が主流でした。

しかし、現代ではライフスタイルが大きく変化しました。マンションなど集合住宅の増加、近所付き合いの希薄化、そして「そばアレルギー」への配慮の必要性などから、挨拶品としてそばを配る習慣は減少傾向にあります。

その代わりに、「新居で手軽に食べられる食事」として、また「新生活の縁起担ぎ」として、引っ越し当事者が「自分で食べる」というスタイルが広まりました。このように、本来の引っ越しそばとは意味が異なりますが、現代では「自分で食べる」ことが新たな慣習として定着しつつあります。

引っ越しそばはいつ食べる?いつ配る?

引っ越しそばを食べたり、配ったりするのは具体的にどのタイミングが良いのでしょうか。現代の主流である「自分で食べる」場合と、伝統的な「配る」場合に分けて、最適なタイミングを解説します。

【自分で食べる場合】引っ越し当日に新居で食べる(現代の主流)

「自分で食べる」場合、引っ越し当日の昼食または夕食として食べるのが最も一般的です。

引っ越し当日は、荷物の搬入や整理で一日中大忙し。キッチンもまだ片付いておらず、ゆっくり料理をする時間もありません。そんな時、手軽に食べられるそばは、新生活の最初の一食として非常に合理的です。

引っ越し当日の忙しさが一段落したタイミングで、新生活への願いを込めて食べるのが現代の主流です。「細く長く、よろしく」という縁起を担ぎながら、ひと息つくのも良いでしょう。

【配る場合】引っ越し前日~当日の挨拶時に渡す

「配る」場合は、ご近所への挨拶回りの際に手渡します。タイミングとしては、引っ越しの前日、または当日の作業開始前がベストです。

引っ越し作業中は、トラックの出入りや物音などで、少なからずご近所に迷惑をかけてしまう可能性があります。「これからお世話になります。明日は(今日は)お騒がせします」という一言とともに、早めに挨拶を済ませておくと、印象が良く、その後の関係もスムーズになります。

もし前日や当日の作業前に伺うのが難しい場合は、引っ越し作業が落ち着いた当日中か、遅くとも3日以内に挨拶に伺うようにしましょう。

なお、挨拶に伺う時間は、早朝、昼食時、夜間を避け、午前中なら10~12時頃、午後であれば14~17時頃までがおすすめです。

【地域別】引っ越しそばの風習は全国共通?

「引っ越しそば」と聞くと、日本全国共通の風習のように思えますが、実はそうではありません。この風習は江戸(現在の東京)で生まれた文化であるため、地域によって浸透の度合いや、そもそも風習自体が存在するかどうかが異なります。とくに関東と関西では、明確な違いが見られます。

関東(江戸)発祥の風習

前述の通り、引っ越しそばの風習は江戸で生まれ、発展しました。江戸っ子の洒落と、「安くて手軽」という合理性が受け入れられ、関東地方を中心に根付いていきました。

そのため、現在でも関東地方では、他の地域に比べて「引っ越しといえば、そば」という意識が比較的残っている傾向があります。

関西ではやらない?うどん文化との関係

一方、関西地方では引っ越しそばの風習はあまり一般的ではありません。その理由の一つとして、関西が「うどん文化圏」であることが挙げられます。

「おだし」の文化が根付く関西では、昔からそばよりも「うどん」が日常的に親しまれてきました。そのため、引っ越しの挨拶にそばを選ぶという発想自体が浸透しなかったと考えられています。

引っ越し挨拶の品も、そばやうどんに限らず、タオルや洗剤などの日用品、またはお菓子が選ばれることが多いようです。

香川はうどん?九州は地域特産品?各地の風習

日本各地を見渡すと、さらに多様な引っ越し挨拶の文化が存在します。

- 香川県

- “うどん県”として名高い香川県では、やはり「引っ越しうどん」の風習がある地域も。縁起の良い紅白のうどんや、釜玉うどんセットなどがギフトとして選ばれることもあるようです。また、「初風呂うどん食え」という風習で、新居のお風呂に入りながらうどんを食べる地域もあるようです。

- 愛知県(名古屋)

- 近所の方々とのつながりを大切にする文化が比較的残っており、引っ越しの挨拶もしっかり行う傾向があります。品物はそばにこだわらず、お菓子や日用品など様々です。

- 九州(福岡など)

- 地域にもよりますが、関東ほど「そば」に限定されることはありません。タオルや洗剤、あるいは地元の銘菓などを贈る慣習もあります。

- 沖縄県

- 「ゆいまーる(結い廻る)」という助け合いの精神が根付いており、ご近所付き合いは大切にされます。挨拶自体は行いますが、品物はとくに決まっておらず、柔軟に対応されています。

このように、一部地域を除き、「引っ越しそば」は全国共通の絶対的なマナーというわけではないことが分かります。

現代の引っ越し挨拶:「そば」を配る場合のマナーと注意点

もし「伝統に倣って、そばを配りたい」と考えた場合、現代ならではの注意点があります。昔ながらのマナーと合わせて、以下の重要なポイントを押さえておきましょう。

最重要:そばアレルギーへの配慮

そばを配る際に、最も注意しなければならないのが「そばアレルギー」への配慮です。

そばアレルギーは、ごく微量でも重篤な症状(アナフィラキシーショック)を引き起こす可能性があり、命に関わることもあります。相手の家族構成やアレルギーの有無が分からない状態でそばを贈ることは、かえって相手を困らせてしまうリスクがあります。

もし、どうしてもそばを贈りたい場合は、そばのギフトであることを明確に伝え、相手に受け取るかどうか判断してもらう配慮が必要です。しかし、安全を最優先するならば、アレルギーの心配がない他の品物を選ぶのが賢明といえるでしょう。

挨拶の範囲・相場・のしの書き方

そば、あるいは他の品物を配る場合、一般的なマナーは以下の通りです。

| 項目 | 一戸建ての場合 | マンション・アパートの場合 |

|---|---|---|

| 挨拶の範囲 | 「向こう三軒両隣」 (自分の家の向かい側3軒と、 両隣の2軒) |

「上下左右」 (自分の部屋の両隣と、 真上・真下の部屋) |

| その他 | 大家さん、自治会長さん、管理人さん | 大家さん、管理人さん、管理組合 |

| 相場 | 500円~1,000円程度 | |

| のし | 紅白の「蝶結び」の水引 | |

| 表書き | 「御挨拶」または「ご挨拶」 | |

| 名入れ | 水引の下に、自分の「名字」を記載 | |

【一戸建ての場合】

【マンション・アパートの場合】

【一戸建ての場合】

- 挨拶の範囲

- 「向こう三軒両隣」(自分の家の向かい側3軒と、両隣の2軒)

- その他

- 大家さん、自治会長さん、管理人さん

- 相場

- 500円~1,000円程度

- のし

- 紅白の「蝶結び」の水引

- 表書き

- 「御挨拶」または「ご挨拶」

- 名入れ

- 水引の下に、自分の「名字」を記載

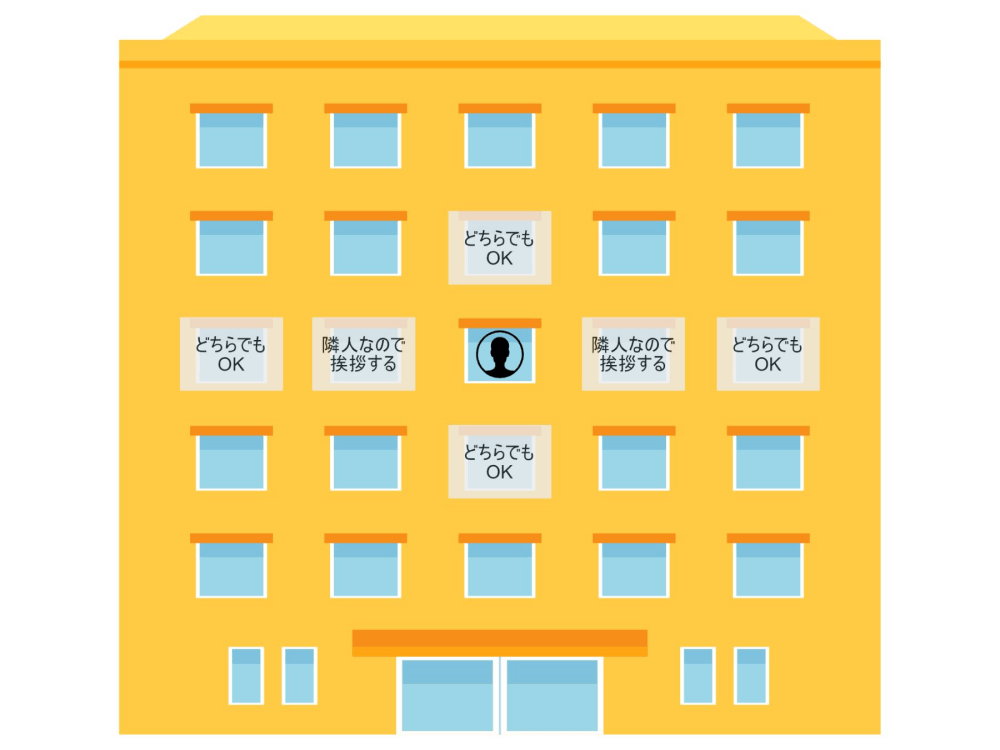

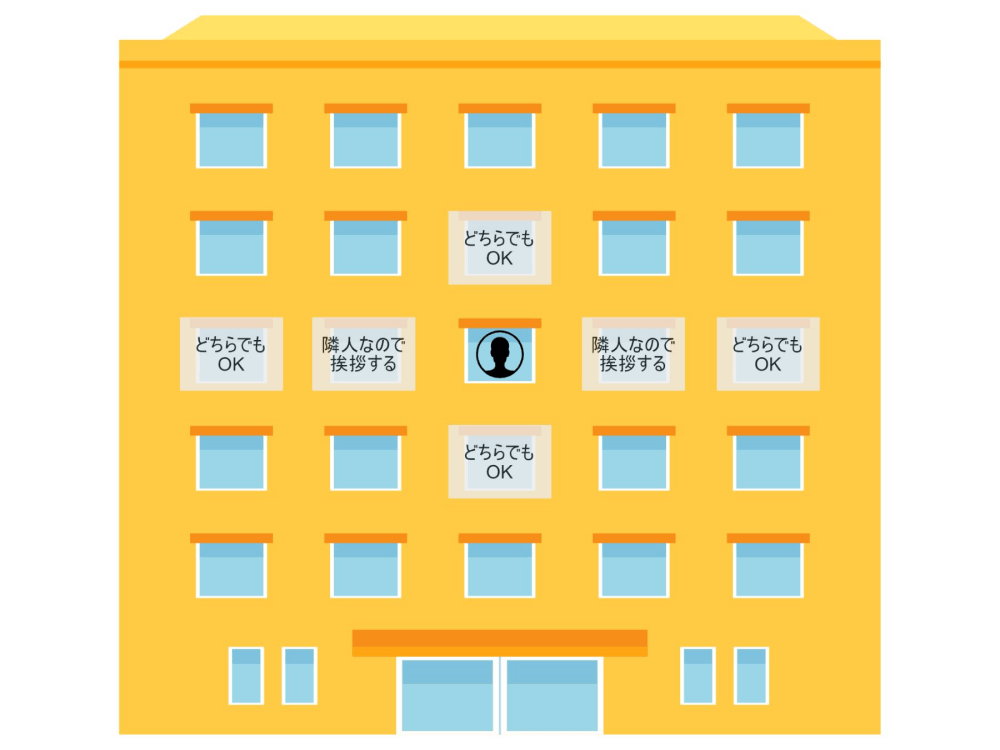

【マンション・アパートの場合】

- 挨拶の範囲

- 「上下左右」(自分の部屋の両隣と、真上・真下の部屋)

- その他

- 大家さん、管理人さん、管理組合

- 相場

- 500円~1,000円程度

- のし

- 紅白の「蝶結び」の水引

- 表書き

- 「御挨拶」または「ご挨拶」

- 名入れ

- 水引の下に、自分の「名字」を記載

ポイント

- 品物の価格は、相手に気を使わせないよう、1,000円未満の「消え物(食べ物や日用品)」が好まれます。

- のしは、包装紙の外側にかける「外のし」が、訪問の目的(挨拶)をすぐに伝えられるため一般的です。

そば以外も人気!引っ越し挨拶におすすめの手土産5選

前述のアレルギー懸念や、現代のライフスタイルを考慮すると、「そば以外」の手土産を選ぶ人は非常に増えています。誰にでも喜ばれやすく、価格帯も手頃な定番アイテムをご紹介します。

- 個包装のお菓子(クッキー、焼き菓子など)

- 日持ちがし、家族構成を問わず喜ばれます。アレルギー表示が分かりやすいものを選ぶと、より親切です。

- タオル(フェイスタオルなど)

- 「何枚あっても困らない」日用品の代表格。好みに左右されにくい無地やシンプルなデザインが人気です。

- 食品用ラップ、アルミホイル、キッチンペーパー

- 実用性が高く、必ず使ってもらえる「消え物」として定番です。

- 地域の指定ゴミ袋

- とくにその地域に新しく越してきた場合、自治体指定のゴミ袋は実用的で喜ばれることがあります。

- ドリップコーヒーやティーバッグの詰め合わせ

- 手軽に楽しめる嗜好品も人気。相手の好みが分からない場合でも、アソートタイプなら安心です。

荷解き中でも簡単!「自分で食べる」場合のそばアイデア

引っ越し当日に「自分で食べる」と決めたものの、キッチンはまだダンボールだらけ…という状況でも、簡単に「引っ越しそば」を楽しむ方法はあります。

- デリバリー(出前)を活用する

- 最も手軽な方法です。スマートフォンで近所のそば屋を検索し、注文すれば、調理も後片付けの手間も一切かかりません。

- カップそば・インスタントそば

- 電気ケトルでお湯さえ沸かせればOK。引っ越し直後に重宝するアイテムである電気ケトルは、新居ですぐに使えるように手荷物に入れておくと便利です。

- 冷凍そば・乾麺(簡単な調理)

- もしコンロや電子レンジが使える状態なら、冷凍そば(電子レンジで解凍できるものも)や乾麺も選択肢に。つゆは市販のめんつゆを使えば、鍋一つで簡単に作れます。

まとめ:由来を理解し、現代のスタイルで「引っ越しそば」を楽しもう

「引っ越しそば」の風習は、江戸時代の粋な「挨拶」と「縁起担ぎ」から始まりました。本来は近所へ「配る」ものでしたが、時代とともに変化し、現代では「自分で食べる」スタイルも主流となっています。

大切なのは、その由来や意味を理解した上で、現代のライフスタイルやご近所付き合いのあり方に合わせて、柔軟に取り入れることです。「必ず配らなければならない」あるいは「必ず食べなければならない」という決まりはありません。

ご自身の状況に合わせて、「自分で手軽に食べて縁起を担ぐ」「アレルギーに配慮してそば以外の品を配る」「挨拶だけで済ませる」など、最適な方法を選んでみてください。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「東京電力 くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事

![[くらしTEPCOエアコンクリーニング(SP)]](/wp-content/uploads/2025/04/エアコンクリーニング_pickup_600×300_250926-_min.png)

![[電化でかしこくおトク!くらし応援キャンペーン(SP)]](/wp-content/uploads/2025/12/sidebar_denkiplan-cp.png)