【後悔する前に】床暖房のデメリット7選!後悔しないための対策も

床暖房には、多くのメリットがあるものの、コスト面やメンテナンスなど気を付けておきたい部分もあります。そこで今回は、床暖房を導入する前に知っておきたいデメリットやその対策、温水式・電気式の比較、よくある質問について解説します。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「東京電力 くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

目次

導入前に知っておきたい!床暖房のデメリット7選

床暖房は床に埋め込む必要があるため、新築またはリフォームのときにしか取り付けられません。そのため、後悔しないようデメリットも踏まえた上で、導入を検討しましょう。

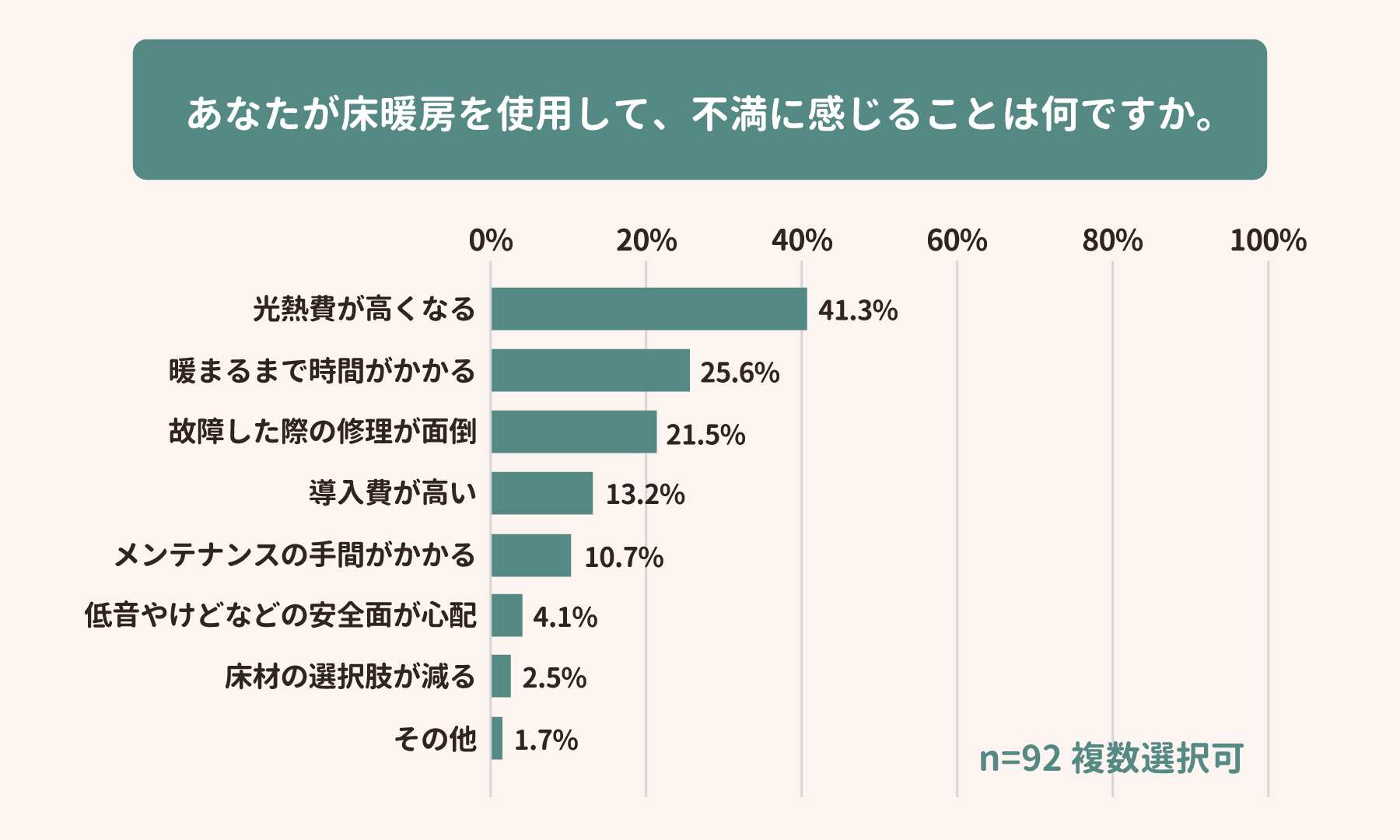

「くらひろ by TEPCO」が独自に行ったアンケート調査で、「床暖房を使用して、不満に感じることは何ですか」と質問したところ、「光熱費が高くなる(41.3%)」と回答した人が最も多い結果でした。そのほか、「暖まるまでに時間がかかる(25.6%)」「故障した際の修理が面倒(21.5%)」という回答も多いです。

- 調査主体:くらひろ by TEPCO(東京電力エナジーパートナー株式会社)

- 調査期間:2025年3月7日~3月9日

- 有効回答数:92(複数選択可)

ここからは、床暖房のデメリットについて詳しく解説します。

- ▼初期費用が高い

- ▼光熱費が高くなる可能性がある

- ▼部屋が暖まるまで30分~1時間ほどかかる

- ▼定期的にメンテナンス・交換が必要

- ▼故障した場合は修理が大変

- ▼床材の選択肢が減る

- ▼電気式床暖房は低温やけどに注意

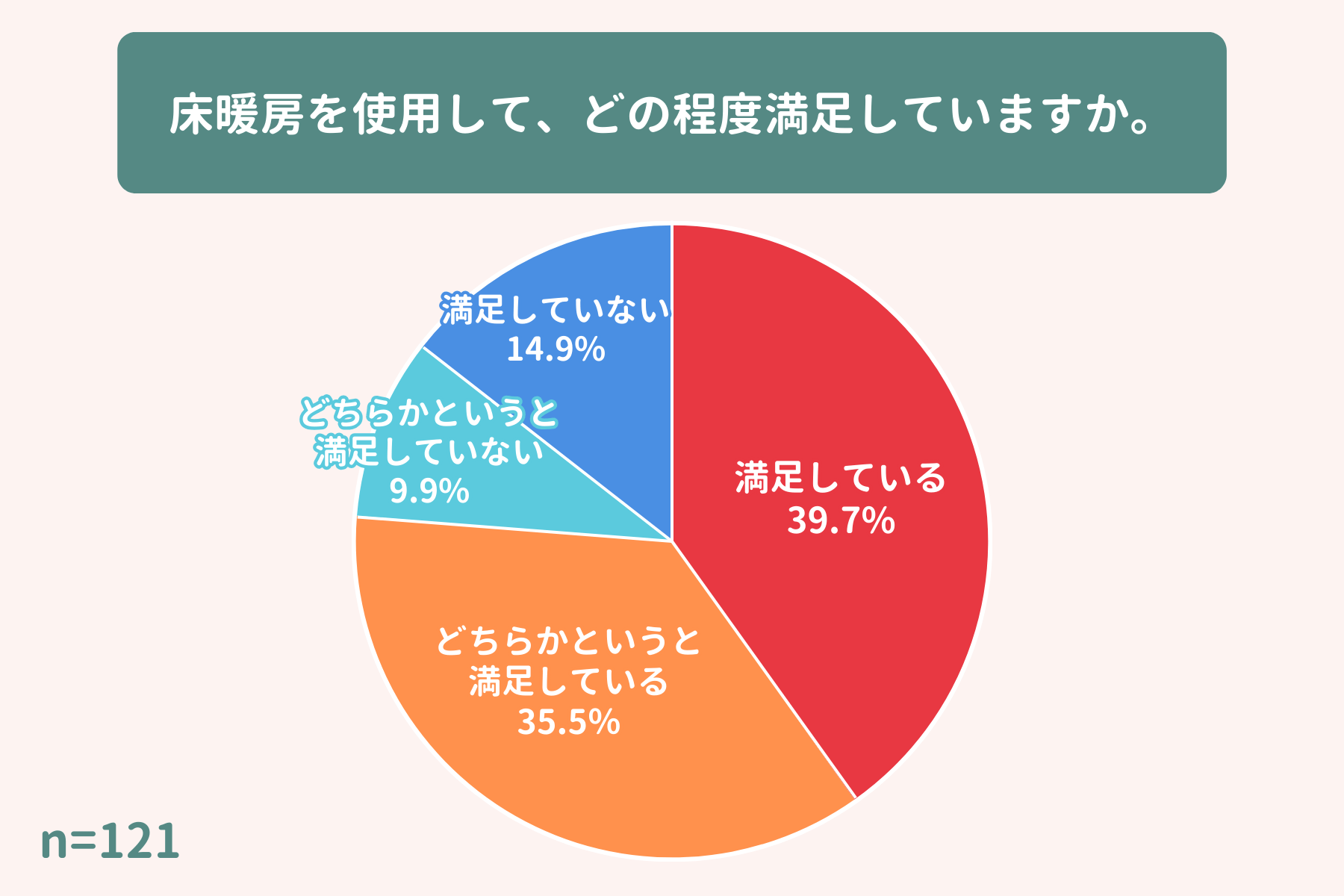

ちなみに、床暖房にはメリットももちろん多くあります。同アンケート調査で、「床暖房を使用して、どの程度満足していますか」と質問したところ、「満足している」「どちらかというと満足している」と回答した方の合計割合は75%を超え、4分の3以上の方が床暖房に満足していることが分かります。

- 調査主体:くらひろ by TEPCO(東京電力エナジーパートナー株式会社)

- 調査期間:2025年3月7日~3月9日

- 有効回答数:121

床暖房のメリットは、後述の「▼床暖房を設置するメリット」で解説しますので、ぜひチェックしてください。

初期費用が高い

新築時に床暖房の導入にかかる費用は、一般的に電気式で1畳当たり5~10万円程度です。さらに、温水式ではポンプや熱源機などの設置も必要なため、追加で25~100万円程度必要とされています。

エアコンの導入費用と比較すると、10畳の部屋の場合、床暖房は電気式でも50万円以上かかるのに対し、エアコンは相場として7〜20万円で設置できます。

リフォームで設置する場合は、床材をはがし、さらに新しい床材への張り替えも必要になることがあるため、一般的に床暖房は新築時に導入した方が費用は抑えられます。こうした費用面が気になる場合は、代替案としてホットカーペットも検討してみてください。

光熱費が高くなる可能性がある

床暖房は、初期費用だけでなく光熱費も気にする必要があります。床暖房は、住宅を暖めるために継続してスイッチをオンにしておく必要があるため、前もって消費電力量を確認しておくと安心です。

10畳の部屋の1か月間の電気代(※1)は、電気式床暖房で約3,800円~8,400円(※2)、エアコンで約6,500円(※3)です。

ただし、温水式の床暖房は、1か月の電気代を約4,500円(※4)と比較的光熱費を抑えることができるため、ランニングコストを気にする方は温水式床暖房の導入を検討すると良いでしょう。

※2:パナソニック「フリーほっと」を10畳の部屋に設置し、新省エネ基準(IV地域)断熱の合板下地に床暖房パネルを施工。床温25℃~30℃で1日8時間、室温約20℃一定状態で30日運転した場合。

※3:パナソニック「エオリアCS-J284D」(おもに10畳用)の定格消費電力(870W)をもとに、設定温度20℃で1日8時間使用し30日運転した場合で算出。

※4:パナソニック「フリーほっと温水W」を10畳の部屋に設置し、パナソニックヒートポンプ式温水暖房機を使用。次世代省エネルギー基準(IV地域)断熱の合板下地に床暖房パネルを施工し、1日8時間連続使用、外気温約7℃、室温約20℃一定状態で30日運転した場合。

部屋が暖まるまで30分~1時間ほどかかる

床暖房は立ち上がりに時間がかかり、部屋全体が暖まるまでに30分~1時間ほどかかります。そのため、部屋の出入りが激しく、短時間だけ部屋を暖めたい場合には、床暖房は不向きです。

一方で、家族が集まって長い時間を過ごすことが多いリビングなどは、床暖房に適しています。

定期的にメンテナンス・交換が必要

温水式床暖房では、定期的にメンテナンスや消耗品の交換をする必要があります。目安として、1年ごとに不凍液(暖房器具の内部を循環している冷却水)の補充、3~5年に一度不凍液の交換が必要です。ただし、条件によっては10年に1回の交換で済むロングライフ品が使用できる場合もあります。

また、一般的に熱源機の寿命は10年前後といわれているため、その交換費用と手間も考慮する必要があります。

故障した場合は修理が大変

電気式の床暖房はパネル交換の修理、温水式の床暖房の修理には配管や熱源機(暖房給湯器)の修理が必要になることがあります。

また、床暖房には床材に直接貼り付ける「重ね張り」と床をはがして設置する「張り替え」の2パターンの設置方法がありますが、張り替えの床暖房が故障した場合、床材をはがしての修理が必要となる場合があります。

さらに、工事の期間は床暖房の規模により異なりますが、一時的に部屋が使えなくなってしまうことは避けられません。故障時の修理にかかる費用や不便さについては、十分に留意しておく必要があります。

床材の選択肢が減る

床暖房を導入する場合、熱伝導率の高い床材であることと、下からの発熱に耐える床材であることが必要なため、使用できる床材の選択肢が減ります。一般的に無垢フローリング(木材を使ったフローリング)は、床暖房の使用に不向きです。

お気に入りの床材を使うか、床暖房の導入を優先するか、判断が必要になる可能性もあります。

電気式床暖房は低温やけどに注意

電気式床暖房で温まった床に長時間肌が触れていると、低温やけどが起こるおそれがあります。低温やけどは体の内側から進行する性質上、自覚しにくいため、皮膚が弱い高齢者や子どもがいる家庭ではとくに注意が必要です。

低温やけどは、「床の上で同じ姿勢を取り続けない」「座布団・カーペットを敷いて直接床に触れない」といった工夫で対処できます。また、床暖房の設定温度を下げることでも、低温やけどのリスクを軽減することができます。

床暖房を設置するメリット

床暖房はデメリットばかりでなく、もちろんメリットも多くあります。快適な環境を作るために床暖房のメリットも確認しましょう。

部屋全体が暖まり気持ち良い

暖かい空気は部屋の天井に溜まる性質があります。そのため、床から伝わる熱が天井に移動していくことで、部屋全体が均一に暖まります。

部屋のどこにいても暖かいので、エアコンや電気ストーブのように、部屋の一部しか暖かくないということがありません。また、足元から暖まるため足元の冷えが解消されやすくなります。

乾燥・ホコリ対策になる

床暖房は温風を出さないので、エアコンのように温風で部屋を暖める暖房器具と比べて、部屋の乾燥が防げます。空気が乾燥しやすい冬場には、重宝される特徴です。

また、風が出ないため、ホコリや塵が飛散したり、巻き上がったりしない点も魅力といえます。

お手入れが簡単で火事の危険性が低い

エアコンや電気ストーブの場合、定期的なフィルター掃除が必要になりますが、床暖房は基本的にフローリング掃除のみで問題ありません。また、季節の変わり目に暖房器具を出し入れする必要がなく、収納場所に困ることがない点も魅力です。

さらに、直接火が出るわけではないので火事の危険性が低く、低温やけど対策をしていれば子どもやペットがいる家庭でも安心して使用できます。

デメリットを解消!後悔しないための対策

床暖房にはいくつかのデメリットが存在しますが、適切な対策をすることで解消可能です。ここでは、デメリット解消のための対策を紹介します。

タイマー予約機能を活用する

床暖房はスイッチを入れてから部屋全体が暖まるまでにおよそ30分~1時間かかるため、寒さを感じてから起動してもすぐに効果は得られません。そのため、朝起きる1時間前くらいにあらかじめタイマーをセットしておくことで、起床したときに暖かさを感じることができます。

また、床暖房は運転を停止しても、しばらくは余熱が残るため、就寝や外出の少し前にスイッチをオフにすることがおすすめです。例えば、寝る予定の30分前に電源を切ることで、無駄な運転を避けつつ、布団に入るまでの間も暖かく過ごすことができます。

このように、床暖房は「早めにオン・早めにオフ」を意識することで、快適さを保ちながらランニングコストの削減にもつながります。

床暖房を部分的に設置する

床暖房を導入する際、リビング全体など広い面積に設置しようとすると、初期費用が高くなり、月々の光熱費も増える傾向があります。そのため、家族が長く過ごす場所に絞って床暖房を設置すると、初期費用と光熱費を抑えられます。

例えば、ソファの前やダイニングテーブルの下など、使用頻度が高いエリアだけに設置することで、初期費用を抑えられ、ランニングコストの軽減にもつながります。

電気・ガス料金プランを見直す

床暖房の光熱費が気になるという方も多いかもしれませんが、現在契約している電気やガスの料金プランを見直すことで、費用を大きく抑えられることがあります。

たとえば、床暖房を主に夜間に使用するご家庭であれば、夜間の電気料金が割安になるプランへ切り替えると電気代が安くなる可能性があります。

さらに、電気とガスをまとめて契約することで、電気料金が安くなるプランもおすすめです。自宅の電気・ガス料金プランの契約内容の見直しをして、ご家庭に合ったプランへの切り替えを検討しましょう。

低温やけど対策のマットを取り入れる

床暖房の使用中に、床に直接座る際は、低温やけどのリスクがあるため注意が必要です。とくに、肌が長時間同じ場所に触れていると、体温より低い温度でもやけどをしてしまうことがあります。こうしたリスクを軽減するためには、床にマットやラグを敷くことがおすすめです。

ただし、床暖房の効果を損なわないために、熱がこもりにくく通気性の良い素材を選ぶようにしましょう。通気性の悪いものを使うと、熱がこもってしまい、フローリングの反りや歪みなどのトラブルにつながるおそれがあります。

温水式床暖房・電気式床暖房の比較

床暖房には温水式と電気式があります。設置する際にはご家庭に合った床暖房を選ぶ必要があるため、温水式・電気式の特徴について知っておきましょう。

温水式:配管に温水を流して暖める

温水式床暖房は、熱源機で温水をつくり、床下に設置した配管に温水を循環させることで床を温めます。温水式のメリットは、「電気式と比較すると光熱費が安い」「立ち上がりが早い」「床暖房を切った後でもお湯が冷めるまでは余熱があるため部屋の暖かさが続く」といった点です。

ただし、温水式のデメリットには「導入の初期費用が比較的高い」という点が挙げられます。また、一般的に熱源機の寿命は10年前後といわれており、故障した際には熱源機の交換が必要になる可能性があります。

温水式床暖房は、温水を作り出す仕組みの違いから、ガス式・ヒートポンプ式・灯油式の3つに分類できます。それぞれの主な特徴は以下のとおりです。

- ガス式

-

- 床暖房専用、もしくは給湯器と兼用のガスボイラーで沸かしたお湯を利用

- 比較的温まるのが早い

- ヒートポンプ式

-

- 大気の熱や電力で沸かしたお湯を利用

- 環境にやさしくランニングコストが安い

- 灯油式

-

- 床暖房専用の灯油ボイラーで沸かしたお湯を利用

- 比較的ランニングコストが安い

電気式:ヒーターを床下に入れて暖める

電気式床暖房は、床下にヒーターなどを設置し、電気を使って床を温めます。温水式よりも「導入費用が安い」「定期的なメンテナンスが不要」である点がメリットです。

ただし、消費電力が大きいため電気代が高くなる点や、部屋が暖まるまでに時間がかかる点がデメリットとなるため、事前に把握しておきましょう。

電気式は、床下に埋め込む設備の違いから、電熱線式・蓄電式・PTCヒーター式の3つに分類可能です。それぞれ、以下のような特徴があります。

- 電熱線式

-

- 電熱線に電気を通して温める

- 初期費用が比較的安い

- 蓄熱式

-

- 夜間に蓄熱材に熱を貯めて昼間に放熱して温める

- 放熱時間が長いため、朝から夜まで快適な温度を一定に保つことができる

- PTCヒーター式

-

- 電熱線が付いたパネルに電気を通して温める

- 自己温度制御機能によって過剰な温度上昇を防ぐことができる

【アンケート】実際の床暖房のメリット

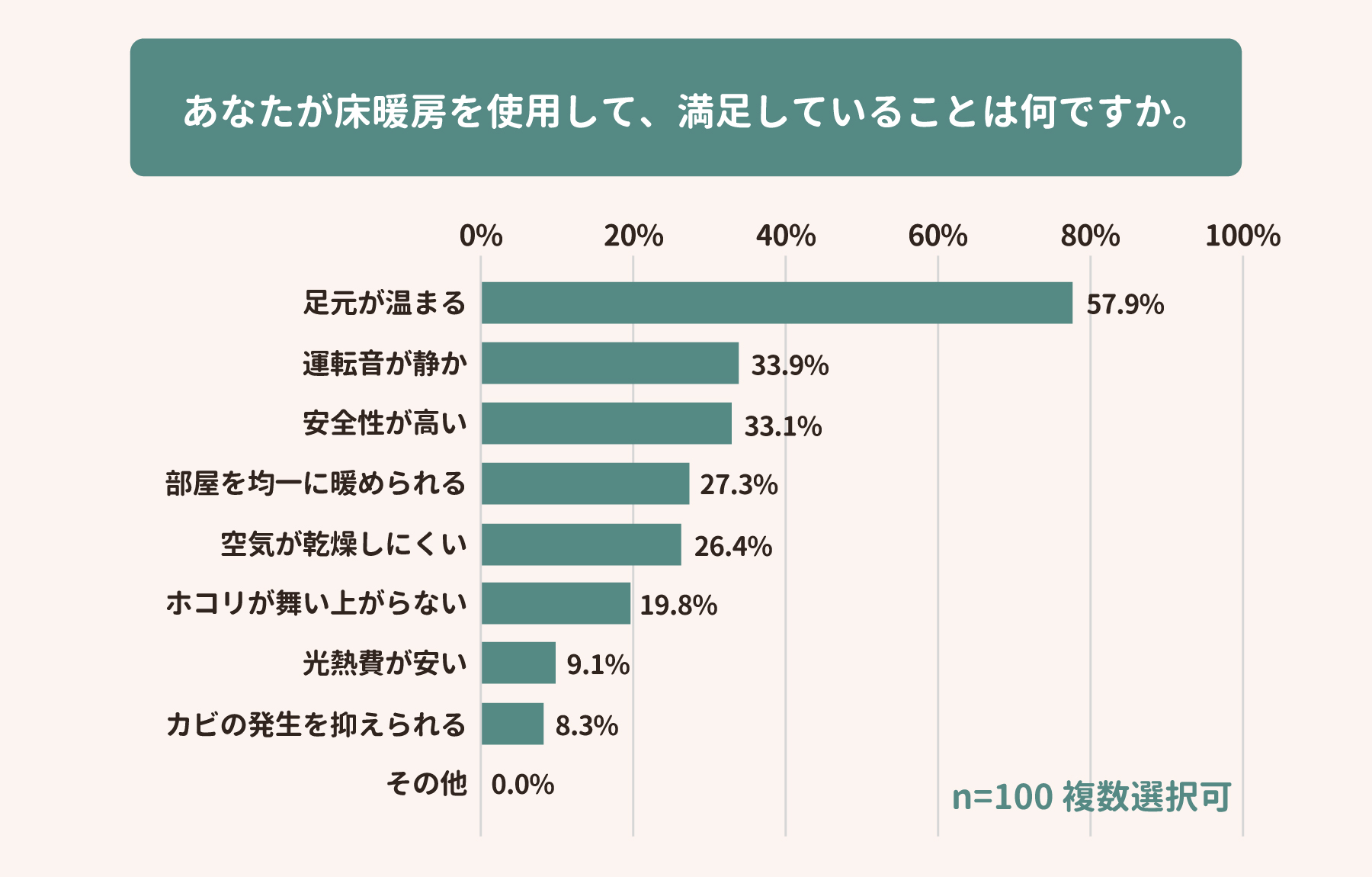

先述のとおり、床暖房を設置している人で床暖房に「満足している」「どちらかというと満足している」と感じている人は、75%以上にのぼります。では、実際に床暖房を使っている人たちは、具体的にどのような点に満足しているでしょうか?

「くらひろ by TEPCO」が独自に行ったアンケート調査で、「床暖房を使用して、満足していることは何ですか」と質問したところ、「足元が温まる(57.9%)」、「運転音が静か(33.9%)」、「安全性が高い(33.1%)」などに回答が集まり、多くの人が床暖房の快適さや利便性を高く評価していました。

- 調査主体:くらひろ by TEPCO(東京電力エナジーパートナー株式会社)

- 調査期間:2025年3月7日~3月9日

- 有効回答数:100(複数選択可)

床暖房に関するよくある質問

床暖房に関してのよくある質問への回答をまとめました。これから床暖房を導入する方や、すでにお使いの方もぜひご参考ください。

床暖房を導入した後にしてはいけないことは?

床暖房を導入した際には、いくつか注意すべきポイントがあります。

- 家具やピアノを置く場合は、床と家具の間に敷板を敷く

- 床と家具、ピアノの間に熱がこもると、床材の変形や劣化の原因になるだけでなく、家具自体にもダメージを与える恐れがあります。

- 床にスプレー缶を置かない

- 床暖房の熱によってスプレー缶が破裂する可能性があります。

- 床に長時間座ったり、寝たりしない

- 肌が直接長時間触れることで、気づかないうちにやけどしてしまうことがあります。

- 本来の用途以外に使用しない

- 衣類を乾かすなど、暖房以外の目的で使用することは避けましょう。床暖房の安全性と性能を維持するために、正しい使い方を心がけることが大切です。

床暖房の寿命はどれくらい?

床暖房の一般的な寿命は約10年とされています。ただし、長期間にわたって快適に使い続けるためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。

1年ごとに不凍液(暖房器具の内部を循環している冷却水)の補充、3~5年に一度不凍液の交換をしましょう。適切なメンテナンスを行うことで、故障の予防や性能の維持につながり、床暖房の寿命を延ばすことができます。

床暖房でゴキブリが出るのは本当?

床暖房を導入するとゴキブリが出るという噂がありますが、これは根拠のないものです。床暖房自体がゴキブリを引き寄せることはありません。

ただし、ゴキブリは暖かい環境を好むため、床暖房によって室内が暖かくなることで、ゴキブリにとって過ごしやすい環境になることは考えられます。

床暖房の導入とゴキブリの発生には直接的な関係はありませんが、床暖房で家が暖かくなることに加え、家の衛生状態が悪いとゴキブリが発生しやすくなります。そのため、こまめな掃除や整理整頓を徹底し、清潔な環境を保つことが大切です。

まとめ

床暖房には、初期費用が高い・部屋が暖まるまでに時間がかかる・定期的なメンテナンスが必要などのデメリットがありますが、一方で部屋全体が暖まったり、乾燥やホコリ対策になったりするなどのメリットもあります。導入前にあらかじめデメリットを知っておけば適切に対処でき、快適に過ごせるでしょう。

自身のご家庭に床暖房が適しているか、どんな方式の床暖房が良いのか、じっくり検討してみてください。

- 公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会

よくある質問 Q&A

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事

![[くらしTEPCOエアコンクリーニング(SP)]](/wp-content/uploads/2025/04/エアコンクリーニング_pickup_600×300_250926-_min.png)

![[電化でかしこくおトク!くらし応援キャンペーン(SP)]](/wp-content/uploads/2025/12/sidebar_denkiplan-cp.png)