【地域別】暖房はいつからつける?気温・室温の目安と節約方法も解説

この記事では、地域別の暖房開始時期の目安や、気温・室温の判断基準、さらに電気代を抑えながら暖房を効率的に使う工夫まで、暖房の使い始めに役立つ情報を詳しくご紹介します。快適さと節約を両立するためのヒントが満載です。

暖房はいつからつける?気温・室温の目安を解説

暖房をつけ始める時期の目安は、北日本では10月上旬~11月上旬、東日本では11月上旬~11月下旬、西日本では11月中旬~12月下旬です。ただし、標高や地形、住宅の断熱性能などの環境条件によって気温・室温は異なり、寒さの感じ方にも個人差があるため、あくまで一つの目安としてお考えください。

詳しくは、「▼【地域別】暖房をつけ始めるタイミングの目安」でも解説します。

| 地域区分 | 暖房をつけ始める時期の目安 |

|---|---|

| 北日本 (北海道・東北) |

10月上旬~11月上旬 |

| 東日本 (関東甲信越・北陸・東海) |

11月上旬~11月下旬 |

| 西日本 (近畿・中国・四国・九州) |

11月中旬~12月下旬 |

暖房をつけ始めるタイミングは、室温が快適さを下回るかどうかが判断基準になります。一般的には、外気温15℃、室温20℃を下回ると寒さを感じやすくなり、暖房が必要とされることが多いです。

もっとも、「寒い」と感じたときが、暖房をつける最適なタイミングともいえます。朝晩の冷え込みが強くなるこの時期は、体調管理の面でも早めの対策が重要です。快適な暮らしを守るためにも、気温や室温の変化に敏感になりましょう。

外気温15℃・室温20℃が目安とされる理由

環境省では、冬の暖房時の室温を20℃にすることを推奨しています[1]。東京都の「健康・快適住居環境の指針」でも、冬の快適な室温の目安は17~22℃とされており[2]、室温20℃は人が快適に感じる室温の目安といえるでしょう。

また、住宅の断熱性能にもよりますが、一般的に外気温が15℃を下回ると、室温も20℃を下回るケースが増えていきます。つまり、外気温が15℃を下回るようであれば、これも暖房をつける目安となります。

ただし、「外気温15℃・室温20℃」はあくまでも一つの目安です。例えば、湿度が低いと体感温度は下がるため、同じ室温20℃でも寒く感じられることがあります。また、高齢者や乳幼児がいる家庭では、寒さによる健康リスクを避けるため、早めの暖房使用が推奨されます。

「外気温15℃以下・室温20℃以下」は目安として捉え、「寒い」と感じたら、ためらわずに暖房を使うことが大切です。

【地域別】暖房をつけ始めるタイミングの目安

日本は南北に長く、地域によって気温の差が大きいため、暖房を使い始める時期も異なります。

ここでは全国を11のエリアに分け、各地方の気象データをもとに地域別の暖房開始の目安をご紹介します。

- ▼北海道・北東北:10月上旬~中旬

- ▼南東北:10月下旬~11月上旬

- ▼関東:11月上旬~下旬

- ▼甲信越:10月中旬~11月上旬

- ▼北陸:10月下旬~11月上旬

- ▼東海:11月中旬~12月上旬

- ▼近畿:11月中旬~12月上旬

- ▼中国・四国:11月上旬~12月上旬

- ▼九州:11月中旬~12月下旬

北海道・北東北:10月上旬~中旬

北海道や北東北地方(青森・秋田・岩手)では、10月上旬から暖房が必要になるケースが多く見られます。10月に入ると朝晩の気温が10℃を下回る日もあり、室温も急激に低下します。この地域では断熱性の高い住宅も多いですが、雪の降り始める時期には、それらの住宅でも寒さを感じやすくなります。

南東北:10月下旬~11月上旬

南東北地方(宮城・山形・福島)では、10月下旬〜11月上旬にかけて暖房が必要になることが多いです。日中はまだ暖かさを感じる日もありますが、朝晩の冷え込みが強くなり、この頃には室温が20℃を下回ることが増えてきます。

関東:11月上旬~下旬

関東地方では、11月頃が暖房を使い始める一般的なタイミングです。北関東の内陸部では冷え込みが強く、山間部に加えて平野部でも11月上旬から暖房が必要になることがあります。一方、南関東の海沿いは気温が比較的高いため、暖房の開始が11月下旬まで遅れる傾向にあります。

東京では、11月中旬~下旬が暖房を使い始める時期の目安です。ただし、多摩地方では内陸性気候や標高の高さから冷え込みが強くなりやすく、10月下旬から暖房が必要になるケースもあります。

甲信越:10月中旬~11月上旬

甲信越地方では、10月中旬から11月上旬にかけて暖房の使用を開始する傾向にあります。日本海側に位置する新潟は曇天が多く、秋から冬にかけては気温が低くなりやすいです。また、内陸部や盆地特有の気候の影響で、長野・山梨も朝晩の冷え込みが強くなります。

北陸:10月下旬~11月上旬

北陸地方は、日本海側特有の気候の影響で、秋から冬にかけて曇天の日が多く、気温が低くなりやすい傾向にあります。10月下旬~11月上旬にかけて暖房が必要になる家庭が増えていきますが、寒気の流入により急激な気温低下が起こることもあるため、暖房は早めの準備がおすすめです。

東海:11月中旬~12月上旬

東海地方では、11月中旬以降が暖房開始の目安です。静岡の沿岸部は比較的温暖で、12月上旬まで暖房を使用せずに過ごせることもあります。一方で、岐阜などの山間部では標高の影響で朝晩の冷え込みが早く、10月下旬には暖房が必要になってくるでしょう。

近畿:11月中旬~12月上旬

近畿地方では、11月中旬〜12月上旬にかけて暖房を使い始める家庭が増えます。

大阪・兵庫などの海に近い都市部は気温の低下が緩やかで、12月上旬まで暖房なしで過ごせることもあります。一方で、京都や奈良の盆地部、各府県の山間部などでは冷え込みが強く、11月中旬などの早い時期から暖房が必要になることもあります。

中国・四国:11月上旬~12月上旬

中国・四国地方では、11月上旬~12月上旬が暖房使用開始の目安です。

日本海側特有の気候となる山陰地方では気温が下がりやすく、11月上旬から暖房が必要になることがあります。山陽地方や四国は温暖な気候が特徴で、11月下旬~12月上旬にかけて暖房が必要になる傾向にあります。ただし、冷え込みが厳しい山間部では早めに暖房が必要になります。

九州:11月中旬~12月下旬

九州地方では、北部と南部で暖房開始時期が分かれます。

九州北部(福岡・佐賀・長崎・大分)では、11月下旬~12月上旬が暖房を使い始める目安時期ですが、山間部では冷え込みが強く、それよりも早い傾向にあります。

九州南部(熊本・宮崎・鹿児島)は山間部を除けば温暖で、12月下旬まで暖房を使わずに過ごせることもあります。

電気代を抑えながら暖房を使う工夫

暖房を使うと電気代が気になるという方も多いでしょう。ここでは、暖房を効率よく使いながら電気代を抑えるための具体的な方法をご紹介します。すぐに実践できる工夫ばかりなので、ぜひ参考にしてください。

エアコンは定期的に掃除する

エアコンのフィルター掃除は2週間に1回が理想です。ホコリが溜まると風量が低下し、消費電力が増加します。こまめな掃除で効率を維持しましょう。

また、シーズン前に専門業者によるエアコンクリーニングを行うことで、家庭では難しいエアコン内部のカビや汚れまでしっかりと除去し、暖房効率を最大化できます。暖房シーズンを迎える前に、エアコンクリーニングを依頼してみてはいかがでしょうか?

エアコンの室外機の周りは整理整頓する

室外機の周囲に物があると排熱効率が下がり、余計な電力を消費します。落ち葉や雪、植木鉢などを避け、風通しを確保することが重要です。

とくに、冬場は積雪や凍結にも注意し、定期的に確認することで暖房効率を維持できます。室外機の環境を整えることで、電気代の節約につながるので、ぜひ実践してみましょう。

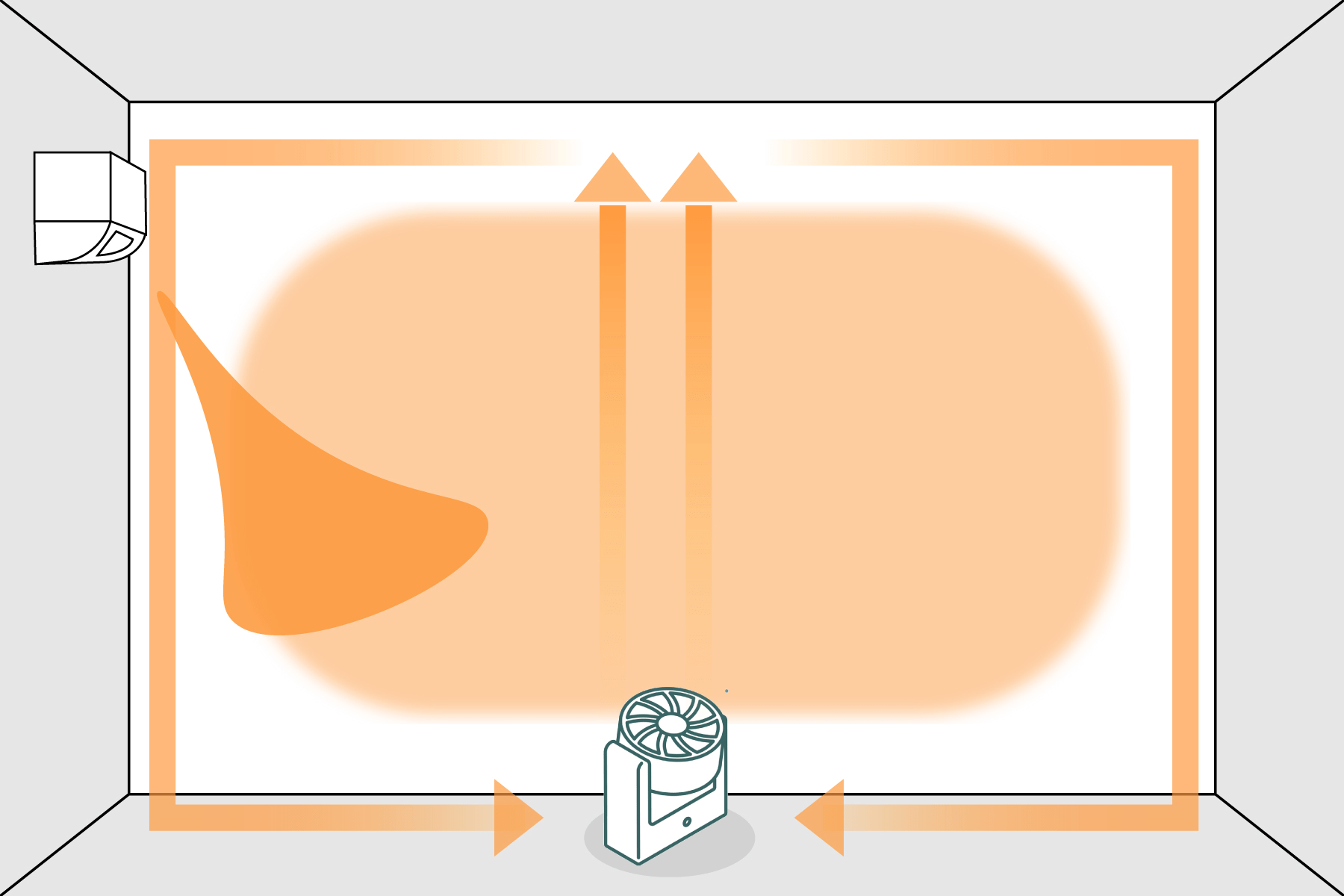

サーキュレーターで空気を循環させる

暖かい空気は天井付近に溜まりやすいため、サーキュレーターで部屋の空気を循環させると室温が均一になり、設定温度を上げずに快適に過ごすことができます。

とくに、エアコンを使用する際は、サーキュレーターと併用することで、エアコンの消費電力を抑えながら暖房効果を高められます。このとき、サーキュレーターの風向きは天井に向けるのがポイントです。空気の流れを意識することで、効率的な暖房が可能になります。

加湿器を使用して湿度を40〜60%に保つ

湿度が低いと体感温度が下がり、寒さを感じやすくなります。すると、暖房の設定温度を高くしがちになり、消費電力は増えやすくなってしまいます。そのため、加湿器で湿度を40〜60%に保つことで、同じ室温でも暖かく感じられるため、省エネにつながります。

加湿は風邪予防や肌の乾燥対策にも効果的です。暖房と加湿器を併用することで、快適さと健康を両立できます。

窓からの熱の流出を防ぐ

住宅において、窓は熱の出入りが最も多い場所です。そのため、断熱カーテンや断熱シートを使い、熱の出入りを最小限に抑えることで、暖房効率を大幅に改善できます。

とくに、断熱窓ではない住宅では効果が大きく、簡単にできる節約術としておすすめです。

まとめ

暖房を使い始めるタイミングは、北日本では10月上旬~11月上旬、東日本では11月上旬~11月下旬、西日本では11月中旬~12月下旬が目安となります。もちろん、寒さの感じ方は環境条件や個人差によっても異なるため、「寒い!」と感じたら暖房を使い始めるべきでしょう。

この記事では、地域別の暖房開始時期の目安や暖房器具の電気代を抑える工夫について、詳しくご紹介しました。寒さを我慢せず、快適さと節約を両立するためのヒントとして、ぜひ活用してください。今日からできる対策で、冬の暮らしをもっと快適にしていきましょう。

- 環境省:

ウォームビズ(WARMBIZ)とは - 東京都保健医療局:

健康・快適居住環境の指針

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「東京電力 くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事

![[くらしTEPCOエアコンクリーニング(SP)]](/wp-content/uploads/2025/04/エアコンクリーニング_pickup_600×300_250926-_min.png)

![[電化でかしこくおトク!くらし応援キャンペーン(SP)]](/wp-content/uploads/2025/12/sidebar_denkiplan-cp.png)