一人暮らしに必要な災害グッズは?意外と役に立たないグッズも紹介│防災士監修

しかし、一人暮らしできちんと災害対策はしていますか?防災グッズを置いておけるスペースも少ないし、なんて考えていませんか?今回は防災士の資格を持つ、株式会社ネクセライズの高橋さんに、一人暮らしの人向けの災害対策を教えていただきます。

監修者

- 高橋 昌宏(たかはし まさひろ)

- 株式会社ネクセライズ 防災企画グループ副長

防災士/災害備蓄管理士

2005年10月に株式会社ネクセライズ(旧東電フュエル)に入社、千葉火力発電所構内の防災・警備センターへ配属され、企業消防組織の一員として発電所構内の消防諸活動に従事。2015年7月より現在の防災企画グループへ配属。

消防・防災をキーワードとした新規事業の開発・企画などを中心に取り組み、消防・防災用品の販売・営業も担当中。防災士、応急手当普及員、消防設備士などの資格あり。2004年~2017年までの13年間は、消防団として地域防災活動にも貢献した実績をもつ。

目次

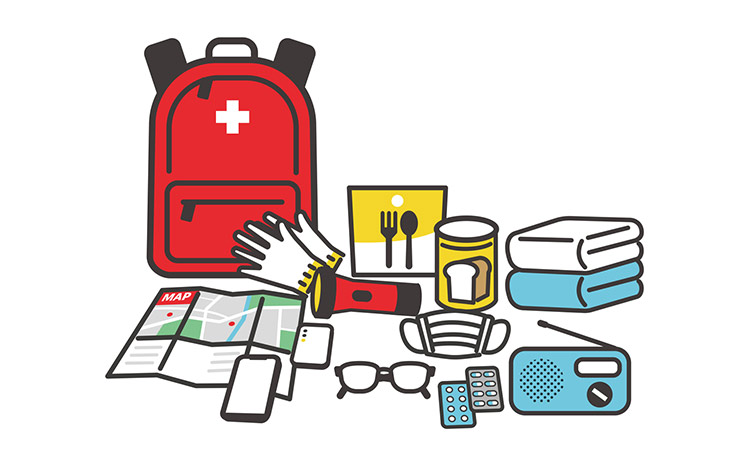

災害時に最低限持っておきたい防災グッズとその管理

災害時に最低限持っておきたい防災グッズやグッズの管理方法などについてみていきましょう。

モバイルバッテリー:電力の生命線

災害時に情報を確実に得るため、スマートフォンなどを充電するモバイルバッテリーは必須です。以前に比べ、価格も下がっていますし、容量もいろいろと選べるので、少なくとも一つは欲しいところです。

所有しているスマートフォンなどのバッテリー容量を踏まえて、十分な容量のモバイルバッテリーを準備しておきましょう。持ち運びにはやや難がありますが、自宅に備えておくのであれば、より大容量のポータブル電源もおすすめです。

水:飲み水の確保

避難所に行けば水が確保されている場合もありますが、自宅で避難生活を送る場合は、飲料水だけではなく生活用水も必要になります。災害の影響で水道管が破損し断水が発生してしまった場合は蛇口をひねっても水が出ないため、歯磨き・うがい・手洗いができず健康維持に支障が出てしまうこともあります。

なお、水を備蓄する際は市販のミネラルウォーターではなく長期保存水を購入しましょう。市販のミネラルウォーターと長期保存水の違いは、容器です。通常のペットボトル容器は、気体をごくわずかに通すため長期保存には向いていません。長期保存水のペットボトルは通常より厚く作られているため、気体透過性が低く長期保存が可能です。

また、地震後の断水に備えて風呂などに生活用水を汲み置きしておく方法もありますが、その水でトイレを流すことはおすすめできません。なぜなら、排水管が壊れてしまっている場合は、トイレから水が流れず汚水が溢れてしまうためです。汚水を流せる状態かどうかは、トイレの水を流す前に便器の下部や配管から水が漏れていないか、床下や天井から水が垂れる音が聞こえないか、トイレ周辺から汚水の臭いがしないかなど目視・音・臭気で確認しましょう。

なお、トイレ1回分の水の量は約6Lと言われており、大切な水を流れないトイレに使ってしまうのはもったいないです。次項で紹介する携帯トイレと簡易トイレを備蓄しておきましょう。

携帯トイレと簡易トイレ:必要に応じて使い分ける

被災して断水すれば、トイレの問題が発生します。上下水道の復旧には時間がかかるため、建物内のトイレが使用禁止になったり、数が少ない仮設トイレに人が集中したりという事態が考えられます。

「携帯トイレ」は便座がついていないもので、凝固剤などで水分を安定させ便座にセットせずに使用できる便袋タイプや、汚物袋と凝固剤がセットになっていて便座にセットして使用できるタイプなどがあります。

便袋タイプは、避難所や車中泊など自宅以外へ避難する際に適しており、便座にセットするタイプは 自宅で待機(在宅避難)する際におすすめです。「簡易トイレ」は組み立て式の便座がついており、建物のトイレが使用できない場合などに便座代わりに使うことが可能です。

ご家庭用では、携帯トイレを準備することをおすすめします。携帯トイレは「1日5回分」を目安に準備すると良いと言われておりますが、上下水道も3日では復旧しない傾向があるため、多めに準備しておくと良いでしょう。また、一人暮らしで共同のトイレを使用している場合は、簡易トイレを準備しておくなど、災害用トイレを使い分けましょう。

なお、災害用トイレは価格や品質には注意が必要です。数日、自宅に保管することも想定して、破けづらく、丈夫で防臭力が高いものを準備しましょう。

衛生用品とマウスウォッシュ:災害関連死を防ぐ

避難所では飲料水や食料品、毛布などの備蓄が一般的ですが、衛生用品は常備されていない場合が多いようです。前述の通り、断水状態に陥ると、飲料水とトイレの水の確保で精一杯になり、歯磨きが困難になります。

口腔ケアは健康維持にとても重要で、不十分だと特に高齢者の場合、誤嚥性肺炎につながることがあり、非常に危険です。普段使っているマウスウォッシュなどがあれば活用しましょう。通常の使用期限は3年ほどですが、備蓄用のマウスウォッシュもあり、期限は5年と長期保存が可能です。

防煙ハンカチ:火災の有毒ガスから身を守る

火災が発生した初期段階の5分間では、特に有毒ガスを吸い込まないことが重要なので、姿勢を低くして避難しなければ危険です。

ここで活躍するのが、防煙ハンカチです。特殊な溶液で加工されているので、鼻から口を覆えば、火災で発生する一酸化炭素だけでなく、塩化水素、シアン化水素などの有毒ガスから身を守ることができます。

消費期限や使用期限、しっかり管理することが大事

最低限の飲料水や食料品、懐中電灯やラジオに使う乾電池など、様々なものの備蓄が必要ですが、消費期限や使用期限があるものは定期的に点検を行い、時には実際に使って新しいものに入れ替えるなどして、使える状態を維持することが大切です。

飲料水や食料品はもちろんですが、携帯トイレに使用されている凝固剤も使用期限があるので確認しましょう。電化製品に使われる乾電池は、単四までのアルカリ乾電池は最大約10年、マンガン乾電池は2~3年、リチウム電池は約5年が使用期限です。

いざという時困らないように、防災グッズは定期的に確認・管理しましょう。

防災グッズとして意外と役に立たない(なくても困らない)もの

防災グッズとして準備しても、いざ災害が発生すると意外と役に立たないものもあります。「備えあれば憂いなし」という言葉もありますが、防災グッズを置くスペースがない場合はなくても困らない防災グッズは置かず、最低限持っておきたい防災グッズを確保しておきましょう。

ここからは、防災グッズとしてなくても困らないものをご紹介します。

ロープ・紐

ロープや紐は必ずしも必要な防災グッズではありません。なぜなら、ロープや紐を災害時に使う際は、専門的な知識が必要だからです。

ロープを使用する場面は、高所から降りるときなどです。しかし、一般人がロープを使って高所から降りると怪我につながる可能性もあります。実際には消防や自衛隊などの救助を待つケースが多く、意外と使う場面は少ないと言えるでしょう。

また、何かを縛るために紐が必要とお考えの方もいますが、何かを縛りたい場合は紐よりもガムテープの方が簡単です。

毛布

避難所で泊まる場合や停電した場合の寒さ対策として、毛布を準備している人も少なくありません。しかし、普段使っている毛布は重くかさばるため、避難所まで持っていくことはあまり現実的ではありません。

もし、防寒グッズとして準備する場合は、真空パックで圧縮された毛布が持ち運びやすくおすすめです。温かくて耐久性があるもの選びましょう。

毛布の代用品としてエマージェンシーシートが使えますが、薄いタイプの製品の場合、携帯性に優れている一方で、避難所での床の固さから眠れなかったり、寒い時期には床からの冷たさを感じてしまったりすることがあります。エマージェンシーシートを持っていても安心せずに、毛布やエアマット、段ボールなどの敷くものを避難所などで確保することも忘れないでください。なお、避難所はちょっとした音が気になってしまうため、ガサガサ音がしにくいタイプがおすすめです。

コンパス(方位磁針)

コンパスも必ずしも必要な防災グッズではありません。なぜなら、自宅から避難所までの道のりは知っていたり慣れていたりする方がほとんどだから。特に自宅周辺にいる場合はコンパスを使う機会はほとんどないでしょう。

ろうそく

ろうそくは停電時に貴重な灯りとして活躍することもありますが、火事の原因にもなりかねないため危険です。そのため、ほかの方法で灯りを確保することを検討しましょう。

例えば、ペットボトルと懐中電灯を組み合わせることで、ランタンとして使用できます。警視庁のWebサイトでもこの方法を紹介しているほど、推奨されている防災アイデアです。以下の警視庁のサイトから確認できますので、チェックしてみてください。

また、警視庁ではサラダ油を水に加えることで明るくする方法をTwitterで紹介しています。サラダ油は常備されている方も多いですので、あらかじめ水を確保しておけばすぐに実践できるでしょう。

テント

テントもなくても困らないでしょう。なぜなら、災害時に野外で寝泊まりすることはほとんどないからです。避難所での使用を想定してテントを持ち出す方もいますが、実際には広げるスペースがありません。また、テントは重く災害時に持ち運ぶこと自体が困難です。

防寒対策や寝る場所の確保をする場合は、寝袋の活用をおすすめします。

災害対策で重要なのは、災害を予測して、何が起こるか考えること

災害対策を考える際には、あらかじめ災害を予測し、準備するべきことを考えておくことが重要です。ここでは、事前に準備したり考えたりしておきたいことを解説します。

ハザードマップをチェックしておく

ハザードマップとは、自分の住んでいる場所でどんな災害が起こる可能性があるのか、被災した時にどこへ避難したらいいかなどを地図にまとめたものです。一人暮らしの方は移住してきた方が多く、一般的に地域コミュニティとのつながりが希薄な傾向にあると思われることから、地域のことを誰かが教えてくれることは稀だと考えられますが、これを知らないと万一の場合、危険な状況に陥る可能性もあるので、きちんと目を通しておきましょう。

ハザードマップは住んでいる市区町村役場の窓口でもらえます。また、その市区町村のサイトでも見ることができますし、「ハザードマップポータルサイト」[1]という、国土交通省が運営するサイトでも閲覧できます。

常に情報を得られるように備えておく

実際に地震などの災害に被災した時には、「どこで何が起こっているのか」「どこへ行けば安全なのか」など、様々な情報が必要になります。

大きな地震が起きると、地域によっては停電になることがあります。停電するとテレビが点かず、携帯電話においては問い合わせが殺到し、回線がパンクして使い物にならなくなることが想定されます。そのような環境下であっても、ラジオだけは機能しており、情報を発信していたといった事例があります。そのような教訓を踏まえ、防災用ラジオを準備しておくことをおすすめします。

現在、防災用ラジオは多機能化しており、携帯電話を充電できる機能やライトがセットになっているものがあります。いざという時の情報源として、携帯電話でもラジオアプリでも良いので、どちらかは確保しておき、災害に直面した時にはラジオをつけるといった行動を習慣づけたいところです。

また、防災アプリ「Yahoo!防災速報」は、は防災情報の通知機能だけでなく、災害マップやライフラインの供給情報、防災手帳機能から避難場所リストやハザードマップなども閲覧できるため、おすすめです。

避難すべきかどうかの判断基準を考えておく

津波や火災など、自宅にいると危険があればもちろん避難しますが、差し迫った危険がなく、自宅で過ごせる場合は「在宅避難」という選択肢があります。

現在は新型コロナウイルス感染症の流行で、避難所の在り方がかなり見直されています。それでも、一ヶ所に人が集まれば、否応なく感染リスクも高まってしまいます。また、不必要な人まで避難所に行くことで、本当に避難すべき人が避難所に入れなくなることもあるかもしれません。被災したら是が非でも避難所に行く、というのではなく、必要に応じて判断することが大切です。

そのため、普段から避難すべきかどうかの判断基準を考えておくのがおすすめです。「ライフラインが止まったら避難する」のように避難の目安を覚えておけば、いざという時にも焦らずに済みます。

押さえておきたい「もしも」の時の防災知識

最後に、防災士ならではの観点で、地震大国の日本に住む皆さんにぜひ知っておいていただきたい防災知識をご紹介します。いつどこでも起こり得る地震は、最も対策しておきたい自然災害です。抑えておきたいポイントを、改めて見直してみましょう。

重要なのは、被災時の身の安全を守ること

私たちは小さなころから、「地震が起きたら机や大きなテーブルの下に隠れましょう」と習います。しかし一人暮らしをしている部屋には大きなテーブルがないことが多く、中には机もない場合があります。

ここで重要なのは「あらかじめ物が倒れてこないように対策をしておく」ことです。

2003年から2016年の間に起きた地震による負傷の原因を、東京消防庁が調査した結果によると、負傷者の30~50%が家具類の転倒・落下・移動が原因でした。

一人の時に大きな家具が転倒して下敷きになったり、重い物が落下して頭や胸に当たったりすると命の危険があります。倒れてもリスクが少ない家具を選び、大きな家具は固定する。倒れたときに出口をふさがないように家具を配置する。頭部を守る防災ずきんなどを用意する。……これらのことを、日常生活から意識しておきましょう。

離れた家族や大切な人へ、安否を知らせる方法

他の災害でも同じですが、大きな地震が起きると電話回線がパンクしてつながりにくくなってしまいます。そこで活用できるのが、災害伝言ダイヤルと災害用伝言版です。東日本大震災の際には実に約348万回も利用され[2]、安否確認に活躍しました。

一人暮らしをしている方の地域で大きな災害が発生した場合、離れた家族や大切な人は、安否の確認がとれるまでの間、とても心配するはずです。どちらも体験利用が可能なので、災害が起こる前に使い方を覚えておきましょう。

災害用伝言ダイヤル(171)

局番なしの「171」に電話をかけることで、被災地域の固定電話や携帯電話の電話番号宛に伝言を録音できるサービスです。電話番号を知っている家族など親しい人同士で、伝言の再生・録音ができます。

災害用伝言板(web171)

被災した地域からのみ、伝言を登録できるWebサービスです。携帯電話、PHS、スマートフォンなどで、通信会社のサイトや専用アプリから利用できます。被災者が音声ではなく、テキストで伝言を登録するサービスで、最大20件伝言を残すことができます。

まとめ

これから一人暮らしを始める人も多いと思います。まずは、引っ越し先でのハザードマップや避難場所を確認してみるとよいでしょう。そして、一人暮らしで自分の身を守れるのは自分自身です。災害は突然やってきますので、日頃から防災グッズを用意し、備えておくとよいでしょう。

何を用意したらいいか難しいという方は、様々な防災グッズが1つにまとまった「防災セット」の購入を検討してみるのも一案です。いざという時に慌てないためにも、一人暮らしの災害対策について一度見直してみてはいかがでしょうか。

- 国土交通省:

ハザードマップポータルサイト - NTT東日本:

「災害用伝言ダイヤル(171)」の機能拡充について

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事