教えて家電王!Vol.8 いざというとき頼りになる防災家電は?ラジオからクルマまで命を守るアイテムをご紹介します

自然災害や大規模事故、感染症拡大などの脅威は、いつ襲ってくるかわかりません。すべてのリスクに対し万全に備えることは不可能ですが、いくつかのポイントを押さえておくと、災害時の生活が少し楽になったり、場合によっては命を救うこともあるかもしれません。今回は、災害への備えに役立つ家電をご紹介します。

教えてくれる人

中村 剛

(なかむら つよし)さん

東京電力エナジーパートナー株式会社 勤務

2002年に『TVチャンピオン』スーパー家電通選手権で優勝し、銀座にて体験型ショールーム「くらしのラボ」の開設と運営に従事。現在は“家電王”として動画マガジン『くらしのラボ』をFacebookとYouTubeで毎週配信しているほか、テレビや雑誌、新聞などの様々なメディアで暮らしに役立つ情報を発信している。無類のネコ好き!

目次

災害時の正しい情報が、命を守ることにつながる

災害時、正しい情報を手に入れることはとても大切です。災害の規模や被害状況、避難所の場所や復旧状況などが手に入るか否かでその後の行動が変わってきますし、もしかしたら命に関わるかもしれません。最近では私たちの情報源はスマホやパソコン検索がメインになってきていますが、災害時はアクセス集中による回線の混乱や、停電によるサーバダウンで思うようにネットが使えないことも考えられます。

災害時の情報収集に役立つのはラジオ。避難所などではテレビが見られるとはかぎりませんし、テレビと違いラジオは番組編成が容易なので、迅速に情報が届けられるというメリットがあります。また災害地が広域の場合、テレビでは全体像の把握はできますが、地域ごとの細やかな情報はあまり伝えられません。その点ローカル局ならば、避難所や給水所の情報などきめ細やかな情報が配信されます。いざというときのためにラジオが聞ける環境を整えておくと良いでしょう。スマホのラジオアプリでもいいのですが、通信障害やバッテリー切れなどで使えないことも。やはり、一台ラジオを用意しておくと安心です。

東芝の手回し充電ラジオは、懐中電灯やスマホへの充電機能も搭載

東芝エルイートレーディングから発売されている充電ラジオ「TY-JKR6」は、手回し、乾電池どちらでも使用でき、防災だけでなく登山などのアウトドアを楽しむ方にもおすすめです。

1分間にハンドルを150~180回の速さで回した場合、約15分間ラジオを聞ける電力が発生します。ラジオはAM/FM両方に対応し、各3局まで登録できるので地元のラジオ局を登録しておけばいざというときにもスムーズ。

懐中電灯機能は、スポットモードで一部を明るく照らすだけでなくソフトモードを搭載しており、停電のときには周囲を照らすランタンとしても活躍します。

USB端子も備えているので、市販の充電用ケーブルを接続すれば、充電は手回しでも乾電池でもできて、手回しの場合は1分間ハンドルを回すと、およそ待ち受け時で約25分間、通話なら約2分間ぶんを充電できます。

自分の居場所を伝えられるサイレン機能もあるので、非常持ち出し袋のなかにいれておきたいですね。

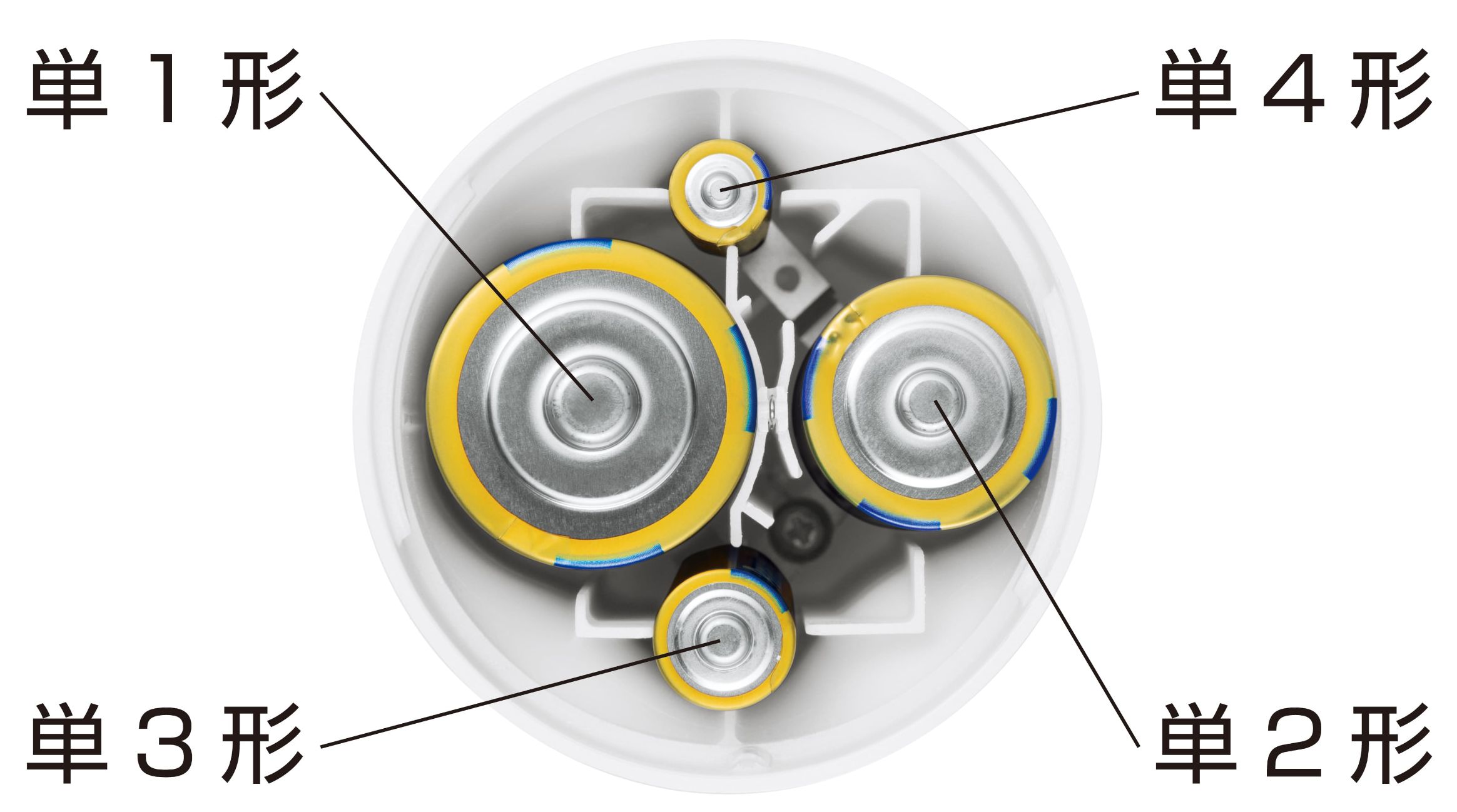

パナソニックの「電池がどれでもライト」はどの乾電池でも使える優れもの

電化製品が使いたくても電池が合わなくて使えないというのは、よくある事態。もしもそれが災害時ならば致命的です。パナソニックの「電池がどれでもライト」はその名の通り、単1形~単4形までのすべての電池が使える懐中電灯。それらの電池のうち、どれか1本でもあれば明かりを灯すことができます。

以前も同社では、単1形〜単3形までの電池が使える懐中電灯を販売していました。しかし初期の製品は、新品の乾電池2本の使用を前提としていました。災害下では乾電池が不足することが多いのですが、いざというときに使えなくては意味がありません。そこで、家庭にある電池保有率を調べ、単3形、単4形がもっとも多いことから、現在の単4形まで使える製品にリニューアルしました。こう書くと簡単に聞こえますが、重さや大きさなどの制限があるなかで、異なる形の電池に対応するのは容易なことではないんですよ。

完成には並々ならぬ努力があったそうです。完成した現行の製品は、4タイプの電池を1本ずつなかにいれて使うこともできますし、いざというときは、単4までの乾電池がどれか1本でもあれば作動します。

例えば、リモコンなどに入っている電池を緊急用に使うこともできるんですよ。点灯時間も長く、単1から単4まで新品の乾電池が入っている場合、最長で約97時間30分の連続使用が可能です。

(※乾電池エボルタNEO単1形~単4形全サイズ使用時の合計)

火元を教えてくれる火災報知器で、安全に避難する

住宅用火災報知器は2006年から設置が義務化され、現在はすべての住宅に取り付けられています。しかし忘れがちなのが、火災報知器の寿命。電池切れや摩耗故障を考慮し、10年を目安に交換することが推奨されています。ぜひご自宅の火災報知器を確認してみてください。交換時期が迫っている方は、機能が優れた火災報知器を導入してみるのも一案です。

部屋が複数ある住居にお住まいならば、パナソニックの「住宅用火災警報器 けむり当番・ねつ当番」がおすすめです。

親器1台に子器最大14台、合計15台まで連動でき、例えば、リビングで出火したとすると、ほかの部屋の火災報知器は音声で「リビングで火事です」と教えてくれます。

火災による死亡でいちばん多いのが逃げ遅れ。2階の寝室で就寝中に1階のキッチンで出火した場合、キッチンでしか火災報知器が鳴らなかったため気がつかず、逃げ遅れてしまったというケースもあります。連動型ならばどの部屋にいても知らせを受けることができますし、火元がどこにあるかわかれば、適切なルートで避難することができます。

警報音に連動してLEDライトがほんのり点灯するので、夜間の避難時にも威力を発揮します。

アウトドアで人気のポータブル電源は、災害時にも活躍

アウトドアブームのなかでポータブル電源にも注目が集まっています。大容量のリチウムイオン電池を搭載し蓄電しておくもので、容量の大きなものならホットプレートなどの調理器具、電気ストーブ、ドライヤーなどの電化製品が使用できます。最近はパソコンと通信環境さえあればどこでも仕事ができるという人も多く、キャンプ場でもポータブル電源にモバイルルーターとノートパソコンを繋ぎ、仕事をしている人を見かけるようになりましたね。

もちろん、ポータブル電源は災害時の強力な備えにもなります。数社から発売されているのですが、安全面からも信頼できるメーカーのものを選びましょう。Jackery(ジャクリ)のポータブル電源は、一般社団法人 防災安全協会で推奨されており信頼できるうえ、スタイリッシュな見た目で人気があります。容量は小型の「240」から大容量の「1500」まで5モデル用意されており、それぞれ製品名についている数字がWh(ワットアワー)を示しています。Whとは電力量のことで、400Whならば400Wで1時間使えるということになります。家族での数日間のキャンプにおすすめの「Jackery ポータブル電源 1000 」は、スマホならば約100回、ノートパソコンならば約12.5回のフル充電ができる大容量。

3口のAC出力、USB、DCなど最大8つの機器に同時に給電できます。コンセントによる充電ならば、約7.5時間でフル充電に。シガーソケット充電にも対応するほか、別売りのソーラーパネルを使えば太陽光からの充電もできるんですよ。

ソーラーパネル充電の場合はフル充電になるまで17時間ほどかかりますが(天候次第)、2枚組み合わせれば時間を短縮することができます。

クルマも非常用電源として活躍する時代に

少し話が大きくなりますが、家庭用コンセントで充電できるプラグインハイブリッドEV(PHEV)にも注目。環境にやさしいだけでなく、災害時の電源としても活躍します。普段使いならば電気のみで走行し、走行用の電気がなくなるとガソリンエンジンで発電して動くため遠出するときも心配なし。

また走行用バッテリーから外部へ給電する機能も備えています。例えば三菱自動車の中型SUVとなるエクリプス クロスのPHEVモデルならば、ラゲッジスペースに設置されたACコンセントから最大1500Wの出力が可能です。1500Wあれば通常の家庭用の家電ならば十分。アウトドアでもコーヒーメーカーやホットプレート、電気毛布などのさまざまな電化製品を使用することができます。バッテリーに余裕があれば、エンジンは停止したまま給電し、バッテリーが少なくなると自動的にエンジンが始動し充電します。

バッテリーがフル充電の場合、一般家庭の使用電力のおよそ1日分を給電可能。ガソリンエンジンを併用しV2H機器を介した場合は最大で約10日分の電力が供給できます。災害時の備えとしては、これ以上にない心強い相棒となりそうです。

早くからPHEVに力をいれている三菱自動車は日本各地の自治体と災害協定を結び、停電が発生したときなどに駆けつけ、インフラである電気を届けています。停電時だけではなく、電力が必要とされる場面はさまざま。最近では低温保管が必須のコロナワクチンの接種支援車両としても活躍しました。ワクチンの冷却装置に給電しつつ、ワクチンも人も日本各地に運んだのですよ。

防災意識の高まりにより、各家庭でも非常用の食料や、緊急持ち出し袋を用意されている方も多いでしょう。避難生活が短期間ならばいいのですが、長期化しそうな場合、心を癒やすのは「温かさ」です。温かい食べ物、温かいお風呂、温かい寝床。それらには熱源が必要となります。電気を確保することは、避難生活をなるべく前向きに過ごすための大切な要素なのです。アウトドアなどの趣味をお持ちであれば、環境に優しいクルマを選びながら、非常用の電気について備えてみるのも一案ですよ。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事