【図解】冷蔵庫が使いやすくなる整理方法!収納のコツや便利グッズを紹介

日々の生活で食品を買い足していくうちに、どんどん冷蔵庫内が散らかってしまい、ストレスを感じた経験はありませんか?

探している食材が見つからず腐らせてしまったり、いつの間にか賞味期限が切れてしまったりすることもあるでしょう。このような冷蔵庫の悩みを解決するためには、冷蔵庫を使いやすく整理整頓することが大切です。

そこでこの記事では、簡単に続けられる冷蔵庫収納のコツや、使いやすさを重視した収納術、おすすめの便利グッズなどをご紹介します。整頓された冷蔵庫で、ストレスなく食材を管理できるマル秘テクニックを解説していくので、ぜひお試しください!

目次

冷蔵庫をきれいに整理・収納するコツ

きれいに整理整頓された冷蔵庫は、使い勝手が良いうえに食品ロスを防げるなど、さまざまなメリットがあります。まずは、冷蔵庫内の食材をきれいに整理・収納するコツをご紹介します。

- ▼1段目:長く保存できる食材を優先して入れる

- ▼2〜3段目:頻繁に使う食材を入れる

- ▼4段目:日持ちしない食材・作り置き・残り物を入れる

- ▼ドアポケット:用途別に分けて収納

- ▼チルド室:生鮮食品を優先して入れる

1段目:長く保存できる食材を優先して入れる

冷蔵室の最上段は冷えにくい構造になっているため、お酒や飲料水など飲み物を収納しましょう。ペットボトルや缶などの飲み物を横向きに倒して収納する場合、転がり落ちないように、トレーや容器に入れておくのがおすすめです。

最上段の奥はとくに見えづらいため、ほかの食材に隠れてしまうような小さな食材を入れるのは避けましょう。

2〜3段目:頻繁に使う食材を入れる

取り出しやすく、奥の方まで目の届きやすい2~3段目は、常備菜やすぐに消費したいものを入れるのがおすすめです。とくに前日の残り物や子どものお弁当用の食材など、頻繁に使うものを収納しておくと食材の消費や食事の準備がスムーズになります。

朝食用の食材、夕食用の食材など、カテゴリ分けしてトレーに入れてまとめておくと、出し入れの手間が省けて便利です。

ただし、冷蔵庫内の冷気の循環を促すために7割程度の収納が理想とされています。食材の詰め込みすぎは食品ロスにもつながるため、棚をトレーで埋めつくさないように注意しましょう。

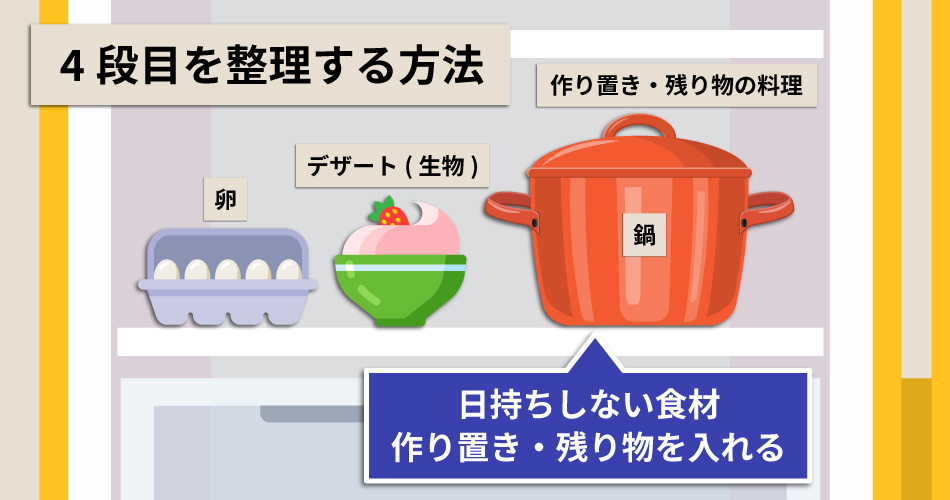

4段目:日持ちしない食材・作り置き・残り物を入れる

冷蔵庫は下の段に冷気がたまりやすいため、4段目には賞味期限が短い食材や発酵食品など、日持ちしないものを中心に収納します。

一目で何が入っているかがわかるように、透明な保存容器に入れておきましょう。急な食材の増減に対応できるように、予備スペースを確保しておくのがおすすめです。

また、最下段は一般的に棚板がしっかりしているため、作り置きの料理を鍋ごと収納しておく場所としても適しています。子どもでも取り出せる高さのため、子ども用のおやつ類を収納しておくのも良いでしょう。

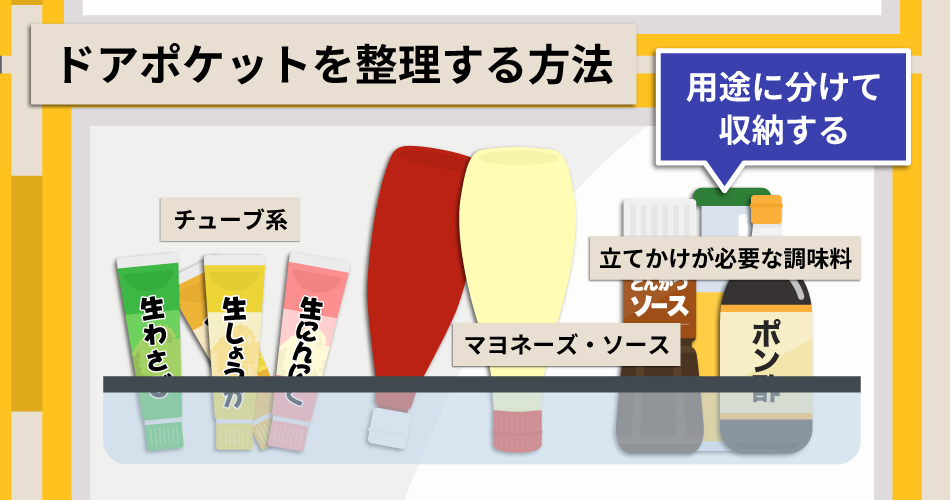

ドアポケット:用途別に分けて収納

ドアポケットは、開け閉めの度に外気の影響を受けやすい場所です。そのため、傷みやすいものは入れないように注意しましょう。

料理用の調味料、食卓用の瓶ものなど、用途別で分けて収納しておくと取り出しがスムーズです。使いやすさを重視して、不要な棚板は思い切って外してしまうのもおすすめです。

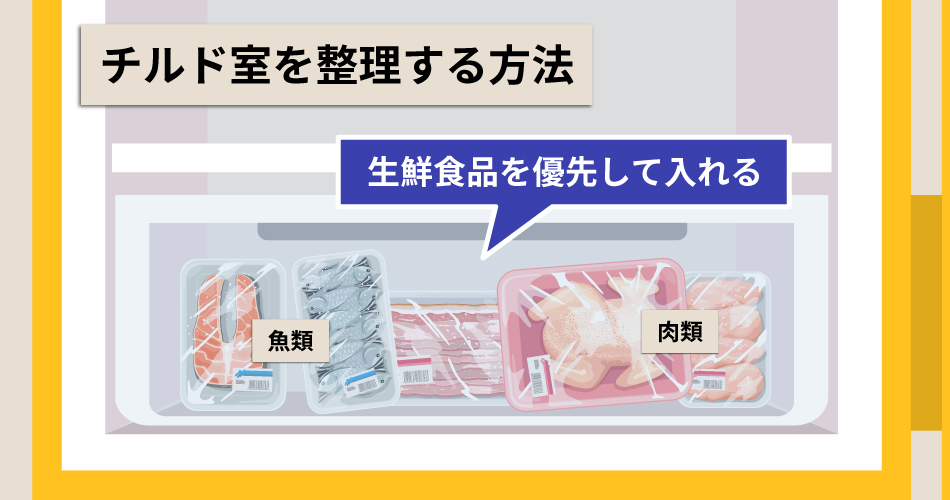

チルド室:生鮮食品を優先して入れる

チルド室は、冷蔵庫内でもっとも冷気がたまりやすいため、生鮮食品の鮮度を維持するのに適した場所です。とくに肉類や魚類など、生ものは優先的にチルド室に収納しましょう。

また、チルド室は安定して低い温度を保つため、ヨーグルトやチーズなど、発酵食品の収納にも適しています。

チルド室は高さが限られていることがあり、食材を整理しながら収納するためには浅型のケースを利用すると便利です。肉と魚、ハムとチーズなど、食材ごとにケースで分けておくと食材の見落としを防ぎやすくなります。

冷蔵庫内を使いやすくする収納術

食品ロスを減らし、使い勝手のいい冷蔵庫を目指すなら、収納方法を見直してみましょう。ここでは、効果的な収納術をご紹介します。

食材の配置を予め決めてから収納する

冷蔵庫内には、上段・下段などの“ゾーン”を設け、食材の種類ごとに収納するというルールを決めましょう。冷蔵庫内の収納は、7割程度が適切です。

見た目がスッキリするのはもちろん、冷蔵効果が高まるため節電にもつながります。

付箋で色分けして冷蔵庫の中身を管理

付箋などを活用して、冷蔵庫内の状況を把握しましょう。メモを見れば冷蔵庫にどんな食材が入っているかがわかるため、冷蔵庫を開け閉めする手間や探す時間を省けます。

たとえば、使い切った食材の付箋を貼っておくようにすれば、簡単に買い物リストが完成します。さらに、メモを見るだけで献立が立てられるという点も大きなメリットです。

取り出しやすさを意識して収納する

カゴやトレーなどを活用して、冷蔵庫内の空間を有効活用しましょう。取っ手つきの収納容器を選ぶと、食材の取り出しもスムーズに行えます。取り出しやすさを重視した収納を心がけることが、冷蔵庫の整理を進める鍵です。

食材が取り出しやすくなれば、冷蔵庫を開けている時間が短縮されるため省エネにもつながるでしょう。

野菜室の整理は下段に重いものを入れるのがコツ

冷蔵庫の野菜室は、効果的に整理整頓を行うことで野菜の鮮度を保つことができます。

上段は、小さいものやつぶれやすいもの、使いかけの野菜などの定位置にしましょう。このように配置することで、使い忘れの防止に役立ちます。野菜を最後まで使い切れずに、無駄にしてしまいがちな方にもおすすめの収納方法です。

一方、下段には「重い野菜」や「かさばる野菜」を中心に配置しましょう。野菜同士で押し合い、つぶれて使えなくなってしまうことを防げます。かさばる野菜は、立てて収納することでスペースを有効に使えるうえに、見た目もスッキリするためおすすめです。筒状の容器やブックエンドなどを活用すると、上手に立てて収納できます。

スペースに余裕がない場合は、かさばる野菜をカットしてから収納袋に入れ、立てて保存すると良いでしょう。コンパクトにまとまり、そのまま調理に使えて便利です。ただし、カットすると変色したり雑菌が繁殖しやすくなったりするため、早めに食べきるようにしましょう。

冷凍室の整理は保存袋に包んで保存するのがコツ

冷凍庫の整理は、食材の鮮度を保ちつつスペースを有効活用するための重要なポイントです。

まず、冷凍庫は上段と下段を使い分けることで、スペースを最大限に活用できます。取り出しやすい上段には、冷凍ごはんや使いかけの食材など、よく使うものや早めに食べきりたい食材を配置しましょう。

基本的に上段は引き出しが浅いため、容器や包み方を工夫するのがおすすめです。お肉やごはんは、大きさや高さを揃えてラップで包むことでスペースを有効活用できます。

下段は深さがあるため、大きい食材やパッケージ食品などを収納するのがおすすめです。

ただし平置きにすると、下に収納したものが探しにくかったり忘れてしまったりするため避けましょう。高さを揃えて食材を立て、縦置きにすると取り出しやすくなります。縦置きで収納が難しい食材は、まずトレーなどの上で平らになるように寝かせて凍らせてから立てて収納します。

冷蔵庫整理のお助けグッズを活用しよう!

冷蔵庫のなかをより使いやすく整理するなら、グッズの活用がおすすめです。グッズを使うことで整理整頓がしやすくなるうえに、見た目がスッキリする効果も期待できます。

収納トレー:仕切りに活用できる

収納トレーは、賞味期限切れや腐敗による食材の無駄を防ぐのに役立ちます。必要な食材をまとめて取り出せるうえ、仕切りをつけることで冷蔵庫内が整理された印象になります。

取っ手つきの、引き出せるタイプのトレーを選ぶと便利です。

保存容器:残りものや調味料の保存に活用できる

密封できる保存容器は、夕食の残りものや調味料の保存に最適です。フタをしたままレンジの使用が可能な容器を選べば、調理の手間を減らすこともできます。

重ねられるタイプの容器なら、庫内の無駄なスペースを減らせるためおすすめです。

缶や薬味のホルダー:空きスペースを活用できる

缶ビールなどの収納に便利な缶ストッカーや、薬味のチューブがきれいに収まる薬味ホルダーの活用もおすすめです。

缶ストッカーは、缶を数本まとめて収納でき、取っ手により奥の方に収納してある缶も取り出しやすいため、補充も楽にできます。缶を立てた状態で保存できるため、スペースも無駄になりません。

薬味ホルダーは、ドアポケット内で散らかりがちな薬味チューブがスッキリまとまり、取り出しやすくなります。ドアポケットに引っ掛ける形で設置するため、収納スペースを増やせるのも嬉しいポイントです。

吊り下げられるタイプもあるため、使い勝手に合わせて選んでみてください。また、醤油やソースなどの小袋をまとめて収納できる、便利なホルダーなどもあります。

まとめ

冷蔵庫を使いやすくするための整理方法や、収納のコツなどをご紹介しました。毎日使用するものだからこそ、使い勝手が悪いとストレスがたまってしまうもの。ちょっとした工夫と収納のルールを意識することで、日々の冷蔵庫ストレスは解消できます。

食品の無駄を減らしながら食事の準備を楽しく快適にするなら、ご紹介した便利グッズを活用し、冷蔵庫整理をしてみてください。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事