お正月の行事の由来や意味は?伝統的な風習を一覧で解説!

この記事では、お正月の伝統行事や風習について、その由来や意味を解説していきます。本来の意味や込められた願いを知れば、いつも以上に晴れやかな気持ちで新年の始まりを迎えられるはずです。

なお、伝統行事や風習の起源や由来、呼び方については地域ごとに差があります。それぞれに諸説ありますので、あくまでも一例のご紹介になります。

お正月はいつからいつまで?

そもそも、お正月はいつからいつまでの期間を指すのでしょうか。

実は、お正月の期間にはとくに決まりはありません。地域や個人によって考え方が異なるというのが実態です。ただし、一般的には「松の内」と呼ばれる期間までがお正月として考えられることが多いようです。

松の内とは?

「松の内」とは、正月にお迎えした「歳神様」が帰っていくまでの期間で、1年間の安寧や無病息災を願う期間とされています。「門松」や「松飾り」を飾る期間でもあり、一般的に松の内が明けてから行われるのが「鏡開き」です。

松の内の期間は、地域ごとに差があるとされています。

| 地域 | 松の内 | 鏡開き |

|---|---|---|

| 東北・関東・九州 | 1月7日まで | 1月11日 |

| 関西 | 1月15日まで | 1月15日 または1月20日 |

| 京都 | 1月15日まで | 1月4日 |

多くの地域では1月7日までが松の内とされていますが、関西では1月15日までとされることが多いです。

また、京都では松の内の期間こそ関西の他の地域と同じですが、鏡開きは松の内期間中の1月4日に行うという地域もあるようです。

小正月とは?

正月に似た言葉として、「小正月」という言葉があります。1月15日、もしくは1月14日から16日までの3日間にわたるとされています。

小正月は「女正月」「二番正月」などとも呼ばれ、餅を繭の形に丸めて柳の枝を挿す「餅花」を作ったり、小豆粥を食べたりする風習が残されています。

1月15日が小正月と呼ばれる理由には諸説ありますが、その一つとして古い暦に由来するという説があります。中国から旧暦の「太陰太陽暦」が導入されるよりもさらに前の時代、日本では満月の日が月の始まりとされていました。その頃の名残で、1月の「望の日(15日)」が小正月と呼ばれているといわれています。

お正月の伝統行事・風習の由来や意味

お正月の伝統的な行事・風習といえば、初詣・お年玉・初夢・書き初めが挙げられます。さらに、若水といった風習も伝統的に行われています。

ここからは、これらのお正月の行事や風習について、その由来や意味を説明していきます。定番のイベントにも起源や込められた願いがありますので、ぜひチェックしてみてください。

初詣:1年の無事をお祈りする

年が明けてからはじめて神社仏閣に参り、1年の無病息災や家内安全などをお祈りすることを「初詣」といいます。

かつては一家の代表である家長が、住む土地の氏神様をまつる神社に泊まり込みで詣でて、夜通し新年の豊作や家内安全を祈願する「年籠り(としごもり)」という行事でした。初詣が現在の形で一般の人々に知られるようになったのは、明治時代の中期といわれています。

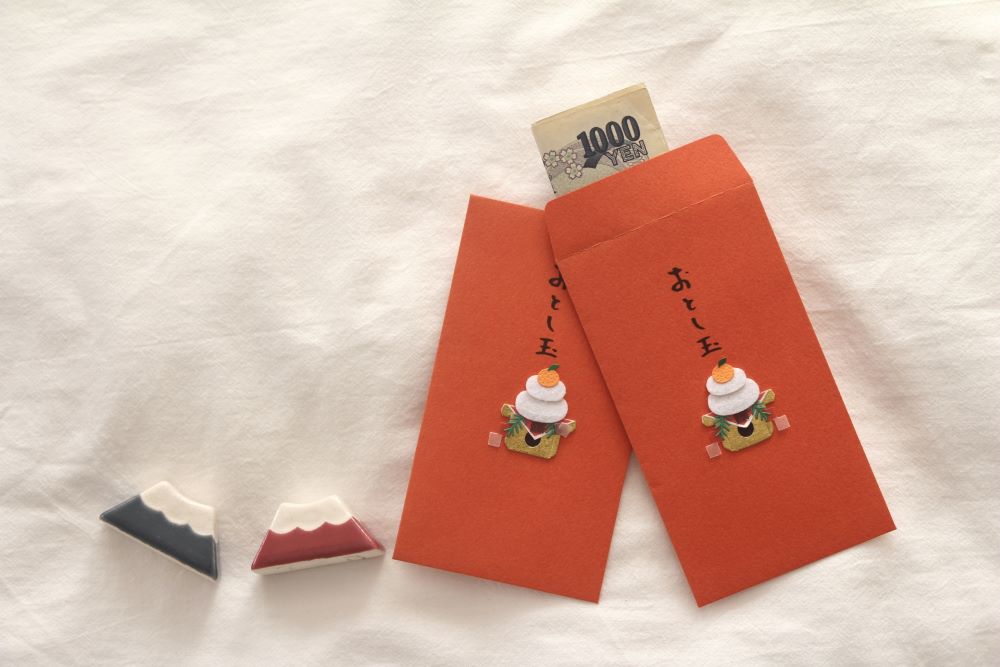

お年玉:歳神様からの授かりもの

現在では、親戚などの年長者が子どもにお金を与えるというイメージが強い「お年玉」ですが、もともとはお金を与える行事ではありませんでした。

古くから、お正月には歳神様に丸いお餅をお供えする習慣がありました。この丸いお餅には歳神様の霊力が宿ると考えられ、お供えする期間が過ぎた後に「歳神様からの授かりもの」として子供たちに配ったのがお年玉の由来です。

また、この霊力は「魂(たま)」や「霊(たま)」と呼ばれており、その言葉が転じて「玉」となって、現在の「お年玉」という言葉になったともいわれています。

もともとは丸いお餅を与えていたお年玉ですが、現在のようにお金を渡すのが一般的になったのは昭和30年代(1955年~)以降とされています。意外と最近になってから始まった風習といえます。

若水:邪気を除く、新年に初めて汲む水

1月1日の朝には、一家の代表者が自宅近くの井戸や川、湧き水から水を汲む「若水汲み」という行事があります。水を汲みに行くのは家長(主に男性)の務めとされる地方が多いですが、西日本には主婦が務める地方や夫婦で汲みに行く地方もあります。

「若水」とは新年に初めて汲む水のことで、邪気をはらうとされています。汲むときに、「福汲む、徳汲む、幸い汲む。よろずの宝みな汲みとる」と唱える地方もあります。

若水を料理に使ったり、若水ですった墨を書き初めで使ったりすると、縁起が良いといわれています。

初夢:夢の内容で1年の吉凶を占う

「初夢」とは1月2日の夜に見る夢のことです。夢の内容で1年の吉凶を占うというもので、縁起の良い夢のランキングとして「一富士、二鷹、三なすび」という言葉を耳にされたこともあるのではないでしょうか。

1位の「富士」は、富士山が日本最高峰であることはもちろん、「富士」が「無事」という言葉と音が似て縁起が良いためともされています。

2位の鷹は、鳳凰(ほうおう)や鶴と並んでおめでたい鳥とされているという理由の他に、鷹の爪が「つかみ取る」に通じて縁起が良いためとされています。

3位のなすびは、「なす」が「成す」という言葉と音が似ていることからといわれています。

書き初め:平安時代の宮中行事の名残

「書き初め」の由来は、平安時代の「吉書始の式(きっしょはじめのしき)」という宮中行事にあります。「初硯(はつすずり)」などとも呼ばれ、若水ですった墨を使って、恵方に向かっておめでたい言葉や詩歌を書くという行事でした。

江戸時代に寺子屋によって庶民にまで教育が普及し、明治時代になって学校で習字が必修科目になったことで、書き初めは一般に広まったといわれています。

1月2日はいろいろな物事に取り掛かるのに縁起の良い日とされ、この日に習い事を始めると1年中うまくいくともいわれています。

お正月の食べ物・飲み物の由来や意味

お正月に食べるもの・飲むものといえば、おせちやお雑煮、お屠蘇などが知られています。しかし、それぞれの意味やゲン担ぎまでは知らないという人も多いのではないでしょうか。

ここからは、お正月の定番料理の由来や意味を解説していきます。

おせち料理:「御節供(おせちく)」という神様に捧げる料理

昔から、季節の節目や特別な日は「節日」「節句」などと呼ばれ、それぞれに祝う料理が用意されてきました。

なかでも、1月1日の元旦や1月7日の「七草の節句」などには「御節供(おせちく)」と呼ばれる神様にささげる料理が用意され、これが現在のおせち料理の由来とされています。

現在「おせち」と呼ばれる料理は、この「御節供」の中で正月に食べることに特化したものといえるでしょう。

なお、お正月の三が日は「竈(かまど)の神様」にも休んでもらいたいという意味で、おせちは保存が利く料理が中心となっていますが、その内容や詰め方は地域によって様々です。

代表的な食材とその意味を以下に紹介します。

- 田作り(たづくり)

- カタクチイワシの稚魚である、ごまめの飴炊きです。作物の豊作を願って食べるものです。

- 数の子

- 数の子はニシンの卵です。たくさんの卵が集まっていることから、一族にこれからもたくさん子供が生まれるようにという子孫繁栄の願いが込められています。

- 伊達巻(だてまき)

- 昔の書物(巻物)に似た形をしているので、知識が豊富になることを願って食べるものです。

- 黒豆

- 「豆」という言葉にかけて、家族が1年、まめに元気に働けるようにという願いが込められています。

- きんとん

- 漢字では「金団」と書くもので、財宝を意味しています。豊かな生活が送れるようにという願いを込めて食べるものです。

- 昆布巻(こぶまき)

- 昆布巻の「こぶ」という読みと、「よろこぶ」という言葉が同じ音になることをかけて、おめでたいものとされています。

- 海老

- 海老は加熱すると丸くなるため、腰が曲がるまで長生きできますように、という願いが込められています。

- なます

- 大根の白さにかけて、心清らかな生活ができるようにという願いが、また一家が地に根を張って栄えるようにという願いが込められています。

お雑煮:お祝いのときに食べる汁物

お正月にはおせち料理の他に「お雑煮」も食べますよね。お雑煮はもともと、その土地の産物とお餅を1つのお鍋で煮て作った汁物のことで、お正月に限らずお祝い事があるときに食べるものでした。

お雑煮はお餅の形と味付けに地方色が出るものです。例えば、角餅を用いるのが東日本、丸餅を用いるのが西日本のように、お餅の形で文化が分かれます。

また、東日本と九州、山陽、四国の大部分はすまし汁であるのに対して、関西圏は白味噌汁、福井県と京都府の北部は赤味噌汁、鳥取や島根の一部があずき汁など、地域によっていろいろな違いがあります。

お屠蘇(とそ):無病長寿を願って飲むお酒

お正月に飲む「お屠蘇」は、新年も1年間健康に過ごせるよう、朱塗りの器でいただくお酒です。みりんか日本酒、もしくはみりんと日本酒を半々にしたものに、桂皮(けいひ)、山椒、生姜、山梔子(さんしし)などの生薬を配合した屠蘇散(とそさん)というものが入っていて、とても甘い薬酒です。

七草粥:1年の家族の健康を祈る

1月7日は五節句の1つである「人日(じんじつ)の節句」の日で、この日には「七草粥」が食べられます。

春の七草は古来より薬草として使用されてきた、「せり」「なずな(ぺんぺん草)」「ごぎょう(母子草)」「はこべら」「ほとけのざ」「すずな(かぶ)」「すずしろ(大根)」の7つのことを指します。

1月7日の朝に白粥に七草を加えて作った「七草粥」をいただくことで、その年の家族の健康を祈ります。また、お正月料理を食べすぎて疲れた胃を休める効果や、野菜が乏しい冬場の栄養補給を兼ねているともいわれています。

お正月の飾りつけの由来や意味

お正月には、1年の安寧を祈って家に飾りつけをする風習もあります。お正月の飾り付けといえば、門松や鏡餅が定番です。

ここからは、定番の飾りつけの由来や意味を見ていきましょう。

門松:歳神様をお迎えするための目印

お正月には1年を健やかに過ごすため、「歳神様」をお迎えするという風習があります。歳神様はお正月になると家の玄関から入ってくるとされており、歳神様をお迎えするための「目印」として飾られるのが「門松」です。

「松飾り」「飾り松」「立て松」などとも呼ばれ、冬でも青々しい松の木の枝を「新しい生命力の象徴」として飾りつけます。もともとは中国から伝わったとされ、平安時代に詠まれた和歌にも登場する、古くから続く風習です。

鏡餅:歳神様へのお供え物

かつては、年の暮れに各家庭でついたお餅をお正月に来訪される歳神様へのお供えものにしました。これを「鏡餅」と呼び、歳神様の依り代になる存在ともされています。

鏡餅は神棚や家族が集まる場所に飾られ、松の内が明けて歳神様がお戻りになった後に皆で食べるのが「▼鏡開き」です。お餅が丸いのは家庭円満を、お餅が二段に重なっているのは、「また1年、年を重ねる」「福が重なる」という意味があります。

お正月が明けた後の伝統行事・風習の由来や意味

一般的に、お正月は松の内までの期間とされることが多いですが、松の内が明けた後にも鏡開きやどんど焼き(左義長)などの伝統的な行事が行われます。

ここからは、松の内が明けた後に行われる伝統行事や風習について、ご紹介します。

鏡開き:1年の無病息災を祈る

松の内が明けて歳神様がお戻りになった後、鏡餅を皆で食べる行事が「鏡開き」です。鏡餅は歳神様の依り代ともされ、残さず食べて1年の無病息災を祈る行事とされてきました。

固くなったお餅を食べやすいサイズにする際、刃物を使うのは縁起が悪いとされてきました。これは、武士にとっての刃物が切腹を連想させるためで、それを避けるため、今でも鏡餅は木槌や手で割るのが一般的です。

また、「鏡開き」という名称にも「切る」や「割る」といった縁起の悪い言葉ではなく、末広がりを意味する「開く」が使われています。

一般的には1月11日に行う地域が多いですが、京都を除く関西では1月15日、京都では1月4日に行う風習があります。

どんど焼き:新年を迎える火祭り行事

1月15日の小正月には、「どんど焼き」が行われます。地域ごとに呼び名には差があり、「とんど焼」「どんどん焼き」「さいと焼き」「おんべ焼き」のほか、「左義長(さぎちょう)」などとも呼ばれます。

どんど焼きは、門松やしめ縄などのお正月飾りや、書き初めなどを1か所に集めて高く積み上げ、燃やすという行事です。もとは平安時代に宮中で行われていた儀式が起源ともいわれていますが、現在は新年を迎える火祭り行事となって、日本全国で行われています。

まとめ

今回はお正月の伝統行事や風習の由来や意味について解説しました。お正月の行事や食べ物・飲み物の多くは、皆さんも一度は目にしたこともあるのではないかと思います。一方で、その由来や意味については、今回はじめて知ったという方も多いことでしょう。

お正月には、新年を迎えられた喜びや、新年が良い1年になってほしい、家族が健康で幸せでいられますようにといった願いが込められた行事がたくさんあります。今年はその由来や意味を知って気持ちよくお正月を過ごし、良い新年の幕開けとしてください。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事