【令和8-9年】2026-2027年|女性の厄年早見表!よくある質問も

厄年は、本厄を中心にその前年の前厄、翌年の後厄を含めた3年間を指し、病気や災難に遭いやすい年齢と考えられています。ただの言い伝えと捉える方がいる一方で、「病気や災難に遭うかも」「対策するにはどうしたら良い?」など、不安に思っている方も多いでしょう。

そこでこの記事では、2026年と2027年の女性・男性の厄年を早見表で紹介し、厄年の起源や過ごし方、厄払いの方法について解説します。厄年はどう過ごしたら良いのか、よくある疑問にもお答えしていきますので、ぜひ最後までお読みください。

2026-2027年(令和8-9年)の男女の厄年一覧

女性の本厄は、数え年で19歳・33歳・37歳・61歳、男性の本厄は、数え年で25歳・42歳・61歳です。なかでも女性の33歳と男性の42歳は「大厄(たいやく)」と呼ばれており、とくに注意が必要な年とされています。

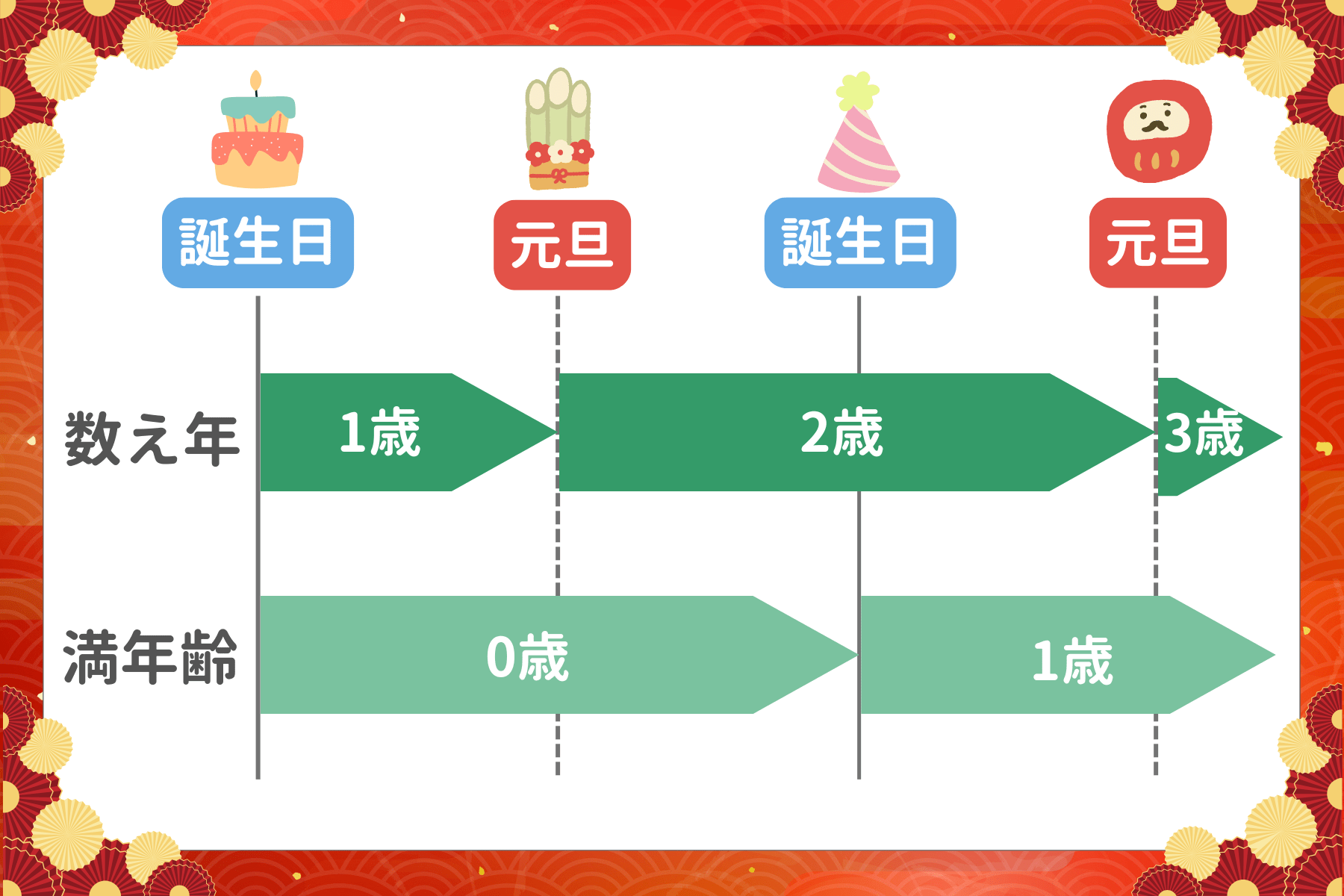

数え年は、生まれたときを1歳と捉え、毎年元旦に歳を重ねるという数え方です。

ただし、最近では一般的に使用されている満年齢で厄年を考える方も増えてきています。

ここからは、男女別に厄年の早見表を紹介します。

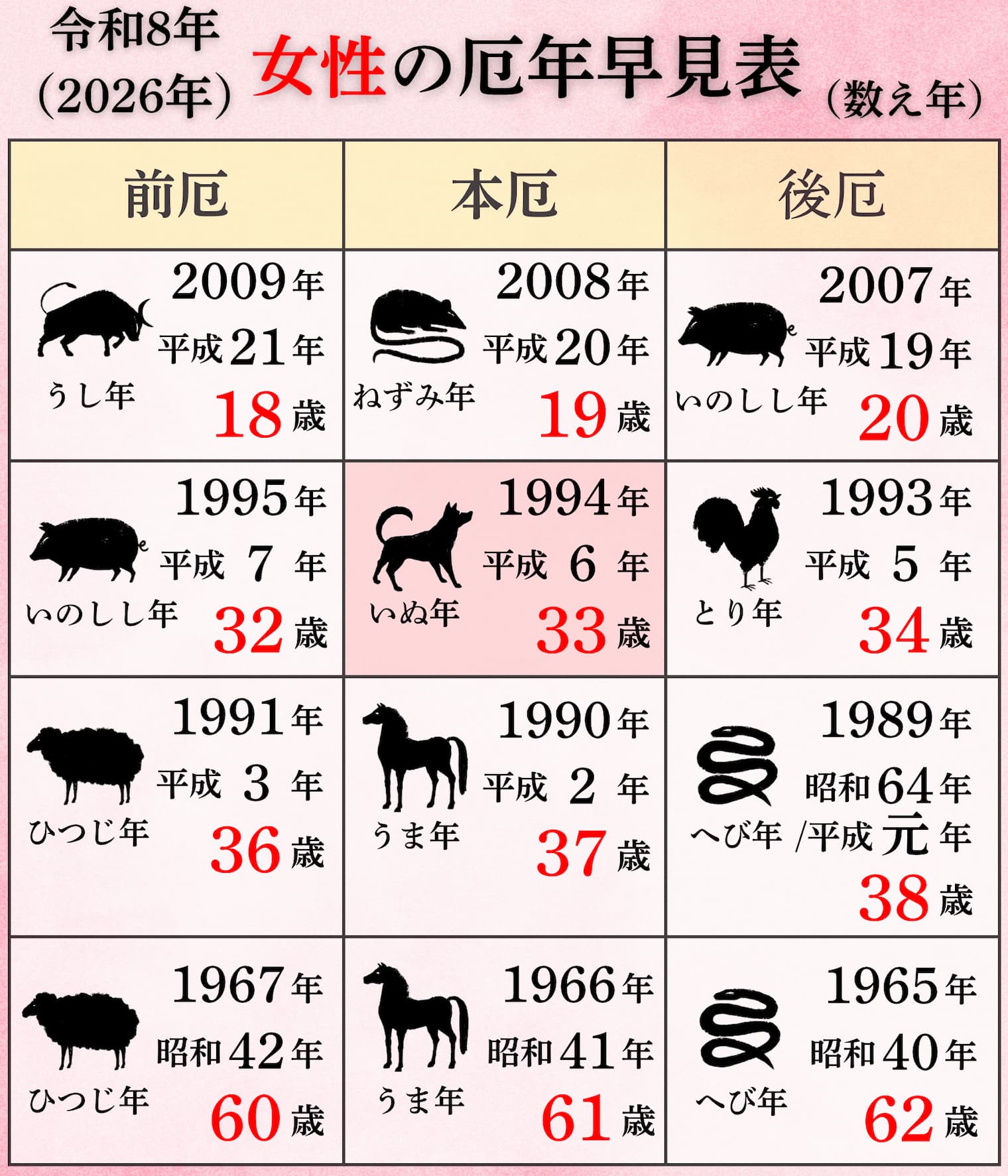

2026年(令和8年)女性の厄年表

- 前厄

-

- 18歳(2009年生まれ)

- 32歳(1995年生まれ)

- 36歳(1991年生まれ)

- 60歳(1967年生まれ)

- 本厄

-

- 19歳(2008年生まれ)

- 33歳(1994年生まれ)※大厄※

- 37歳(1990年生まれ)

- 61歳(1966年生まれ)

- 後厄

-

- 20歳(2007年生まれ)

- 34歳(1993年生まれ)

- 38歳(1989年生まれ)

- 62歳(1965年生まれ)

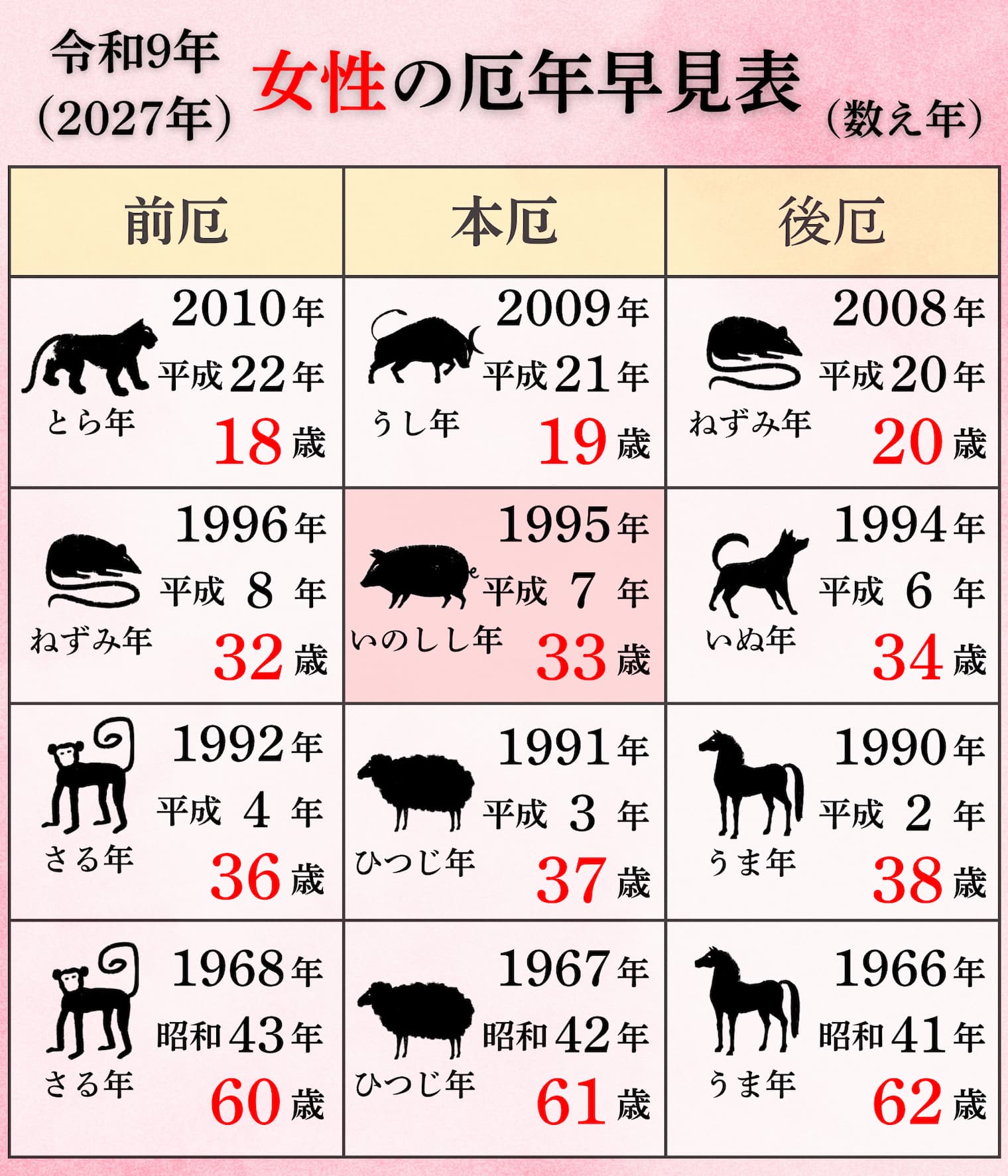

2027年(令和9年)女性の厄年表

- 前厄

-

- 18歳(2010年生まれ)

- 32歳(1996年生まれ)

- 36歳(1992年生まれ)

- 60歳(1968年生まれ)

- 本厄

-

- 19歳(2009年生まれ)

- 33歳(1995年生まれ)※大厄※

- 37歳(1991年生まれ)

- 61歳(1967年生まれ)

- 後厄

-

- 20歳(2008年生まれ)

- 34歳(1994年生まれ)

- 38歳(1990年生まれ)

- 62歳(1966年生まれ)

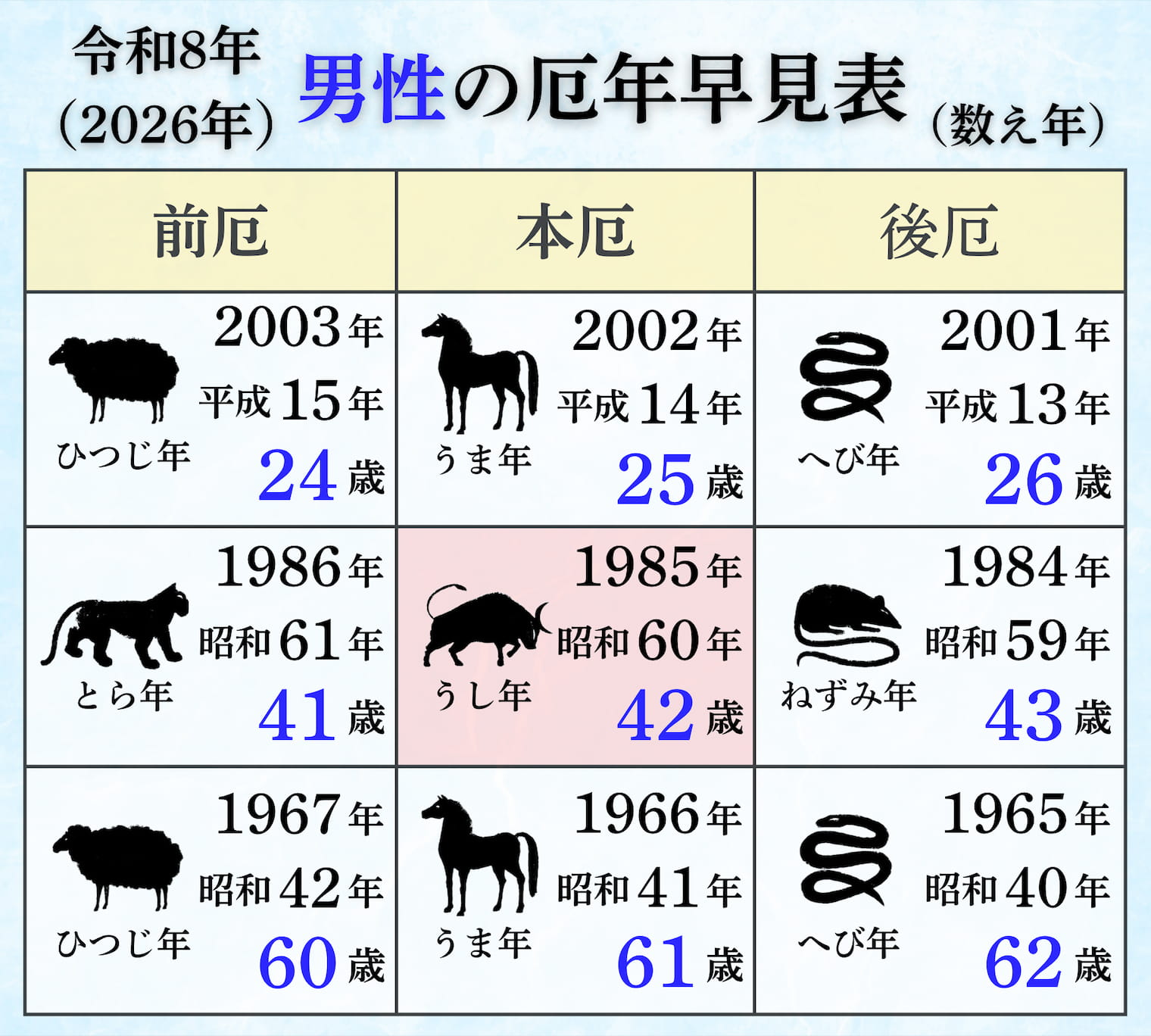

2026年(令和8年)男性の厄年表

- 前厄

-

- 24歳(2003年生まれ)

- 41歳(1986年生まれ)

- 60歳(1967年生まれ)

- 本厄

-

- 25歳(2002年生まれ)

- 42歳(1985年生まれ)※大厄※

- 61歳(1966年生まれ)

- 後厄

-

- 26歳(2001年生まれ)

- 43歳(1984年生まれ)

- 62歳(1965年生まれ)

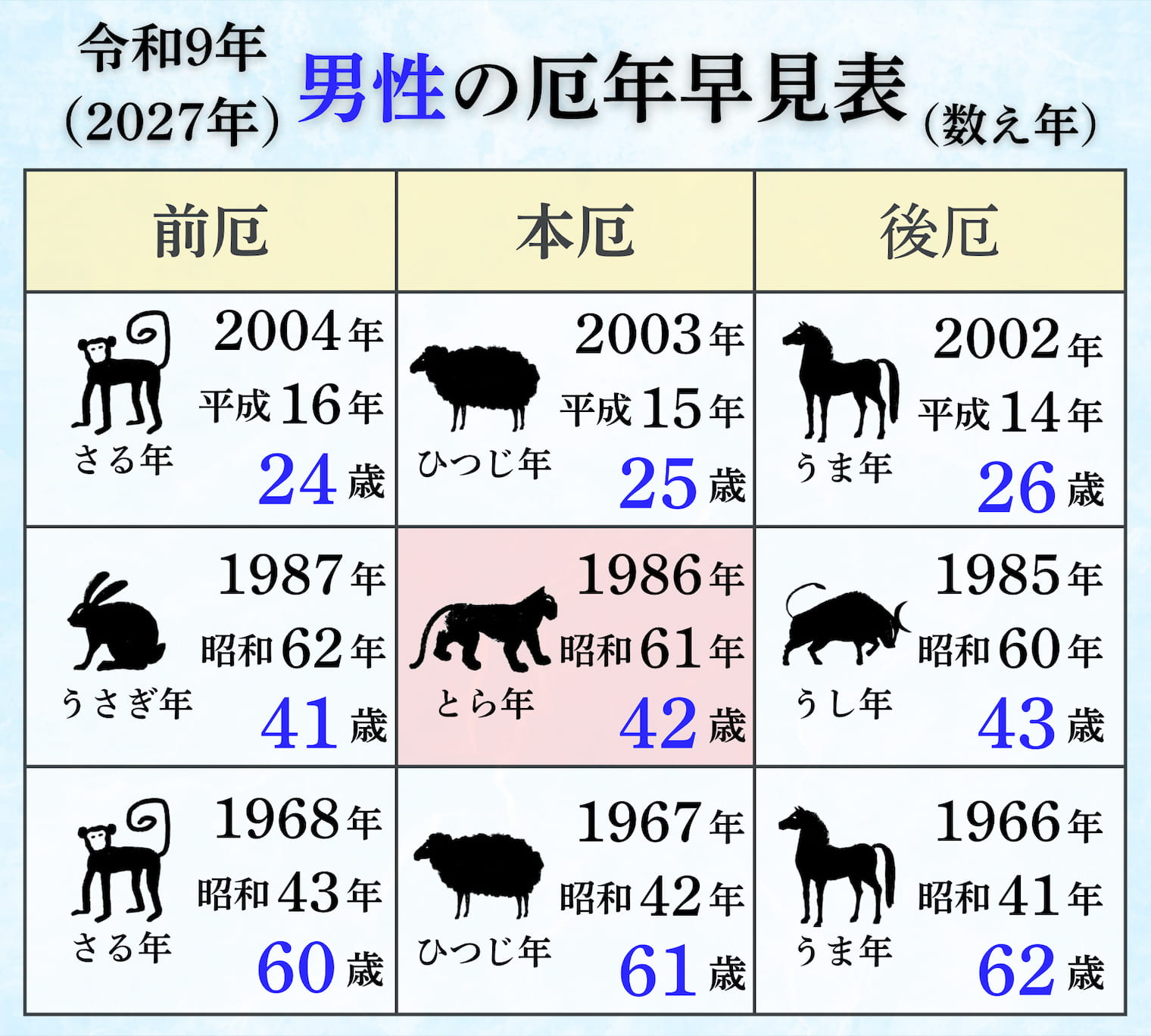

2027年(令和9年)男性の厄年表

- 前厄

-

- 24歳(2004年生まれ)

- 41歳(1987年生まれ)

- 60歳(1968年生まれ)

- 本厄

-

- 25歳(2003年生まれ)

- 42歳(1986年生まれ)※大厄※

- 61歳(1967年生まれ)

- 後厄

-

- 26歳(2002年生まれ)

- 43歳(1985年生まれ)

- 62歳(1966年生まれ)

厄年とはどんな年?起源や由来

厄年とは、不幸や災難が起こりやすいと考えられている年を指す言葉です。厄年は年齢的にも人生の転換期と考えられており、ライフステージが変化し、肉体的・精神的に調子を崩しやすい年齢とされています。

医学が発達した現代でも、万事に忌み慎まねばならない習慣として多くの方に意識されているのが現状です。ここでは、厄年の起源や意味についてご紹介します。

厄年の起源は平安時代

日本に古来より伝わる厄年という考えですが、その起源は古代中国より伝わった「陰陽道」から影響を受けたといわれています。

厄年は、平安時代に公家の間で広まり、後に武家や一般市民の間にも広まりました。江戸時代には、一般的な考え方として浸透し、現代にも続く風習となっています。

現代とは違い、江戸時代では厄年は「祝うべき年」としても認識されていたといいます。女性は19歳が厄年にあたりますが、19歳は江戸時代の文化では結婚や出産をする方が多い年齢でした。一方、男性の25歳といえば、社会的な責任が大きくなり始める年齢であり、ようやく一人前と認められる年齢だったといいます。

女性は本厄が30代に2回くる

女性は33歳・37歳と、30代に本厄が2回きます。とくに、33歳は大厄とされており、前厄と後厄を合わせると30代の半分以上が厄年です。

大厄の年齢は、男性は42(死に)、女性は33(散々)を連想させるとして、語呂合わせからきているという説もあります。この年齢に必ずしも悪いことが起こるという科学的な根拠はないので、厄年は人生の一つの節目として意識してみると良いでしょう。

女性も男性も、本厄にあたる年はライフステージや健康面で変化の起きやすい年齢です。思いがけずトラブルに巻き込まれたり、大きな選択を迫られたりする場面が出てくることもあるでしょう。いつにも増して、慎重な行動や判断が必要な時期といえます。

そのため、厄年は、「人生における節目の時期を、落ち着いて過ごすために注意すべき」という先人たちの教えから生まれたものとも考えられるでしょう。

厄払い・厄落としの違い

厄年のときは、厄払いや厄落としをするのが一般的です。しかし、この2つの違いを知らないという方も多いのではないでしょうか。

厄払い・厄落としの違いは、以下の表のとおりです。

| 厄払い | 厄落とし | |

|---|---|---|

| 目的 | 自分の内にある災厄や邪気を神仏の力で外に払う。 | 今後の災厄を前もって軽減する。自ら厄をつけたり、厄を分散させたりする。 |

| 行動 | 神社やお寺でご祈祷(お祓い)を受ける。 | 私生活の中で行う風習や行動。 |

| 行う人 | 神社・お寺の神職や僧侶(本人が受ける)。 | 主に本人自身。または親族や親しい人。 |

| 時期 | 正月(元旦)から節分までが一般的。時期を逃しても1年中可能。 | 厄年の年明けや自身の決めたタイミング。 |

ここからは、厄払いと厄落としの違いについて詳しく解説します。

厄払い:自分の中の災厄を払う

「厄払い」とは、自分の中の災厄を払うためのお祓いを受けたり、身を清めたりすることです。すでに自分の身についてしまっている、邪気や汚れを取り払ってもらうために行います。

一般的には、厄年の正月から節分までの時期に行うのが良いといわれています。しかし、厄払いは回数やタイミングなどに決まりはないため、厄年などに関係なく厄払いを受けても問題ありません。お正月に初詣を兼ねて行うなど、ご自身の都合に合わせてください。

厄年以外にも家を購入するときなど、大きな決断が迫られる場面や、良くないことが続くときなどにお祓いを受ける人も多くいます。あまり良くない現状を打破したいときに、神道の教えに則り、神社でお祓いを受けるのが一般的です。

厄落とし:今後の災厄を軽減する

「厄落とし」とは、今後の厄を減らすために行う風習です。自ら災厄を作りだしたり、災厄を家族に分散させたり、自身についた災厄をはらい落としたりすることで、これ以上の悪いことが起こらないようにするという考え方です。

たとえば、大切にしていたものを捨てたり、故意に落としたりすることが、「自ら災厄を作る」という行動に該当します。

また、厄を少しずつ分けて和らげるという考え方で、家族や近所の方に食事を振る舞ったり、高いところからお餅をまいたり、赤飯を配ったりする方法もあります。地域によってさまざまな風習が残っているため、調べてみるのも良いでしょう。

そのほかにも、掃除をして部屋の汚れを落としたり、ゴミを捨てたりする行為も厄落としの一環とされています。災厄につながる汚れやゴミを捨てることによって、厄を落とせるという考え方です。

厄年にはどう行動する?気になる疑問Q&A

厄年には、どう行動するべきなのか気になっている方もいるでしょう。ここでは、厄年に関する気になる疑問について解説します。

厄年はどう過ごせば良い?

古来より、厄年には結婚や引越し、起業といった大きな決断をするのは避けた方が良いと言い伝えられてきました。一方で、大きな決断をすることでこそ、厄が払われるという考え方もあります。

「厄年だから」といって、何事もネガティブに考えてしまうと、かえって物事や人間関係が悪い方向に進んでしまうものかもしれません。厄年は、身の周りのことや自分の健康について見直すきっかけの一つとして捉えるのが良いでしょう。

また、「絶対に大きな決断をしてはいけない」などというわけではないため、厄年を気にしすぎる必要もありません。しかし、心身ともに変化が訪れやすい年齢ともいえるため、身の周りのことや健康に気を遣いながら、丁寧な生活を心掛けましょう。

厄払いはいつまでに行う?

厄払いを行う時期は、一般的に元旦から節分までが良いとされています。しかし、厳密な決まりはありません。

厄年は、満年齢ではなく数え年で決まります。お正月を区切りに1月1日から厄年となるため、初詣のときに一緒に厄払いを済ませるのがおすすめです。

また、大安や誕生日など、日柄の良い日や記念日などにお祓いしてもらうという方もいます。厄払いに行くときは、事前に寺社に問い合わせて日程などを確認してください。

寺社へ厄払いを受けに行くときは、以下の点を抑えておきましょう。

| 服装 |

|

|---|---|

| 初穂料(玉串料)の相場 |

|

| 初穂料(玉串料)の書き方 |

|

厄落としは具体的に何をする?

厄落としの具体的な行動として有名なのが、「断捨離」です。古いものや高価なものを意図的に手放す(買い替える、捨てる)ことで、悪いものを一緒に払うという考え方です。

厄を少しずつ分け与えて和らげるという意味で、厄年の人が家族や友人に食事を振る舞う地域もあります。また、高いところからお菓子やお餅をばらまいたり、赤飯を配ったりするなどの方法で厄落としをするケースもあるようです。

女性の厄除けにおすすめの贈り物は?

厄年の女性への贈り物には、長生きを連想させるネックレスやマフラーなどの「長いもの」が人気です。

また、ヘビは神様に使える神聖な生き物とされていることから、うろこ状の模様も厄除けとして贈るのにふさわしいとされています。ヘビ革の財布や、青海波(せいがいは/波形の染模様)・江戸小紋柄の小物入れやパスケースなどを贈るのもおすすめです。

さらに、定番のお守りやお札なども、厄除けの贈り物として人気があります。バッグや財布などに入れて持ち運ぶことで、普段から身につけられるのが魅力です。加えて、七色の天然石や七色のお守りといった「七色」のものも、七難を逃れるという意味があります。

前厄・本厄・後厄の違いは?

厄年は前厄・本厄・後厄と3年間続きます。それぞれの違いは、以下のとおりです。

- 前厄:本厄の前年にあたり、すでに厄の兆候が見られる時期。

- 本厄:災難に遭うおそれが多い時期。

- 後厄:本厄の翌年にあたり、厄が徐々に薄れていく時期。

本厄が最も悪い年とされていますが、前厄・後厄の年も落ち着いた生活を心がけることが重要です。

厄年にライフイベントが重なっても良い?

厄年に、結婚や妊娠・出産などのライフイベントが重なっても問題はありません。とくに、出産は厄落としになるとされており、むしろ好ましいともいわれています。

引越しや転職などのように環境の変化が伴うときは、厄年を避けたほうがいいと聞いたことのある人もいるでしょう。しかし、厄年の考え方はあくまで言い伝えであり、明確な根拠はありません。厄年だからと惑わされず、「人生をプラスに転換するための良い機会」と前向きに捉える気持ちが大切です。

まとめ

女性の本厄は、19歳・33歳・37歳・61歳です。2026年は「2008年生まれ」「1994年生まれ」「1990年生まれ」「1966年生まれ」の方が該当します。

厄年はネガティブに考えすぎず、身の周りのことや体調を見直すいい機会として捉え、心穏やかに過ごすのがおすすめです。家族やパートナーなど、身の周りに厄年の方がいたら、厄除けの贈り物をしてみてください。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「東京電力 くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事

![[くらしTEPCOエアコンクリーニング(SP)]](/wp-content/uploads/2025/04/エアコンクリーニング_pickup_600×300_250926-_min.png)

![[電化でかしこくおトク!くらし応援キャンペーン(SP)]](/wp-content/uploads/2025/12/sidebar_denkiplan-cp.png)