【図解】鏡餅の正しい飾り方を解説!お供えのNG行為やおすすめの食べ方

鏡餅には、新しい年の神様(年神様)をお迎えし、一年の幸福と繁栄を願うという意味が込められています。単なる飾りではなく、神様にお供えする神聖なものなので、正しい飾り方を知っておきたいですよね。

この記事では、鏡餅を飾る手順やそれぞれの飾りの意味、正しい置き場所や期間、注意すべきNG行為まで、鏡餅に関する疑問をすべて解消できるよう分かりやすく解説しています。この記事を読んで、気持ちの良いお正月を迎えましょう。

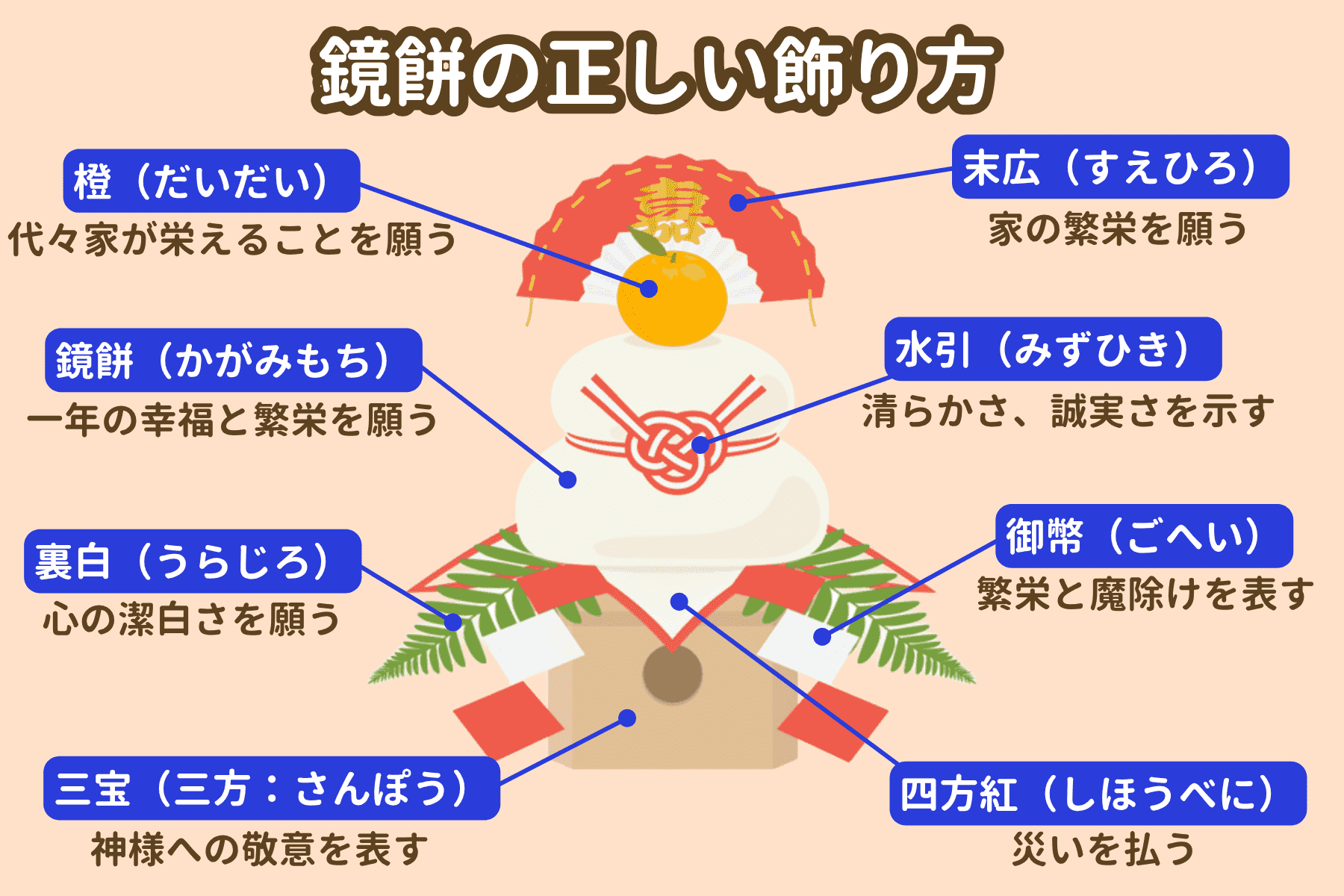

鏡餅の正しい飾り方・飾りの意味

お正月に飾る鏡餅は、年神様の依り代(神様が宿る場所)とするための大切なお供え物です。ここでは、鏡餅を構成するそれぞれの飾りの意味と、飾り方を解説します。

- ▼三宝(三方):神様への敬意を表す

- ▼四方紅:災いを払う

- ▼裏白:長寿・心の潔白さを願う

- ▼御幣:繁栄と魔除けを表す

- ▼水引:清らかで誠実なお供えを示す

- ▼鏡餅:一年の幸福と繁栄を願う

- ▼橙:代々家が栄えることを祈る

- ▼末広:繁栄を祈る

三宝(三方):神様への敬意を表す

三宝(三方:さんぽう)とは、鏡餅の一番下に置く台のことで、三方向に穴が開いています。三宝の上に鏡餅を飾ることで、神聖な空間を整え、年神様を丁重にお迎えするという、神様への敬意を表す意味があります。

四方紅:災いを払う

四方紅(しほうべに)とは、三宝の上に置く紙のことで、四辺が紅色に縁取られています。この紙は、お餅が三宝にくっつかないようにする役割も持っています。

魔除けの意味があるとされる紅色を四方(東西南北)に施すことで、その一年の災いを払うという意味が込められています。

裏白:長寿・心の潔白さを願う

裏白(うらじろ)は、鏡餅の下に飾るシダ植物の葉を指します。このシダが語呂合わせで「歯垂る(しだる)」となり、「歯」によく似た「齢」を当てると「齢垂る(しだる)=長寿」に通じることから、長寿を願う意味があります。

また、葉の裏が白いことから、「白髪になるまで長生きする」ことや「心の潔白さ」を表すとされています。また、二枚の葉が軸から対になっていることから、「共に白髪になるまで仲良く」と夫婦円満の意味もあります。

御幣:繁栄と魔除けを表す

御幣(ごへい)とは、半紙や奉書紙をジグザグに折った飾りで、鏡餅の下に挟むか、お餅の段の間に挟んで飾るのが一般的です。

紅白の色には意味があり、紅色は「魔除け」を、白色は「清浄」を象徴し、祝いの意味も込められています。また、四方に大きく広がる様子から、家や子孫の繁栄を表しています。半紙を使えば自宅でも簡単に作ることができます。

水引:清らかで誠実なお供えを示す

水引(みずひき)は、鏡餅の飾りとして、紅白や金銀などの色の紐を束ねて鏡餅の周囲に巻き付ける飾りで、清らかさや丁寧さの象徴です。

お供えするお餅が新しく、清らかで誠実なものであることを示し、年神様への敬意を表す意味合いが強まります。

鏡餅:一年の幸福と繁栄を願う

餅は、古来より特別な日に食べる神聖な食べ物とされ、鏡餅には年神様が宿るとされています。

鏡餅が丸い形をしている理由には諸説あります。「農業に欠かせない太陽と月を表し、縁起が良い」「祭事に使われた鏡(銅鏡)を表す」「人間の心臓を意味する」などがメジャーな説です。二段重ねることで「福が重なる」「円満に年を重ねる」という意味合いもあります。

橙:代々家が栄えることを祈る

橙(だいだい)は鏡餅の一番上にのせる小さいみかん(柑橘類)です。橙の実は、木から落ちずに成長し続けるという特徴があることから、「代々(だいだい)家が栄える」ことを祈る縁起物とされています。

また、長寿を表すため、葉っぱがついているみかんを使うこともあります。

末広:繁栄を祈る

末広(すえひろ)とは、橙の上に飾る扇形の飾りのことです。扇の形は、先端に向かって先端が広がる形状をしていることから、「末永く栄え広がる」ことを連想させ、家や子孫の繁栄が末永く続くようにという願いが込められた縁起物です。

また、扇子には風を送り邪気を払うという意味合いもあるため、年神様を迎えるにあたって清らかな環境を整える役割も持っているとされています。

鏡餅を飾る場所:神棚・床の間・リビングなど

鏡餅は、神棚や床の間に飾るのが基本です。

自宅に神棚や床の間がない場合は、清潔な場所や家族が集まる賑やかな場所がふさわしいとされています。これは、年神様への敬意と、家族の幸福を願う気持ちを表すためです。

なお、鏡餅を飾る個数に決まりはありません。神棚や床の間だけでなく、台所や子ども部屋など、年神様に守っていただきたい場所に飾るのもおすすめです。

また、神様に対するお供え物を低い位置に置くことは、神様を見下す形となり、失礼にあたると考えられています。そのため、鏡餅を飾る位置は、視線より高い位置にしましょう。

【地域別】鏡餅を飾る期間

鏡餅は、飾る期間にも決まりがあります。一般的には12月28日に飾り始め、1月11日に鏡開きをする地域が多いですが、地域によって異なる風習があるため注意が必要です。ここでは、地域別に鏡餅を飾る期間を解説します。

東北・関東・九州:12月28日~1月11日

東北・関東・九州では、鏡餅を12月28日から飾り始め、1月11日に鏡開きをします。12月28日から飾り始めるのは、漢字の「八」が末広がりで縁起が良いとされているためです。

また、もともと鏡開きは1月20日に行われていましたが、徳川家光の月命日が20日のため、それに代わって11日が定着したとされています。

関西:12月28日~1月15日または1月20日

関西地方は、飾り始めを12月28日、鏡開きを1月15日または20日とするのが一般的です。

鏡開きの日が他の地域と違うのは、神様が家の中にいる時期の捉え方が異なるためです。

京都府:12月28日~1月4日

京都府では飾り始めが12月28日、鏡開きが1月4日とされています。1月4日に鏡開きをするのは、京都府では三が日が終わると正月も終わりとされるためです。

鏡開きの意味・手順

鏡開きとは、お供えしていた鏡餅を下ろし、割って食べる行事のことです。鏡開きで年神様が宿っていたお餅をいただくことで、神様の力を分けてもらい、家族の無病息災を祈るという意味があります。

鏡開きでは、鏡餅を木づちなどを使って叩き割り、食べやすい大きさに砕きます。このとき、包丁(刃物)は使わないように注意してください。詳しい理由は、後述の「▼鏡開きでは包丁を使わない」で解説します。

鏡餅の飾り方に関する注意点

鏡餅を飾る際には、年神様を迎えるにあたって失礼にあたる行為や、縁起が悪いとされる行為があります。ここでは、鏡餅の飾り方に関する注意点を解説します。

不清潔な場所、低すぎる場所に置かない

鏡餅は神様の依り代になるものとされているので、失礼に当たらないよう清潔な場所に飾るようにしてください。また、低い場所に置くと、神様を見下す形となり縁起が良くないとされています。棚や台の上に飾るようにしましょう。

さらに、鏡開きでお餅を食べる方は、湿気が多い場所はカビが生える原因となるため避けた方が良いでしょう。

飾り始める日を間違えない(12月29日、31日は要注意)

鏡餅を飾る際は、飾り始める日に注意が必要です。とくに、12月29日は「二重苦」を連想させ、12月31日は「一夜飾り」と考えられるため、年神様を迎えるのに失礼に当たるとされています。

鏡餅は12月13日以降であれば飾り始めて良いとされますが、餅が悪くならないよう、お正月に近い28日ごろから飾り始めるのが一般的です。

鏡開きでは包丁を使わない

鏡開きで包丁を使って餅を切ることはタブーとされています。刃物を使うことは「切腹」を連想させるため、縁起が悪いとされます。木づちなどを使って、割ってから食べましょう。

飾り終わった鏡餅の食べ方

鏡開きの後のお餅は、年神様の力をいただく神聖な食べ物とされます。固くなった鏡餅をおいしくいただく、おすすめの食べ方をご紹介します。

おしるこ・ぜんざい

餅をおしるこやぜんざいにして食べるのは、無病息災の意味があるといわれています。小豆には魔除けの意味があるともいわれているため、縁起が良いとされます。

以下に「基本のおしるこ」のレシピをご紹介します。

材料(2人分)

- こしあん:150〜200g

- 水:100〜200mL

- 餅:2個

- 塩:少々(ひとつまみ)

作り方

- あんこを溶かす

鍋にこしあんと水を入れ、中火でかき混ぜながら温め、あんこが完全に溶けるまで加熱する - 餅を柔らかくする

餅をオーブントースターで焼く(または水を加えてレンジで加熱する) - あんこと餅を合わせる

溶けたあんこの鍋に2の餅を入れてひと煮立ちさせ、全体をなじませる - 仕上げ

3に塩をひとつまみ加えて甘さを調整し、器によそって完成

お雑煮

鏡餅をお雑煮にして食べるのも定番です。お雑煮は野菜やタンパク質も一緒に取れるため、栄養満点でおすすめです。

材料(2人分)

- 餅:2個

- 鶏もも肉:50g

- 大根:3cm

- にんじん:3cm

- ほうれん草:2株

- だし汁:500mL

- 醤油:大さじ1

- 塩:少々

作り方

- 具材の準備

鶏もも肉は一口大に、大根とにんじんは薄いいちょう切りにする。ほうれん草はゆでて、水気を絞り3cm幅に切る - 具材を煮る

鍋にだし汁と大根、にんじん、鶏肉を入れ、中火で加熱し、野菜が柔らかくなるまで煮る - 味付け

醤油と塩で味を調える - 盛り付け

器に焼いた餅を入れ、3の汁と具材を盛り付け、最後にほうれん草を添えて完成

かき餅・あられ

乾燥して固くなった鏡餅は、小さく割って揚げるかき餅やあられにするのがおすすめです。調理後も保存がきくため、餅が余ってしまうお正月にぴったりの食べ方です。

材料(2人分)

- 餅:200g

- 油:適量

- 塩:少々

作り方

- 餅を割る

餅を小さく(約1cm角)割る - 乾燥

天日干しで数日、完全に乾燥させる(乾燥が不十分だと弾けません) - 揚げる

鍋に揚げ油を170℃程度に熱し、乾燥させた餅を入れる - 油を切る

餅が膨らんで浮き上がってきたら、すぐに取り出して油を切る - 味付け

熱いうちに塩などを振りかけて味付けをする

まとめ

鏡餅は、年神様をお迎えし、一年の幸福と繁栄を願うための大切な縁起物とされています。神棚や清潔で家族が集まる賑やかな場所に、縁起が良いとされる12月28日から飾りはじめましょう。

鏡開きでは包丁を使わずにお餅を割り、おしるこやお雑煮などにして家族でいただき、無病息災を祈りましょう。この記事で解説した正しい知識と作法を参考に、気持ちの良いお正月を迎え、新年の福を招いてくださいね。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「東京電力 くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事

![[くらしTEPCOエアコンクリーニング(SP)]](/wp-content/uploads/2025/04/エアコンクリーニング_pickup_600×300_250926-_min.png)

![[電化でかしこくおトク!くらし応援キャンペーン(SP)]](/wp-content/uploads/2025/12/sidebar_denkiplan-cp.png)