お正月飾りはいつ処分する?タイミングや処分方法を徹底解説

そこでこの記事では、お正月飾りを処分するタイミングや方法をわかりやすく解説します。門松・しめ飾り・鏡餅・破魔矢(はまや)など、飾りの種類ごとに適切な片づけ時期や処分する際の注意点も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

お正月飾りを処分するタイミングは種類により異なる

お正月飾りをいつ片づけるかは、「飾りの種類」と「地域の風習」によって異なります。

以下は、代表的なお正月飾りである門松・しめ飾り・鏡餅・破魔矢それぞれの処分時期をまとめた一覧表です。ただし、松の内や鏡開きなどは地域によって日程が前後するため、ここで紹介するのはあくまで目安です。

| 飾りの種類 | 処分のタイミング |

|---|---|

| 門松・しめ飾り(しめ縄飾り) | 松の内が明けた後

|

| 鏡餅 | 鏡開きの日

|

| 破魔矢 | 翌年のお正月ごろ |

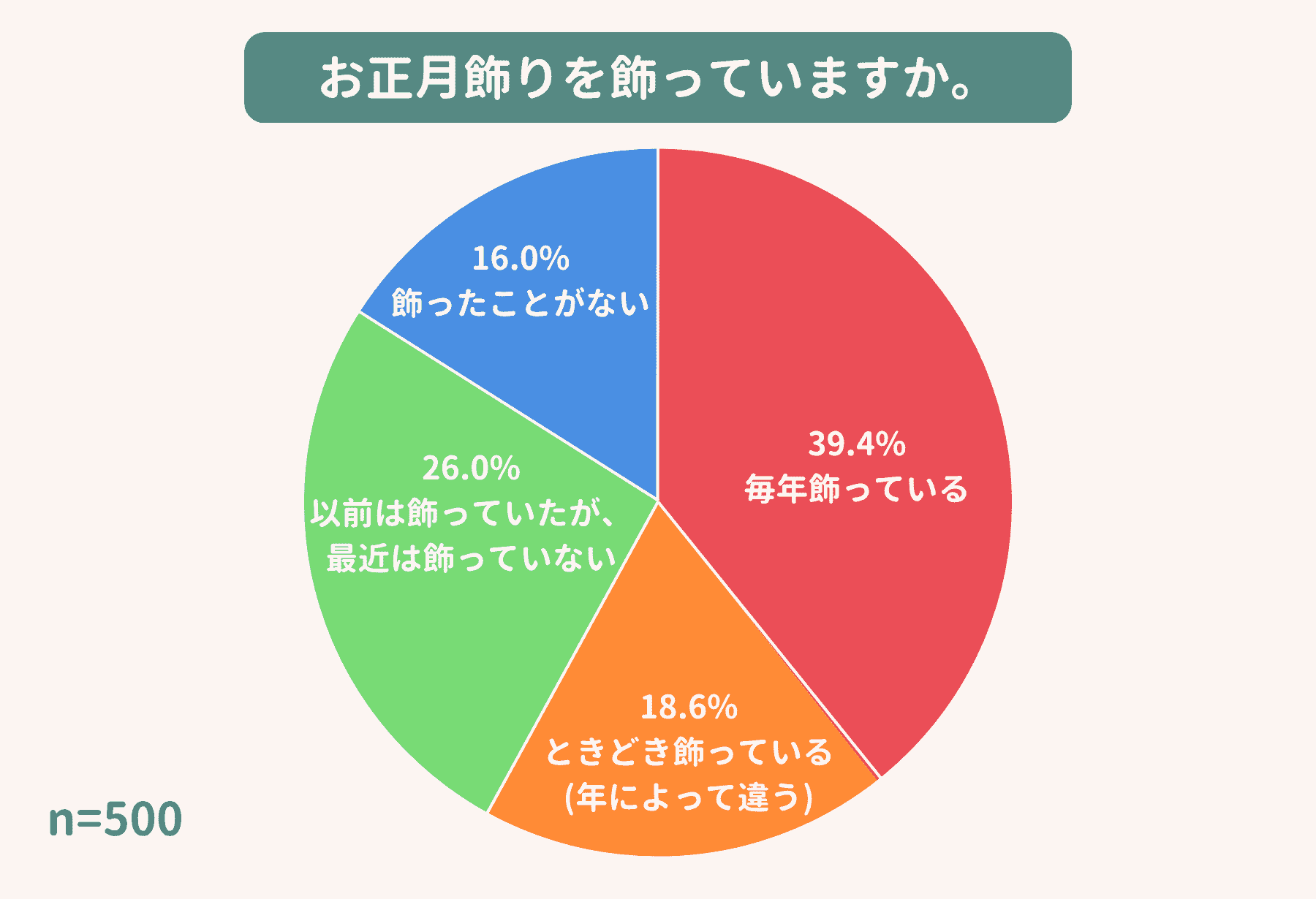

「くらひろ by TEPCO」が独自に行ったアンケート調査で「お正月飾りを飾っていますか」と質問したところ、お正月飾りを飾った経験のある人は全体の8割以上で、そのうちの約5割が毎年飾っていると回答しました。

- 調査主体:くらひろ by TEPCO(東京電力エナジーパートナー株式会社)

- 調査期間:2025年10月24日~10月25日

- 有効回答数:500

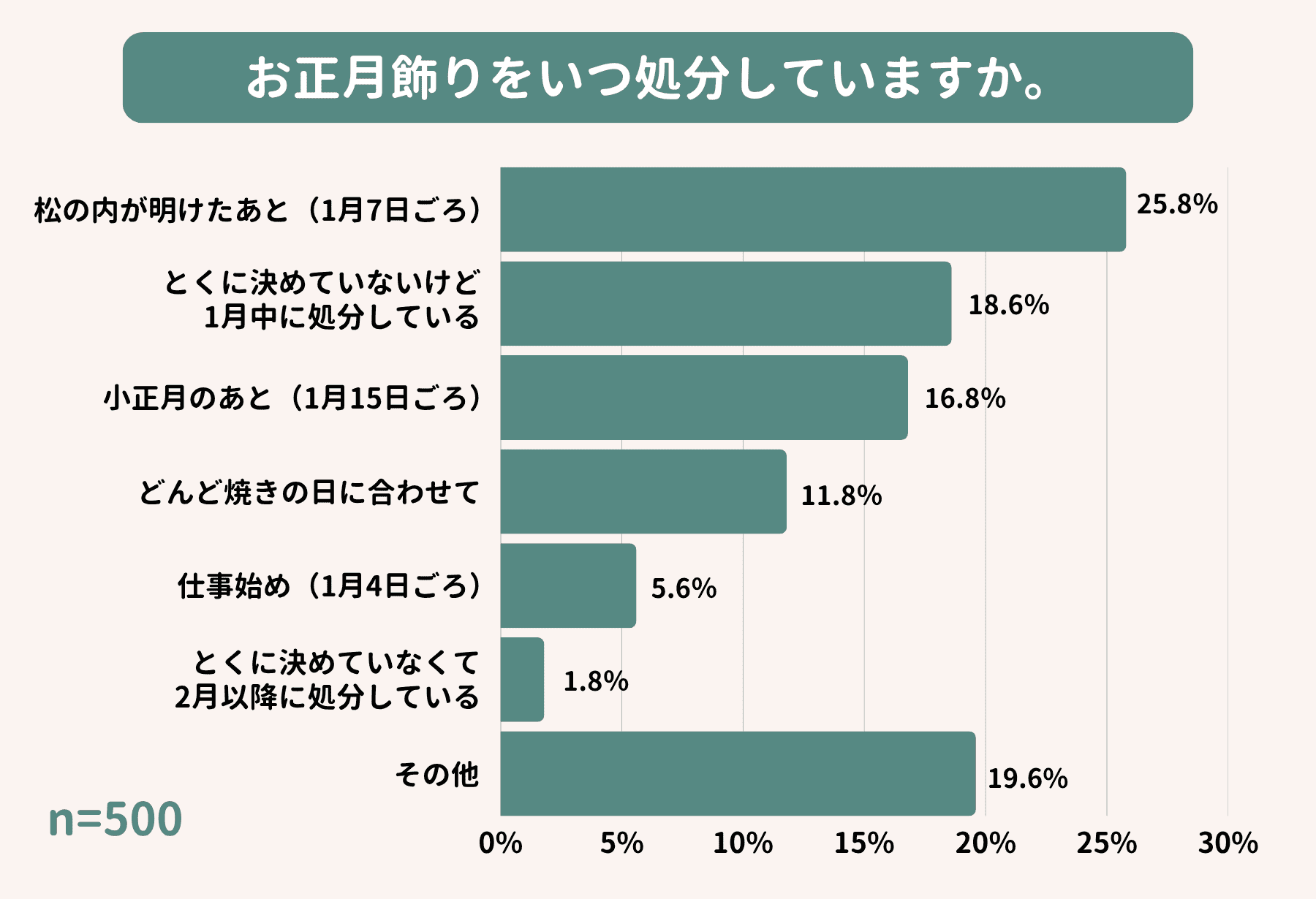

また、同アンケート調査で、「お正月飾りをいつ処分していますか」と質問したところ、「松の内が明けたあと(1月7日ごろ)」「小正月のあと(1月15日ごろ)」「どんど焼きの日に合わせて」と回答した方の合計は50%を超え、半数以上の方が正月行事に合わせてお正月飾りを処分していることが分かります。

以下では、お正月飾りの意味と処分のタイミングを詳しく解説します。

門松・しめ飾り:松の内後

門松やしめ飾り(しめ縄飾り)は、年神様を家に迎える目印として玄関などに飾るものです。そのため、松の内が明けた後に処分するのが基本です。

松の内とは、年神様が家庭や神社に滞在している期間を指し、その間は飾りを外さないのが習わしとされています。地域によって松の内の期間は異なり、東北・関東・九州では1月7日、関西では1月15日まで飾るのが一般的です。沖縄も1月7日や15日が多いものの、14日に片づけたり、二十日正月(1月20日)まで飾ったりする地域・家庭もあります。

鏡餅:鏡開きの日

鏡餅は、年神様にお供えするための神聖な供物です。鏡餅は鏡開きの日に餅を割って食べ、残った分やカビが生えたもの、鏡餅の飾りはその日以降に処分します。

鏡開きの「鏡」には円満・調和・平和を、「開き」には末広がりの意味があり、鏡開きは家族の幸せを願う縁起の良い行事です。一般的には1月11日が鏡開きの日とされていますが、これも地域差があります。

- 東北・関東・九州:1月11日

- 関西:1月15日または20日(二十日正月)

- 京都:1月4日

飾った鏡餅は、神様の力が宿った縁起物です。鏡開きの日にきちんとお供えを下げて、家族でいただくのが古くからの習わしです。

破魔矢(はまや):翌年のお正月前後

破魔矢は、魔除け・厄除けの力を持つお守りで、神社やお寺で授与されることが多いです。他のお正月飾りと異なり、正月が過ぎてもそのまま1年間飾っておくのが一般的です。

ただし、永続的に飾っておくものではなく、最長でも1年が目安です。翌年のお正月に新しい破魔矢を授かり、古いものは神社やお寺に返納します。

破魔矢の返納は、授かった神社・寺に返すのが望ましいですが、難しい場合は近隣の神社やお寺でも問題ありません。返納することで一年の厄を祓い、新しい年の無病息災を祈願するのが伝統的な流れです。

お正月飾りの処分方法

お正月飾りを片づける時期がわかったら、次はどのように処分するかを考えましょう。正しい処分方法を選ぶことで、年神様を丁寧にお見送りし、新しい一年を清々しく迎えられます。

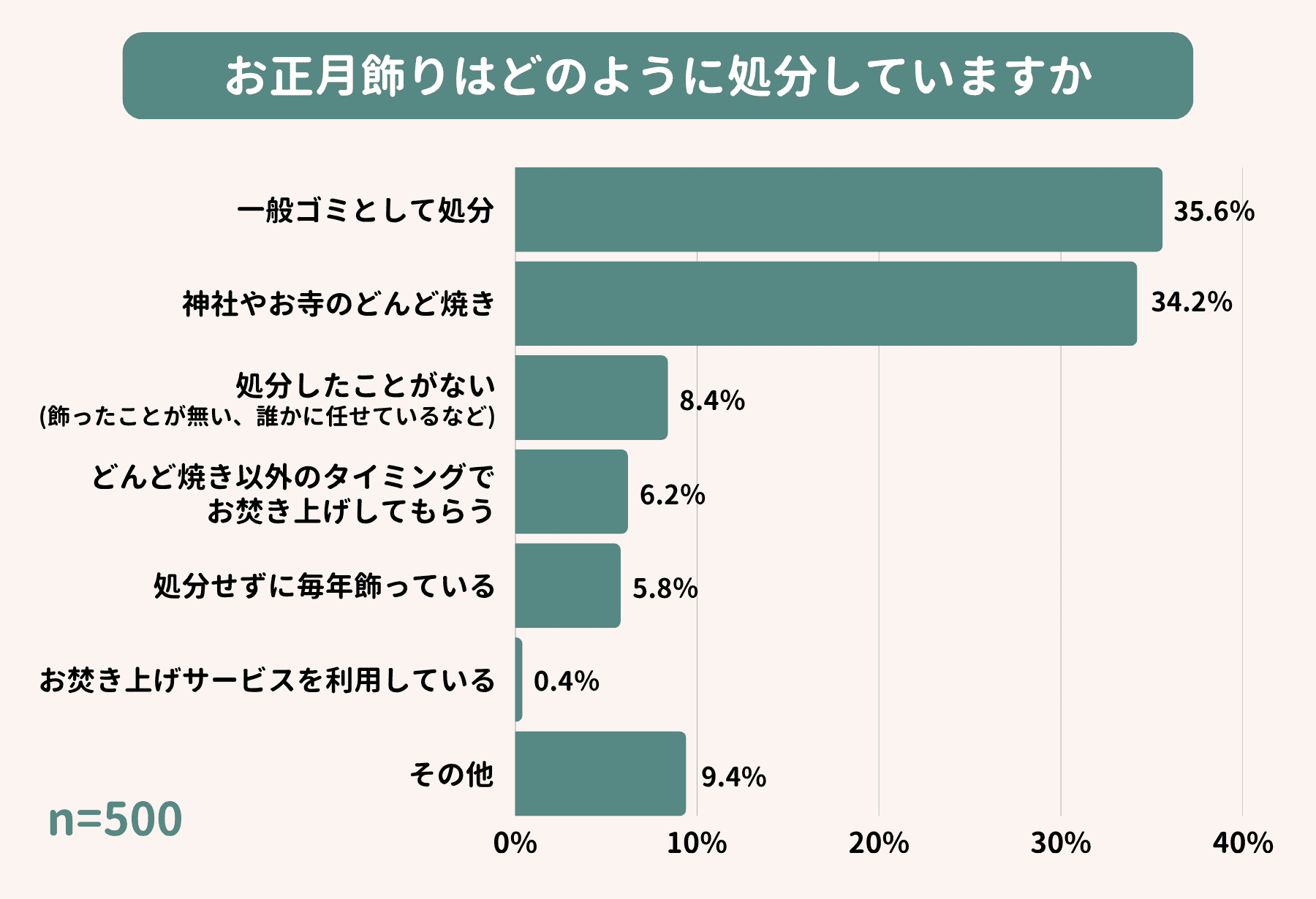

なお、「くらひろ by TEPCO」が独自に行ったアンケート調査で、「お正月飾りはどのように処分していますか」と質問したところ、「一般ゴミとして処分」が35.6%、「神社やお寺のどんど焼き」が34.2%と、ほぼ同率の結果になりました。

ただし、「どんど焼き以外のタイミングでお焚き上げしてもらう」と回答した人が6.2%おり、これを含めると神社やお寺でお焚き上げをしてもらう人が一番多い結果となりました。

- 調査主体:くらひろ by TEPCO(東京電力エナジーパートナー株式会社)

- 調査期間:2025年10月24日~10月25日

- 有効回答数:500

ここからはお正月飾りの主な処分方法について詳しく解説します。お住まいの地域の風習や自治体のルールに合わせて、最適な方法を選びましょう。

どんど焼き

最も一般的で縁起が良いとされている処分方法が「どんど焼き」です。神社や地域の広場で行われる火祭りの一種で、小正月(1月15日)ごろに開催されます。地域によって「どんと焼き」、「とんど焼き」、「左義長(さぎちょう)」、「さいと焼き」、「鬼火たき」など様々な呼び名があります。

どんど焼きでは、やぐらや小屋をわらや青竹で組み、門松・しめ飾り・破魔矢などの縁起物を一緒に燃やします。これは、神様を迎える役目を終えたお正月飾りを火の力で清める儀式であり、「家内安全」「無病息災」を祈願する大切な行事です。

実施場所は神社やお寺だけでなく、地域の公園や学校の校庭などで行われることも多く、自治体の掲示板や回覧板で日時が案内されることもあります。近所でどんど焼きが実施される場合は、それを利用して処分すると良いでしょう。

お焚き上げ

どんど焼きに行けない場合でも、神社やお寺でお焚き上げをしてもらえます。

多くの神社では、通年でお焚き上げを受け付けており、お正月に限らずいつでも納められるのが特徴です。どんど焼きを逃してしまったときは、近隣の神社やお寺でお焚き上げしてもらうと良いでしょう。地域の氏神様が祀られる神社にお正月飾りを返納すれば、その土地の神様へ感謝と敬意を込めて丁寧にお見送りできます。

ただし、神社によっては処分したいお正月飾りを「古札入れ」と呼ばれる小さな入れ物に納める形式の場合があります。古札入れは、古いお札やお守りを返納する場所であり、門松などの大型の飾りは入れられない場合があります。事前に、電話や公式サイトでお正月飾りの処分が可能か、確認するのが安心です。

一般ごみ

どんど焼きやお焚き上げが難しい場合は、一般ごみとして処分しても問題ありません。ただし、そのままゴミ袋に入れるのではなく、お清めをしてから捨てることが大切です。

お正月飾りには無病息災や家内安全の願いが込められています。そのため、感謝の気持ちを忘れず、以下の手順で処分しましょう。

- お正月飾りから燃えないものを外し、白い布や新聞紙の上に置く

- 塩や酒を軽く振って清める

- 広げた布や新聞紙で包む

- 他のごみと混ぜずに異なる袋に入れて捨てる

自治体によって「可燃ごみ」や「資源ごみ」の区分が異なるため、お住まいの地域のルールを事前に確認してください。自宅で処分する際も、「神様をお送りする」という気持ちを大切にしましょう。

お焚き上げサービス

最近は、お焚き上げサービスを利用して郵送で処分する方法も増えています。お焚き上げサービスとは、神社や専門業者が提供するもので、お札・お守り・人形・お正月飾りなどを清めて処分してくれる便利なサービスです。お正月飾りを箱に入れて送るだけでお焚き上げしてもらえるため、神社まで足を運ぶのが難しい方でも利用できます。

一方で、送料や手数料がかかることには注意が必要です。しかし、地域やサービスによっては送料がおトクになる場合もあるため、「お焚き上げ サービス」や「正月飾り 処分 郵送」などで検索してみてください。

お正月飾りに関するQ&A

お正月飾りの処分時期や方法について、いざ片づけようとすると迷うこともありますよね。

ここでは、よくある疑問をQ&A形式でまとめました。

どんど焼きの日を過ぎたらどうすれば良い?

どんど焼きの日を逃してしまった場合も、お焚き上げや一般ごみとして処分する方法があるので慌てなくて大丈夫です。

時間があれば、近隣の神社仏閣でお焚き上げを依頼したり、古札入れに納めたりすることで処分できます。難しい場合は、正しい手順で清めたうえで一般ごみに出すことも可能です。

どの処分方法でも、感謝を込めて丁寧にお見送りすることが大切です。

お正月飾りは同じものを使い続けても良い?

お正月飾りは、できれば毎年新しいものに取り替えるのが望ましいとされています。飾りが年神様をお迎えするための依り代(よりしろ)であり、古いものを使い回すのは神様に失礼とされるためです。

ただし、最近ではインテリア性を重視したおしゃれな飾りも増えています。これらは年神様の依り代というよりも「新年を祝う飾り」としての装飾的な意味が強いため、数年使いまわしても問題ありません。用途が「信仰」か「インテリア」かによって扱い方を変えると良いでしょう。

お正月飾りは出しっぱなしにしても良い?

お正月飾りには飾る期間が決まっており、出しっぱなしはマナー違反とされています。飾りごとに決まった期間で処分し、長く飾り続けるのは避けましょう。例外として、破魔矢は魔除けの意味を持つため一年中飾っても問題ありません。

まとめ

お正月飾りは、年神様をお迎えし家族の幸せを願うための大切な縁起物です。その処分時期や方法には違いがありますが、共通していえるのは「感謝の気持ちを込めて丁寧に片づける」ことです。

どんど焼きやお焚き上げが難しい場合でも、心を込めてお清めすれば一般ごみとして処分しても問題ありません。感謝しながら、お正月飾りを適切にお見送りして、新しい1年を清らかに迎えましょう。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「東京電力 くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事

![[くらしTEPCOエアコンクリーニング(SP)]](/wp-content/uploads/2025/04/エアコンクリーニング_pickup_600×300_250926-_min.png)

![[電化でかしこくおトク!くらし応援キャンペーン(SP)]](/wp-content/uploads/2025/12/sidebar_denkiplan-cp.png)