【令和8-9年】2026-2027年|男性の厄年一覧!やってはいけないことは?

そこで今回の記事では、2026-2027年の男性の厄年早見表に加え、厄年のおすすめの過ごし方などについて解説します。厄年にやってはいけないことや神社での厄払いの手順も紹介しますので、ぜひご覧ください。

厄年とは:災いに遭いやすいとされる年

男性の本厄は、数え年で25歳・42歳・61歳、女性の本厄は、数え年で19歳・33歳・37歳・61歳です。

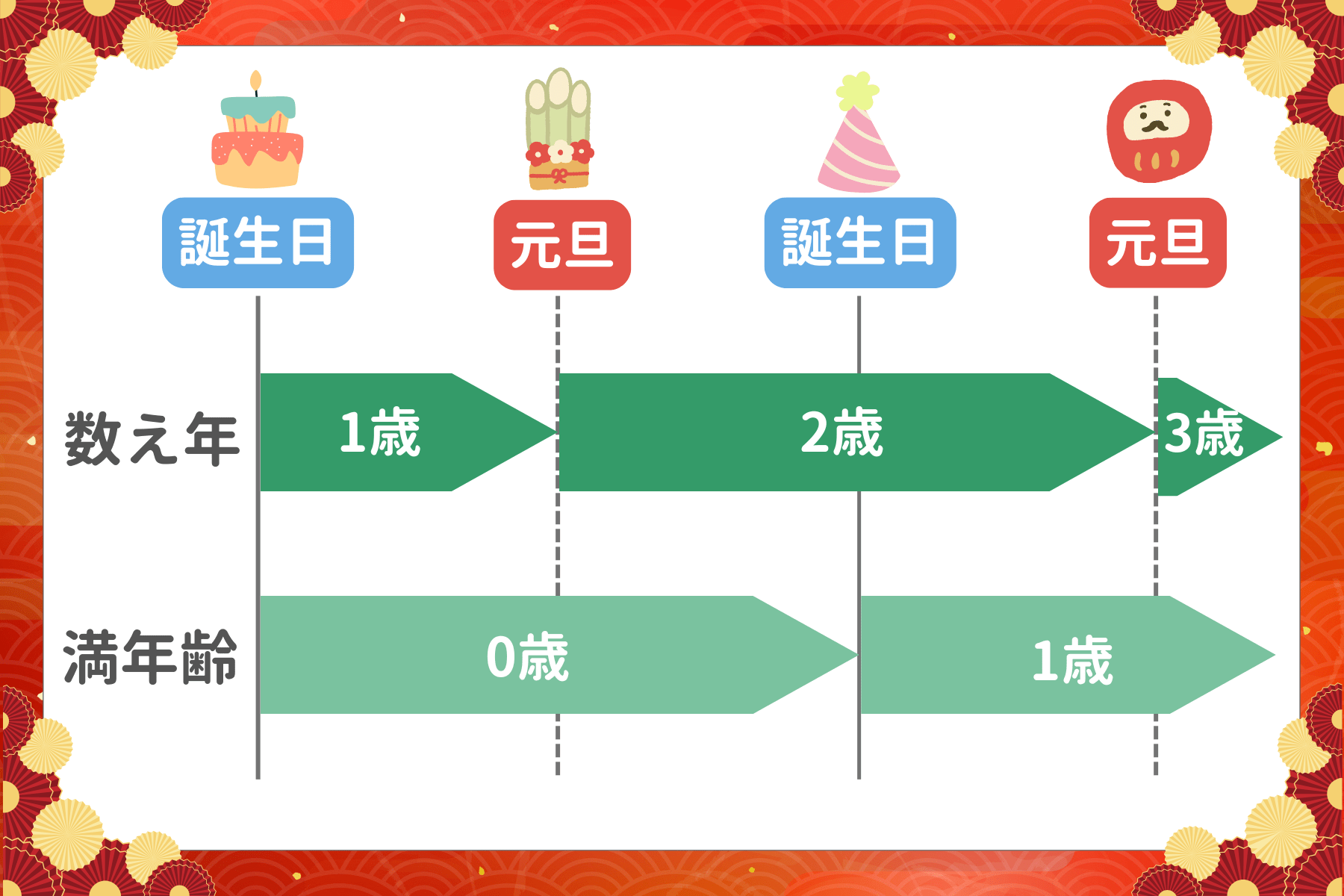

「数え年」とは、生まれた時を1歳として、毎年元旦に歳を重ねる数え方です。そのため、一般的に使われている満年齢とは数え方が異なります。

厄年のなかでも、男性の42歳と女性の33歳は「大厄(たいやく)」と呼ばれており、とくに注意が必要な年とされています。

ここからは、男女別に厄年に該当する年齢を一覧表で示します。

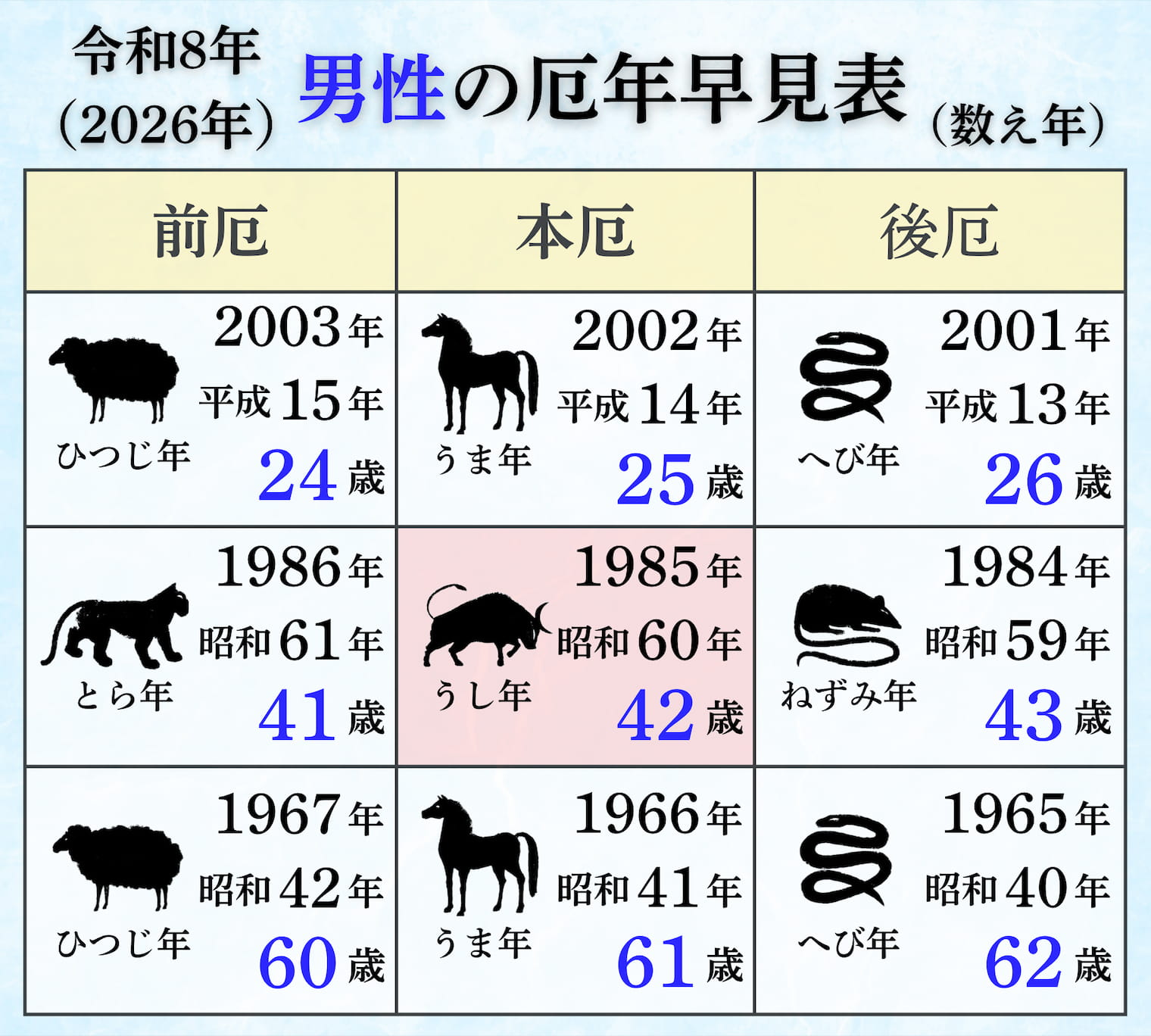

2026年(令和8年)男性の厄年表

- 前厄

-

- 24歳(2003年生まれ)

- 41歳(1986年生まれ)

- 60歳(1967年生まれ)

- 本厄

-

- 25歳(2002年生まれ)

- 42歳(1985年生まれ)※大厄※

- 61歳(1966年生まれ)

- 後厄

-

- 26歳(2001年生まれ)

- 43歳(1984年生まれ)

- 62歳(1965年生まれ)

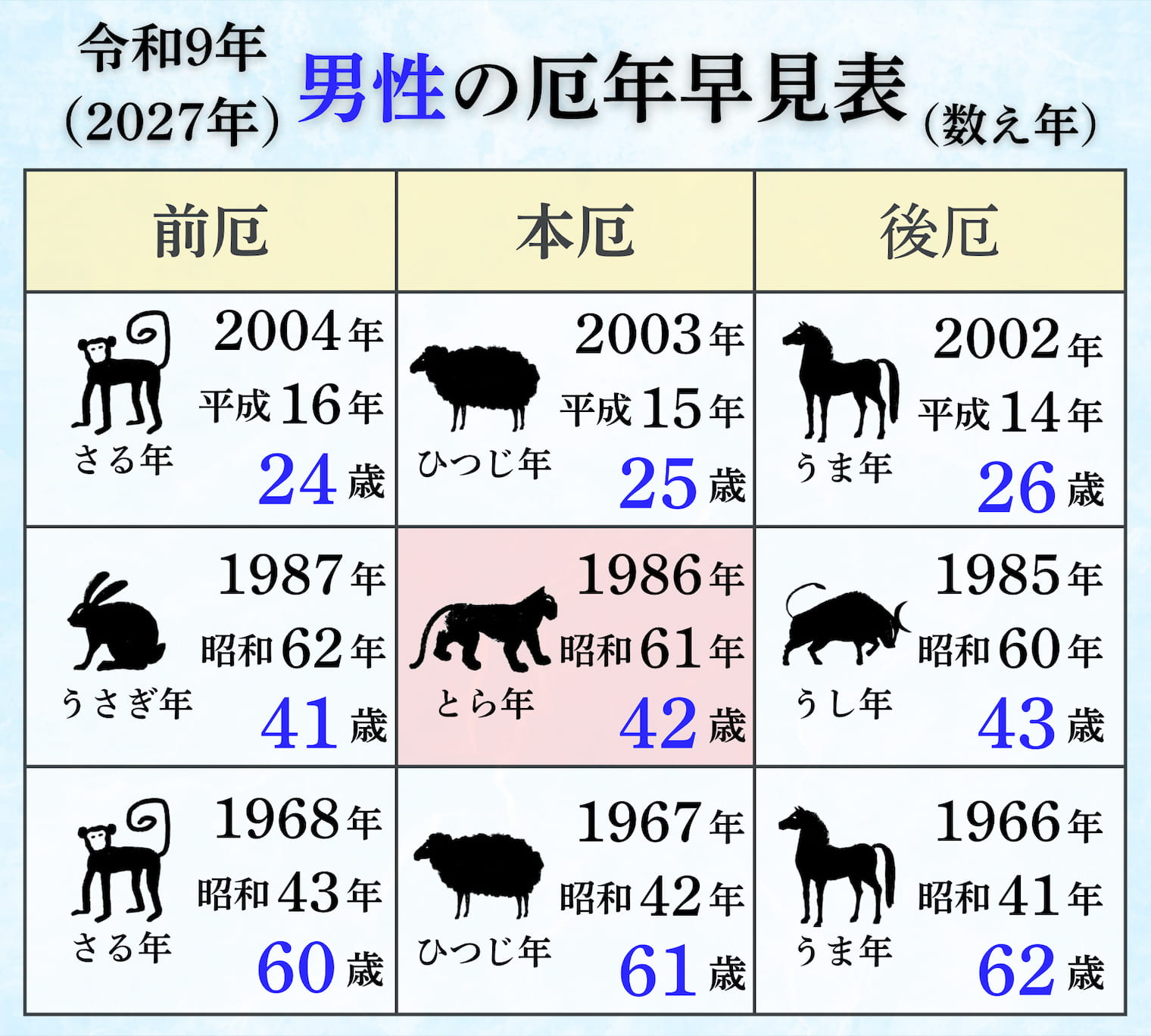

2027年(令和9年)男性の厄年表

- 前厄

-

- 24歳(2004年生まれ)

- 41歳(1987年生まれ)

- 60歳(1968年生まれ)

- 本厄

-

- 25歳(2003年生まれ)

- 42歳(1986年生まれ)※大厄※

- 61歳(1967年生まれ)

- 後厄

-

- 26歳(2002年生まれ)

- 43歳(1985年生まれ)

- 62歳(1966年生まれ)

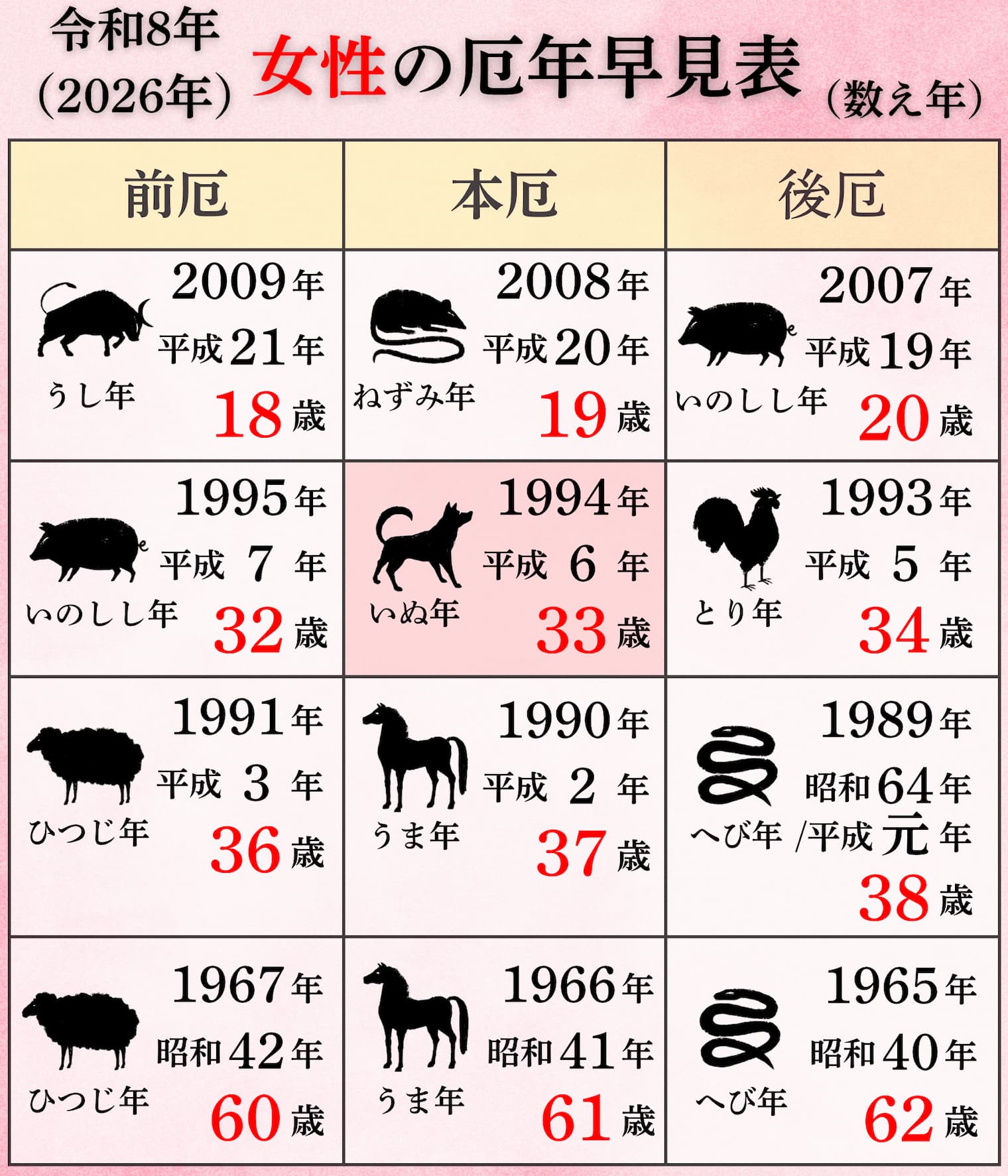

2026年(令和8年)女性の厄年表

- 前厄

-

- 18歳(2009年生まれ)

- 32歳(1995年生まれ)

- 36歳(1991年生まれ)

- 60歳(1967年生まれ)

- 本厄

-

- 19歳(2008年生まれ)

- 33歳(1994年生まれ)※大厄※

- 37歳(1990年生まれ)

- 61歳(1966年生まれ)

- 後厄

-

- 20歳(2007年生まれ)

- 34歳(1993年生まれ)

- 38歳(1989年生まれ)

- 62歳(1965年生まれ)

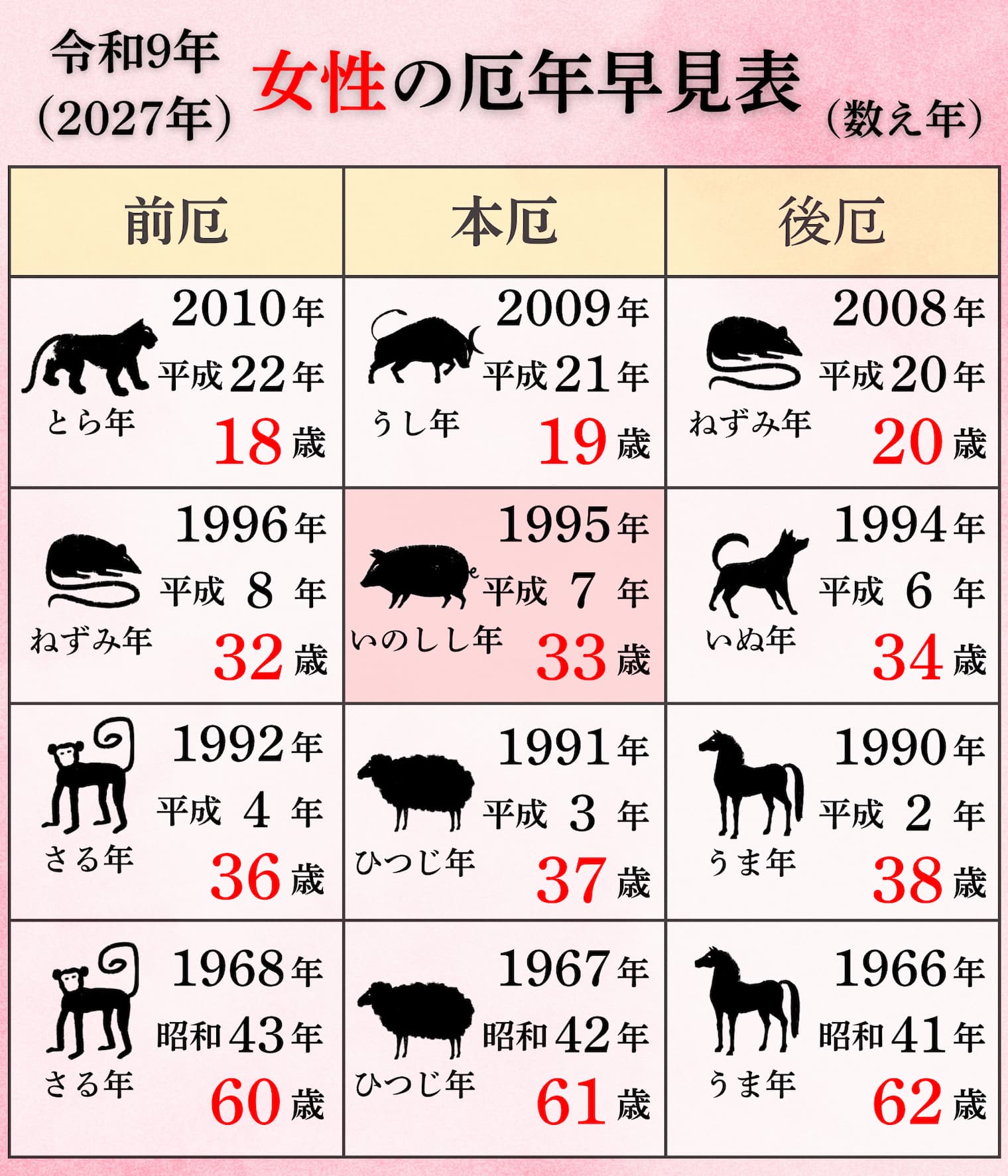

2027年(令和9年)女性の厄年表

- 前厄

-

- 18歳(2010年生まれ)

- 32歳(1996年生まれ)

- 36歳(1992年生まれ)

- 60歳(1968年生まれ)

- 本厄

-

- 19歳(2009年生まれ)

- 33歳(1995年生まれ)※大厄※

- 37歳(1991年生まれ)

- 61歳(1967年生まれ)

- 後厄

-

- 20歳(2008年生まれ)

- 34歳(1994年生まれ)

- 38歳(1990年生まれ)

- 62歳(1966年生まれ)

厄年とはどんな年?大厄とは?

そもそも厄年とはどんな年なのか、よく知らないという方も多いでしょう。ここでは、厄年の意味や大厄について解説します。

厄年とは災いに遭いやすいとされる年

厄年とは、災難や不幸が訪れやすいとされる年を指します。男性は「25歳」「42歳」「61歳」が本厄です。

厄年の風習がいつごろから始まったものか定かではありませんが、厄年の概念は、古代中国の陰陽道から影響を受け、平安時代に日本に伝わったといわれています。

厄年の考え方が庶民の間に広まったのは江戸時代です。当時の感覚では、25歳の男性は結婚や子を持つタイミングとして「おめでたい」年齢であると考えられていたと同時に、人生の転機や変化によって心身の不調が出やすい年齢とされていました。

現代での厄年の意味は、「大切な時期を注意深く過ごす」ためのものとなっており、古来の教えを背景に持っています。ただし、地域や寺社によっては厄年の概念や行事が異なることがあるため、住んでいる地域の厄年の概念や行事については近くの神社やお寺で確認しましょう。

男性の大厄は42歳

男性の大厄は数え年で42歳です。大厄とは、人生に3回ある本厄の中で、もっとも注意が必要な年のことです。42歳は語呂合わせで「死に」になるため、縁起が悪いとされています。

ただし、大厄だからといって注意しすぎる必要はありません。生活習慣を見直し、健康に気を付けて過ごすことが大切です。

また、「厄払い」や「厄落とし」をして厄を遠ざけるという考え方もあります。普段は手がつけられない場所の掃除をしたり、溜まっていた作業を終わらせたりすることも厄落としの一つとされています。

厄年にやってはいけないとされること

ここでは、厄年にやってはいけないとされることについて解説します。

新しいこと・大きな決断

昔から、厄年に新しいことを始めたり大きな決断をしたりすることは避けるべきとされてきました。厄年は心身のバランスを崩しやすい時期であり、思わぬトラブルが起こるリスクが高いためです。

ただし、厄年はあくまで言い伝えなので、気にしすぎる必要はありません。思いつきや勢いで決めるのではなく、一度立ち止まって慎重に検討することが大切という意味合いで捉えておきましょう。

ストレスをためること

厄年は体調の変化や体力の衰えを感じ始める年齢と重なる場合が多く、心身の不調に悩まされる方も少なくありません。ストレスをためると健康に影響を及ぼすので、なるべくストレスの少ない生活を意識することが必要です。

とくに睡眠や食生活、運動不足などは健康状態との関わりが深いです。厄年でなくても、不規則な生活をしていると病気や怪我のリスクを高めてしまうので、日頃から生活リズムを整えることが大切です。

すべてを厄年のせいにすること

すべてを厄年のせいにして新たな挑戦や決断を先送りにするのは、よくありません。厄年は、「何をやってもうまくいかない」「必ず悪いことが起こる」というわけではなく、あくまで人生の転換点の一つです。

厄年を気にしすぎるとさらなるストレスにつながる可能性もあるので、ネガティブに考えすぎないようにしましょう。よりよい人生を送るために必要なステップとして、積極的に挑戦する気概が大切です。

厄年におすすめの過ごし方5選

厄年を迎えた際には、どのように過ごすのが良いのでしょうか。ここからは、厄年におすすめの過ごし方をご紹介します。

神社やお寺で厄払い・厄除けを受ける

厄年の過ごし方で一般的なのは、神社やお寺で祈祷を受けることです。前厄から後厄までの3年間は、祈祷に行くことが推奨されています。

なお、神社で行う「厄払い」は、自身の中にある厄災をはらうために行います。一方、お寺で受ける「厄除け」は、厄災を寄せ付けないように祈祷する行為です。

身の回りで悩んでいることがあれば、神社で行う厄払いが適していますが、これから新しいことに取り組もうというタイミングであれば、お寺で受ける厄除けが適しています。

似た印象がありますが、目的が異なるので正しく認識しておきましょう。

厄落としをする

自分から困難や面倒なことを経験することで、それ以上の災厄が起こらないようにする考え・行為を「厄落とし」といいます。自ら災厄を受けにいくというよりは、「後回しにしていた面倒ごとを進んで行う」ことで効果を得られるともいわれています。

たとえば、自宅に溜まっていた不用品を整理したり、溜まっていた作業を終わらせたりすることも厄落としの一つです。

厄年を機に、今までできていなかったことにチャレンジすると良いでしょう。

お守りやお札を購入する

神社やお寺で販売されている厄除けのお守りは、身に着けていると厄年の不安が和らぐアイテムとされています。また、厄除けのお札は神棚や仏壇、目線より高い場所に祀りましょう。

そのほかにも、お守りの代わりになるような縁起物もおすすめです。たとえば、七福神を象徴する7色が使用されているネックレスやブレスレットなどがあります。

また、「長いものは長生きにつながる」という考えから、ベルトやマフラー、スカーフなども縁起物とされています。

健康に気を付ける

厄年は、災難が訪れる年として知られていますが、「健康を再確認するチャンス」と捉えることで、より有意義な1年を過ごせます。普段の食生活や運動習慣を見直し、健康の維持や改善のヒントを得ましょう。

また、この機会に健康診断を受けるのもおすすめです。普段から健康診断を受ける習慣がない方は、厄年をきっかけに受診を検討してみてはいかがでしょうか。早期にリスクを発見することで、自身の健康を守ることにつながります。

親しい人と交流する

三重県の一部地域では、「厄祝い」という風習があります。厄祝いとは、厄年を迎えた人が親戚や知人を集めておもてなしをしたり、厄祝いの品を配ったりする風習のことです。

厄祝いでおもてなしを受けたり、厄祝いの品を受け取ったりした人は、厄を少しずつ持ち帰り、厄年の人の厄を軽くすると考えられています。

親しい人と交流をすることで、厄年でも明るい気持ちで過ごせるようになるでしょう。

厄払いの方法・流れ・作法

次に、神社で行われる厄払いの方法や注意点、作法などについて解説します。

予約は基本的に必要なし

厄払いは、ほとんどの場合予約が要りません。当日の申し込みでも、その日のうちにお祓いを受けられます。

ただし、一部の規模の大きい神社の場合には婚礼や行事などで、社殿が使えないケースもあります。念のために、電話などで事前確認をしておくと安心です。

ラフな格好は避ける

厄払いの際のマナーや礼儀を守ることは、神々に敬意を示すことと同じくらい大切です。とくに、神社に足を運ぶ際の服装は大切な要素のひとつといえるでしょう。

厄払いを受けるときの服装は、礼服が基本です。男性の場合は、スーツにネクタイがふさわしいでしょう。

礼服を持っていない方や、何らかの理由で着用が難しい場合は、暗めの色合いの普段着を選んでください。ただし、カジュアル過ぎるジーンズや半ズボン、サンダル、スリッパなどは適していません。

神社によっては、靴を脱ぐところもあります。素足が失礼にあたる場合もあるので、靴下を忘れずに用意しておきましょう。

また、一部の格式高い神社では、特定の服装が指定されることもあります。事前に神社のホームページや案内を確認して、適切な服装を準備しましょう。

お祓い・祓詞の読み上げ中は軽く頭を下げる

お祓いが始まったら、神職からの指示に従って行動をします。何度かあるのが、「軽く頭を下げてください」といった指示です。

お祓いや祓詞の読み上げ中に声がけが行われますので、聞き逃さないようにしましょう。

玉串拝礼では二礼二拍手一礼

玉串はお米、お酒など同じく、神様へのお供え物であり、特別な意味を持つものです。神様からご神威・ご神徳を受けるために捧げられます。

厄除けの際にも玉串拝礼は行われますので、その際には二礼二拍手一礼をするようにしてください。

まとめ

男性の厄年は25歳・42歳・61歳で、2026年は「2002年生まれ」「1985年生まれ」「1966年生まれ」の方が該当します。厄年はあくまで人生の転機になるといわれている年齢のため、必要以上におそれることはありません。

厄年の方には、寺社での厄払いや厄除け、普段の生活の中で厄落としをすることがおすすめです。厄年をネガティブに捉えず、健康や日常生活を振り返る1年とできると良いですね。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「東京電力 くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事

![[くらしTEPCOエアコンクリーニング(SP)]](/wp-content/uploads/2025/04/エアコンクリーニング_pickup_600×300_250926-_min.png)

![[電化でかしこくおトク!くらし応援キャンペーン(SP)]](/wp-content/uploads/2025/12/sidebar_denkiplan-cp.png)