【2025年最新】一人暮らしの電気代の平均は6,756円!年齢・地域ごとの平均も

そこで本記事では、光熱費の中でも電気代に着目し、一人暮らしの電気料金の平均額を、年齢や地域、季節ごとに紹介します。電気代を安くする節約術も紹介しますので、少しでも節約をしたい方はぜひ参考にしてください。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「東京電力 くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

目次

一人暮らしの電気代の平均額は6,756円!

総務省が2025年に公表した「家計調査 家計収支編 単身世帯(2024)」[1]によると、2024年の1か月あたりの一人暮らしの電気代平均額は、6,756円でした。2020年~2024年の一人暮らしの電気代の平均額は以下のとおりです。

| 年 | 電気代 |

|---|---|

| 2020 | 5,791円 |

| 2021 | 5,482円 |

| 2022 | 6,808円 |

| 2023 | 6,726円 |

| 2024 | 6,756円 |

出典:総務省統計局/「家計調査 / 家計収支編 単身世帯 用途分類(総数)」[1]のデータより作成。

上の表を見ると、電気代の平均額は、2022年を境に大きく上昇していることが分かります。ここからは、年齢・地域・季節に分けて、一人暮らしの電気代を紹介します。

【年齢別】一人暮らしの電気代の平均額

年齢ごとの一人暮らしの電気代平均額は、以下のとおりです。

| 年齢 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|

| ~34歳 | 5,127円 | 4,787円 |

| 35~59歳 | 6,576円 | 6,606円 |

| 60歳~ | 7,431円 | 7,606円 |

出典:総務省統計局「家計調査 / 家計収支編 単身世帯/ 1世帯当たり1か月間の収入と支出 / 男女、年齢階級別」(2023年[2]・2024年[3])のデータより作成。

2023年・2024年ともに、年齢が上がるにつれて、電気代が高くなっていることが分かります。これは、一般的に年齢が上がると在宅時間が長くなり、冷暖房・照明・テレビなどの稼働時間が伸びる傾向があるためと考えられます。また、大型家電の使用が増えること、あるいは消費電力が大きい古い家電を使い続けていることも要因として考えられます。

また、若い方は学校や仕事で外出の機会が多く、自宅で電気を使う時間が短い傾向があるためといえそうです。

【地域別】一人暮らしの電気代の平均額

地域ごとの一人暮らしの電気代平均額は、以下のとおりです。

| 地域 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|

| 北海道 東北 |

8,103円 | 7,500円 |

| 関東 | 6,635円 | 6,566円 |

| 北陸 東海 |

7,252円 | 6,794円 |

| 近畿 | 6,052円 | 6,648円 |

| 中国 四国 |

7,394円 | 7,437円 |

| 九州 沖縄 |

5,513円 | 6,274円 |

出典:総務省統計局「家計調査 / 家計収支編 単身世帯/ 1世帯当たり1か月間の収入と支出 / 都市階級・地方別」(2023年[4]・2024年[5])のデータより作成。

北海道や東北は冬の寒さが厳しく、暖房費として電気代が高くなりやすい傾向にあります。

【四半期ごと】一人暮らしの電気代の平均額

四半期ごとに見る、一人暮らしの電気代の平均額は以下のとおりです。

| 期間 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|

| 1~3月 | 9,340円 | 7,150円 |

| 4~6月 | 5,486円 | 5,839円 |

| 7~9月 | 5,842円 | 6,771円 |

| 10~12月 | 5,833円 | 6,356円 |

出典:総務省統計局/「家計調査 / 家計収支編 単身世帯 用途分類(総数)」[6]のデータより作成。

1〜3月は冬の暖房費として、他の期間より電気代が高い傾向にあります。外気温との温度差の違いから、一般的に夏の冷房より冬の暖房にかかる電気代のほうが使用電力量は多くなります。エアコン以外にも電気ストーブや電気カーペットなど、冬には電気を使用する暖房器具が多く使用されます。

また、気温の低さから出かけにくくなり、在宅時間が長くなるのも冬に見られる傾向です。自宅にいる時間が長いほど電気を使ってしまうため、冬以外の季節よりも電気代が高くなってしまいます。

夏と冬の電気代が高くなる理由

一人暮らしの電気代が夏と冬に高くなる主な原因は、エアコンなどの冷暖房器具の使用時間が大幅に増えることです。電気代が高くなる原因は、以下のとおりです。

- 理由①:エアコンの消費電力

-

- 室内の温度と外の気温の差が大きいほど、エアコンはより多くの電力を使う。

- 温度の調整に電力が必要なため、電気代が上がる。

- 理由②:その他の季節家電の使用

-

- 冬は電気ストーブやホットカーペット、夏は扇風機やサーキュレーターなどの季節家電の使用が増え電気代が上がる。

- 理由③:季節性による消費電力の変動

-

- 夏は冷蔵庫に飲み物や食品などを多く詰め込んだり、頻繁に開け閉めをすることで庫内温度が上昇しやすく、温度を下げるために電力を消費する。

- 冬は衣類がかさばり洗濯回数が増えたり、乾燥機の使用回数が増えたりするため、通常より電力を消費する。

- 理由④:在宅時間の増加

-

- 夏や冬は、外出を控えて家で過ごす時間が増える。

- 冷暖房器具だけでなく、照明やテレビなどの家電の使用時間も長くなる。

電気代が上がる理由を知れば、対策も立てやすくなります。

電気代を安くする節約術5選

電気代を安くする節約術は以下の5つです。

自分の生活スタイルに合わせて、柔軟に取り入れてみましょう。

エアコンの使い方を見直す

環境省は、夏の室温を28℃、冬の室温を20℃にすることを推奨しています[7]。室温とは、室内の気温のことを指し、エアコンの設定温度のことではないので混同しないように注意しましょう。

また、エアコンの設定温度は1℃緩和するごとに、消費電力量が冷房時は約13%、暖房時は約10%削減される[7]といわれています。そのため、無理のない範囲で、エアコンの設定を弱めると節電につながります。

さらに、室温の調整にはサーキュレーターの使用もおすすめです。エアコンと併用すると部屋の空気が循環し、室温を一定に保ちやすくなります。また、2週間に1回のフィルター掃除も、エアコン本来の力を発揮しやすくなるため、電力消費を抑えられます。

電気代がかさみやすいエアコンを上手にやりくりして、電気代の節約を目指しましょう。

冷蔵庫の使い方を見直す

冷蔵庫の設定温度を「強」から「中」にするだけで、年間約1,910円の節約になる[8]といわれています。食材が少ないときや、気温が低い冬は「弱」でも十分な場合があるため、試してみると良いでしょう。

また、冷蔵室は7割程度、反対に冷凍室は隙間なく詰めることで保冷効果が高まります。冷蔵庫に負荷がかかりにくくなるため、電気代の節約が見込めます。

加えて、ドアを開けっ放しにしない、壁と冷蔵庫の間に隙間を設けるなども、節電効果が期待できます。冷蔵庫が余計なパワーを使わずに運転できる使い方が肝心です。

照明をLEDに変える

LED電球は、白熱電球や蛍光灯に比べて消費電力が約1/5〜1/10と少ないです。そのため、家庭の電球をLEDに変更するだけで、年間約86%の省エネになる[9]とされています。購入費用は高いですが、寿命が約40倍と長持ちするため、買い替え時の出費も抑えられます。

とくに、使用時間が長いリビングや自室の照明をLED電球に交換すると、節電効果が見込めます。自宅で滞在時間の長い場所が白熱電球や蛍光灯のときは、LED電球への交換を検討してみましょう。

待機電力を見直す

家庭の消費電力のうち、約5.1%が待機電力といわれています[10]。待機電力とは、電気製品を使ってはいないが、コンセントにプラグが差さっているために使用される電力のことを指します。ガス給湯器の操作パネル・テレビ・温水洗浄便座などは待機電力が大きいため、使用していないときは電源を消したり、コンセントを抜いたりすると節電効果があります。

ただし、頻繁なコンセントの抜き差しは、プラグの故障の原因になります。個別スイッチ付きのタップなどを利用して、コンセントを抜き差ししなくても電源をOFFにできると安心です。

契約している電気料金プランを見直す

電気代の節約のためには、電気料金プランを見直すことも重要です。普段の電力使用量を把握して、自分のライフスタイルに合ったプランを検討しましょう。例えば、昼間は家におらず夜間に電気を使用することが多い場合は、夜間の電気代が安くなるプランにすると電気代を抑えられる可能性があります。

また、電気とガスをセットで契約すると、電気代がおトクになるプランなどもあるため、自分に合った最適なプランをチェックしてみてください。

【Q&A】一人暮らしの電気代に関するよくある質問

ここからは、一人暮らしの電気代に関するよくある質問に回答していきます。意外と知らない電気代の疑問を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

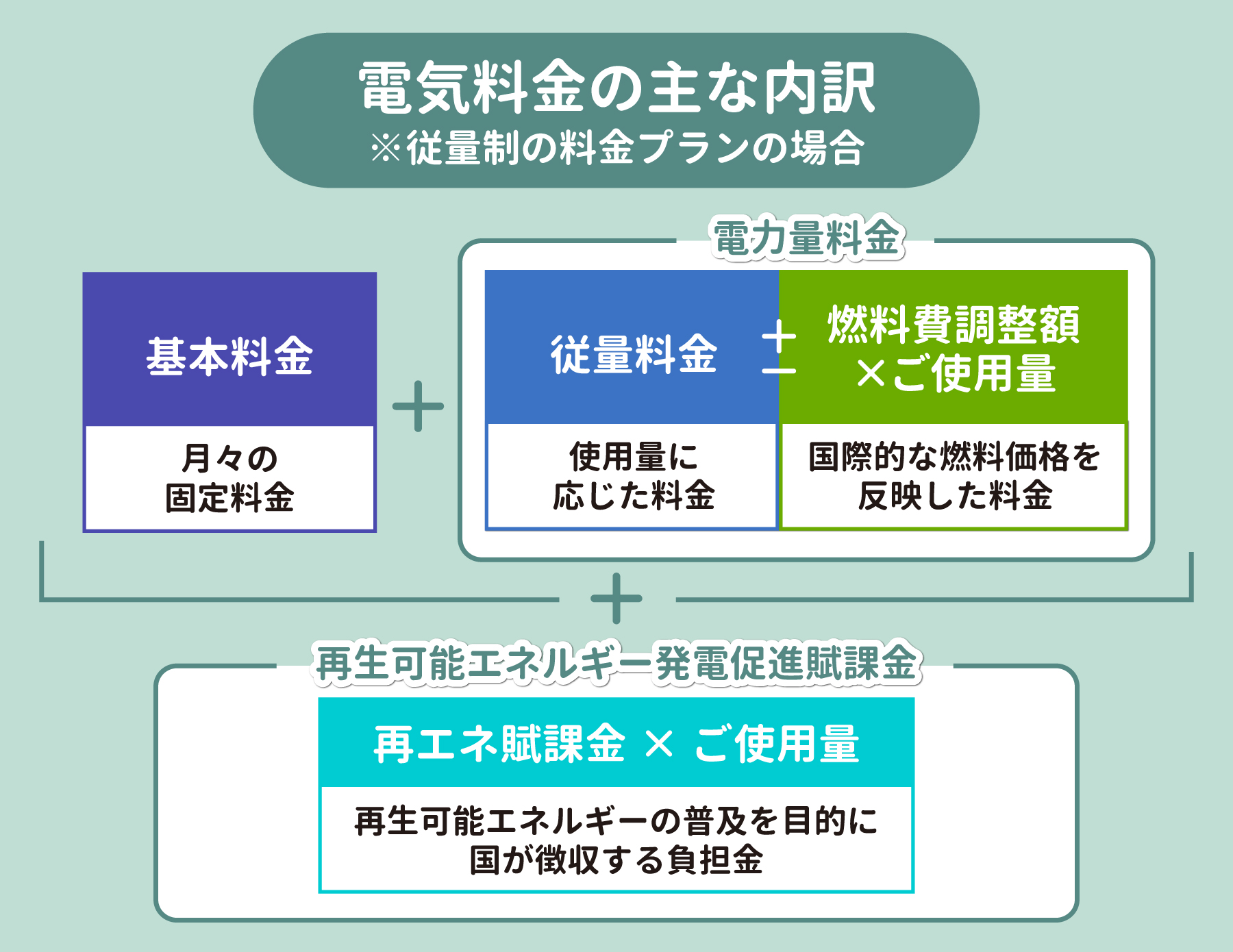

電気料金はどうやって決まる?

電気料金は、主に以下の4つの要素で構成されています。

- 基本料金(固定費)

- 契約しているアンペア数(A)によって決まる、毎月固定で発生する料金

- 電力量料金(変動費)

- 実際に使用した電力量(kWh:キロワットアワー)に応じてかかる料金

- 燃料費調整額

- 原油やLNG(液化天然ガス)などの燃料価格の変動を電気料金に反映させるための料金

- 再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)

- 再生可能エネルギーの普及を目的とした国の制度

電気料金が決まる仕組みを知って、節約につなげていきましょう。

家電を買い替えるなら、どの家電を優先するのが良い?

家電を買い替える際、どの家電を優先して買い替えるかの順位付けは、使用頻度と消費電力を基準に考えます。例えば、エアコンは家庭の電気代の約1/4~1/3を占めることが多く、消費電力が大きい家電の一つです。最新のエアコンは省エネ性能が格段に向上しており、長期的に考えれば買い替えによって電気代を削減できる可能性があります。

さらに、24時間365日稼働している冷蔵庫も、買い替えによる節電効果が見込める家電です。最新モデルの冷蔵庫は、古い冷蔵庫と比べて消費電力量が少ないため、エアコンと同様に買い替えによる節電効果が高いでしょう。

まとめ

2024年の一人暮らしの電気代の平均額は6,756円です。夏と冬はエアコンを中心に冷暖房機器をよく使う季節のため、他の季節と比較して電気料金が上昇する傾向にあります。

エアコンの使い方の見直しや各家電の待機電力のカット、電気契約プランの見直しによって、電気代は節約できる可能性があります。エアコンの設定温度などは健康に関わるため無理はできないものの、待機電力のカットなどは今日からでも始められる節約術です。できることから気軽に取り入れて、電気代を少しでも抑えていきましょう。

- 総務省統計局:

家計調査 / 家計収支編 単身世帯 用途分類(総数) - 総務省統計局:

家計調査 / 家計収支編 単身世帯/ 1世帯当たり1か月間の収入と支出 / 男女、年齢階級別[2023年調査、2024年2月6日公開] - 総務省統計局:

家計調査 / 家計収支編 単身世帯/ 1世帯当たり1か月間の収入と支出 / 男女、年齢階級別[2024年調査、2025年2月7日公開] - 総務省統計局:

家計調査 / 家計収支編 単身世帯/ 1世帯当たり1か月間の収入と支出 / 都市階級・地方別[2023年調査、2024年2月6日公開] - 総務省統計局:

家計調査 / 家計収支編 単身世帯/ 1世帯当たり1か月間の収入と支出 / 都市階級・地方別[2024年調査、2025年2月7日公開] - 総務省統計局:

家計調査 / 家計収支編 単身世帯 用途分類(総数) - 環境省:

エアコンの使い方について - 経済産業省:

無理のない省エネ節約 - 環境省:

LED照明への買換え効果 - 関東電気保安協会:

待機時消費電力とは

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事

![[くらしTEPCOエアコンクリーニング(SP)]](/wp-content/uploads/2025/04/エアコンクリーニング_pickup_600×300_250926-_min.png)

![[電化でかしこくおトク!くらし応援キャンペーン(SP)]](/wp-content/uploads/2025/12/sidebar_denkiplan-cp.png)