【一覧あり】うるう年(閏年)とは?次はいつ?誕生日の扱いや条件を解説

うるう年は「4年に1度訪れる年」として知られていますが、実は例外があることはあまり知られていません。また、うるう年がなぜ必要なのか疑問に感じる方も多いはずです。

そこで今回は、うるう年が必要な理由や、うるう年になる条件の判別・計算方法について解説します。また、過去・将来のうるう年一覧や、2月29日が誕生日の人がいつ歳をとるのかというルール、「うるう秒」に関する内容まで解説しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

うるう年とは?定義と必要な理由を解説

うるう年とは1年が366日ある年で、2月に「うるう日(2月29日)」が追加される年のことを指します。前回のうるう年は2024年で、次は2028年が該当します。

うるう年の漢字表記は「閏年」で、中国から伝わった「閏」という漢字が使用されています。「うるう月」には王様が門から出られず、政務を行わないという古代中国の習わしが由来です。

なお、うるう年のない1年のことを「平年」といいます。平年よりも日数が1日多い年がうるう年です。

必要な理由:公転周期と暦のズレを修正するため

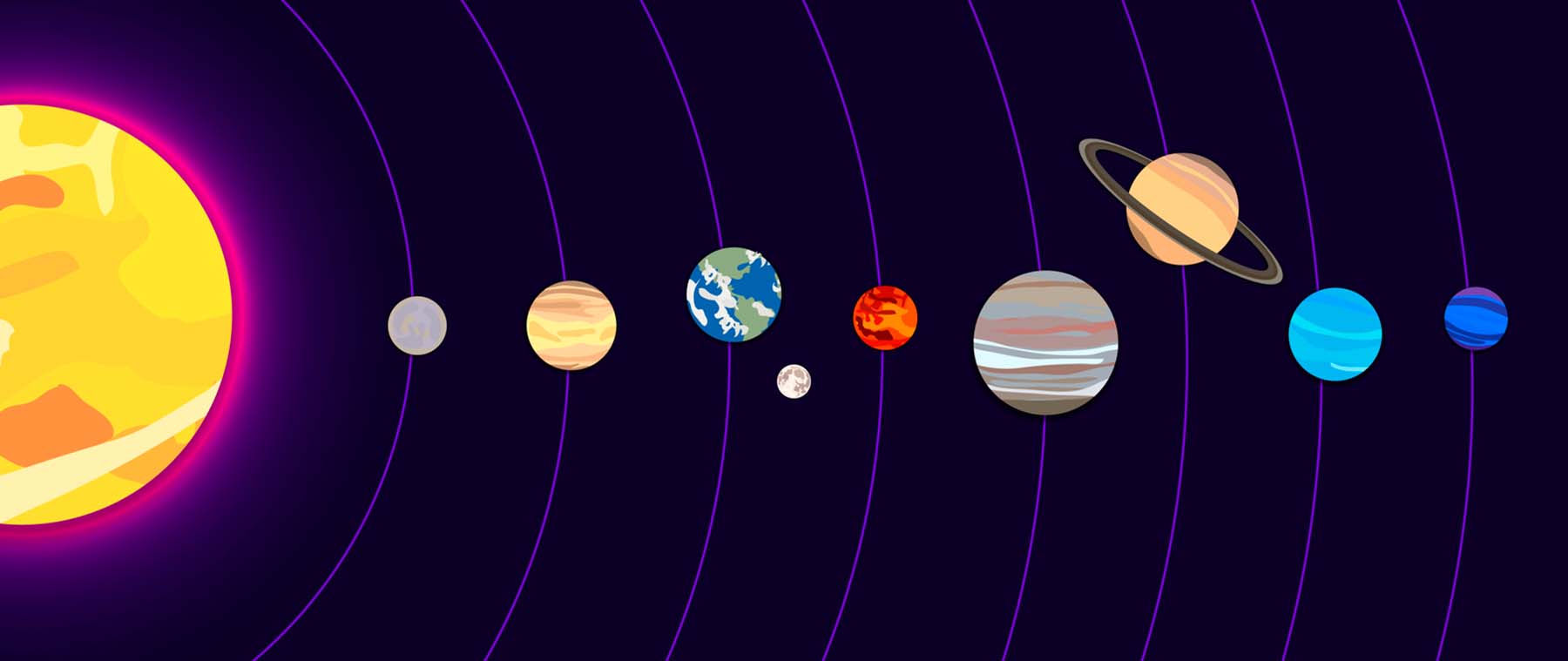

うるう年は、地球が太陽の周りを1周する「公転周期」と暦のズレを修正するために設けられています。

現在の「暦」である「グレゴリオ暦」という太陽暦では、1年を地球が太陽の周りを1周する公転周期に基づき定めています。地球の公転周期は“約365日”で、この数字をもとに、暦の上では1年を“365日”として います。

しかし、地球の正確な公転周期は“ちょうど365日”ではなく、それよりも約1/4日長い“約365.24219日”です。時間に置き換えると、公転周期と暦には毎年およそ6時間のズレが生じています。

そこで、そのズレを修正するために設定されているのがうるう年です。4年に1度の年をうるう年に設定し、2月を29日間にすることで、公転周期と暦のずれを修正しているのです。

うるう年になる条件は?:判別ルール・計算方法

原則として、西暦が4で割り切れる年がうるう年になります。

ただし、うるう年にはいくつかの例外があることも把握しておかなければなりません。ここでは、うるう年になる条件の判別ルールや例外とあわせて、21世紀のうるう年をまとめています。

【原則】うるう年は4で割り切れる年:次は2028年

多くの方が認識している「うるう年は4年に1度訪れる」というイメージのとおり、原則として西暦が4で割り切れる年はうるう年となります。

次のうるう年は2028年です。また、直近最後のうるう年は2024年で、その前は2020年、2016年でした。基本的には、夏季オリンピックの開催される年が、うるう年に重なると覚えておくと良いでしょう。

【例外】100で割り切れるとうるう年にならない/400で割り切れるとうるう年

西暦が4で割り切れる年でも、100で割り切れる年は例外的にうるう年になりません。ただし、100でも400でも割り切れる年は、うるう年になります。これは、ちょうど4年に1度をうるう年にしていると、地球の公転周期と暦の間にズレが生じていくためです。

先述のように、うるう年は公転周期と暦のズレを修正するために設けられています。地球の公転周期は約365.24219日ですので、公転周期と暦には毎年約6時間(約0.25日)のズレが生じます。ただ、そのズレはちょうど0.25日ではなく、それよりもわずかに短い約0.24219日です。

つまり、ちょうど4年に1度をうるう年にしていると、その4年間の暦上の時間は地球の4回分の公転周期よりもほんの少しだけ長くなってしまいます。このズレはわずかですが、数十年、数百年と積み重なっていくと、次第に大きなズレになってしまいます。

これを修正するため、うるう年には以下の例外ルールが存在します。

- 西暦が100で割り切れる年はうるう年にならない

- 西暦が100で割り切れる年であっても、400でも割り切れる年はうるう年になる

例えば、1900年や2100年は、4で割り切れる年ですが100でも割り切れるため、うるう年にはなりません。一方で、2000年や2400年は、100で割り切れる年ですが400でも割り切れるため、うるう年になります。

これらの例外ルールによって、暦上の時間と地球の公転周期に生じているわずかなズレを調整しているのです。

【一覧】21世紀のうるう年の早見表

うるう年の原則や例外ルールを踏まえたうえで、21世紀のうるう年を一覧にしています。一覧に示すとおり、直近最後のうるう年は2024年で、次のうるう年は2028年です。

うるう年の一覧

- 2004年

- 2008年

- 2012年

- 2016年

- 2020年

- 2024年

- 2028年

- 2032年

- 2036年

- 2040年

- 2044年

- 2048年

- 2052年

- 2056年

- 2060年

- 2064年

- 2068年

- 2072年

- 2076年

- 2080年

- 2084年

- 2088年

- 2092年

- 2096年

「4で割り切れる」という原則に従うと2100年はうるう年に当たりますが、2100年は100で割り切れて400で割り切れないため、例外ルールが適用されて、平年(うるう年ではない年)となります。

うるう年の2月29日が誕生日の人はいつ歳をとる?

うるう年の2月29日生まれの人も、当然のように毎年歳をとります。

暦上では4年に1度しか誕生日が来なくても、1年に1度歳をとる計算です。ここでは、うるう年の人が歳をとる仕組みについて、法律上の視点から解説します。

法律上は2月28日の24時

明治35年12月22日に施行された「年齢計算ニ関スル法律」[1]によると、年齢の計算は出生日を初日に換算するとされています。

つまり、誕生日から起算して次に迎える誕生日前日の24時に歳をとるということです。そのため、たとえ4年に1度しか訪れない2月29日生まれだとしても、2月28日の24時になった段階で歳を重ねることになります。

「生まれた日」とする2月29日は確かに4年に1度ですが、平年生まれ同様に誕生日は毎年訪れるということです。

うるう秒とは?

うるう年と関連する言葉に「うるう秒」があります。ここでは、うるう秒の概要や今後について詳しく解説します。

うるう秒とは:地球の自転速度の変化に時間を合わせるためのもの

日本時間では数年に一度、9時00分00秒の前に、8時59分60秒がカウントされます。1分は60秒であるため、59秒の次は00秒となるのが通常ですが、数年に一度59秒の次に60秒がカウントされます。これが「うるう秒」です。

もともと、1日の長さは地球の自転周期に基づいて決められていました。しかし、技術の進歩により「原子時計」が登場したことで、非常に正確な時間測定が可能になり、地球の自転周期にはムラがあることが分かってきました。

その結果、地球の自転周期を基準とする時間と原子時計を基準とする時間のあいだに、わずかな差が生じるという問題が浮上しました。これを調整するため、原子時計を基準とする時間に追加されるのが「うるう秒」です。

うるう秒はうるう年とは異なり、規則的に訪れるわけではありません。地球の自転周期を測定し、原子時計を基準とする時間とのあいだに差が生じたときに設定されます。

直近のうるう秒は、2017年の1月1日でした。それ以前では、2015年の7月1日、2012年の7月1日にうるう秒がありました。あくまで「地球の自転周期によるズレ」を修正するタイミングで設定されるものとして、認識しておきましょう。

うるう秒は2035年までに廃止予定

国際度量衡総会(CGPM)によると、地球の自転速度に応じて設定されるうるう秒は、2035年までに廃止されるとされています。うるう秒の廃止には、近年のデジタル化が背景にあります。

近年は通信システムや衛星ナビゲーションなど、人間社会への影響度が大きいデジタルインフラが多くあります。しかし、不規則なタイミングでうるう秒が追加されると、その影響でシステム障害が発生するおそれがあり、社会に甚大な混乱をもたらす可能性が否定できません。

これを防ぐため、2035年までにうるう秒を廃止する方針が決まりました。それ以降、2035年から2135年の間はうるう秒を挿入しないことなどが検討されています。

まとめ

うるう年とは、1年が366日あり、2月29日が存在する年のことです。これは、現在の暦であるグレゴリオ暦と、地球の公転周期のズレを修正するために必要なルールで、原則としては、4年に1度訪れます。

しかし、うるう年の周期には例外があり、西暦が100で割り切れる年はうるう年になりません。ただし、100で割り切れ、かつ400でも割り切れる年はうるう年になります。

少し不思議な感覚を抱かせてくれるうるう年。次のうるう年は2028年です。平年よりも1日長い貴重な日を楽しんでみてはいかがでしょうか。

- e-Gov法令検索:

明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「東京電力 くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事

![[くらしTEPCOエアコンクリーニング(SP)]](/wp-content/uploads/2025/04/エアコンクリーニング_pickup_600×300_250926-_min.png)

![[電化でかしこくおトク!くらし応援キャンペーン(SP)]](/wp-content/uploads/2025/12/sidebar_denkiplan-cp.png)