医師監修:冷え性の危険度をチェック項目で確認しよう!改善策も解説

あわせて、冷え性の原因と対策についても解説しています。冷え性にお悩みの方や、不安をお持ちの方はぜひ参考にしてください。

監修者

- 井上 信明(いのうえ のぶあき)

- 医師/公衆衛生学修士(MPH)

日本の医学部を卒業後、アメリカとオーストラリアで医師として7年半勤務。

目次 [CLOSE]

「冷え性チェックリスト」で冷え性度を確認

まずは、自身が冷え性かどうかと、その度合いを確認しましょう。以下の「冷え性チェックリスト」で、ご自身に当てはまると思う項目にチェックを入れてみてください。

冷え性チェックリスト(全21項目)

当てはまる項目が多いほど、冷え性度は高い可能性があります。

冷え性には4つのタイプがある

冷え性には主に4つのタイプがあり、それぞれに原因や症状が異なります。

四肢末端型:手足に冷えを感じる

指先や足先が冷たくなるタイプの冷え性です。原因は栄養不足や運動不足といった生活習慣によるものです。体内の熱量が不足することで、熱量を産生するために交感神経が過剰に働いてしまいます。

すると、体内の熱を逃がさないため、四肢末端の血管が収縮し、その結果手の先や足の先が極端に冷えてしまいます。傾向として、若い女性に多く見られる症状です。

全身型:体全体に冷えを感じる

先端や内側だけでなく、体全体が冷えてしまうタイプです。基礎代謝が低めであり、常に低体温なのが特徴です。原因は体質のほか、ストレスや生活習慣などの影響で体力が低下したことが考えられます。

なお、甲状腺の機能が低下すると、同様に体全体の冷えを感じます。したがって、全身の冷えを覚えるときは、医療機関への受診を検討しましょう。

下半身型:下半身に冷えを感じる

腰から下の下半身に冷えを感じるタイプです。上半身は暑いのに、下半身が冷えており「冷えのぼせ」といった状態になることもあります。

第二の心臓とも呼ばれるふくらはぎや臀部の血行不良に起因しており、原因としては姿勢の悪さや長時間のデスクワークなどが考えられます。

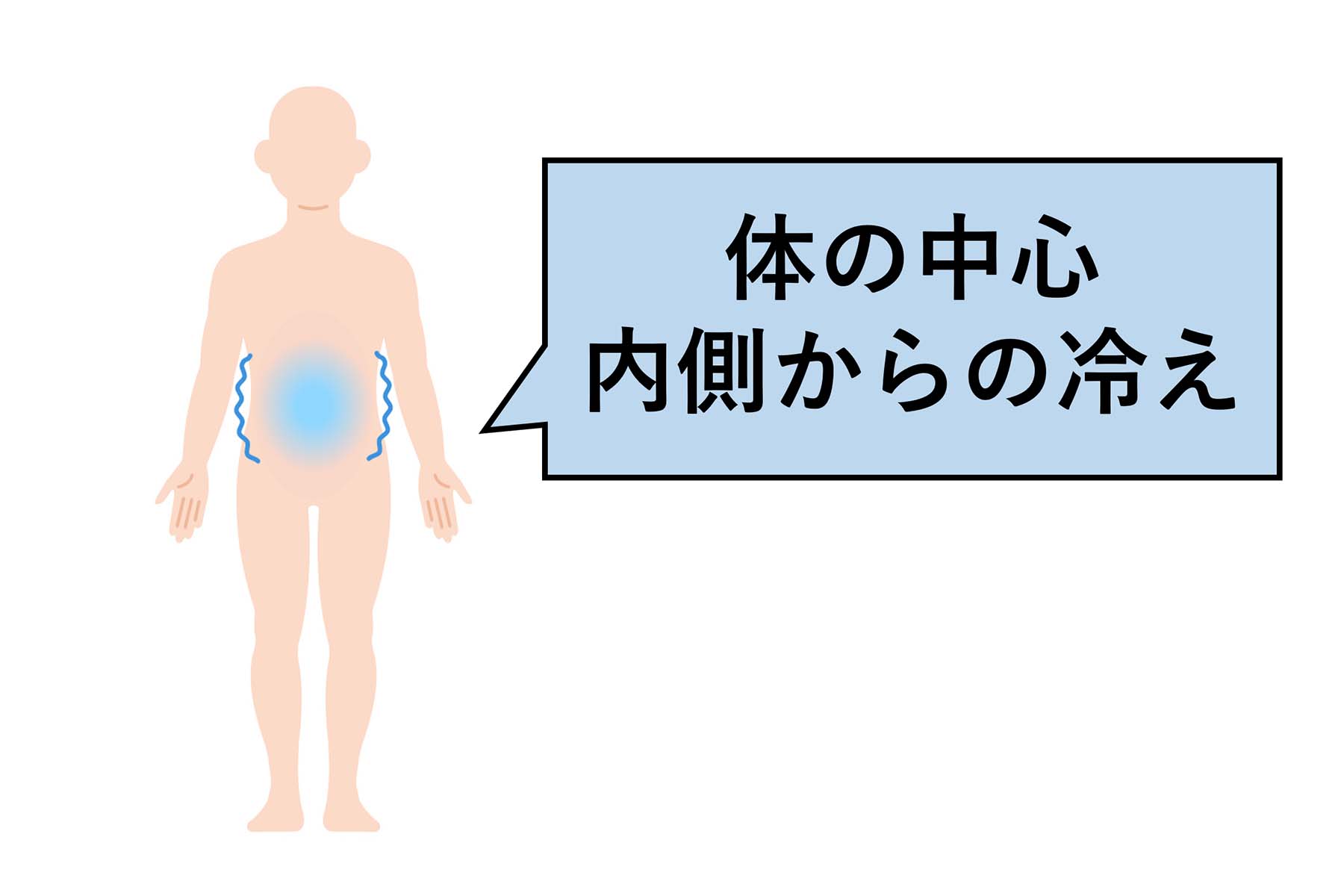

内蔵型:体の内部に冷えを感じる

体の表面は暑いのに、体内だけが冷えてしまうタイプです。

原因としては、副交感神経が優位になりすぎることです。副交感神経が優位になると、寒い環境にいても体表面の血流が減らず、その結果、体の中心部から熱の放散が続いてしまいます。

また、逆に内蔵への血流が減少することもあり、腸管の動きが落ちて、おなかの張りを感じることもあります。ただ手足が冷えるなど、分かりやすい症状が現れないため、自覚しにくいのも特徴です。

今日からできる冷え性改善策を紹介

冷え性は生活習慣や日々の食事などが原因になる傾向にあります。そこでここからは、日常生活のなかで取り組みやすい冷え性の改善策をご紹介します。

生活に運動を取り入れる

生活に運動を取り入れることは、冷え性の改善につながります。

手軽に始められるウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は、心肺機能の強化につながるため、末梢の血行を良くして体を温める効果があります。これらの運動はハードトレーニングである必要はなく、少し汗ばむ程度の運動で、十分な効果が得られるでしょう。

また、時間がない日には、就寝前のストレッチがおすすめです。とくに、肩甲骨周りを意識したストレッチは、自宅やオフィスでも簡単に行えます。寒さで縮こまった体を動かすことで筋力低下を防ぎ、さらにはストレス解消にもつながります。

バランスの良い食事を心がける

タンパク質を始めとした栄養素は、筋肉量の増加を助けてくれます。筋肉量の増加は基礎代謝の増加につながり、冷え性の改善になります。また、バランスが良く規則正しい食生活は、冷えに強い体作りに効果的です。

さらに、身体を温める食べ物や新陳代謝を促進する食べ物を意識的に摂取することもおすすめです。身体を内側から温めることで、冷え性の改善を助けてくれます。

例えば、体温維持に必要なミネラルを多く含む根菜類や生姜、代謝を良くして体を温める発酵食品などが代表的です。とくに寒い季節に積極的に摂ることで、身体の冷えを防いでくれます。また、新陳代謝を促進する食べ物も同様に重要で、これによりエネルギーの生成と熱の生成が促され、体温を適切に保つことができます。

一方で、生野菜や果物、コーヒー、お茶は体を冷やす原因となる可能性があるため注意が必要です。生野菜や果物には多くの水分が含まれるため、一時的に体が冷えてしまします。コーヒーやお茶の多量摂取は、カフェインが自律神経の乱れを起こし、体を冷やすと言われています。

入浴・半身浴で冷えを解消

時間をとってお湯にゆっくりと浸かることで体全体が温められ、血行が促進されます。とくに、ぬるめのお湯に下半身を長く浸ける「半身浴」は、より体が温まり、血行が促進されるのでおすすめです。その他、足湯も同様に冷え性改善に効果的で、とくに忙しい日には手軽に実施できる方法としておすすめです。

また、毎日の入浴を習慣化することで血行が促進され、ストレスも緩和される可能性があります。忙しいからといってシャワーで済ませることなく、できるだけ湯船に浸かる時間を確保することが、冷え性解消のためには重要です。

体内の水の代謝をよくする

冷え性の解消には、体内の水分代謝が重要です。水分代謝とは、摂取された水分が、体内を循環し、汗や尿として排泄されることを指します。

過剰な水分摂取は、体内に水分が貯留する原因となり、これが冷えを招く原因となります。水分は喉が渇いたときに適量摂取し、とくに冷えを感じる時期は常温、または温かい水を選びましょう。

また、血行が良くなる影響で水分代謝を向上させる生姜や、消化機能を高めて水分代謝を向上させる大豆などを摂取することも推奨されます。これらの食材を食事に取り入れることで、体内の水分代謝が改善され、冷え性の解消につながります。

その他、運動は血行を促進し、水分代謝を改善する効果があります。適度な運動を日常に取り入れることで、冷え性の改善が期待できます。

冷え性の原因を知って対策をしよう

前項で挙げた方法以外にも、冷え性を改善する方法はたくさんあります。ただし、いずれも原因を知った上で行うことが重要になります。以下で、冷え性の主な原因について解説します。

原因①筋肉量が少ない

筋力の低下は体に水を溜め込む「水滞」の原因となり、これがさらなる冷えを招くことが知られています。

とくに、ふくらはぎの筋肉は、余分な水分を押し出すポンプのような機能を持っており、適切に動かすことで水滞の予防と、冷え解消が期待できます。

原因②自律神経の乱れ

ストレス・疲労・不規則な生活リズム・睡眠不足などは自律神経を乱れさせ、体温調節機能を持つ自律神経に影響を与えます。

本来、自律神経は暑い時には血管を拡張し、寒い時には血管を収縮させて体温を適切に保ちます。しかし、自律神経が乱れた状態だと体温調節がうまく働かなくなり、血管の収縮が過剰になることで冷え性の原因となります。

また、自律神経の乱れは消化系にも影響を与えます。とくに腸の運動が低下することで消化不良や便秘、下痢を引き起こします。また基礎代謝の低下につながり、冷え性をさらに悪化させる可能性があります。

原因③生活習慣の乱れ

冷え性解消には規則正しい生活、良質な睡眠、バランスの良い食事が基本となります。これにより自律神経の働きが正常化し、体温調節機能が改善されるため、冷え性の改善につながります。

本来、人の体温は自律神経の調整により、「朝に低く維持」「昼に上昇」「夜に低下」します。しかし、不規則な生活が続くと、この体温調整が難しくなります。とくに、夜更かしや寝不足は自律神経のバランスを乱し、体温調節機能を低下させ、冷え性を引き起こします。

また、食生活も重要で、ファーストフードやインスタント食品の過剰摂取は栄養不足を招き、冷え性の症状を悪化させます。その他、タバコは血行を悪化させるため、禁煙や減煙を考えましょう。

まとめ

つらい冷え性の改善には、日々の生活習慣や食事の改善、適度な運動といった対策が必要です。

健康的な生活はストレスの緩和などにもつながり、冷え性の再発も防いでくれるでしょう。この機会に、ご自身の生活について振り返ってみてください。

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事

-

2024年:冬至に縁起のいい食べ物は?由来や意味、ゆず湯の入り方も解説

-

春節(旧正月)とは?2025年はいつ?中国春節の休暇期間や食べ物を解説

-

2024年の仕事納めはいつ?業種別の日程や仕事納めにすることを紹介

-

【2025年】初詣に行ってはいけない日はあるの?適した日や時間帯を紹介

-

2025年:初午(はつうま)はいつ?意味や由来・過ごし方を解説

-

冬至の由来は?2024年はいつ?意味や歴史など伝統行事を解説

-

冬至にやってはいけないことは?避けるべき行動や過ごし方を解説

-

2024年版:立冬の食べ物は?時期やおすすめのレシピを紹介

-

雪にはどんな種類がある?雪の名前や特徴を一覧表付きで解説!

-

2024年:十五夜とは?由来や意味・お供え物・中秋の名月との違いも解説

-

家計簿の項目一覧!記載内容の決め方や長く続ける方法も解説

-

2024年版:4人家族の食費は平均8.9万円!理想の食費や節約方法を解説

-

静電気を簡単に除去する方法!すぐできる対策や予防方法を解説

-

2024年:中秋の名月の食べ物といえば?十五夜の時期やお月見の慣習を解説

-

秋分の日の食べ物は?秋分の意味・由来や過ごし方も解説

-

ハロウィンの食べ物とは?伝統料理や定番のかわいいレシピを紹介

-

アロマで虫除け対策!メリット・デメリット・成分・作り方を解説

-

土用の丑の日の食べ物といえば?うなぎ以外の「う」のつく食べ物もおすすめ!

-

2024年版:3人家族の食費は平均8.3万円!外食費・理想の食費・節約法を解説

-

七夕の定番食べ物は?地域別の行事食を由来・歴史とあわせて解説