【2025年最新】4人家族の光熱費は月平均24,593円!年齢・収入別も

本記事では、4人家族の光熱費の平均額をはじめ、光熱費が高くなる原因や節約方法を解説します。電気やガス、水道の使い方を見直すことで、光熱費を抑えられるかもしれません。ぜひ最後までご覧ください。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「東京電力 くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

4人家族の光熱費の平均額は月24,593円

2025年2月に公開された総務省「家計調査 会計収支編(2024年調査)」によると、4人家族の1か月の光熱費の平均額は、24,593円でした(水道料などを含む)[1]。

なお、2023年の同調査では25,655円[2]となっており、-1,062円と若干下がったことが分かります。

以下は、2024年と2023年の水道・光熱費の月平均額をまとめた表です。

| 項目 | 2024年 | 2023年 |

|---|---|---|

| 水道・光熱費(合計) | 24,593円 | 25,655円 |

| 電気代 | 12,805円 | 13,532円 |

| ガス代 | 5,015円 | 5,284円 |

| 他の光熱費 | 747円 | 797円 |

| 上下水道料 | 6,026円 | 6,042円 |

出典:総務省統計局「家計調査/家計収支編/二人以上の世帯/第3-1表 世帯人員別1世帯当たり1か月間の収入と支出」(2023年[2]・2024年[1])

平均額が下がった要因のひとつとして、「酷暑乗り切り緊急支援」[3]が考えられます。この施策により、2024年8~10月の電気・都市ガス料金について、使用量に応じた料金の値引きが行われました。

【電気代】4人家族の平均は月12,805円

総務省「家計調査 会計収支編(2024年調査)」によると、4人家族(有業者1人)の電気代は平均で月12,805円でした[1]。

以下の表は、世帯主の年齢別に4人家族の電気代の平均額をまとめたものです(有業者1人の世帯)。2023年は年齢関係なく12,000円前後程度で推移しています。しかし、2024年は、基本的に世帯主の年齢が上がるにつれて、電気代の平均額も上がる傾向にあります。

| 年齢層 | 2024年 | 2023年 |

|---|---|---|

| ~34歳 | 9,812円 | 11,565円 |

| 35~39歳 | 10,814円 | 11,910円 |

| 40~44歳 | 11,804円 | 11,353円 |

| 45~49歳 | 12,529円 | 12,163円 |

| 50~54歳 | 13,147円 | 11,971円 |

| 55~59歳 | 12,524円 | 13,000円 |

出典:総務省統計局「家計調査/家計収支編 二人以上の世帯/第3-8表 4人世帯(有業者1人)世帯主の年齢階級別1世帯当たり1か月間の収入と支出」(2023年[4]・2024年[5])のデータより作成。

続いて、世帯主の収入階級別のデータも見てみましょう。2024年、2023年ともに収入額と電気代の間に相関関係は見られず、概ね10,000円前後で推移しています。

| 収入額 | 2024年 | 2023年 |

|---|---|---|

| 400~450万円 | 10,470円 | 11,611円 |

| 450~500万円 | 11,836円 | 11,062円 |

| 500~550万円 | 12,292円 | 12,447円 |

| 550~600万円 | 11,317円 | 12,152円 |

| 600~650万円 | 9,799円 | 10,222円 |

| 650~700万円 | 13,392円 | 11,630円 |

| 700~750万円 | 9,390円 | 11,010円 |

| 750~800万円 | 11,863円 | 10,633円 |

| 800~900万円 | 11,275円 | 11,545円 |

| 900~1,000万円 | 10,581円 | 11,716円 |

| 1,000~1,250万円 | 12,761円 | 15,128円 |

【ガス代】4人家族の平均は月5,015円

同調査によると、4人家族のガス代は平均で月5,015円です[1]。ガス代も、世帯主の年齢層別にみてみましょう。

| 年齢層 | 2024年 | 2023年 |

|---|---|---|

| ~34歳 | 4,533円 | 5,388円 |

| 35~39歳 | 4,325円 | 5,501円 |

| 40~44歳 | 4,620円 | 5,270円 |

| 45~49歳 | 4,306円 | 5,613円 |

| 50~54歳 | 6,203円 | 6,756円 |

| 55~59歳 | 6,349円 | 7,864円 |

出典:総務省統計局「家計調査/家計収支編 二人以上の世帯/第3-8表 4人世帯(有業者1人)世帯主の年齢階級別1世帯当たり1か月間の収入と支出」(2023年[4]・2024年[5])

2023年と比較すると、2024年は500〜1,500円の減少がみられます。2023年までの価格高騰に対する国の補助や、燃料価格の落ち着きが家計に反映された結果と考えられます。

続いて、世帯主の収入階級別のデータです。ガス代も電気代同様、収入額による相関関係は2024年・2023年ともに見られませんでした。

| 収入額 | 2024年 | 2023年 |

|---|---|---|

| 400~450万円 | 5,132円 | 5,547円 |

| 450~500万円 | 5,009円 | 6,680円 |

| 500~550万円 | 3,296円 | 4,054円 |

| 550~600万円 | 4,754円 | 5,041円 |

| 600~650万円 | 4,152円 | 5,973円 |

| 650~700万円 | 5,245円 | 6,547円 |

| 700~750万円 | 3,061円 | 6,037円 |

| 750~800万円 | 5,746円 | 5,654円 |

| 800~900万円 | 4,922円 | 5,028円 |

| 900~1,000万円 | 5,941円 | 6,369円 |

| 1,000~1,250万円 | 4,755円 | 4,473円 |

【水道代】4人家族の平均は月6,026円

最後に、4人家族の水道代は平均で月6,026円だと発表されています。

年齢層別に見ると、以下のような結果となりました。水道代の場合、2024年・2023年ともに、年齢層が上がるにつれて水道代の平均額も概ね増加傾向が見られますが、一部の年齢層で例外的な動きも見られました。

| 年齢層 | 2024年 | 2023年 |

|---|---|---|

| ~34歳 | 4,081円 | 4,500円 |

| 35~39歳 | 4,854円 | 5,313円 |

| 40~44歳 | 5,272円 | 5,370円 |

| 45~49歳 | 6,581円 | 5,763円 |

| 50~54歳 | 6,423円 | 6,353円 |

| 55~59歳 | 6,539円 | 7,183円 |

出典:総務省統計局「家計調査/家計収支編 二人以上の世帯/第3-8表 4人世帯(有業者1人)世帯主の年齢階級別1世帯当たり1か月間の収入と支出」(2023年[4]・2024年[5])

続いて、世帯主の収入階級別のデータです。水道代も電気代・ガス代と同様、2023・2024年ともに収入との相関関係は見られませんでした。

| 収入額 | 2024年 | 2023年 |

|---|---|---|

| 400~450万円 | 5,179円 | 6,409円 |

| 450~500万円 | 5,185円 | 5,477円 |

| 500~550万円 | 5,207円 | 4,984円 |

| 550~600万円 | 5,333円 | 6,218円 |

| 600~650万円 | 5,037円 | 5,223円 |

| 650~700万円 | 5,371円 | 5,052円 |

| 700~750万円 | 5,097円 | 6,317円 |

| 750~800万円 | 6,210円 | 6,910円 |

| 800~900万円 | 5,344円 | 5,238円 |

| 900~1,000万円 | 6,599円 | 4,989円 |

| 1,000~1,250万円 | 5,616円 | 5,234円 |

光熱費が高くなる原因

光熱費が高くなる主な要因として、以下の項目が挙げられます。

- 使用量の増加

- リモートワークによる在宅時間の増加、酷暑による冷房使用時間の増加、タブレットやスマホ、便利家電の普及、などが影響している。

- 季節による変動

- 夏や冬を快適に過ごすため、エアコンや給湯器の使用などが変動要因となる。

- 家電や水道などが適切に利用できていない

- 仕組みや特徴を理解しないまま使用することで、電力の使用効率が低下する。

光熱費の節約方法

ここから、電気代・ガス代・水道代に分けて光熱費の節約術を解説します。

事前準備や時間を要するものはほとんどありません。少し意識するだけで手軽に実施できるため、できることから試して、光熱費削減に取り組んでみてください。

電気代の節約術

家電を適切に使うことが電気代の節約につながります。

使わない家電の主電源を切る

家電の電源プラグをコンセントに差したままにしていると、待機電力が消費されます。家電を使わないときはコンセントを抜いて主電源を切る習慣をつけると、長期的な節電につながります。

省エネ性能の高い最新家電に買い替える

家電は省エネ性能が年々進化しています。古い家電を使い続けるよりも、省エネ性能が向上した新しい家電に買い替えることで、長期的には節電につながる可能性があります。

なお、主な大型家電の平均使用年数は、以下のとおりです。

| 家電の品目 | 平均使用年数 |

|---|---|

| 電気冷蔵庫 | 13.5年 |

| 電気洗濯機 | 10.0年 |

| 電気掃除機 | 7.2年 |

| ルームエアコン | 14.2年 |

| カラーテレビ | 10.5年 |

出典:内閣府「消費動向調査 令和7年3月実施調査結果」[8]

上記を一つの目安として、家電の買い替えを検討すると良いでしょう。

照明や家電を適切に設定し、工夫して使う

照明や家電を適切な設定にしたり工夫して使ったりすることで、節電につながります。

以下は一例です。使用頻度の高い家電ほど影響も大きいため、この機会に適切な使い方や設定を確認してみてください。

- 照明:人がいない部屋の照明を消す、必要以上に明るくしない、LED電球を使う。

- エアコン:自動運転モードを活用し、風向きは冷房と暖房で変える。

- 冷蔵庫:壁や周りの家具と適切な隙間を空けて設置する。

- 炊飯器:保温する時間は短く、できるだけまとめて炊いて冷凍する。

- 洗濯機:容量を守る、脱水してから乾燥機を使う。

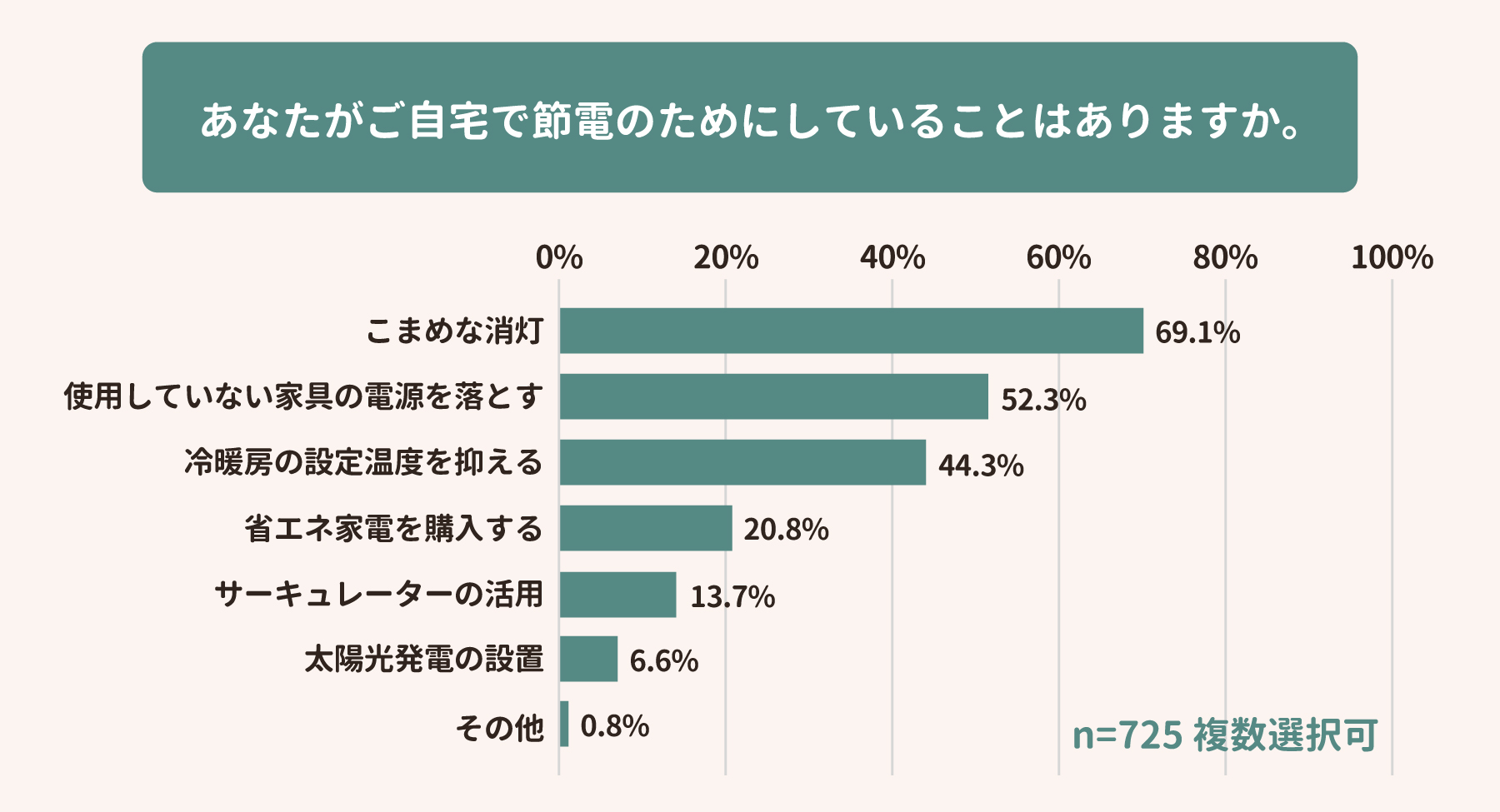

室温・湿度をコントロールする

エアコンの設定温度を1℃変えるだけでも消費電力が削減でき、節電につながります。

「くらひろ by TEPCO」が独自に実施したアンケート調査で「節電のためにしていることはありますか」と聞いたところ、回答者のうち44.3%が「冷暖房の設定温度を抑える」と回答しており、実践している方が多いことが分かります。

- 調査主体:くらひろ by TEPCO(東京電力エナジーパートナー株式会社)

- 調査期間:2025年3月7日~3月9日

- 有効回答数:725

設定温度を変えても快適に過ごせない場合は、加湿器や除湿機などを使用して部屋の湿度を調整すると解決するかもしれません。湿度を調整することで体感温度が変わるため、快適に過ごせるでしょう。

契約プランを見直す

最適な電気の料金プランは、家族構成や生活スタイル、普段使っている家電製品の数や使用状況によって異なります。そのため、自分の家庭に合うプランを選べば、無理なく電気代を節約できるでしょう。

契約している電力会社のプラン内容が変わったり、より自分たちに合ったプランが出ていたりする可能性があるため、定期的に見直すことをおすすめします。

ガス代の節約術

お湯やコンロの使用機会を減らすことが、ガス代の節約に直結します。

下ごしらえは電子レンジ、調理は中火を意識する

食材の下ごしらえや温め直しに電子レンジを活用することで、ガスの使用量を減らせます。また、ガスを使って調理する場合は、可能な範囲で火力を抑えると良いでしょう。

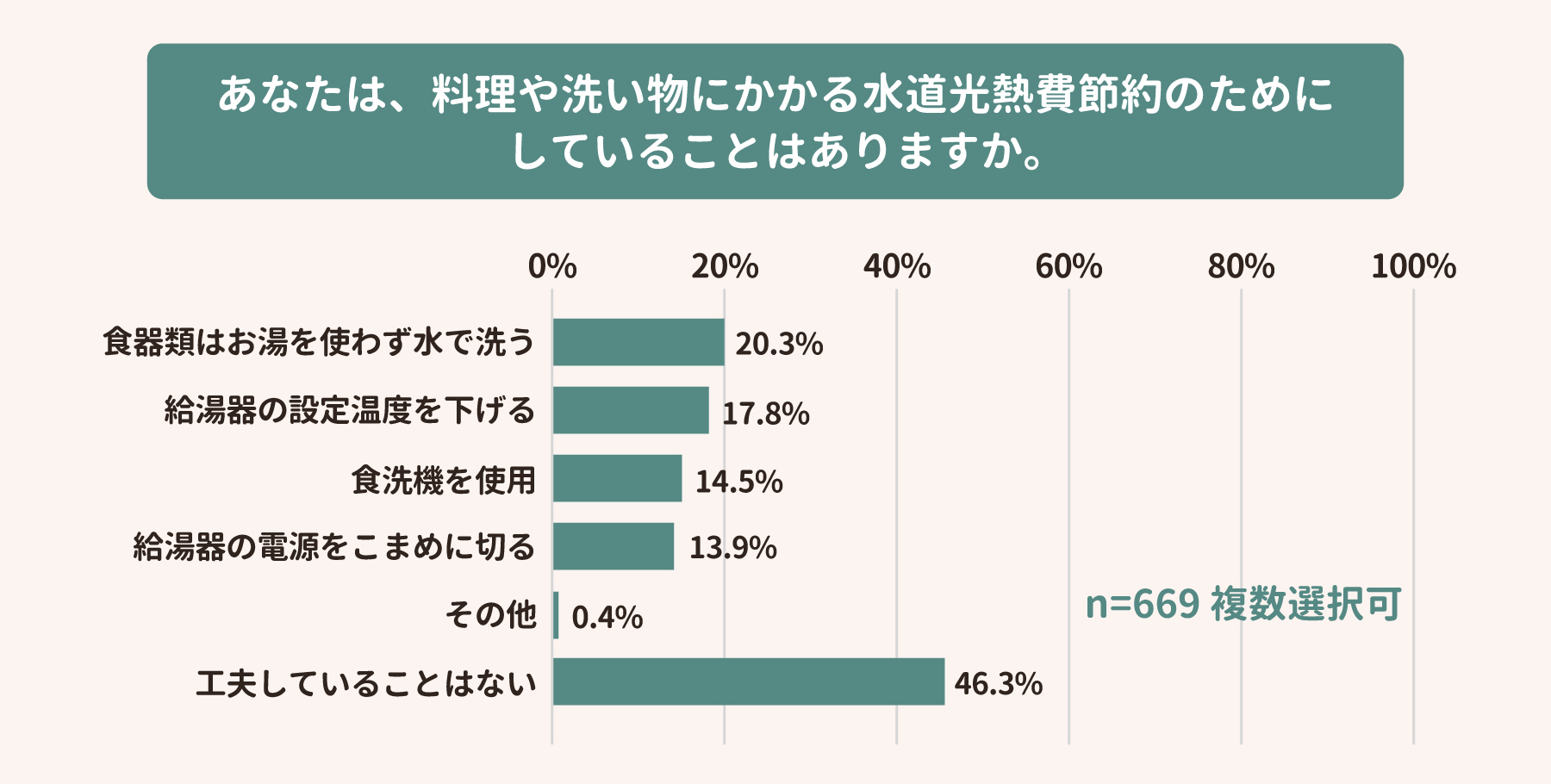

全ての洗い物にお湯を使わない

お湯の使用を控えることでガス代の節約につながります。

例えば、お皿の汚れを落とすところから洗剤のすすぎまでずっとお湯を使うより、最後のすすぎのみお湯を使う方が、ガス代は抑えられ節約になります。ただし、水では落ちにくい油汚れを無理に水だけで洗おうとすると、水道代や洗剤代がかさむ可能性があります。どちらかに決めるのではなく、水とお湯を適切に使い分けることが重要です。

なお、同アンケート調査で、「料理や洗い物にかかる水道光熱費節約のためにしていること」を尋ねたところ、「食器類はお湯を使わず水で洗う」と回答した人は20.3%という結果でした。

- 調査主体:くらひろ by TEPCO(東京電力エナジーパートナー株式会社)

- 調査期間:2025年3月7日~3月9日

- 有効回答数:669

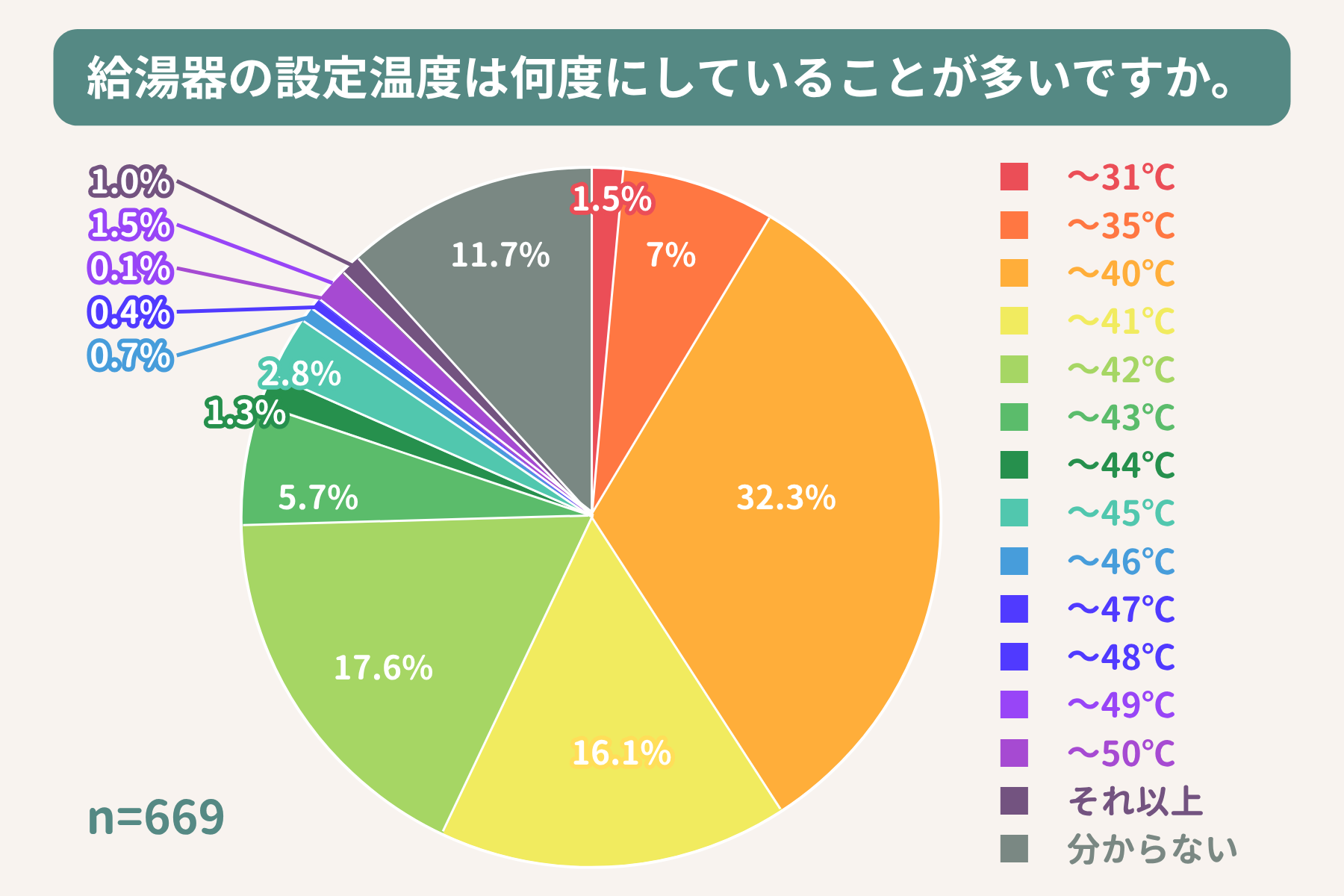

給湯器の設定温度を見直す

ガス給湯器の場合、現在の主流である混合水栓(蛇口部分で水と混合して好みのお湯の温度に調節できる蛇口)は、設定温度を下げても節約にはなりません。

一方、単水栓(水と混合しない蛇口)は、設定温度を下げることでガス代の節約になります。高温のお湯が不要なときは、なるべく低い温度に設定しておくと良いでしょう。

なお、同アンケート調査で「給湯器の設定温度は何度にしていることが多いか」という問いの回答は、1位「~40℃(32.3%)」、2位「~42℃(17.6%)」、3位「~41℃(16.1%)」でした。

- 調査主体:くらひろ by TEPCO(東京電力エナジーパートナー株式会社)

- 調査期間:2025年3月7日~3月9日

- 有効回答数:669

混合水栓は、蛇口部分で水と混ぜて手元のダイヤルに設定した温度に調節し、排出する仕組みです。そのため、設定温度より高い温度のお湯は出せない点に注意が必要です。混合水栓の設定温度は、使用したい温度の+10℃程度に設定しておくことで、短時間で希望温度のお湯が出ます。

お風呂のフタで保温

お風呂から出たら、フタをして保温することを意識してみてください。浴槽の温度が下がりにくくなるため、次に入浴する人も暖かい状態で入れたり、追い焚きする時間を短縮できたりします。

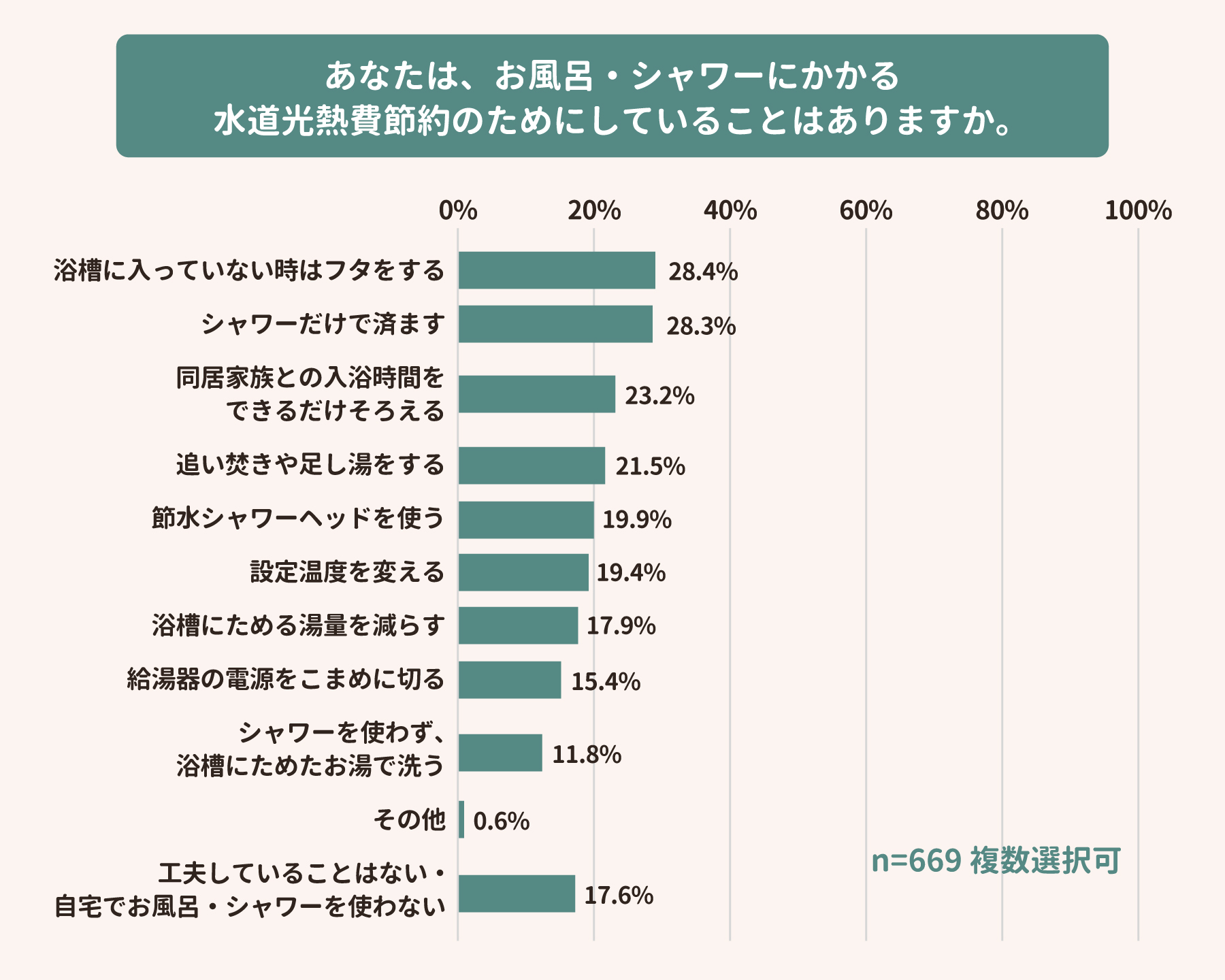

同アンケート調査で「お風呂・シャワーにかかる水道光熱費節約のためにしていること」を尋ねたところ、1番多かった回答は「浴槽に入っていない時はフタをする」、2番目に多かったのが「シャワーだけで済ます」、3番目が「同居家族との入浴時間を出来るだけそろえる」でした。

ほかにも、さまざまな工夫が見られたので参考にしてみてください。

- 調査主体:くらひろ by TEPCO(東京電力エナジーパートナー株式会社)

- 調査期間:2025年3月7日~3月9日

- 有効回答数:669

ガス機器をこまめに掃除する

ガスコンロやガスファンヒーターなどのガス機器を効率良く活用するには、定期的に掃除することがおすすめです。汚れていると、無駄に出力が上がりガス代が高くなってしまいます。

例えば、ガスコンロ周りの調味料や油などの汚れは、時間が経つと落としにくくなるため、調理後すぐに拭く習慣をつけると良いでしょう。

また、ガスファンヒーターは、掃除機をかけるついでにフィルターのほこりも吸うようにすると、掃除の工程を増やさずに清潔に保てます。

水道代の節約術

水の使用量を減らすことが水道代の節約になります。

水道やシャワーの水をこまめに止める

水道やシャワーの水は、こまめに止めることが節約になります。シャワーの場合、使用量を減らすことで水道代だけでなくガス代の節約にもつながります。

45℃の湯を流す時間を1分間短縮すると、年間で12.78㎥のガスを節約でき、約2,070円分のコスト削減[9]になります。

節水シャワーヘッドを使う

節水シャワーヘッドは、通常のシャワーヘッドと比べて、同じ時間・水量を出し続けた場合の使用量を抑える効果があります。

節水シャワーヘッドは水圧を上げることで節水効果を高めている商品が多く、使用感が通常のシャワーヘッドと異なる場合があります。多くの種類やグレードの節水シャワーヘッドが販売されているので、自分に合うものを探してみてください。

洗濯物はまとめ洗いする

毎日少量ずつ洗濯するよりも、洗濯機の容量に合わせてまとめて洗濯する方が節水効果は高まります。

資源エネルギー庁によると、定格容量の4割を入れてこまめに洗う場合(少量ずつ頻繁)と、8割を入れて洗う回数を半分にした場合(まとめ洗い)を比較すると、まとめ洗いをした方が年間16.75m3の節水・約4,360円分の節約 [10]になります。

さらに、お風呂の残り湯を温かいうちに洗濯物に再利用することで、服についた汚れも落ちやすくなります。

食器はつけ置き、ため洗い

使い終わった食器は軽く汚れを洗い流し、水を張った桶につけ置きして汚れを浮かしておきましょう。

食べ終わった後のお皿をそのままシンクに置いておくと、汚れが乾いて落ちにくくなります。つけ置きして汚れを浮かしておくことで、最低限の水や洗剤で洗えるようになります。

トイレの洗浄水量を使い分ける

トイレの洗浄レバーをきちんと使い分けることも節水につながります。

メーカーや性能などによって異なりますが、洗浄レバーの「大」を使うと約4.8L、「小」を使うと約3.6Lの水が流れるといわれています。とくに気にせず毎回「大」で流していると、必要以上の水を使用していることになります。

ただし、節約したいからといって毎回「小」で流すと、「便器が十分に洗浄できない」「便器や排水管内に汚物が詰まる」といったトラブルが生じる恐れがあります。

どちらかに固定するのではなく、「大」「小」を使い分けることが大切です。

まとめ

2025年に総務省が公表したデータによると4人家族の光熱費の平均額は月24,593円でした。基本料金の高騰に加え、照明や家電の不適切な使用や設定、使用量の増加などが光熱費上昇の要因となります。

普段何となく使っている家電や、つけっぱなし・流しっぱなしにしている状況を家族で振り返ることで、光熱費が高くなっている理由が見つかるかもしれません。

また、電気・ガス・水道代は、少しの意識や工夫で抑えられます。この記事で紹介した節約術を参考に、ぜひ実践してみてください。

- 総務省統計局:

「家計調査 / 家計収支編 / 二人以上の世帯 / 第3-1表 / 世帯人員別1世帯当たり1か月間の収入と支出」[2024年調査、2025年2月7日公開] - 総務省統計局:

「家計調査 / 家計収支編 / 二人以上の世帯 / 第3-1表 / 世帯人員別1世帯当たり1か月間の収入と支出」[2023年調査、2024年2月6日公開] - 経済産業省:

2024年8月、9月及び10月使用分の電気・ガス料金支援の実施に伴い、電気・都市ガス料金の値引きを行うことができる特例認可を行いました - 総務省統計局:

「家計調査 / 家計収支編 / 二人以上の世帯 / 第3-8表 / 4人世帯(有業者1人)世帯主の年齢階級別1世帯当たり1か月間の収入と支出」[2023年調査、2024年2月6日公開] - 総務省統計局:

「家計調査 / 家計収支編 / 二人以上の世帯 / 第3-8表 / 4人世帯(有業者1人)世帯主の年齢階級別1世帯当たり1か月間の収入と支出」[2024年調査、2025年2月7日公開] - 総務省統計局:

「家計調査 / 家計収支編 / 二人以上の世帯 / 第2-7表 / 4人世帯(有業者1人)年間収入階級別1世帯当たり1か月間の収入と支出」[2023年調査、2024年2月6日公開] - 総務省統計局:

「家計調査 / 家計収支編 / 二人以上の世帯 / 第2-7表 / 4人世帯(有業者1人)年間収入階級別1世帯当たり1か月間の収入と支出」[2024年調査、2025年2月7日公開] - 内閣府:

「消費動向調査3月実施分」 - 経済産業省資源エネルギー庁:

「風呂・トイレ | 無理のない省エネ節約」 - 経済産業省資源エネルギー庁:

「洗濯機・掃除機 | 無理のない省エネ節約」

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事

![[くらしTEPCOエアコンクリーニング(SP)]](/wp-content/uploads/2025/04/エアコンクリーニング_pickup_600×300_250926-_min.png)

![[電化でかしこくおトク!くらし応援キャンペーン(SP)]](/wp-content/uploads/2025/12/sidebar_denkiplan-cp.png)