人生最大の買い物で失敗しないために マイホーム購入のお金と準備

目次

人生で最大の買い物といわれるマイホーム選びには、何かとお金がかかるもの。しかも、選択肢がひとつ違っただけで、数百万円単位で費用が変わってしまうこともあります。家選びで後悔しないために、ここで紹介する「払う」「借りる」「もどる」の3ステップを理解し、最良の物件を手に入れましょう。

予算の組み方や相場のこと。「払う」知識

高額な買い物となる住宅は、予算の組み方次第で、その後の家計への影響も大きく変わります。無理のない予算設定や、住宅ローンの借入額について、解説します。

1.購入派と賃貸派はどちらが得?

賃貸派のメリットは、家族構成や通勤先の変化など、ライフスタイルに合わせて柔軟に家を住み替えることができる点にあります。転居にあたって引っ越し代はかかるものの、家計の負担にゆとりを持たせるために、より安い住居を求めて住み替えることもできます。ただし、老後は職業や年齢などの問題から、賃貸の審査についてハードルが高くなることも予想されます。

購入派は、購入時の手数料など諸経費の負担が大きいことがデメリットです。ただし、ローンの返済後は家計負担が大幅に軽減されるため、老後の住み替えの不安はほぼなくなります。さらに、持ち家は保有資産として手元に残るのが大きなメリットです。

賃貸物件の家賃や、マイホームの価格、ローンの組み方などによって異なりますが、賃貸派よりも購入派のほうが、長い目で見れば数百万円単位で総費用が安くなる場合も十分にあります。

2.無理なく購入できる金額は?

住宅金融支援機構の統計によると、物件価格は年収の5〜7倍の範囲で購入しているケースが多いようです。ただし、これはあくまでも参考値なので、家計や貯蓄額に応じて計画しましょう。

理解しておきたいのは、住宅購入は金融機関から借り入れる住宅ローンだけではなく、ローンを組む前に準備する自己資金も必要だということです。自己資金がないとローンの金利が高くなったり、借りられる金融機関が限定されたりするので注意しましょう。マイホーム購入の際は、物件代金とは別に、手数料や保険料などのコストが生じますが、これらも自己資金で支払うのが基本です。

住宅ローンの借入額は、毎月の家計に無理が出ない範囲として、「年間返済額は手取り年収の25%(4分の1)」を目安としましょう。たとえば、年収600万円であれば、年間返済額は150万円で、1カ月あたりは12万5000円となります。

3.相場価格の調べ方は?

住宅価格には相場があります。特に影響を受けるのがエリアによる希少価値の大きさで、「人気の街」「駅まで徒歩圏内」などの条件で、価格が大きく異なります。

住宅価格の相場をイメージするためには、希望する場所の周辺にある物件が、過去にどれくらいの価格で売買や賃貸に出されたかを知るのが近道です。そこで活用したいのが、インターネットで相場を紹介しているサイトです。住宅情報サイトやハウスメーカーによる情報サイトがあり、住所や駅名を入力するだけで該当エリアの参考価格を確認できるものが便利です。

ちなみに、コストパフォーマンスを重視するなら、中古住宅を選択肢に入れるのも一案です。国道交通省の調査によると、中古一戸建ての購入資金は注文住宅の6〜7割との報告があり、リフォーム費用と合わせて概算3300万円以下でマイホームを持つことも夢ではありません。

住宅ローンや金利のこと。「借りる」知識

住宅購入に欠かせない住宅ローン。覚えることはたくさんありますが、しっかりと理解をすれば返済額を抑えられることもあります。自分にぴったりのローンを目指しましょう。

1.固定金利と変動金利とは?

住宅ローンの金利は3つのタイプに分かれます。1つめは「全期間固定金利型」で、将来にわたって金利が変動せず、月々の返済額も変わりません。2つめは「変動金利型」で、経済情勢によって金利や支払額が変化します。3つめは「固定金利選択型」で、一定期間は固定金利型で、その後は固定金利型か変動金利型にするかを選べます。

変動金利型は、現在のところ固定金利型より金利水準が低いものの、将来的に返済額が増える可能性もあるため、安易な選択は禁物です。一方で、固定金利型は返済額が変わらないので、安定して返していくことができ、思いがけず家計を圧迫するようなことが起こらないという安心感を得ることができます。

どのプランを選ぶにせよ、出産や子どもの就学、マイカーの購入など、ライフイベントによってどれだけの支出が生じるのか見通しを立て、自分に合った金利プランを選ぶことが大切です。

2.返済が安定する4つのポイントとは

住宅ローンを組むにあたっての優先事項は人それぞれあるでしょうが、これから計画を練る人は、4つのポイントを意識しつつ、自分に合ったアレンジを加えるのがおすすめです。

1つめは、年間の返済額を年収の25%に抑えることです。返済額の割合を増やしすぎると、家計を圧迫してしまうので注意しましょう。

2つめは、安定を求めるなら固定金利型を選ぶことです。変動金利型は現在のところ低金利ですが、将来的に金利が上がる可能性があるため、リスクを先送りにしていると考えることもできます。固定金利型なら返済額が変わらないため、安定した返済プランを立てられます。

3つめは、家計に急な負担をかけたくないなら元利均等を選ぶことです。元利均等とは、元金と利息の合計金額が毎月一定となるように返済していく方法です。金利が変動しなければ月々の支払いが変わらないので、固定金利型と同じで返済計画が立てやすいというメリットがあります。

4つめは、定年までに完済できるプランを選ぶことです。定年後は収入が減る可能性があり、従来通りの返済が難しくなるかもしれません。老後を安心して過ごすためにも、定年までの完済を心がけましょう。

3.収入合算とペアローンとは?

年収の額によっては、借入可能額が希望よりもずっと低くなる場合があります。年収をすぐに増やすことはまず不可能ですが、借入可能額を増やす方法は2つあります。

1つめは、収入合算です。パートナーや親族の収入を合算して借入可能額を増やすもので、次に紹介するペアローンと比べて、手続きにかかる費用を1本化できるメリットがあります。ただし、住宅ローン控除などの対象が主債務者のみとなる場合が多く、2人とも対象となる連帯債務型を取り扱う金融機関は少ないので注意が必要です。

2つめは、ペアローンです。パートナーと別々にローンを契約する方法で、それぞれが住宅ローン控除などの対象となります。ただし、手続きの費用が二重に発生するなどのデメリットがあります。

住宅ローン控除や給付金のこと。「もどる」知識

住宅購入に関して、国や自治体はさまざまな支援制度を設けています。申請を忘れると減税の恩恵を受けられないこともあるので注意しましょう。

1.住宅ローン控除で所得税などが軽減?

住宅ローン控除とは、住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、取得者の所得税や住民税の一部が軽減される制度です。

控除額は年収や借入額で変わり、また、制度自体が改正されることもあるので、最新の情報を確認しましょう。

2.すまい給付金で消費税を軽減?

すまい給付金とは、消費税増税によって大きくなった住宅購入の負担を軽減する制度です。

給付を受けるためにはいくつかの要件があるので、自分が制度利用の対象になるかどうかは、国土交通省の「すまい給付金公式ホームページ」から確認しましょう。同ホームページ内の「すまい給付金シミュレーション」からおおよその給付額も調べることができます。

3.自治体の住宅支援制度とは?

家を購入する際には、その土地の自治体が実施している住宅支援制度も必ずチェックしましょう。制度の内容は自治体によってさまざまで、受付期限が決まっている場合もあるので、正しく理解することが大切です。

制度の詳細については、自治体のホームページで確認しましょう。自分が対象となるかどうかの判断が難しい場合は、自治体の窓口に直接問い合わせましょう。

まとめ

マイホームを購入するためには、住宅価格の相場を知り、住宅ローンの借入額や返済計画をきちんとイメージしておくことが大切です。住宅ローンを完済するためには、「年間の返済額を年収の25%に抑える」「安定を求めるなら固定金利型を選ぶ」「家計に急な負担をかけたくないなら元利均等を選ぶ」「定年までに完済できるプランを選ぶ」の4つのポイントを意識しつつ、家計を圧迫しない自分に合ったプランを立てることが必要です。加えて、収入合算やペアローン、住宅ローン控除、すまい給付金などの制度を、賢く利用しましょう。

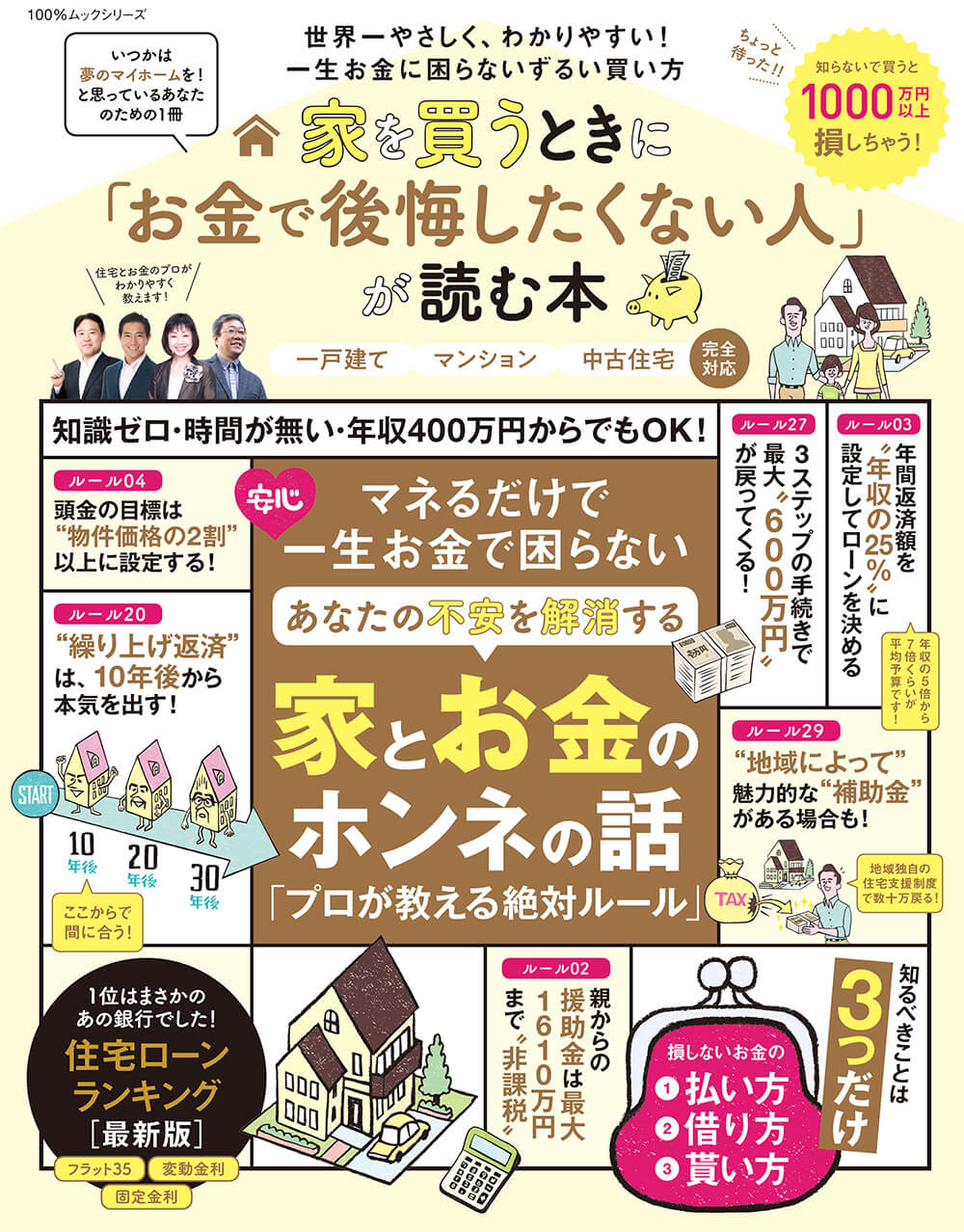

引用書籍:『家を買うときに「お金で後悔したくない人」が読む本』(晋遊舎著/晋遊舎)2021年11月出版

出版社・書籍紹介:『家を買うときに「お金で後悔したくない人」が読む本』(晋遊舎著/晋遊舎)2021年11月出版

・Amazon

・楽天ブックス

・紀伊國屋書店

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事