ひなあられに込められた意味とは?由来や地域ごとの違いも解説

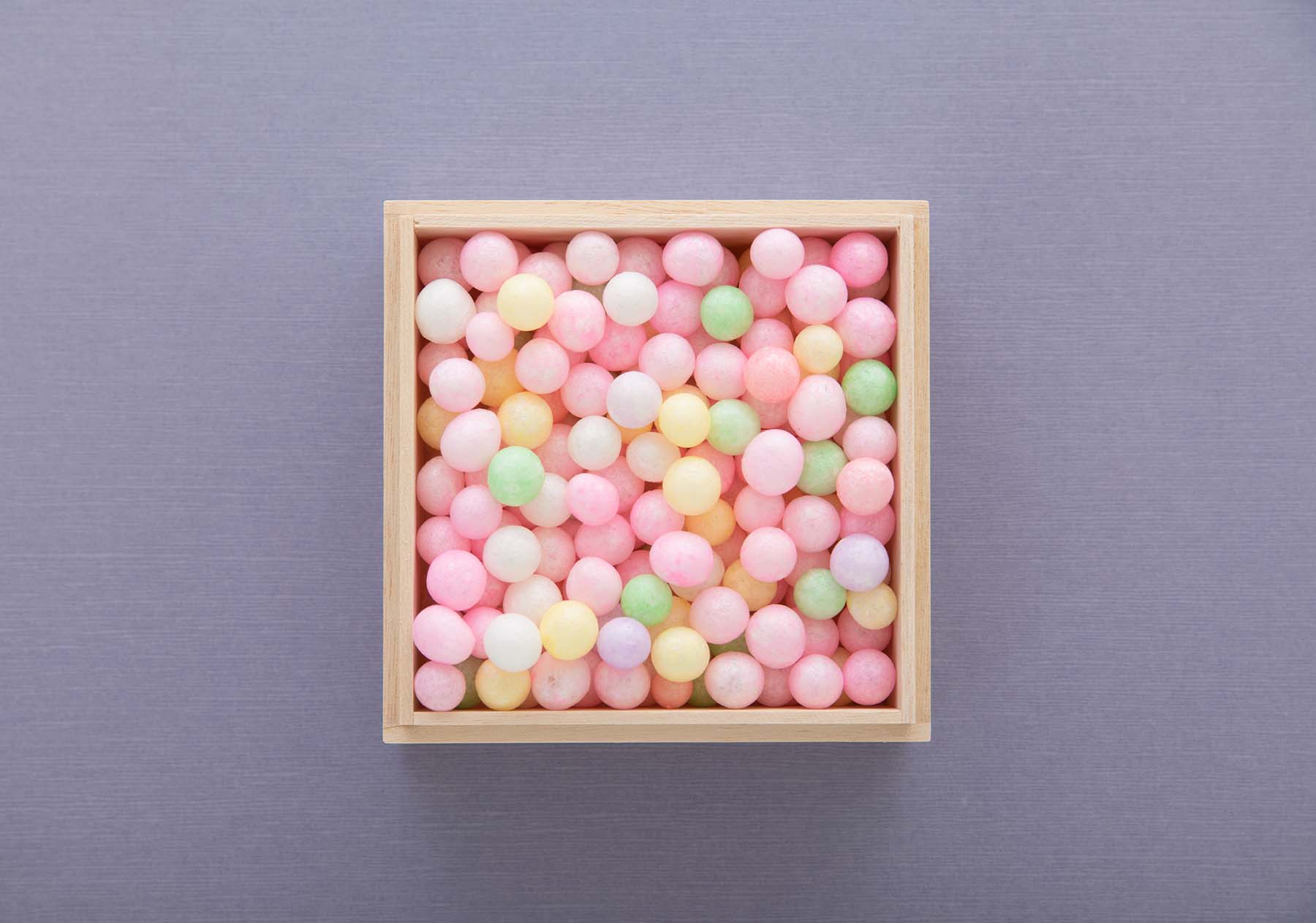

例年2月頃になると、和菓子店には「ひなあられ」や「ひし餅」など彩り豊かなお菓子が並びます。きれいな色合いを楽しめるひなあられですが、実はその色には意味があることをご存じでしょうか。

この記事では、ひなあられの彩りの意味をはじめ、一緒に飾るひし餅の由来や食べ方などを紹介します。

目次

ひなあられの色に込められた意味

雛人形にお供えものとして飾られるひなあられには、娘の健康を祈願する意味合いがあります。

ひな祭りの時期になると、お店ではカラフルなひなあられが並びます。ひな祭りには欠かせないひなあられは、主にピンク・緑・黄色・白の4色、または赤・緑・白の3色が定番です。

ここからは、それぞれの色の違いによって込められた意味について紹介します。

4色の場合:1年を通して娘の幸せを願う

4色のひなあられは、ピンク・緑・黄色・白が定番の色です。この4色は日本の四季を表していると言われています。

それぞれの色は、咲き誇る花のピンク、新緑が生い茂る夏の緑、葉っぱが色づく秋の黄色、降り積もる雪の白を表しています。この色には、四季がある日本において、1年を通して娘の幸せを祈るという意味合いが込められています。

「子どもが健やかに成長するように」と祈る親心が表されていますね。

3色の場合:自然の力を意味する

3色のひなあられは、白・緑・赤の3色の配色となります。これは自然の力を3つの色に見立てており、大地に降り積もる雪の白、樹木や森の力強さを表す緑、そして自然の生命力を表す赤を表しています。

この鮮やかな色は、自然の恵みから力を受け、子どもが健やかに成長するようにとの意味が込められています。

ひなあられの歴史:厄払いの行事が由来

ひな祭りの起源は、中国の厄払い行事「上巳の節句(じょうしのせっく)」と、平安時代における貴族の子どものお人形遊びである「ひいな遊び(ひな遊び)」が長い歴史を経て合わさったものだと言われています。

ひなあられの由来は明確にはなっていないようですが、「ひいな遊び」で食べていたひし餅を砕いて煎(い)ったおかきが、ひなあられの原点との説が有力です。

他にも、お釈迦様の命日にお供えしていたお菓子が由来になったとも言われています。

ひなあられは関東・関西・名古屋で味や形が違う

関東・関西・名古屋など地域によって、ひなあられの味や形は異なります。

関東:淡い色と甘い味わいが特徴

関東のひなあられは、うるち米の乾飯や豆を煎った淡い色をした小粒のタイプが主流です。今でいうポン菓子であり、砂糖をかけて甘く味付けします。

ポン菓子は江戸時代、関東で「はぜ」の名前で売られていました。お米は爆(は)ぜると稲の花のようになるため、もともとは豊作を祈願したものだと言われています。

関西:もち米を使ったしょうゆ・塩味が主流

関西のひなあられは、もち米を原料としたおかきであり、関東よりも大粒な1センチ程度の大きさです。味付けも関東の甘いものとは違い、しょうゆ味や塩味が定番となります。

おかきが主流になった理由は、お釈迦様の法要である「涅槃会(ねはんえ)」で供えられていたおかきが、京都から関西各地に広まっていったことが起源と言われています。

名古屋:細長い形状が親しまれている

名古屋のひなあられは、関東のように甘く味付けされていますが、形は円柱状で名古屋独特のものとして親しまれています。

地域によってそれぞれ特徴のあるひなあられを、それぞれ試してみるのも良いですね。

ひなあられとひし餅は一緒に飾られる

ひな祭りでは、ひなあられと一緒に白、緑、赤の3色のひし餅を飾ることが多くあります。

もともとのひなあられはひし餅を砕いて作っていたという名残から、今でも一緒に飾られているという説が有力です。さらに、ひし餅もひな祭りと同じように、中国の厄払い行事「上巳の節句(じょうしのせっく)」が由来とも言われています。

ここでは、ひし餅に込められた意味や食べ方を紹介します。

ひし餅の形と色に込められた意味

女の子の健康や成長を願う行事であるひな祭りですが、そこで飾られるひし餅にも形や色に意味が込められていると考えられています。

諸説ありますが、ひし餅がひし形になったのは江戸時代からであり、ひし形には心臓や大地を表しているという説や魔物を遠ざける意味があると言われています。

あるいは、子孫繁栄の願いを込めて、繁殖力の強いヒシの実をかたどったとも言われています。いずれにしても、子どもの成長や健康を思う親の気持ちが伺えます。

ひし餅は白・緑・赤の3色で彩られています。

白は繁殖力の強いヒシの実で着色され、子孫繁栄や健康、厄除けを意味しています。

緑はよもぎによって着色されます。よもぎが縁起のよいものだと考えられるのは、若草のさわやかな香りが昔から邪気を払うと信じられているためです。また、若草のイメージは健康も連想させます。

赤はクチナシの実で着色されます。クチナシには邪気払いや解毒の効果があるとされ、赤にも健康を祈る意味合いが込められています。

ひし餅は角から食べることで厄除けになる

ひし形の角には魔物を遠ざける意味合いがあり、角から食べることで、魔物からの災いを遠ざけて健康に過ごせるとされています。

また、角から食べることでひし形が丸くなります。ひし餅が丸くなるということは、周りの人に角を立てずに丸く過ごす意味合いがあります。このように、飾り物とされているひし餅にも、子どもの成長と健康を願う思いが込められています。

なお、ひし餅は雛人形へのお供えものとされています。そのため、ひな祭りの当日(3月3日)または、ひな祭りを過ぎてから食べるようにしましょう。その際には、正月に食べるお餅のように、煮たり焼いたりするのも良いですし、お雑煮に入れて彩りを楽しむのもおすすめです。

ひな祭りに食べる他のお菓子もチェック

ひな祭りで用意されるお菓子は、ひなあられやひし餅だけではありません。以下のお菓子もよく食べられています。

それぞれのお菓子について紹介します。

引千切(ひちぎり)

よもぎ餅を丸くして柄杓(ひしゃく)の形にし、上に白や赤色の餡(あん)きんとんを乗せたお菓子です。柄杓の柄が、ちぎったようになっているため「引千切(ひちぎり)」と呼ばれます。

古くは女の子が生まれた家がお祝いの配り物としていたようですが、今では女の子の成長を願うひな祭りでも食べられています。

桜餅

塩漬けした桜の葉でお餅を巻く桜餅。関東では長命寺餅(ちょうめいじもち)、関西では道明寺餅(どうみょうじもち)と呼ばれます。

5月5日の「こどもの日」には柏餅を食べる風習があることから、ピンクの桜餅は桃の節句であるひな祭りに食べるようになったと考えられています。

桃カステラ

桃のカステラは、長崎名物としても知られています。出産祝いや初節句、結婚式などお祝い事で食べられることが多く、桃の節句とお祝い事とかけてひな祭りでも食べられるようになりました。

中国から伝えられた邪気を払う桃の実とポルトガルから南蛮貿易の際に伝えられたカステラとの組み合わせにより、縁起がいいとされています。

まとめ

ひな祭りに飾られるお菓子であるひなあられやひし餅の形や色合いには、女の子の健康や成長に対する家族の願いが込められています。

同じひなあられであっても、地域によって色や形、味が違うことも興味深いですね。今年のひな祭りでは、お菓子に込められた意味を噛みしめながら、心を込めて準備してみましょう。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事