おうち時間が長い今こそ自宅で運動! 怪我に気をつけて楽しみましょう

ご近所に迷惑がかからない、自宅で静かにできて初心者向けの簡単なエクササイズをご紹介します。

目次 [CLOSE]

自宅でできる簡単エクササイズとは

やせたい時、運動不足を解消したい時、効果的なエクササイズをしようと思ったら、ちょっとハードな運動を思い浮かべるかもしれません。いきなりハードなものは続けられないし、自宅でお隣さんを気にしながらできるか不安になりますよね。

でも心配はいりません。「スロートレーニング」というものをご存知でしょうか。

体にかかる負荷は軽めでも、ゆっくり体を動かすことで筋肉に大きな負荷をかけて効果が得られるトレーニングです。

スロートレーニングにはいろいろな方法があります。中でも一般的なのは3~5秒ほどかけて腕や足を上げ、同じく3~5秒ほどかけて下げる、という動作です。この運動で、さらに肘や膝を伸ばし、かつ休まない「ノンロック」という動作を組み合わせると、より筋肉にかかる負荷が高まります。

ゆっくり動くことがベースにあるので、自宅で静かに行えること、手足の腱や関節にかかる負担が小さく、怪我のリスクが少ないという点がメリットです。

初心者でも簡単にできるエクササイズでいいの?

つらいと続かないもの、初心者さんは無理なく動かすことが大事

生活習慣病を予防するためにも、運動を習慣的に行うことは厚生労働省で推奨しています。体に安全に、効果的に行うために、トレーニングには3つの原理と6つの原則があります。

3つの原理を簡単に言うと、

「1.日常生活でかかる以上の負荷を筋肉にかける必要がある」

「2.行った運動の効果は、運動につかった筋肉で現れる」

「3.運動を続けないと効果がなくなる」

以上の3つです。

6つの原則を簡単に言うと、

「1.トレーニングの目的を意識して、積極的に取り組む」

「2.持久力や筋力、柔軟性など、全身をバランスよく鍛える」

「3.鍛えたい場所や目的にあった運動をする」

「4.トレーニングは個人の能力にあわせて行う」

「5.体力や筋力の向上に合わせて、運動の強さや量を高める」

「6.運動は一定期間、規則的に繰り返して、テクニックを上げる」

以上の6つです。

健康づくりのためとはいえ、いきなりハードな筋トレをたくさんはできません。負荷がかかりすぎると腰などの関節痛になったりして、かえって健康を損ねてしまいます。

日常生活よりちょっと負荷のかかる運動をできる範囲から始めて続けていくことが大切なのです。

参照:厚生労働省 e-ヘルスネット 運動プログラム作成のための原理原則 -安全で効果的な運動を行うために

とんだりはねたりしない、自宅で静かにできる運動と効果

厚生労働省が指針としている「健康づくりのための身体活動指針(アクティブガイド)」では、1日60分間、元気に体を動かすことを奨励しています。自宅での掃除や庭の手入れなど、あるいはテレビ番組のラジオ体操や運動の動画などを利用することも有効とされています。

自宅で静かに正しい姿勢でゆっくり動くことがトレーニングとなり、効果が期待できます。激しい運動でなくて良いので、お隣さんの反応を気にする必要はありません。

参照:

厚生労働省 健康づくりのための身体活動指針(アクティブガイド)(PDF)

怪我をしないために、大切な注意事項と準備運動

運動する前に注意すること

怪我を防ぐための注意事項が6つあるので確認しておきましょう。

1.しっかり準備運動と整理運動をしましょう。疲労の軽減にもつながります。

2.膝や腰の痛みなどで病院にかかっている場合は、医師やトレーナーさんに相談してから始めましょう。痛みがある場合は、治るまで避けましょう。

3.筋肉に負荷をかけると血圧が上がるので、血圧が高い人は血圧をチェックの上、体調をみながら運動しましょう。

4.毎日の体調に合わせて運動量や負荷の程度を調節しましょう。

5.脱水症状を防ぐために、運動中や運動後に水分を摂りましょう。夏には熱中症の恐れもあるので、特に注意が必要です。

6.季節にあった動きやすい服装で運動しましょう。

準備運動・整理運動

運動による怪我や痛みは、活発に使う場所に起こりやすいものです。準備運動は筋肉や関節をほぐし、怪我を防止します。

・準備運動

1.膝をゆっくり屈伸する

2.片方の膝を曲げ、もう一方の膝を伸ばす伸脚

3.上体の前屈と後屈

4.片方ずつ腕を伸ばして体側を伸ばす

5.腰に手をあててゆっくり上体を回す

6.両足を肩幅に開き、両手を伸ばして背伸びをする

7.手首・足首をしっかり回す

8.その場で軽く数度ジャンプ

9.ゆっくり深呼吸をする

出典:厚生労働省 健康づくりのための運動指針20062006(PDF)

・整理運動

【脚】1.片方の足を踏み出して曲げ、もう一方の脚のふくらはぎを伸ばす

【脚】2.片方の膝を曲げ、一方の脚を前方へ伸ばして太ももの後ろ側を伸ばす

【脚】3.壁などに手をついて片方の足首を掴み、太ももの前側を伸ばす

【脚】4.片足を曲げてもう一方の脚を横に伸ばし、太ももの内側を伸ばす

【体幹】1.前屈の要領で腰からお尻までを伸ばす

【体幹】2.背中を丸めるようにして両手を前に伸ばし、上背部を伸ばす

【体幹】3.頭に手をかけて首を左右に倒し、頸部を伸ばす

【肩・腕】1.一方の手で反対の腕の肘に手をかけて引き寄せ、肩を伸ばす

【肩・腕】2.頭の後ろで一方の手で反対の腕の肘に手をかけて引き寄せ、上腕部を伸ばす

【肩・腕】3.腕を伸ばし、一方の手でもう片方の指先に手をかけて引き寄せ、手首を伸ばす

準備運動と整理運動のポイント

・呼吸は止めないように行う

・20~30秒ほど時間をかけて、ゆっくり伸ばす

・痛みを感じない程度に伸ばす

・伸ばす部位の筋が伸びている感覚を意識する

・反動をつけて行ったり、押さえつけたりしない

初心者向けの自宅エクササイズメニュー5種!

メニュー1 太ももの前面や大腰筋に効くスクワット

1.足を肩幅に開いて、爪先側が開いた逆のハの字にし、背筋を伸ばして両腕を前に伸ばす。

2.爪先と膝が同じ方向に曲がることを確認しながら、3秒かけて椅子に座るようにゆっくり膝を曲げ、1秒間そのまま姿勢をキープする。

3.3秒かけてゆっくり膝を伸ばし、元の姿勢に戻す。

ポイント

・膝が爪先よりも前に出ないように、腰を落とす

・下を向かないように気を付ける

参照:厚生労働省 健康づくりのための運動指針2006(PDF)

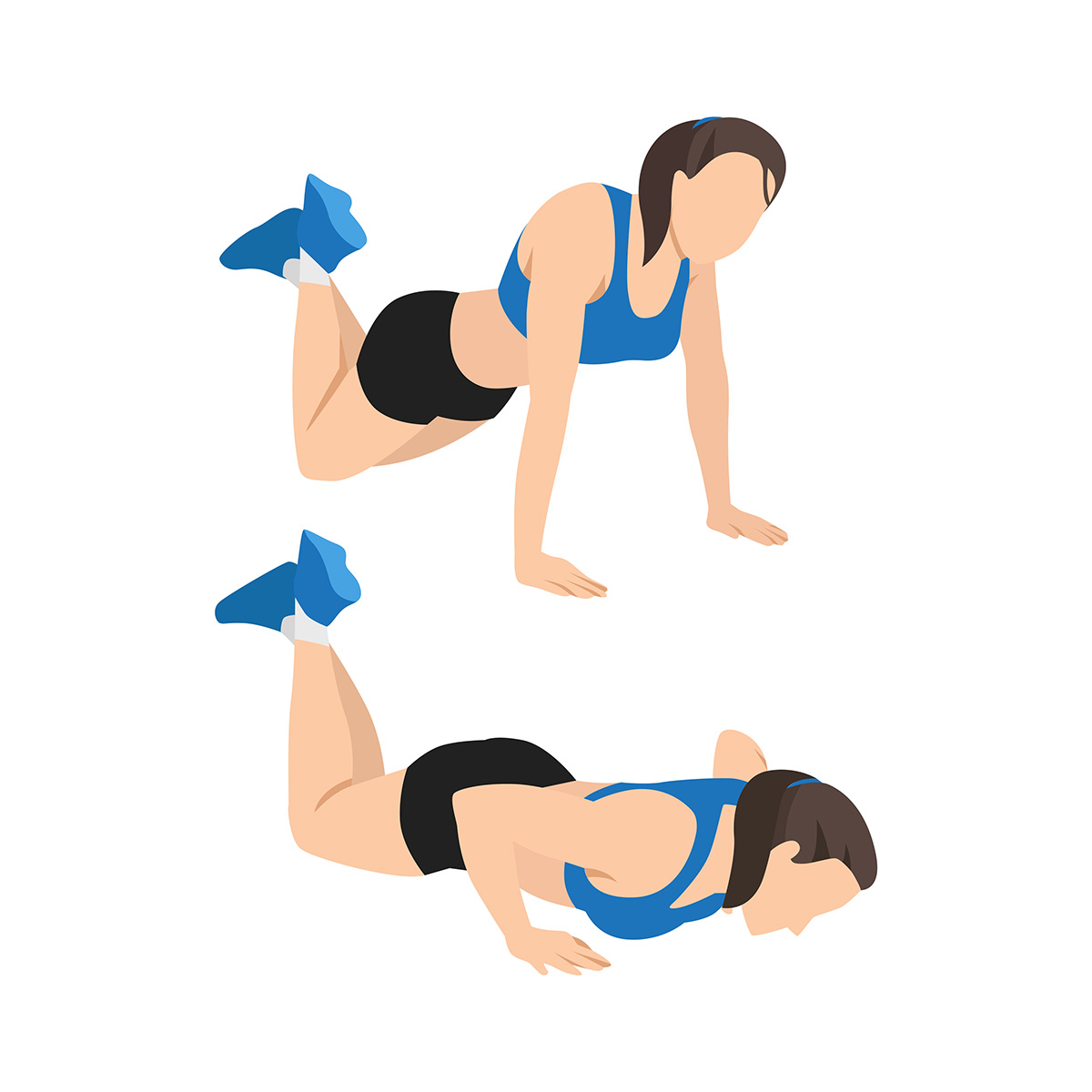

メニュー2 胸や腕の筋肉に効く腕立て伏せ

1.床に膝をついて、両腕は床に対して垂直に伸ばして手をつく。

2.肘は少し曲げ、肩幅より広めに手を置き、指先はやや内側に向ける。

3.膝をついたままゆっくり肘を曲げて、1秒間姿勢をキープする。

4.ゆっくり肘を伸ばし、元の姿勢に戻す。

ポイント

・姿勢を戻す時、腰を反らさないように注意する

参照:厚生労働省 健康づくりのための運動指針2006(PDF)

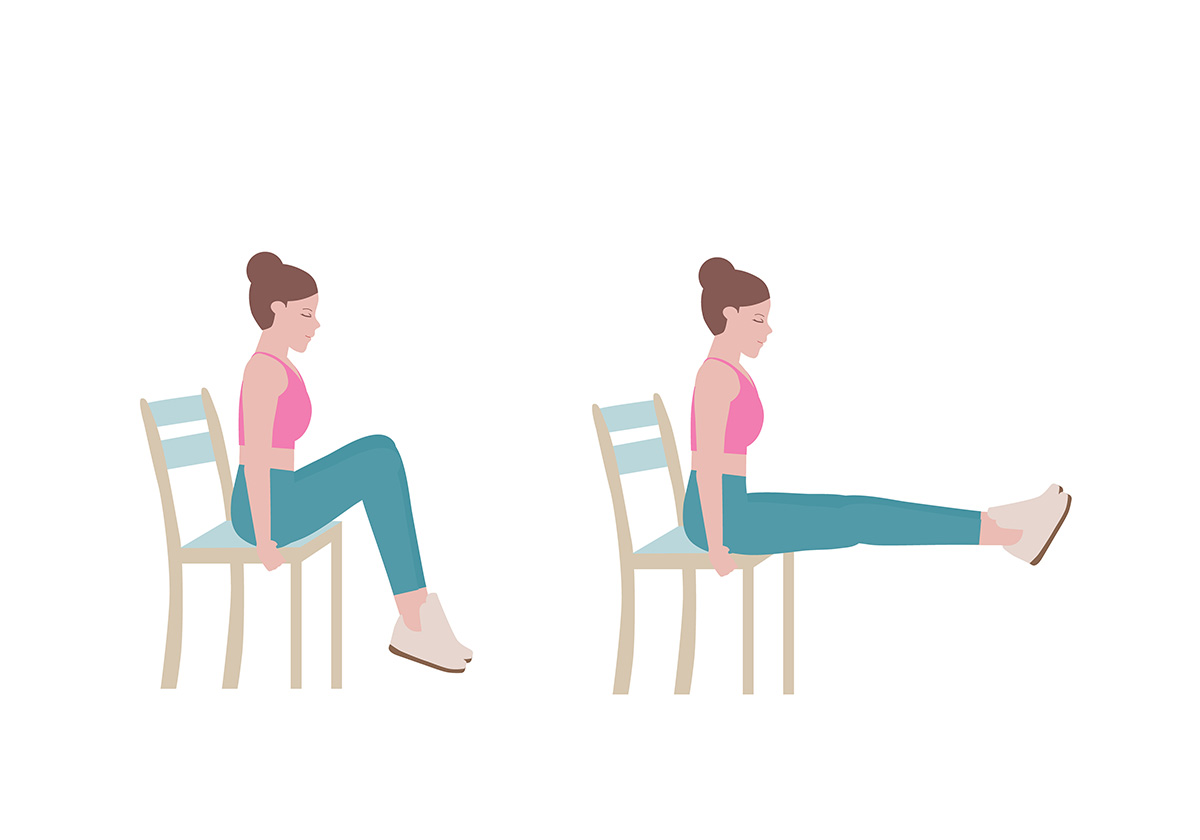

メニュー3 腹筋や腸腰筋に効く腹筋運動

1.椅子の前の方に腰を下ろし、お尻だけが椅子に乗っている状態で、空いている椅子の後ろ部分を両手で持つ

2.膝を曲げたまま両足を浮かせ、2秒かけてできるところまで両足を上げる

3.2秒かけて両足を下ろす

4.足の上げ下げを7回繰り返す

ポイント

・腹筋を意識してしっかり足を引き上げる

・楽に上がるようになってきたら、膝を伸ばして足を上げる

参照:厚生労働省スマート・ライフ・プロジェクト おうちで+10(プラステン)超リフレッシュ体操 超リフレッシュ筋トレ

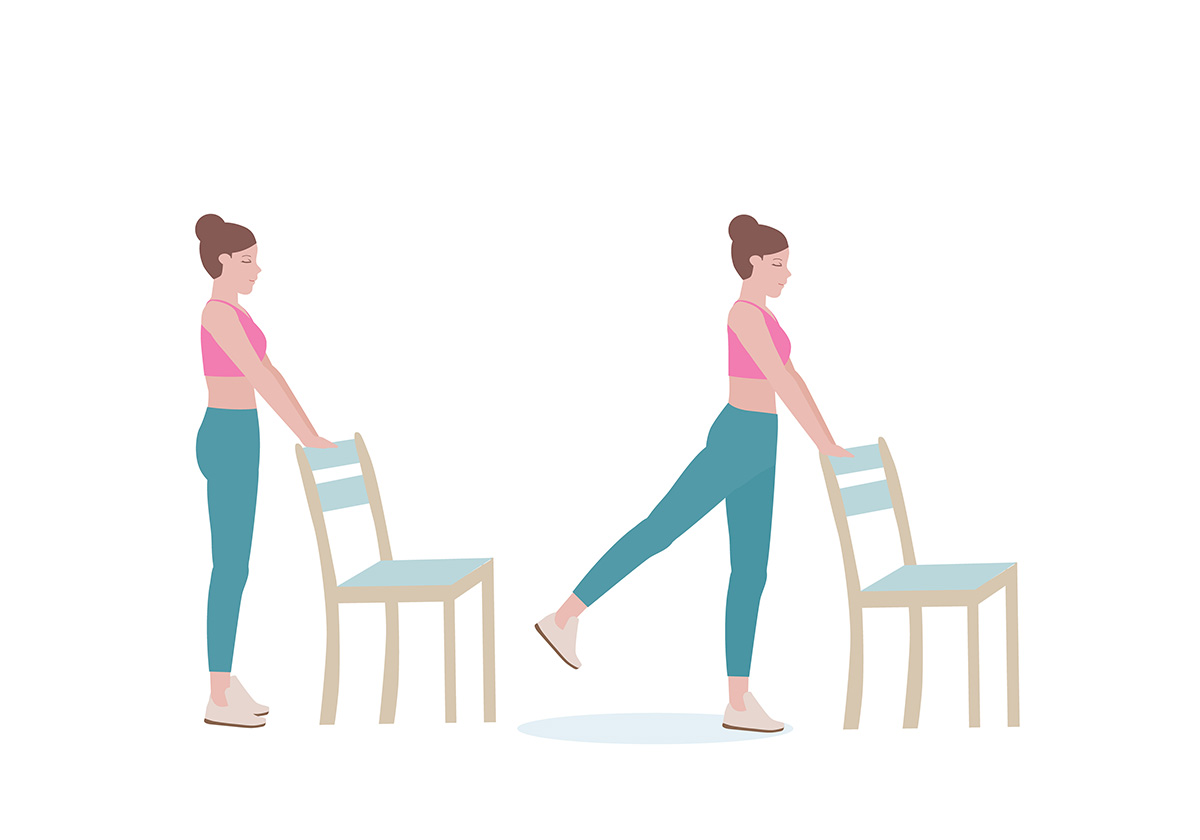

メニュー4 太ももの後ろ側やお尻に効くヒップエクステンション

1.椅子の背もたれに両手をかけ、背筋を伸ばして立ち、お尻の下の方に力を入れる。

2. 腰の位置を動かさず、3秒かけてかかとから足を後ろに上げて、1秒間姿勢をキープする。

3.3秒かけて、足を元の位置に戻す。

ポイント

・上半身が前に傾かないように気を付ける

・椅子に体重をかけない

参照:厚生労働省 健康づくりのための運動指針2006(PDF)

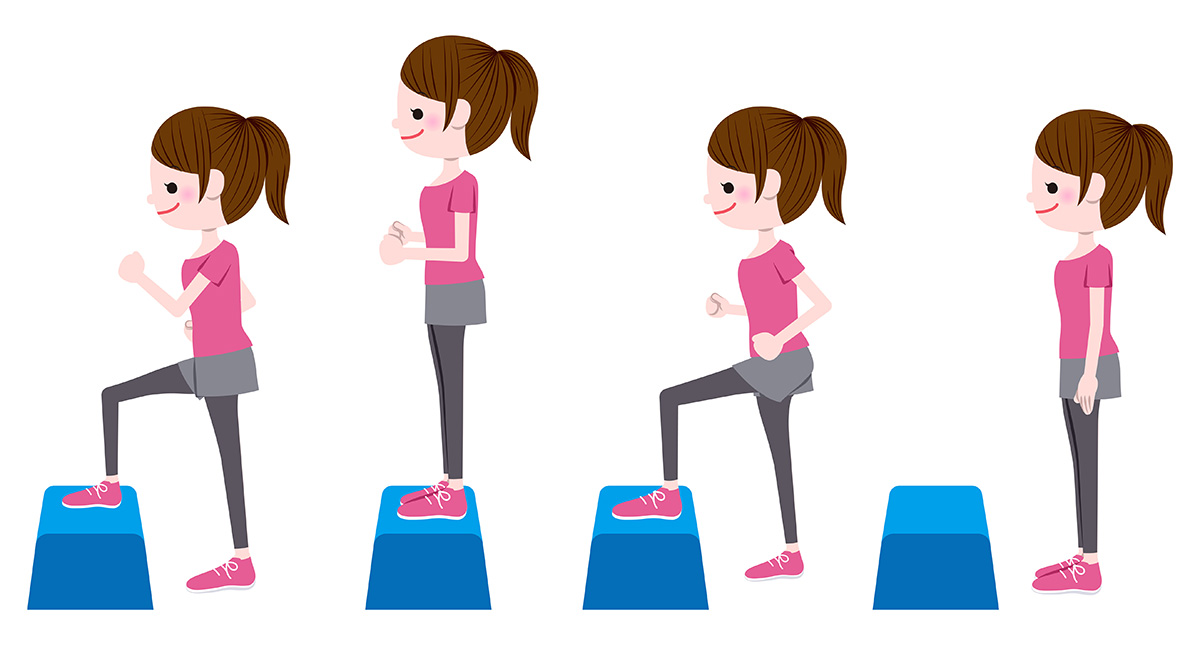

メニュー5 下半身の筋肉に効くステップエクササイズ

1.階段や踏み台などの前に立ち、階段なら1段、踏み台なら上に登って両足を揃える。

2.階段なら元の位置に、踏み台なら下に降りて両足を揃える。

3.膝に無理がかからない高さで昇降を繰り返す。

ポイント

・音楽のリズムに合わせて昇降を行うとやりやすい

・踏み台の場合、高さを上げることで負荷をあげられる

自宅でも静かにできるエクササイズはさまざま。マイペースにできる運動を始めましょう!

激しい運動を自宅でやるとなると、ご近所さんにうるさいと思われないか心配ですが、このぐらいのエクササイズなら大丈夫そうですね。

もちろん、それぞれのエクササイズの前後には準備運動と整理運動を忘れずに、怪我を防ぐことも大切です。毎日ちょっとずつでも続けて行けば自信がつきますし、エクササイズが習慣になれば、体の引き締めにも役立つのではないでしょうか。

おうち時間が長いからこそ、健康維持のためにも続けていきたいものですね

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事

-

【例文あり】新年度の抱負一覧!仕事や面接で使える一言・目標を紹介

-

【2025年最新】一人暮らしの食費は平均4.4万円!月2万に抑える節約術を解説

-

【2025年最新】二人暮らしの食費は平均7.5万円!月3万に抑える節約術は?

-

【2025年最新】3人家族の食費は平均8.5万円!内訳や目安額、節約術を解説

-

【2025年最新】4人家族の食費は平均9.5万円!年齢別の目安額や節約術は?

-

【図解】花火の種類は何がある?名前や分類、大きさなどを徹底解説!

-

秋はいつから?立秋と秋分の違いや秋を楽しむポイントを解説

-

【写真解説】雲の種類は全部で10種!見分け方や珍しい雲を紹介

-

2025年:ハロウィンはいつ?起源や由来、過ごし方を解説

-

医師監修:二日酔いを速攻で解消!頭痛・吐き気の治し方を解説

-

土用の丑の日の食べ物は?うなぎ以外の行事食やレシピを紹介

-

お盆の食べ物とは?定番の精進料理や地域別の行事食・お供え物を紹介

-

七夕の定番食べ物は?地域別の行事食を由来・歴史とあわせて解説

-

朝活で何をする?メリットやおすすめの活動、継続のコツを解説

-

夏至の食べ物とは?地域別の行事食とおすすめレシピを紹介

-

【医師監修】食中毒の原因は何?原因のランキングや予防方法も紹介

-

梅仕事とは?初心者でもできる基本のやり方とおすすめ梅レシピを紹介

-

母の日に贈る花の花言葉を解説!カーネーション以外の花もおすすめ!

-

油の正しい捨て方とは?ごみの分類や簡単な処理方法、NG行動をご紹介

-

医師監修:白湯の効果とは?作り方やおすすめのアレンジを紹介