現代テクノロジーの進化が聴力に及ぼす悪影響とは??聞くことで疲れがたまる??

普段私たちは多くの音を聞きながら生活していますが、「音を聞く」ことで「耳を傷める」ことがあるという事実はあまり知られていません。

例えば、ヘッドフォンで大きな音で音楽を聴いたり、騒音の激しい場所に行った後などに耳が少し聴こえづらくなった経験はありませんか?これらも知らず知らずのうちに耳を傷めているために起こるものです。今回は、身近に潜む耳への悪影響についてご紹介します。

目次

技術の進歩と騒音性難聴

現代テクノロジーの目まぐるしい変化は、時として聴力に悪い影響を与えることがあります。ヘッドフォンの連続使用から、交通渋滞による騒音公害、賑やかなコンサートまで、私たちが生活している環境、特に大都市に住んでいる人たちにとって、騒音の影響は確実に増えているのです。

騒音と難聴の関連性

複数の研究により、大きな騒音は直接聴覚に影響を与える可能性があることが明確になっています。以前は、産業現場などの騒音が労働者の聴力に悪影響を及ぼし、社会問題になったこともありました。しかし最近では、騒音に関連する聴覚問題の多くは「自己誘発型」である可能性があるそうです。その影響は非常に緩やかに進行するので、自分では気づかないことも多いようです。

騒音による聴力悪化の起因

最近は、騒音による聴力悪化の主な原因は、多くの人が常に持ち歩くイヤフォン、ヘッドフォンでの大音量での視聴です。「イヤフォン難聴」という言葉が存在するぐらい、これらのデバイスは私たちの聴力に大きく影響しています。

最近の技術の進歩により、音楽コンテンツ自体とそれに使われるオーディオ設備は、いままでよりも高品質で臨場感のある音を届けられるようになりました。

しかし、使い方を間違ってしまうと、聴力に悪い影響を与えてしまうことがあります。実際の調査によると、85dBを超える音楽を定期的に聞いている人のうち、65%もの人が永久的な聴覚損傷を受けているそうです。また、音楽だけでなく、映画、テレビ番組、動画コンテンツをヘッドフォンで大音量かつ長時間視聴すると、同様に悪い影響を受ける可能性があるそうです。

騒音による難聴はすべての人々に起こる可能性があります。

また、調査によると、若者の90%以上が毎日ヘッドフォンを使用しているそうで、この年齢層は以前の世代よりも騒音による難聴に悩まされやすいかもしれません。

特に20歳から40歳までの若い男性は、その影響を受けているという調査結果もあるそうです。

聴力を守る重要性

人間の聴力が年齢とともに衰えていくのは自然なことですが、身の回りのテクノロジーの進歩が原因で、聴力がいままでよりも早く低下するのは自然な事ではありません。

良い聞こえをできるだけ長く維持できるように、常に聴力を守ることが重要です。いまでは過剰な騒音をブロックするための、ノイズキャンセリング機能付きのヘッドフォンやデバイスも登場していますので、それらを活用するのも良いでしょう。

知らない間に耳を傷める騒音について

次に、知らず知らずのうちに耳を傷めている原因の「騒音」について見ていきましょう。

私たちは無意識に聴力を使って生活していますが、ほとんどの人は「音を聞く」ことで「耳を傷める」ことがあるという事実に気付いていないと思います。

難聴の原因はさまざまです。感染症、加齢、脳の損傷などがありますが、難聴の原因のNo.1は「騒音」です。耳を押さえていないと居たたまれないような大きな音を短時間に聞いたり、長時間にわたって聞き続けると、騒音性難聴を発症することがあるそうです。

耳の中には蝸牛(かぎゅう)という部分があります。グルグルとうずを巻いている形から、うずまき管とも呼ばれる蝸牛の中には、振動することで電気信号を聴覚神経に送る有毛細胞が詰まっています。

有毛細胞が揺れ動くと、振動が電気信号になって脳に伝わり、「音が聞こえる」と感じます。この有毛細胞が傷つくと、うまく電気信号を送れなくなり、その結果、音が聞こえにくくなってしまうのです。

耳を傷める音

当たり前のことかもしれませんが、小さな音ほど耳にやさしく、大きな音ほど耳を傷める可能性があります。一番怖いのは、知らないうちに耳を傷めるほどの大きな音を聞きすぎていること。まずは、耳を痛める音の範囲を知りましょう。

音の大きさは、デシベル(dB)という単位で測定します。通常の会話は60 dB程度です。それより大きい85~100 dBの音は、6~8時間連続して聞くと耳を傷める可能性が高くなります。さらに大きい110~180 dBの音は、レベルによっては30分も経たないうちに耳を傷めてしまいます。

例えば、あなたが大好きなアーティストのロックコンサートに行ったとします。会場に響き渡るアーティストの演奏は約120 dBで、これは約15分で耳を傷める可能性がある大きさです。

耳が傷むのは嫌だけど、大好きなアーティストのコンサート会場から15分で出てくるなんてナンセンスですよね。ロックコンサートに行けないなんて悲しすぎる…という人は、コンサートの翌日は大きな音を聞かないようにして、耳を休めるなどしてみてください。

また、最近はコンサート用の耳栓も販売されています。耳栓を使用するように勧めているアーティストもいます。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

音の大きさの目安

●85~100 dB(6~8時間で耳を傷める)

激しい交通量

騒がしいバー

ヘアドライヤー

オートバイ

地下鉄(通過音)

ミュージックプレーヤーの最大音量

●110~180 dB(レベルによっては1~30分で耳を傷める)

ロックコンサート(スピーカーの近く)

雷

緊急車両のサイレン

風船の割れる音(耳の近く)

スタジアムの大歓声

爆竹

航空機の離陸

聞こえを守る方法

騒音性難聴を防ぐ最も簡単な方法は、どこへ行く時も音の大きさに注意することです。音量85 dB以上の大きすぎる音が聞こえたら、耳を傷めるまえに移動できるとよいのですが、もちろんすぐに立ち去れないこともあるはずです。

そんな時は、耳栓で耳を守りましょう!今は様々な耳栓が販売されています。会話や必要な音は聞こえるけれど、耳に負担がかかる音はシャットアウトしてくれるものもありますので、試してみるとよいでしょう。

聞くことで疲れがたまる?難聴になると疲れやすい理由

最後に、耳の聞こえと疲労について見ていきましょう。

近年PCやスマートフォン等の使用で、目の疲れが蓄積する「眼精疲労」の症状で悩む方も少なくありません。「ピントが合わなくなる」、「目の奥の痛みや肩こりで仕事に集中できない」等、日々の生活に支障をきたす場合もあります。

これと同じように、難聴者の場合、「聞く」ことで疲れがたまってしまうこともあるといわれています。

「聞く」のは耳だけじゃなくて「脳」も

出典:シバントス株式会社

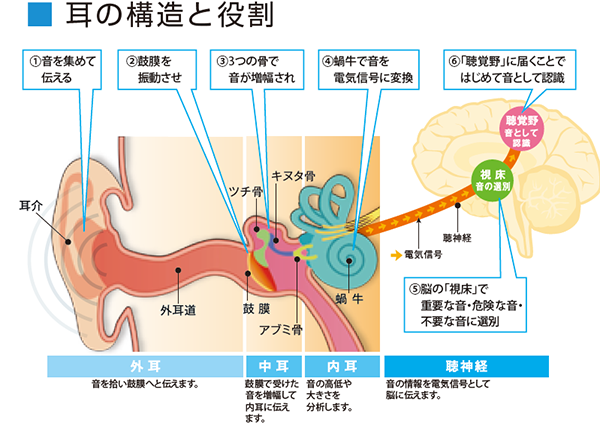

音を聞くのはどこでしょうか?もちろん耳ですよね。ですが実は、「脳」も重要な役割を果たしているのです。

耳は音を拾い、耳あなを通して音を鼓膜へと伝えます。さらに内耳で音の振動は電気信号に変換され、聴神経によって脳へと伝達されます。

脳は、届いた音を「重要か・危険か・不要な音か」等に選別します。そして、その音が何を示しているのかを認識します。つまり、いくら耳が音を伝えても、脳がその音を「意味を持つ情報」と認識してはじめて、私たちはその情報を理解することができるのです。

なぜ難聴だと聞くことで疲れてしまうのか

難聴が生じると、音から得られる感覚が弱くなるため、脳は何らかの形で失われた感覚を過度に補おうとします。聴覚が衰えたぶん、触覚や視覚などをより鋭くしようと一生懸命働くのです。例えば相手の唇の動きや表情、身振りなどを読み取ったりと、様々な方法で情報を集めようとします。しかし脳が余計に働いたことで、私たちはいつも以上に疲れを感じたり、集中力が低下したりします。

また、危険を察知するための音も聞こえにくくなることで、無意識のうちに不安になってしまうこともあるでしょう。難聴者の場合、これらの対応で脳に大きな負担がかかることになり、より多くのエネルギーを消費することで、「聞く」ことが疲労感の原因になってしまいます。

どうすれば疲れを緩和できるのか

このような疲れを避けるには、まずは聞き取りやすい環境を作ることが大切です。

例えば、会議をするときには静かな個室に移動したり、車内では流れる音楽の音量を落としたり、パーティーのような騒がしい環境でおしゃべりするときは人混みを離れたり、ということです。

また、医学の専門家がアドバイスしている「疲れた脳を休ませる方法」も参考にするとよいでしょう。よく言われているのは、十分な睡眠の確保、運動や趣味で気分を切り替える、ストレスや疲れを感じた時に深呼吸でリラックスする、等です。いろいろな方法があるので、ぜひ自分にあったものを導入してみましょう。

補聴器が疲れを軽減してくれるのか

聞くことで疲れてしまうなら、補聴器で音を大きくすればいいのでしょうか?

もちろん補聴器は脳の負担軽減に一役買います。ですが、単純に音量を大きくするから疲れなくなるのではありません。

補聴器には、脳が音をきちんと理解できるようにサポートする様々な機能が搭載されています。例えば、騒がしい場所では会話と雑音を分けて処理して会話がしっかり聞こえるようにしたり、後ろから声が聞こえてきたらその方向の音にフォーカスしたり、周囲の状況に応じて耳に届ける音量を自動で変更したり、などなど、複雑かつ繊細な調整を自動で行ってくれるのです。

補聴器を装用したら完全に疲れないということではありませんが、補聴器のこれらの機能が難聴者の聞く努力を軽減し、聞くことで感じる疲れを低減することにもつながります。

日常生活の騒がしい環境でよく聞き取れない、聞き取りになんとなく疲れを感じる方は、まず自分の聴力レベルを一度確認すると良いでしょう。シグニア補聴器のWEBサイトでは、オンラインで簡単にできる無料聴力テストがあります。耳鼻咽喉科の先生の診断に取って代わるものではありませんが、現状の聴力を把握するのに役に立ちます。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事

![[PR]シグニア無料オンライン聞こえのチェックはこちら](/wp-content/uploads/2022/05/kikoe.png)