【管理栄養士監修】秋が旬の野菜19選!特徴や時期を一覧で解説

しかし、秋はさまざまな野菜をおいしく食べられる季節だと知っていても、どの野菜が旬を迎えるのか、詳しくは分からないという方も多いでしょう。

そこで本記事では、秋が旬の野菜の特徴や旬の時期を一覧で解説します。あわせて、保存方法やおいしく食べるための見分け方、レシピも紹介します。この秋は、ぜひご家庭で旬の野菜を楽しんでください。

監修者

- 保科 琴美(ほしな ことみ)

- 東京電力ホールディングス株式会社

管理栄養士

管理栄養士として医療の現場で栄養指導の経験と実績が豊富。日本糖尿病療養指導士。定期的にヨガ講師としての活動も行っている。

目次

秋が旬の野菜一覧

秋に旬を迎える野菜を「根菜」「きのこ」「葉物」「その他」に分けると、それぞれの代表例は以下のとおりです。

- ▼根菜:にんじん/大根/かぶ/ごぼう/ヤーコン/ゆり根/レンコン

- ▼きのこ:しいたけ/松茸/しめじ/マッシュルーム/なめこ/まいたけ

- ▼葉物:チンゲン菜/ルッコラ/葉とうがらし

- ▼その他:ナス/ぎんなん/みょうが

秋の野菜は夏野菜に比べて水分量が少なめで、味が濃く、甘みが強いのが特徴です。これは、日照時間が短く光合成がしにくい冬に備えて、秋の野菜は栄養を蓄えようとするためで、糖分をたくさん含んだ状態で収穫されるからです。

また、秋の野菜は味が濃厚なだけでなく、ビタミンやミネラルなどの栄養も豊富に含みます。

根菜:にんじん/大根/かぶ/ごぼう/ヤーコン/ゆり根/レンコン

秋が旬の根菜の代表例は、以下のとおりです。

秋の根菜には、風邪の予防にも効果的なビタミンC、代謝を促進するビタミンB群、血糖値上昇を抑える食物繊維などの栄養素が豊富に含まれています。

にんじん(9~12月)

にんじんは代表的な根菜の一つで、家庭でもよく登場する野菜です。β-カロテンやカリウム、食物繊維を多く含んでおり、煮物や汁物、カレーなどさまざまな料理に使われています。にんじんは全体の赤みが濃く、傷や切り口に変色がないものほど新鮮です。

にんじんを長持ちさせるには、1本ずつキッチンペーパーに包んで、冷蔵庫もしくは冷暗所に立てた状態で保存すれば2〜3週間は保存できます。冷凍保存する場合は、適当にカットした状態のものを固めに茹でてから保存容器に入れれば、1か月ほどの保存が可能です。

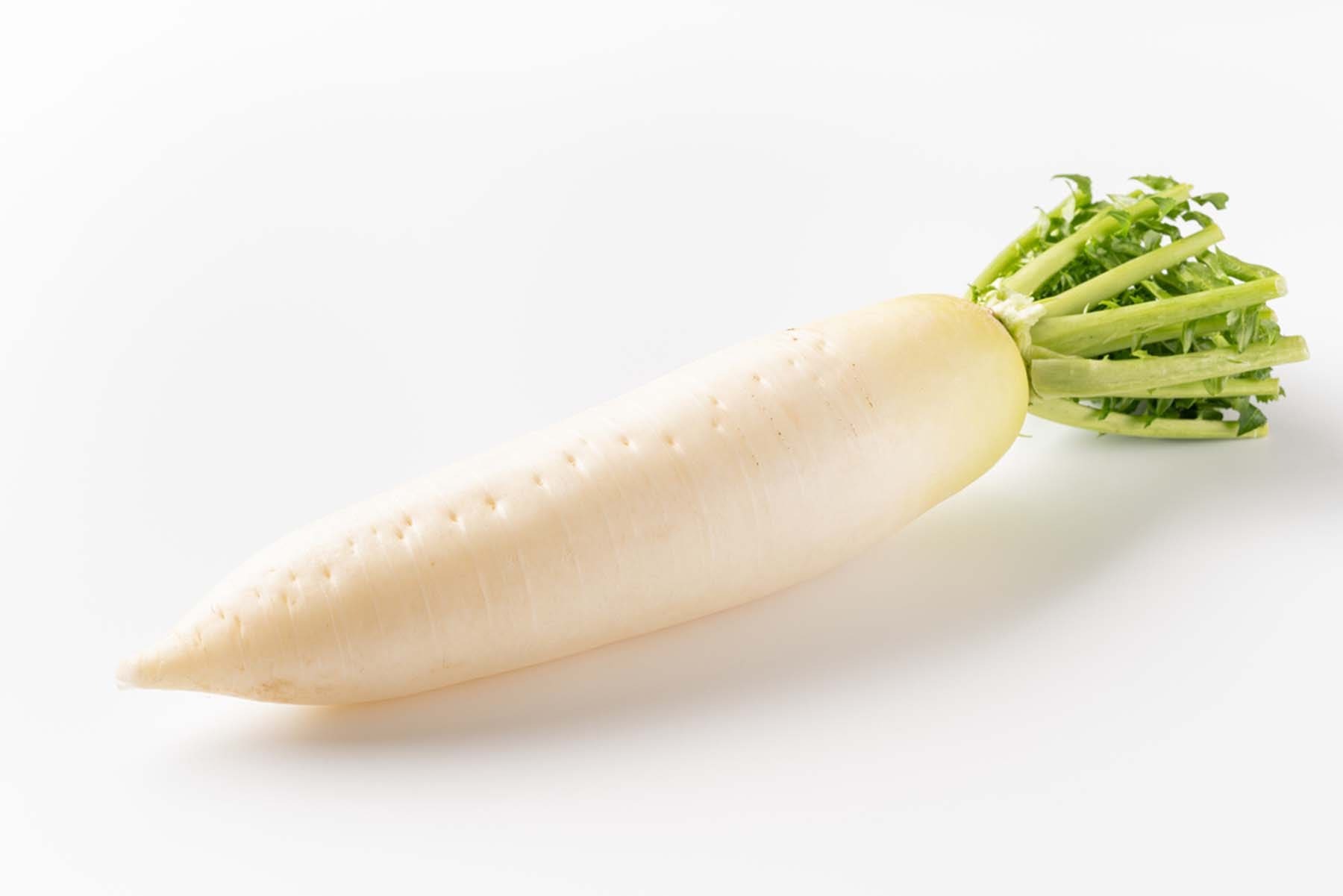

大根(10~翌年3月)

大根も代表的な根菜の一つで、水分が多く、辛みと甘みがあるのが特徴です。

栄養価も高く、ビタミンB群やビタミンC、カリウム、食物繊維を豊富に含みます。煮たり焼いたりするだけでなく、生で食べたり、すりおろして薬味にしたりするなど多彩な食べ方を楽しめます。

大根を購入する際は、全体的に張りとツヤがあり、太くてまっすぐなものを選ぶのがおすすめです。大根は葉まで食べられますので、葉がついている場合は、葉から先までピンと張った緑色が鮮やかなものを選びましょう。

保存する際は、キッチンペーパーや新聞紙に包んで冷蔵庫に入れておくと、最大で2週間ほど保存できます。葉がついている場合は、葉を切り落として根と別々に保存しましょう。

かぶ(10~11月)

かぶは和食だけでなく、中華料理にも登場する野菜です。栄養価が非常に豊富で、デンプンの消化を助ける消化酵素のアミラーゼやビタミンCなどを含んでいます。

かぶは、生でも加熱してもおいしく食べられます。生で食べるとシャキシャキとした食感や甘みが楽しめ、煮込むとホクホクとした食感でさらに増した甘みを味わえます。

かぶは、根の表面にツヤがあり、傷やひび割れがなく形のきれいなものを選ぶのがおすすめです。保存する際は、1個ずつキッチンペーパーに包んだ上でポリ袋に入れれば、1週間〜10日ほどおいしさを保てます。

葉がついている場合は、大根と同様に、葉を切り落として根と別々に保存しましょう。

ごぼう(10~12月)

ごぼうは、和食を中心に使われる野菜で、食物繊維やカリウム、カルシウムなどの栄養素が豊富に含まれます。食物繊維の含有量は100gあたり5.7gで、野菜の中でもとくに豊富に含まれています。

ごぼうを購入する際は、太さが均一でひげ根の少ないものを選ぶのがおすすめです。泥がついているものは、新聞紙で包み冷暗所に保存してください。洗って泥を取り除いたものは、ラップに包んで冷蔵庫に立てておきましょう。

泥付きのごぼうは約1か月、冷蔵庫に入れたごぼうは約1週間保存できます。

ヤーコン(11月)

ヤーコンはサツマイモに似た野菜で、低カロリーながら、整腸作用があるフラクトオリゴ糖や抗酸化作用をもつポリフェノールを多く含むことから、世界三大健康野菜の一つとして人気があります。

生のままサラダにして甘みやシャキシャキとした食感を味わったり、加熱調理してきんぴらにしたりと、さまざまな食べ方を楽しむのがおすすめです。

ヤーコンを保存する際は、新聞紙などに包んで冷暗所に保存すれば、約1〜2週間は鮮度を保てます。

ゆり根(10~11月)

ゆり根は、ユリの花の球根部分にあたる野菜です。茶碗蒸しなどの和食に多く使われますが、素揚げやバター焼きにしてもおいしく食べられます。

ゆり根の主成分は炭水化物で、ビタミンやミネラルを多く含みます。カリウムの含有量は野菜の中でもとくに多く、葉酸も摂取できるので、女性を中心に注目されている野菜です。

ゆり根を購入する際は、身が引き締まって張りのあるものを選ぶのがおすすめです。おがくずに埋めて冷蔵することで、約1か月は鮮度を保てます。洗ってしまった場合は冷蔵庫で保存し、1週間以内に食べきるようにしましょう。

レンコン(11~翌年2月)

レンコンは、蓮の地下茎にあたる野菜で、ビタミンCの含有量が多く、生の状態であればレモン果汁にも匹敵します。

レンコンを購入する際は、丸みのある寸胴型で、傷がないものを選びましょう。レンコンを手に取ったときにずっしりとした重みや硬さがあれば、新鮮な証拠です。

カットされたものは、ラップに包んで冷蔵庫に入れると約1〜2週間はおいしさを保てます。土がついているものは、濡らしたキッチンペーパーで包み、その上からラップでぴったり包んで冷蔵庫に入れておけば、約1週間は保存できるでしょう。

きのこ:しいたけ/松茸/しめじ/マッシュルーム/なめこ/まいたけ

秋が旬のきのこの代表例は、以下の6種類です。

きのこには、ビタミンB群やミネラル、食物繊維などの栄養素が豊富に含まれており、カロリーも少ないのが特徴です。

しいたけ(9~11月)

しいたけは、炒め物や煮物など、さまざまな料理で使えるおなじみの食材です。ビタミンD やビタミンB1、ナイアシン、葉酸、食物繊維と、多くの栄養素を含みながら、低カロリーなのが特徴です。さらに、天日干しにすることでビタミンDが増え、香りも増します。

おいしいしいたけを味わうには、肉厚で傘が開いていないものを選びましょう。保存する際は、しいたけの軸(柄)と石づきは切り離さず、軸を上にしてキッチンペーパーに包みましょう。ビニール袋に入れて冷蔵すれば、1週間ほど保存できます。

しいたけの傘の裏側が上を向くようにして保存すると、傷みにくくなります。

松茸(9~10月)

松茸は「日本のきのこの王様」とも呼ばれる高級食材です。食物繊維やビタミンDなどを含み、血糖値の上昇を抑える作用や血中脂質の改善効果も期待できます。

松茸は傘(かさ)が開くと香りが抜けやすくなるため、閉じているものを選びましょう。購入したその日に食べきるのがおすすめですが、保存したい場合は、キッチンペーパーなどで包んで冷蔵庫に入れておけば、2〜3日は鮮度を保てます。

しめじ(9~10月)

しめじは、スーパーでよく目にする定番のきのこで、炒め物や汁物、鍋物などさまざまな料理に使われます。栄養価が豊富で、ビタミンB群やビタミンD、食物繊維、ビオチン、ナイアシンなどが含まれています。

しめじを購入する際は、傘と軸(柄)にしっかりした弾力があり、一株にまとまったものを選ぶと、豊かな味や香りを楽しめます。

石づきをとって小房に分け、保存袋などに入れて冷凍保存すれば、1か月ほど鮮度を保てます。

マッシュルーム(10~12月)

マッシュルームは、世界一生産されているきのことも言われており、和食洋食問わずさまざまな料理に使われています。高血圧を予防するカリウムやビタミンB群、食物繊維が多く含まれているのが特徴です。

マッシュルームを購入する際は、傷が少なく傘が滑らかで、身が引き締まっているものを選ぶのがおすすめです。洗わずに保存袋などに入れて空気を抜き、冷凍保存すれば3週間ほどはおいしさを保てます。

なめこ(9~11月)

なめこは、独特なぬめりが特徴のきのこで、汁物に多く使われます。このぬめりには、たんぱく質の吸収を促進し、胃の粘膜を守ってくれる効果が期待できます。

おいしいなめこを味わうには、傘が開きすぎず肉厚のものを選ぶのがおすすめです。真空パック入りのものであれば、そのまま冷凍保存できます。石づきがある場合はカットして、保存袋に入れて冷凍すれば約1か月は鮮度を保てるでしょう。

まいたけ(9~10月)

まいたけは、独特な食感と香りが楽しめるきのこです。炊き込みご飯や汁物などさまざまな料理で使われており、和食ではおなじみの食材です。まいたけには、ビタミンDやカリウム、食物繊維が多く含まれています。

おいしいまいたけは、色が濃く肉厚で、弾力が強いものを選びましょう。石づきをカットして小房に分けた状態で保存袋に入れ、冷凍庫で保存すれば1か月ほどはおいしく頂くことができます。

葉物:チンゲン菜/ルッコラ/葉とうがらし

秋が旬の葉物野菜は、以下のとおりです。

秋が旬の葉物野菜には、ビタミンやミネラルが豊富に含まれており、健康的な食卓に欠かせません。生食のほか、煮物や炒め物にも使われます。

チンゲン菜(10~11月)

薄い葉と白くて長い茎が特徴のチンゲン菜は、β-カロテンやビタミンC、食物繊維を多く含み、中華料理によく使われます。気温が一気に下がり始める11月ごろは、とくにおいしく食べられる時期です。

炒め物をする際には、さっと油にくぐらせる「油通し」をすることで、チンゲン菜特有のみずみずしさを保ったまま調理できます。

チンゲン菜は、葉の緑色が濃く、密集しているものを選びましょう。保存するときは、一口大に切ってからラップで小分けにして包み、保存袋に入れて冷凍庫に保管すれば、3週間ほど鮮度を保てます。

ルッコラ(10〜12月)

ルッコラは、独特な苦みと香りをもつ野菜で、サラダやパスタ、ピザなどに使われます。ビタミンCや鉄分など、女性にうれしい栄養素を豊富に含んでいます。

ルッコラは、大きければ大きいほど香りが強くなるため、生食する場合は若く柔らかいものを選ぶと、苦みも少なく食べやすいでしょう。サラダに使う際は、小さなものを選ぶのがおすすめです。辛みが苦手な場合は、火を通すことで緩和させられます。

水が入った容器にルッコラを立てて冷蔵庫に入れれば、鮮度を保ったまま5日ほど保存できます。

葉とうがらし(8~10月)

葉とうがらしは、さわやかな酸味や辛みが特徴です。生食もできますが、佃煮やふりかけにしたり、炒め物に加えたりしてもおいしく食べられます。β-カロテンやビタミンE、ビタミンCを多く含んでいます。

葉とうがらしを選ぶ際は、葉の色が鮮やかなものがおすすめです。とうがらしが多くついていると、辛みが強くなります。

葉とうがらしは、乾燥に弱く痛みやすいため、なるべく早く食べきることをおすすめします。保存したい場合は、乾燥防止として新聞紙に包んでから保存袋に入れて冷蔵しましょう。

その他:ナス/ぎんなん/みょうが

秋が旬の根菜、きのこ、葉物野菜をご紹介しました。このほか、秋においしく食べられる野菜は次の3種類です。

おいしく食べられるのはもちろんですが、どの野菜も免疫力を高めたり、代謝を促進したりするなど健康によい食材ばかりです。

ナス(5~10月)

ビタミンやカリウムが多く含まれるナスは、夏野菜として知られていますが、秋まで旬が続いています。秋に収穫できる「秋ナス」は、昼夜の寒暖差が大きくなり、日差しが和らいだころに育つのが特徴です。

秋ナスは水分をしっかり含んで柔らかく、皮が薄いので、焼きナス、天ぷら、漬物にすればおいしく食べられるでしょう。

低温と乾燥に弱いため、常温で保存するか、ラップにしっかり包んだ状態で野菜室に入れておくと日持ちします。

ぎんなん(9〜11月)

ぎんなんは、β-カロテンやビタミンCを多く含み、免疫力を高める効果がある野菜です。茶碗蒸しや甘露煮などの料理に使われます。

購入する際は、殻が白く、振ってみて音がしないものを選ぶとよいでしょう。紙袋に入れて冷蔵庫で保存すると数か月ほど風味を保てます。冷凍する場合は、殻剥きして塩茹でしたあと、薄皮を取り除いた状態で冷凍庫に入れましょう。

みょうが(6〜10月)

みょうがは、独特の香りと辛みが特徴で、薬味やおひたしとして多く使われます。みょうがには、アントシアニンやアルファピネン、カリウムなどの栄養素が豊富に含まれており、抗酸化作用や代謝促進効果があります。

新鮮なみょうがを購入したいなら、丸みがあり、先端が開きすぎていないものを選ぶとよいでしょう。キッチンペーパーに包んで冷蔵庫に入れれば、10日ほど鮮度を保つことができます。

秋の野菜を使ったおすすめレシピ5選

「くらひろ」では、日々の食卓を彩る簡単・お手軽な一品料理のレシピを公開しています。ここからは、そんなくらひろレシピの中から、秋野菜を使ったおすすめレシピをご紹介します。

人参とナッツのエスニックサラダ

秋が旬のにんじんを使用するレシピです。手軽に作れる料理でありながら彩りがきれいで、「食卓にもう1品追加したい」というときにおすすめです!

材料(2人分)

- 人参:2/3本(135g)

- ピーナッツ:約20粒

- 干しえび:大さじ1(6g)

- にんにく:1/2かけ(5g)

- 【A】ナンプラー:大さじ1

- 【A】塩:少々

- 【A】レモン汁:大さじ1

- 【A】砂糖:大さじ1/2

- パクチー(飾り):適量

作り方

- 人参は千切りにする。ピーナッツ、干しえびは刻む。にんにくはみじん切りにする。

- 【A】をボウルに入れて混ぜる。

- (2)に(1)を加えて和える。器に盛り、好みでパクチーを添える。

鶏肉ときのこの甘酢煮

秋が旬のしめじを使用するレシピです。しめじに含まれる必須アミノ酸のリジンは、集中力や免疫力を高めたい方におすすめの栄養素です。

材料(2人分)

- 鶏もも肉:2/3枚(170g)

- しめじ:1/2袋(50g)

- まいたけ:1/2袋(50g)

- 塩:少々

- こしょう:少々

- 薄力粉:大さじ1

- サラダ油:大さじ1

- 【A】ケチャップ:大さじ1

- 【A】酒:大さじ1

- 【A】酢:大さじ1

- 【A】醤油:大さじ1

- 【A】はちみつ:大さじ1

- 【A】水溶き片栗粉:適量

作り方

- 鶏もも肉は筋があれば取り除き、ひと口大に切って塩こしょうを振り、薄力粉をまぶす。

- きのこは石づきを取り、食べやすい大きさにする。

- フライパンにサラダ油を熱し、(1)の鶏もも肉ときのこを加えて焼き色をつける。

- (2)に【A】を加えて蓋をし、弱火で約5分煮込む。水溶き片栗粉でとろみをつける。

茄子と豆腐の揚げ出し

秋が旬のナスには、ポリフェノールが含まれており、疲労回復や目の機能のサポートといった効果があります。この料理は、シンプルな味付けで食べやすいのもポイントです。

材料(2人分)

- 木綿豆腐:1/2丁

- なす(大):1本

- 生姜:1/2かけ

- 青じそ:1枚

- 【A】片栗粉:大さじ1/2

- 【A】小麦粉:大さじ1/2

- 揚げ油:適量

- 【B】だし汁:150cc

- 【B】酒:大さじ1

- 【B】みりん:大さじ1

- 【B】醤油:大さじ1

作り方

- 豆腐はペーパーでつつみ、ザルに置き重しをのせて水切りしておく。

- なすは縦半分に切り、皮面に浅く斜めに切れ目を入れる。生姜はすりおろし、青じそは千切りにする。【A】はバットに入れ、混ぜておく。

- 油を170℃に熱し、なすを揚げて取り出す。豆腐に【A】をまぶし、揚げ油に入れきつね色になるまで揚げる。

- 【B】を鍋に入れて火にかけ、沸騰したら3分ほど煮詰めてから火を止める。器に盛った(3)にかける。

大根と豚肉の甘辛煮

大根にはイソチオシアネートが含まれており、がん予防や消化促進効果が期待できます。また、豚肉には疲労回復効果があるため、疲れたときやスタミナを増強したいときにおすすめのレシピです。

材料(2人分)

- 豚こま切れ肉:150g

- 大根:1/2本(400g)

- サラダ油:小さじ1

- 【A】水:150cc

- 【A】醤油:大さじ2

- 【A】みりん:大さじ2

- 【A】酒:大さじ1

- 【A】砂糖:大さじ1

- 【A】豆板醤:小さじ1

- 【A】生姜:1/2かけ(5g)

作り方

- 大根は皮を剥いて2cm幅のいちょう切りにし、鍋に入れる。ひたひたに水を加え、火にかけて約10分茹でる。

- 生姜は千切りにする。

- 鍋にサラダ油を熱し、豚肉を加えて炒める。色が変わったら(1)の大根を加え、さっと炒める。

- (3)に 【A】を加え、沸騰したら弱火にし、約10分煮込む。

新じゃがアンチョビポテト

みずみずしい新じゃがとアンチョビの塩気で、食が進む一品。アンチョビは脳や血管の健康維持に役立つDHAやEPA、じゃがいもは豊富な食物繊維やビタミンCを含むなど、栄養価の高いレシピです。

材料(2人分)

- 新じゃが芋:300g

- にんにく:1かけ

- アンチョビ:20g

- オリーブオイル:大さじ2

- 塩:少々

作り方

- じゃが芋は皮付きのまま、ひと口大に切る。アンチョビとにんにくはみじん切りにする。

- ボウルに、オリーブオイル、にんにく、アンチョビ、塩を入れてよく混ぜる。

- じゃが芋を加え、からめるように混ぜる。

- (3)を天板に広げ、200℃のオーブンで20分焼く。

家庭菜園におすすめの秋の野菜3選

秋は収穫の季節として知られていますが、それは家庭菜園にも当てはまります。

ここでは、家庭菜園におすすめの野菜を3つピックアップしてご紹介します。

サツマイモ:少ない肥料で育つ

栄養価が高く、日本の秋の風物詩とも言えるサツマイモ。一般的に、種芋から育てることが多く、発芽から収穫までの期間が比較的短いため、初心者でも育てやすい野菜です。

サツマイモの栽培は、肥料があまり必要なく、水やりも不要なためほとんど放任で育つ手軽さも魅力です。ただし、肥料が多すぎると「つるボケ」という状態になり、葉は伸びても根が育たない状態に陥ることがあるため注意が必要です。

チンゲン菜:ミニサイズで手軽に

狭いスペースでも栽培できるチンゲン菜もおすすめです。コンパクトな成長形態で、プランターや小さなコンテナでも十分に育ってくれます。広い庭をもつことが難しい都市部の家庭でも、ベランダや窓辺など限られたスペースで気軽に初められるのが魅力です。

新鮮な緑の葉は、料理にも重宝されています。スープやサラダなど、さまざまな料理にチンゲン菜を加えることで、その味と栄養価を楽しめます。

にんじん:収穫までの時間が短い

にんじんの種をまいてから収穫までの期間は約2〜3か月と短く、その手軽さが家庭菜園にぴったりの野菜です。ミニタイプを選べば、畑などの広いスペースも不要。バルコニーやテラス、窓辺といったスペースが限られた環境でも育てられます。

また、にんじんは耐寒性があるため、春から秋にかけての幅広い季節での栽培が可能です。年間を通じて新鮮なにんじんを楽しめるため、家庭菜園初心者にもおすすめです。

まとめ

秋は「食欲の秋」と言われるほど、多くの野菜が旬を迎える時期です。秋が旬の野菜には、にんじん・大根・かぶ・ごぼう・レンコンなどが挙げられます。秋野菜は夏野菜に比べて水分量が少なめで、味が濃く、甘みが強いのが特徴です。

今回ご紹介した以外にも、秋は多くの野菜がもっともおいしくなる旬の時期を迎えます。旬の野菜は価格が抑えられ、栄養価も豊富になりますので、今回ご紹介したレシピを参考に、ぜひご家庭の料理にも取り入れてみてください。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事