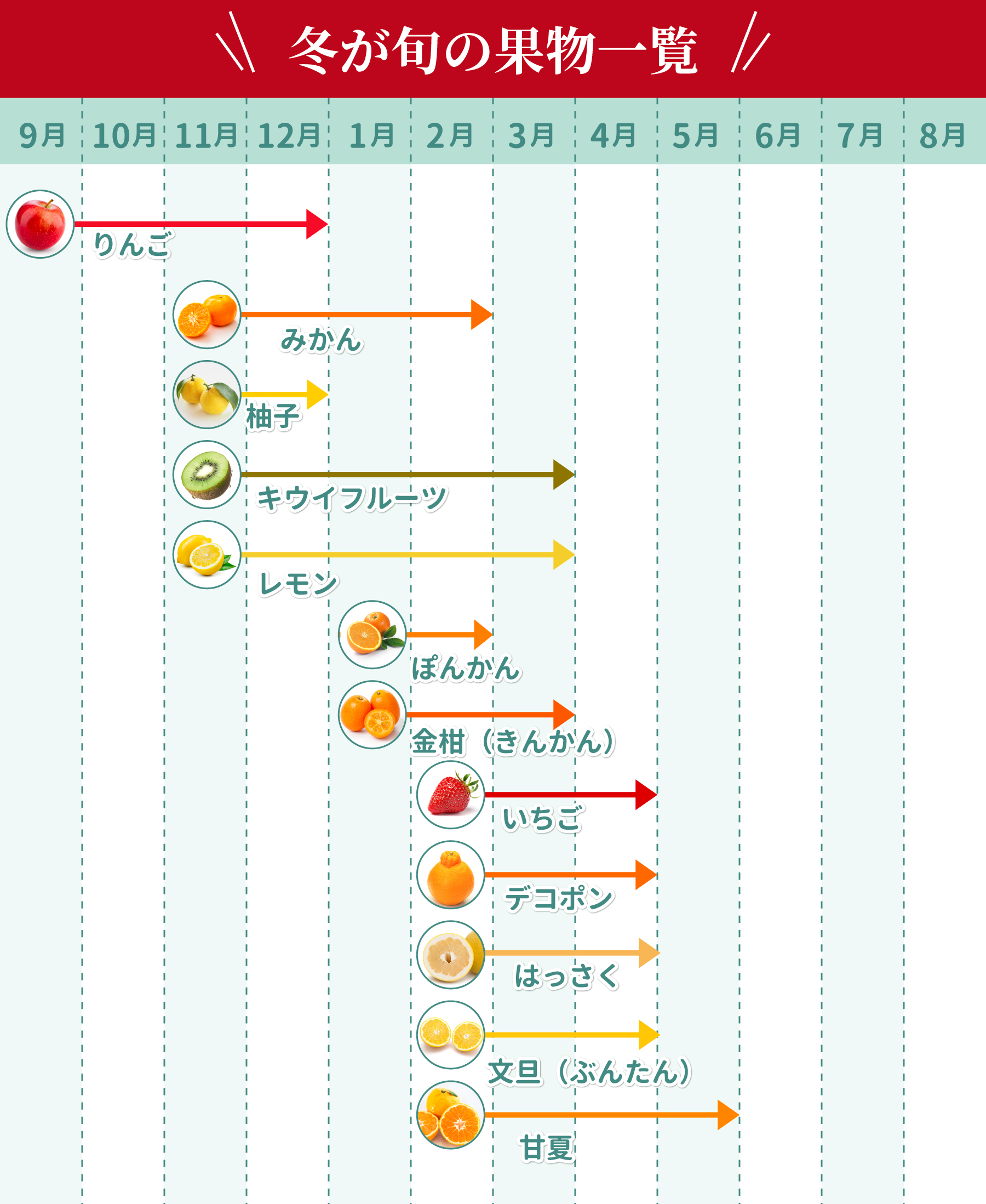

【一覧】冬が旬の果物・フルーツとは?冬ならではのおいしい食べ方もご紹介

今回は、冬が旬の果物を一覧でご紹介します。あわせて、おすすめしたいおいしい食べ方や、果物狩り・プランター栽培向けの果物もご紹介します。この記事を参考に、冬のフルーツを思いっきり楽しんでください。

目次

冬が旬の果物とは

スーパーでは一年中さまざまな果物が並んでいるため、冬が旬の果物はどれなのか、分からないという方も多いでしょう。

旬を迎えた果物は、味が濃厚で栄養価も高いという特長があります。冬に旬を迎える代表的な果物は以下のとおりです。

ここからは、それぞれの果物について詳しく解説していきます。

- ▼りんご:9~12月

- ▼みかん:11~2月

- ▼柚子(ゆず):11~12月

- ▼キウイフルーツ:11~3月

- ▼レモン:11~3月

- ▼ぽんかん:1~2月

- ▼金柑(きんかん):1~3月

- ▼いちご:2~4月

- ▼はっさく:2~4月

- ▼文旦(ぶんたん):2~4月

- ▼デコポン:2~4月

- ▼甘夏:2~5月

りんご:9~12月

りんごは秋から冬に旬を迎えます。春から夏など、旬ではない季節でもスーパーに並んでいるのは、冷蔵貯蔵できる品種があるからです。一年中食べられるのはうれしいことですが、やはり旬の時期に味わうりんごは格別です。香り豊かでみずみずしく、シャキシャキとした歯ごたえを楽しめます。

りんごは全体的に赤く、色つやが良いものを選ぶと、味が濃く甘みも強いです。果実の下の部分(おしり)は深くくぼみ、形が整っているものがおすすめです。太いツルがついているものを選びましょう。

みかん:11~2月

一般的に、みかんと言えば「温州みかん」を指します。ビタミンCが豊富で、風邪予防にぴったりの果物です。10月から出荷量が増え、12月にピークを迎えます。スーパーでは年中手に入りますが、5月から9月頃に出回っているみかんはハウス栽培のみかんです。

温州みかんは、皮が柔らかくて手で簡単にむけるので、手軽に食べられます。皮の色が濃く、ハリとツヤがあって、ヘタが小さいものを選びましょう。そのまま食べるほか、まるごと冷凍して冷凍みかんにしてもおいしいです。

柚子(ゆず):11~12月

柚子は鮮やかな黄色の柑橘類で、爽やかな香りが特徴的です。11月頃から流通量が増え、12月にピークを迎えます。

果汁から果皮まで無駄なく活用されることが多く、果汁は調味料に、果皮はお菓子作りにおすすめです。また、冬至の日には「ゆず湯」で楽しむ習慣も広まっています。

キウイフルーツ:11~3月

キウイフルーツは、褐色の産毛がニュージーランドの国鳥キウイに似ていることから名づけられた果物です。旬は冬と春で、12月から出荷量が増えます。原産地は中国ですが、ニュージーランドで改良された品種が多いです。国内では愛媛県、福岡県、和歌山県などで栽培されています。

購入するときは表面にしわがなく、褐色の産毛が均一なものを選びましょう。硬いものは未熟なので、しばらく常温で置いておくと完熟します。スライスしてそのまま食べたり、スムージーやジュースに加工したりしてもおいしいです。

レモン:11~3月

レモンの旬は冬と春です。3月から4月、および10月に出荷量が増え、12月がピークとなります。100g当たり約100mgのビタミンCを含み、これは柑橘類の中でもトップクラスです。国内産レモンは、主に広島県や愛媛県で栽培されています。

爽やかな香りと酸味が特徴的で、調味料やジュース、デザートなどに適した果物です。絞ってサラダにかけたり、冷凍したレモンをすりおろして鍋や和え物の薬味にしたりできます。レモンのはちみつ漬けやレモネードなどは、レモンだからこそおいしくできるレシピです。

スーパーで購入する際は、重みがあって色ムラがなく、表皮がなめらかなものを選びましょう。

ぽんかん:1~2月

ぽんかんは一般的なみかん(温州みかん)よりも一回り大きい柑橘類です。12月中旬に収穫時期を迎え、食べごろになる1月中旬から2月中旬に出荷されます。

ぽんかんは、分厚くボコボコとした皮が特徴的です。みかんに比べると酸味が少なく、強い甘みを感じることができます。

金柑(きんかん):1~3月

金柑は皮ごと食べられる小さな柑橘類です。1月中旬から3月中旬ごろが旬となります。

金柑にはほのかな苦みと甘み、酸味があり、おせち料理の甘露煮にも使われます。最近は、生で食べられる「完熟金柑」も人気です。

いちご:2~4月

いちごの旬は冬と春です。クリスマスシーズンの12月に多く流通し、5月ごろまで楽しめます。

いちごはビタミンCを多く含み、1日に必要なビタミンCを7粒で摂取できるといわれているほどです。洗ってヘタを取ればそのまま食べられるので、カットする手間がかからず気軽に食べられるのもうれしいポイントです。

スーパーで買うときは、傷がなく、ヘタの近くまで色が鮮やかでハリがあるものを選びましょう。生で食べるほか、ケーキの具材に使ったり、つぶしてジャムやドレッシングにしたりするのもおすすめです。果肉が柔らかく、傷がつきやすいため、早めに食べきりましょう。

はっさく:2~4月

はっさくは苦みと酸味、パリッとした歯ごたえが楽しめる果物です。広島県尾道市の因島で生まれました。

旧暦の8月1日に食べられることから「八朔(はっさく)」と名づけられましたが、このころの実はまだ小さく、実際の旬は冬と春です。年明けから食べごろを迎え、4月ごろまで味わえます。

文旦(ぶんたん):2~4月

文旦は秋から冬にかけて出回る果物です。果皮・果実ともに黄色く、さわやかな甘みと酸味が特徴のフルーツです。

ハウス栽培で糖度が高い「温室文旦」や、果汁が多くてみずみずしい「水晶文旦」、高知県の特産品「土佐文旦」などの種類があります。

デコポン:2~4月

デコポンは、「ポンカン」と「清見」を交配して生まれた「不知火(しらぬい)」という品種の中でも、糖度と酸味の基準を満たしたものにだけつけられる名前です。

甘みが強く、ほどよい酸味と濃厚な味わいが特徴で、ぽんかんに似た香りも楽しめます。皮がむきやすく、手軽に食べられるのも魅力です。

甘夏:2~5月

甘夏は、正式には「川野夏橙(かわのなつだいだい)」という品種で、爽やかな酸味が特徴の柑橘類です。収穫後にしばらく貯蔵することで酸味がまろやかになり、生でも食べやすくなります。

温州みかんの倍ほどの大きさがあり、皮は少し厚めです。香りが豊かで、アロマオイルにも使われるほどです。

冬の果物の食べ方アイディア

冬の果物はそのまま食べてもおいしいですが、たくさん買いすぎて食べきれないときもありますよね。そんなときは、デザートを作ってみましょう。

ここからは、冬の果物を美味しく食べるアレンジのアイディアを4つご紹介します。

ホットフルーツ

生で果物を食べると体が冷えてしまうという方や、生で食べるのに飽きてしまったという方におすすめなのが「ホットフルーツ」です。温かい紅茶に入れたり、グリルしたりパイに入れたりすることで、果物の楽しみ方が広がります。

また、黒ずんでしまった果物や、傷みやすいフルーツをおいしく食べる方法としてもおすすめです。

ホットフルーツティー

材料(1〜2人分)

- お好みのフルーツ(りんご、みかん、ベリーなど):150〜200g

- ティーバッグ紅茶:1~2個

- はちみつまたは砂糖:大さじ1~2

- 熱湯:約200mL

- レモン汁または柑橘果汁:少々

作り方

- フルーツの準備

フルーツは食べやすい大きさに切り、耐熱ポットやティーポットに入れる。 - 甘味をプラスする

はちみつや砂糖を加え、よく混ぜて甘さを調整する。 - 紅茶を入れる

熱湯で紅茶を淹れてポットに注ぎ、レモン汁を加える。 - 蒸らす

フタをして約5分蒸らし、香りがなじんだらカップに注いで完成。

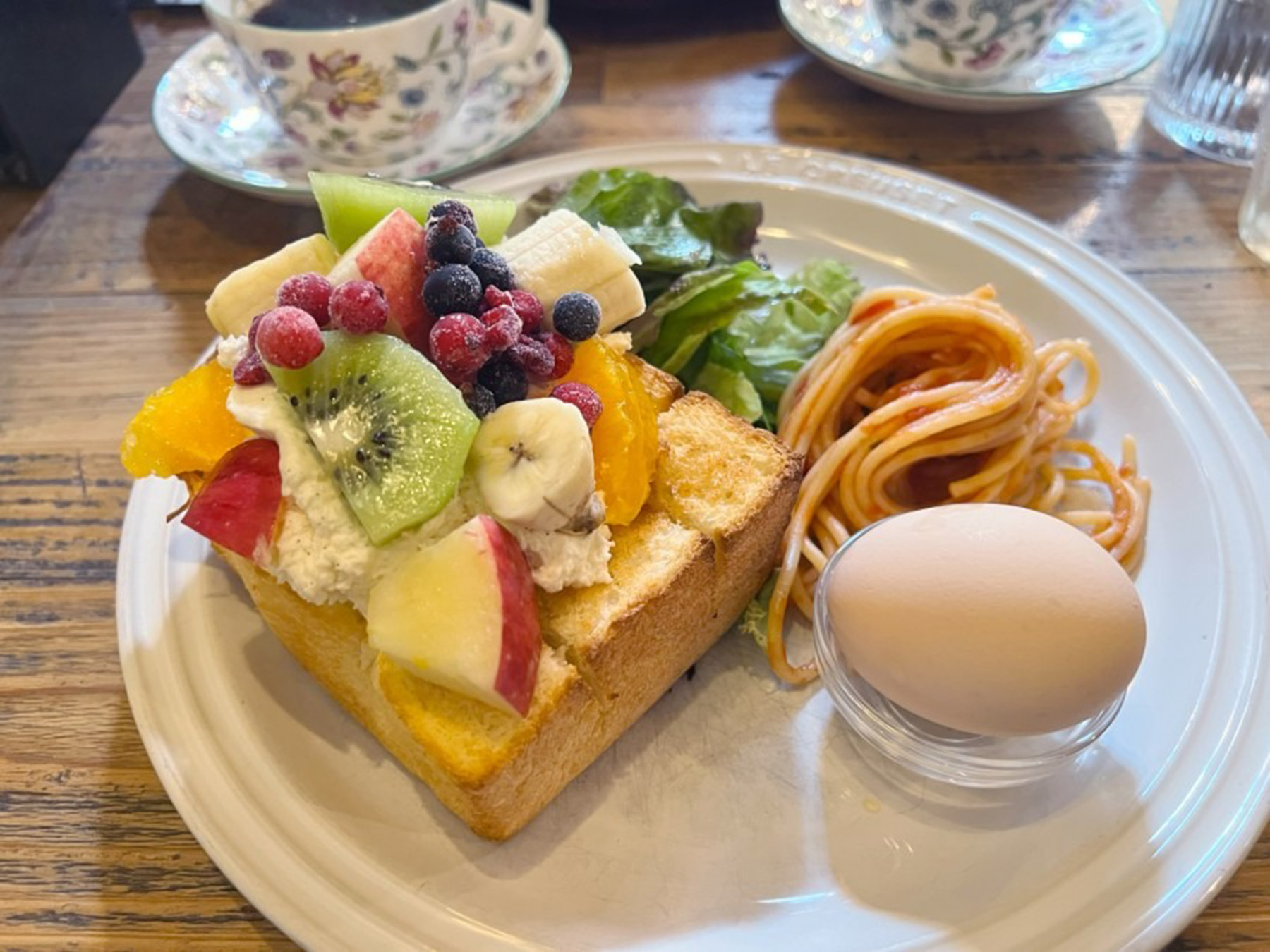

フルーツトースト

フルーツトーストは、トーストの上にはちみつやバター、クリームチーズなどを塗って、カットした果物を乗せたものです。食パンをトーストしてから、お好みの調味料やフルーツを乗せるだけなので簡単に作れます。フルーツサンドより手軽なので忙しい朝にもぴったりです。果物の断面が美しく、朝の食卓を華やかに彩ります。

フルーツトーストは、はちみつやバターを塗ることで甘くてまろやかな味わいになるので、みかんやキウイフルーツなど酸味の強い果物も食べやすくなります。クリームチーズはほどよい酸味があり、いちごやりんごなど甘みの強い果物を食べたいときにぴったりです。

フルーツトースト

材料(2人分)

- 食パン(6〜8枚切り):1枚

- クリームチーズ(またはヨーグルト):大さじ1〜2

- りんご:1/4個分

- みかん:1/2個分

- キウイ:1/2個分

- はちみつ:小さじ1〜2

- お好みで:くるみ、シナモンパウダー、ナッツなど

作り方

- トーストする

食パンをトースターで軽く焼く。 - ベースをのせる

温かいうちにクリームチーズ、またはヨーグルトを塗る。 - フルーツをのせる

薄切りにしたフルーツを彩りよく並べる。 - トッピングをプラスする

はちみつをかけ、お好みでナッツやシナモンを散らす。

コンポート

コンポートは果物の砂糖煮です。果物を砂糖やはちみつなどと煮て作ります。ジャムより甘さ控えめで、果物の食感が残っています。そのまま食べたり、ケーキやタルトの具材にしたり、楽しみ方が豊富です。りんごのコンポートは、アップルパイの具材にもできます。

コンポートは桃やさくらんぼ、柿など、比較的どんな果物とも相性が良いです。冬が旬の果物ではりんごやいちご、みかんで作ってみましょう。

りんごのコンポート

材料(2人分)

- りんご(紅玉など):1〜2個

- 水:200mL

- 砂糖:40〜70g

- レモン汁:小さじ2

- お好みで:シナモン、バニラエッセンス、白ワインなど

作り方

- りんごをカットする

りんごは皮をむき、芯を取り除いて8〜12等分のくし形に切る。皮付きでもOK。 - シロップを作る

鍋に水・砂糖・レモン汁を入れて中火にかけ、砂糖がしっかり溶けるまで加熱する。お好みでシナモンやバニラを加える。 - りんごを煮る

切ったりんごを鍋に加え、オーブンシートや落とし蓋をのせて弱火〜中火で10〜15分、りんごが透き通るまで煮る。 - 冷まして味をなじませる

火を止めたらそのまま粗熱を取り、冷蔵庫でしっかり冷やす。冷ますことで味をよくなじませる。

ゼリー

お菓子作りが苦手な方でも、簡単に作れるのがゼリーです。ゼラチンや寒天を溶かし、砂糖を加えて固めるお手軽デザートで、生の果物があればジューシーな果肉を楽しめます。こたつに入ってアイスを食べるという贅沢も良いですが、ゼリーならビタミンCが豊富な果物をたくさん取れますよ。

ゼリーと相性が良い果物は、みかんや柑橘類です。牛乳を入れてミルク寒天にすれば、ミルクの白とみかんのオレンジが目を引く、おしゃれなデザートになります。鍋やおでんなど温かいものを食べた後のデザートにもちょうどよく、お腹がいっぱいでも食べやすいです。

フルーツゼリー

材料(グラス4〜6個分)

- 粉ゼラチン:5g

- 水:大さじ2

- フルーツジュース(または水+レモン汁・甘味):250mL

- 砂糖:大さじ1〜2

- お好みのフルーツ(缶詰or生のカットフルーツ):適量

作り方

- ゼラチンをふやかす

ゼラチンは分量の水にふり入れて5分ほど置き、ふやかす。 - ゼリー液をつくる

小鍋にジュース(または水+砂糖+レモン汁)を入れて中火で温める。ふつふつしたら火を止めてふやかしたゼラチンを加え、よく混ぜて完全に溶かす。 - フルーツとともに型に入れる

カットしたフルーツをカップや型に入れ、粗熱を取ったゼリー液を静かに注ぐ。 - 冷やし固める

冷蔵庫で2〜3時間冷やし、しっかり固める。

冬に果物狩りをするなら?

果物狩りは、旬の果物を収穫する喜びが味わえて、お腹がいっぱいになるまで食べられるレジャーです。家族や恋人、友達など、誰と行っても盛り上がります。

冬に果物狩りをするなら、どんな果物が良いのでしょうか。ここでは冬の果物狩りの楽しみ方を解説します。

りんご狩り

夏から冬にかけては、りんご狩りが楽しめる季節です。8月から12月までと期間が長く、訪れる時期によって収穫できる品種が変わるのも魅力の一つです。

料金の目安は500円~1,000円ほどで、その場で食べられる量や持ち帰る量によって異なります。青森県や山形県、長野県がりんご狩りの名所としてとくに有名ですが、全国各地で体験できるスポットがあります。旅行やレジャーの一環として、旬の味覚を楽しんでみてはいかがでしょうか。

みかん狩り

みかん狩りは、秋から初冬にかけて楽しめる人気の果物狩り体験です。シーズンは10月から12月頃までで、爽やかな香りと甘酸っぱい味わいが魅力です。料金の目安は500円~1,500円ほどで、食べ放題や持ち帰りの量によって異なります。

愛媛県や和歌山県が特に有名ですが、全国各地で体験できる農園も多くあります。寒くなりはじめる季節、旬のみかんを自分の手で収穫して、その場で味わってみるのもおすすめです。

いちご狩り

冬から春にかけてはいちごが旬を迎え、いちご狩りが楽しめるシーズンになります。早いところでは12月上旬に開園し、5月頃まで楽しめます。

いちごは主にビニールハウスで栽培されており、温度管理が可能なため、果物狩りができる期間が長いです。真冬の寒い時期も参加しやすいでしょう。果実が小さいのでたくさん食べられ、簡単に摘み取れることから小さい子どもがいる家庭にもぴったりです。

果物狩りの注意点

事前予約が必要な農園と当日予約なしで楽しめる農園があるので、事前に確認してからでかけましょう。できるだけたくさんの果物を見つけられるよう、朝イチの参加がベストです。

当日は動きやすく汚れても良い服装を選び、ヒールの高い靴は避けます。ハウス内は温度が高い場合もあるため、着脱しやすいアウターを着て行くと良いでしょう。

摘み取り方(手摘みやハサミ)、制限時間、食べる場所(その場や休憩所など)、練乳の持ち込み可否は農園によってルールがあります。必ずチェックしてください。

なお、小さなお子さんを連れて行く場合は、果物アレルギーがないかを事前に確認しておくことが大切です。また、食べすぎによる腹痛や、種のある果物をのどに詰まらせないよう、大人がしっかり見守ってあげましょう。

冬にプランター栽培できる果物は?

冬が旬の果物を買ってきて食べるのも良いですが、自分で育てるのもおもしろそうですよね。しかし、賃貸マンションやアパートなど、育てられる場所がベランダしかない場合はどうすればよいのでしょうか。

ここでは、冬にプランター栽培できる果物をご紹介します。

ラズベリー

ラズベリーは丈夫な植物で、初心者でもプランター栽培が可能です。ブルーベリーは同系統の2品種以上を一緒に育てないと実がつきにくいといわれていますが、ラズベリーは1本でも実がつきます。

苗植え時期は9月から3月です。6月から7月になると実がつき、収穫時期を迎えます。赤く色づくものもあれば、黄色くなるものもあります。実が崩れやすいため、そっと引き抜くように収穫してください。

ラズベリーは生で食べたり、ジュースやジャムに加工したりして楽しめます。

ブルーベリー

ブルーベリーも実がつきやすい家庭果樹です。植え付け時期は11月から3月で、3月から4月ごろに釣鐘のようなかわいらしい白い花を咲かせます。実の収穫は6月から9月です。

同系統の異なる品種を2品種以上植え付けると、とくに実がつきやすくなるといわれています。ヨーグルトやパンケーキのトッピング、ジャムにぴったりの果物です。

まとめ

寒い季節は、いちごやみかん、りんご、柑橘類、キウイフルーツなど、ビタミンたっぷりの果物が旬を迎えます。そのまま味わうのはもちろん、ホットフルーツなどの冬ならではの楽しみ方や、ゼリーやコンポートなどのアレンジを楽しむのもおすすめです。

冬も果物狩りは各地でオープンしており、いちご狩りやみかん狩り、りんご狩りなどが家族連れにも人気です。旬の味覚を自分の手で収穫できる体験は、冬のレジャーにもぴったりです。

また、自宅で果物を育てたい方には、ラズベリーやブルーベリーのプランター栽培がおすすめです。冬の寒さに負けず、旬の果物を生活に取り入れて、美味しく楽しく健康を保ちましょう。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事

![[くらしTEPCOエアコンクリーニング(SP)]](/wp-content/uploads/2025/04/エアコンクリーニング_pickup_600×300_250926-_min.png)

![[電化でかしこくおトク!くらし応援キャンペーン(SP)]](/wp-content/uploads/2025/12/sidebar_denkiplan-cp.png)