【管理栄養士監修】冬の野菜一覧!レシピも紹介

この記事では、冬に旬を迎える野菜を紹介するとともに、冬野菜の選び方をはじめ、栽培方法やレシピまで詳しくご紹介します。

監修者

- 保科 琴美(ほしな ことみ)

- 東京電力ホールディングス株式会社

管理栄養士

管理栄養士として医療の現場で栄養指導の経験と実績が豊富。日本糖尿病療養指導士。定期的にヨガ講師としての活動も行っている。

目次

冬の野菜一覧【選び方・栄養素・レシピ】

冬に旬を迎える野菜は、寒さで凍ってしまわないように細胞内に糖を蓄えるため、甘味をより一層深めます。また、冬の野菜に含まれるビタミンやカロテンは、体の免疫力を高めるのにも役立ち、栄養価値が高い点も魅力の一つです。

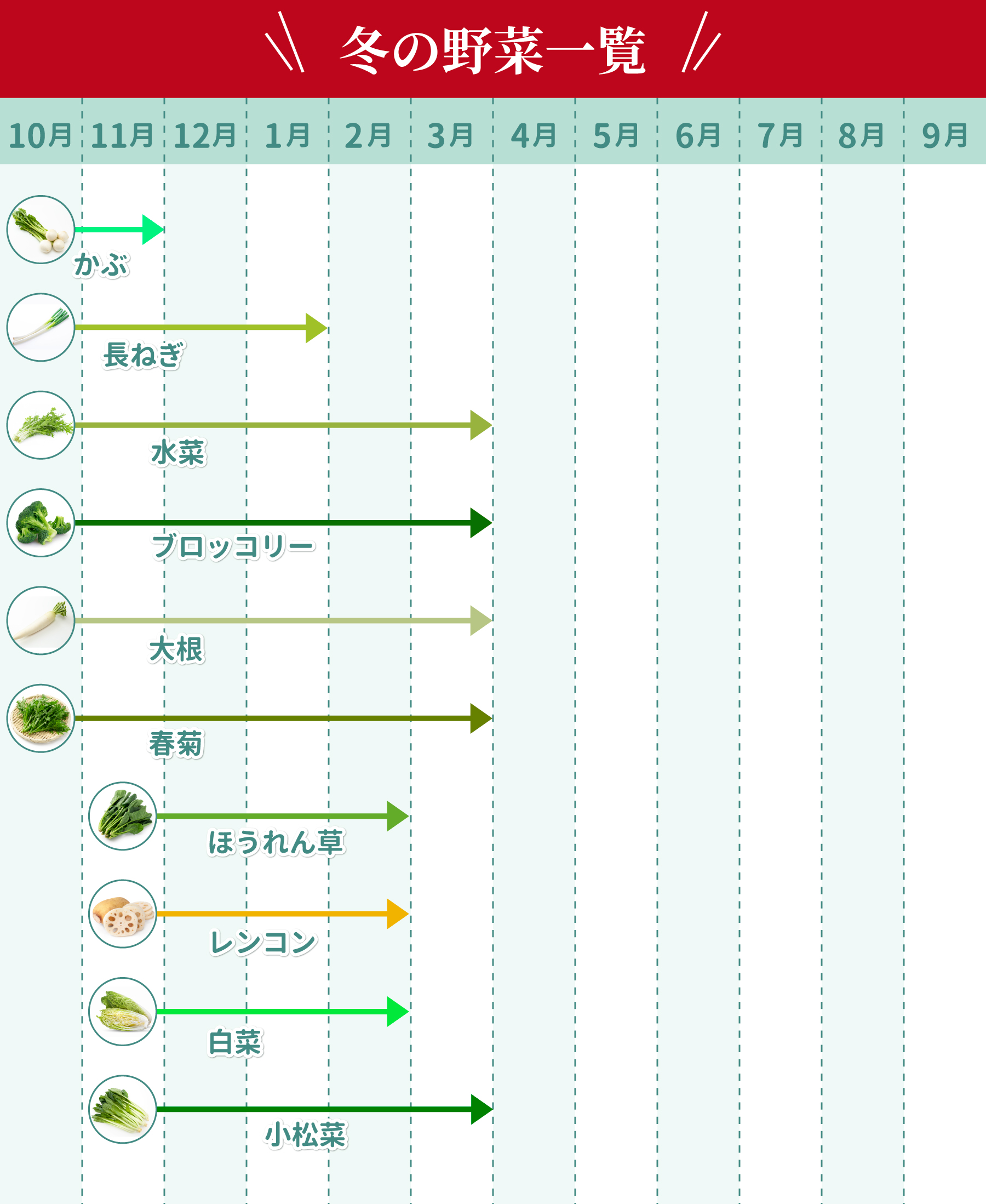

以下は、冬が旬の野菜と旬の時期を示した一覧表です。

ここからは、冬に旬を迎える野菜をご紹介します。新鮮な野菜の選び方や栄養素とともに、簡単に作れるレシピもご紹介しますので、ぜひいつもの食卓の一品としてお役立てください。

- ▼かぶ:10〜11月

- ▼長ねぎ:10〜1月

- ▼水菜:10〜3月

- ▼ブロッコリー:10〜3月

- ▼大根:10〜3月

- ▼春菊:10〜3月

- ▼ほうれん草:11〜2月

- ▼レンコン:11〜2月

- ▼白菜:11〜2月

- ▼小松菜:11〜3月

かぶ:10〜11月

かぶの旬は、10〜11月ごろです。煮物やシチューなどによく使われますが、煮崩れを起こしやすいため加熱時間に注意が必要な野菜です。

選び方:表面につやがあるものを選ぶ

新鮮なかぶは、表面につやがあるかで見極めましょう。かぶの鮮度を分かりやすく把握するには、葉や茎を見るのがおすすめです。色が青々としており鮮やかで、みずみずしく茎がしっかりと堅いものを選ぶことがポイントです。

かぶの新鮮さは、根の表面を見ることでも判断できます。根の表面の皮にハリ・ツヤがあるのが理想的です。また、根の形や傷・割れの有無も、新鮮さを確認する上での基準となります。

根が丸く、歪みのないものであれば新鮮なかぶといえるでしょう。

栄養素:抗がんや生活習慣病予防に効果的

かぶには、抗がんや生活習慣病の予防に効果のある以下の栄養素が含まれています。

- アミラーゼ

- ビタミンC

- ジアスターゼ

- βカロテン

- ビタミンC

- ビタミンE

- カルシウム

- 鉄

かぶは、強い抗酸化作用のあるβカロテンやビタミンCが豊富に含まれている野菜です。抗酸化作用は、がんや生活習慣病を予防する効果があります。また、アミラーゼやビタミンCは熱に弱いため、サラダや酢の物などの生食や、あまり加熱しない料理にすると栄養を逃すことなく摂取可能です。

かぶの根には、ジアスターゼやアミラーゼなど消化をサポートする消化酵素が含まれています。また葉には、βカロテン・ビタミンC・ビタミンE・カルシウム・鉄などが豊富に含まれています。

かぶの家庭栽培方法

かぶを家庭栽培する際のポイントは、以下のとおりです。

- 種まき

種まきの2週間前に石灰と堆肥を施し、浅めのまき溝に種をまいて覆土・水やりを丁寧に行う。 - 間引き

本葉の成長に応じて3段階で間引きを行い、適切な株間を保つ。 - 中耕や追肥などの栽培管理

中・大かぶでは間引き後に追肥と土寄せを行う。小かぶは元肥だけでも栽培可能。 - 病虫害対策

アブラムシやヨトウムシなどの害虫は殺虫剤や手で除去し、根こぶ病などの病害は早期に抜き取って廃棄する。 - 収穫

かぶの種類に応じた大きさを見て収穫し、根が大きくなったものから順に早めに収穫する。

かぶのおすすめレシピ:鶏肉とかぶの煮物ゆず風味

かぶと鶏肉のやさしい味わいが体にしみる、冬にぴったりの一品です。かぶの甘みと、鶏の旨みが煮汁に溶け込んで、ご飯にもよく合います。見た目にもほっとする彩りで、食卓があたたかくなるようなレシピです。

材料(2人分)

- 鶏もも肉:250g

- かぶ:3個

- かぶの葉:適量

- ゆず:1/2個

- 醤油:大さじ1

- サラダ油:小さじ1

- 水:2カップ

- みりん:大さじ1

- 砂糖:小さじ1

- 塩:小さじ1/4

作り方

- 下ごしらえ

鶏もも肉は一口大に切る。ゆずは果汁をしぼり、皮は薄くむいて千切りにする。かぶは皮をむいて4等分し、葉は細かく刻む。 - 鶏肉を焼く

フライパンに油を熱し、鶏もも肉を入れて全体に焼き色をつける。 - 煮込む

2にかぶと調味料を加え、かぶが柔らかくなるまで煮る。 - 味付けと仕上げ

醤油とゆず果汁、かぶの葉を加えてひと煮立ちさせる。 - 盛り付け

皿に盛りゆずの皮を飾って完成。

長ねぎ:10〜1月

ねぎは長ねぎと青ねぎの2種類があります。主に根に近い白い部分を食べるのが長ねぎで、緑色の葉の部分を食べるのが青ねぎです。長ねぎは、青ねぎに比べて根が太く白っぽい色をしています。青ねぎは、根が細く葉が緑色をしていることが特徴です。

長ねぎの旬は10〜1月ごろで、青ねぎは春が旬だとされています。

選び方:白い部分の弾力性で選ぶとよい

長ねぎを選ぶ際は、白い部分に弾力があるかをチェックしましょう。手に持った際に、重みを感じるものを選ぶこともポイントです。

また、葉先までみずみずしくハリがあるものを選ぶと良いです。緑色と白色の境目がはっきりしていて、白い部分の巻きが固いものが新鮮です。

栄養素:風邪予防に効果的

長ねぎの栄養素はビタミンC、βカロテン、カルシウム、硫化アリル、葉酸などが豊富に含まれています。とくにビタミンCは、風邪などの予防にも効果的です。

また硫化アリルは、ビタミンB1の吸収を助ける働きがあるので、ビタミンB1を多く含む豚肉と一緒に摂取すると効率が良いです。ねぎの辛み成分には保温効果があるため、薬味に使うのもおすすめです。

長ねぎの家庭栽培方法

長ねぎを家庭栽培する際のポイントは、以下のとおりです。

- 土づくり

水はけの良い土を作るために、種まきの1週間前に苦土石灰を混ぜ、当日に溝を掘って準備する。 - 種まき

溝に5mm間隔でスジまきし、軽く覆土して水やりする。

※過湿による根腐れに注意が必要。 - 間引き・追肥

本葉が出たら2段階で間引きを行い、1~2か月ごとに化成肥料を追肥して丈夫に育てる。 - 土寄せ

種まきから約40日後から3週間ごとに土寄せを行い、収穫30〜40日前には葉の根元まで寄せて白い部分を伸ばす。 - 病虫害対策

さび病やべと病は発生時期(3月~6月、9月~11月)に合わせて薬剤で防除し、害虫対策も展着剤を使って丁寧に薬剤散布する。 - 収穫

白い部分が伸びて本葉が15〜20枚程度になったら、必要な分をスコップなどで掘り出して収穫する。

長ねぎのおすすめレシピ:まぐろとネギの生姜煮

長ねぎとまぐろのうまみがしみ込んだ、生姜香る温かい煮物です。ほどよい生姜の辛みが体をポカポカと温め、寒い季節にぴったりの一品。おつまみやご飯のおかずにもよく合います。

食べ過ぎ・飲みすぎで胃腸が疲れた方や、冬太りが気になる方にも、おすすめのレシピです。

材料(2人分)

- まぐろ:150g

- ねぎ:1/2本(50~75g)

- 生姜:1かけ

- サラダ油:小さじ1

- しょうゆ:大さじ1.5

- みりん:大さじ1

- 酒:大さじ1

作り方

- 下ごしらえ

まぐろは2cm角切りにする。ねぎは3cm幅に切り、生姜は千切りにする。 - 炒める

フライパンにねぎを入れ火にかけ、焼き色をつける。サラダ油とまぐろを加え、表面の色が変わるまで焼く。 - 味付け

2にしょうゆ・みりん・酒を加え、約10分煮込む。 - 盛り付け

皿に盛りつけて完成。

水菜:10〜3月

水菜の旬は、10〜3月ごろです。青臭さが少なく、鍋や漬物のほか、イタリアンなどの洋食にも合わせやすいのが特徴です。

選び方:みずみずしさで選ぶ

水菜は、根本から葉先までがまっすぐ伸びており、みずみずしいものを選びましょう。茎にツヤがあり、葉と茎の色がはっきり異なるものを選ぶのもポイントの一つです。

また、水耕栽培の水菜は根元の切り口が小さいものの方が、より鮮度が保てます。露地栽培の水菜は、茎がしっかりしていて全体に量感があるものがおすすめです。

また、葉と茎の境目がはっきりしているものや、葉脈がくっきりとしているものも、新鮮な水菜を選ぶうえでの基準といえるでしょう。

栄養素:美容に効果的

水菜には、健康や美肌の維持に適したβカロテンが多く含まれています。免疫を正常に保つ効果のあるビタミンC、疲労回復に適した鉄などが含まれているのも水菜の特徴です。

他にも水菜には、骨の形成や精神の安定をサポートするカルシウムや、貧血予防・発育に効果のある葉酸も含まれています。美容だけでなく健康維持にも効果的で、かつ生食で摂取しやすい野菜であるのも、水菜の特徴でありメリットです。

水菜の家庭栽培方法

水菜を家庭栽培する際のポイントは、以下のとおりです。

- 種まき

水菜は春(4〜5月)または秋(9〜10月)に種をまきます。地植えでは条間20cmのまき溝に、プランターでは鉢底石と培養土を使って種まきします。 - 間引き

発芽後、本葉が混み合ったら間引きを開始し、小株は株間3cm、大株は段階的に間引きをして本葉6〜7枚まで育てます。 - 水やりなどの栽培管理

水やりは土が乾いたタイミングで行い、生育初期の乾燥にとくに注意しつつ、過湿にも気をつけましょう。 - 病虫害対策

アブラムシなどの害虫は早期に駆除し、風通しや日当たりを良くして、うどんこ病や灰色かび病を予防します。 - 収穫

春まきは5~6月、秋まきは10~12月が収穫時期で、1~2か月の比較的短期間で収穫できるのが特徴です。

水菜のおすすめレシピ:厚揚げと水菜のさっと煮

シャキシャキの水菜と香ばしい厚揚げがよく合う、ヘルシーで食べ応えのある一品です。厚揚げの良質なたんぱく質と水菜のビタミンCは風邪予防や健康維持に嬉しい組み合わせです。寒い時期の食卓にぴったりで、さっと作れて忙しい日にもおすすめです。

材料(2人分)

- 厚揚げ:200g

- 水菜:1/2束

- だし汁:250cc

- 塩:小さじ1/4

- 酒:大さじ1

- 醤油:大さじ1/2

- 砂糖:小さじ1

作り方

- 材料の下ごしらえ

厚揚げは一口大に切り、水菜は5cm幅に切る。 - 煮汁を作る

鍋にだし汁、塩、酒、醤油、砂糖を入れて火にかけ、沸騰させる。 - 厚揚げを煮る

沸騰した鍋に厚揚げを加え、味がしみ込むまで煮る。 - 水菜を加えて仕上げる

水菜を加えて蓋をし、さっとひと煮立ちさせる。水菜は火を通しすぎないよう注意する。 - 盛り付け

器に盛りつけて完成。彩りよく歯ごたえも楽しめる。

ブロッコリー:10〜3月

ブロッコリーは、10〜3月ごろが旬の野菜です。ブロッコリーのつぼみが大きく育つ上に、甘みと旨みが凝縮するため、最もおいしく食べることができる時期です。

つぼみを中心に食べるブロッコリーですが、茎にも栄養と食物繊維が含まれます。

選び方:全体的に引き締まっているものを選ぶ

ブロッコリーを選ぶ際は鮮やかな濃い緑色で、つぼみが引き締まっているものがおすすめです。

つぼみや中央部が盛り上がり、茎がしっかりあるものを選びましょう。切り口がみずみずしく茎に空洞などがないものほど新鮮です。

栄養素:高血圧防止に効果的

ブロッコリーは栄養が非常に豊富な野菜といわれており、カリウム、ビタミンC、ビタミンK、βカロテン、スルフォラファン(解毒酵素を活性化し、抗酸化作用がある成分)などが多く含まれています。カリウムが多く含まれているので、ナトリウムの再吸収を防いでくれることがポイント。過剰なナトリウムを尿として排泄することを促してくれるので、血圧を下げるのに効果的な野菜といえます。

ブロッコリーは、つぼみにも茎にもビタミンCやビタミンKが豊富です。これらのビタミンは水溶性のため、長く加熱しすぎないように注意しましょう。

ブロッコリーの家庭栽培方法

ブロッコリーを家庭栽培する際のポイントは、以下のとおりです。

- 種まき

ブロッコリーは箱まきかポットまきで種をまき、1cm程度の深さにまいて覆土し、たっぷり水を与える。 - 間引き

箱まきでは本葉2枚までに間引いてポットに移植し、ポットまきでは1週間後に2本立ち、本葉2枚で1本立ちにする。 - 定植や追肥などの栽培管理

定植の2週間前に土づくりを行う。植え付け時は40〜50cm間隔で浅めに定植し、追肥は2回・中耕と土寄せも同時に行う。 - 病虫害対策

ヨトウムシやアオムシなどの害虫対策として殺虫剤や防虫ネットを活用する。 - 収穫

つぼみが育ったら、茎の先端部のつぼみ(頂花蕾)はナイフで、茎の側面のつぼみ(側花蕾)はハサミで切り取り収穫する。

ブロッコリーのおすすめレシピ:ササミとブロッコリーのマスタード炒め

脂肪が少なくヘルシーなささみと、彩り豊かなブロッコリーを組み合わせたさっぱりとした一品です。ブロッコリーの噛み応えある食感とささみの肉質がよく合い、毎日の食卓にぴったりです。また、ビタミンCはコラーゲンの合成を促進するので健康や美容に気を遣う方にもおすすめです。

材料(2人分)

- ささみ:3本

- ブロッコリー:1/2房

- 紫玉ねぎ:1/4個

- サラダ油:大さじ1

- 白ワイン:大さじ1

- 塩:少々

- 酒:大さじ1

- 片栗粉:大さじ1

- 粒マスタード:大さじ1

- 醤油:大さじ1/2

- 砂糖:小さじ1

作り方

- 下準備

ささみは筋を取り、一口大に切ってボウルに入れ、酒・片栗粉・塩を揉み込む。ブロッコリーは一口大、紫玉ねぎはくし切りにする。 - ささみを焼く

フライパンにサラダ油を熱し、ささみを加えて全体に焼き色がつくまで焼く。 - 野菜と白ワインを炒める

ささみにブロッコリー、紫玉ねぎ、白ワインを加え、強火でさっと炒めて水分を飛ばす。 - 調味料を絡める

粒マスタード、醤油、砂糖を加えて全体に絡めたら火を止める。 - 盛り付け

器に盛り付けて完成。

大根:10〜3月

年間を通して、スーパーなどで購入することができる大根ですが、本来の旬は10〜3月ごろです。大根には青首や白首といった種類がありますが、冬には葉っぱの近くが青色の「青首大根」が多く出回ります。青首大根は皮が柔らかいという特徴を持つため、そのまますりおろして使うことができます。

大根はすりおろすと辛みが味わえ、煮物やおでんなど加熱をすれば甘みが味わえる、まさに一石二鳥の食材です。

選び方:新鮮な大根は重くて太いもの

新鮮な大根を選ぶ際は、手に取ったときにずっしりと重く、太いものを選ぶと良いでしょう。また、全体に張りとツヤがあり、まっすぐ伸びている大根を選ぶこともポイントです。

重く感じられるのは水分が豊富に含まれている目安になります。カット大根の場合は、断面にスジが少なく表面のきめが細かいものを選びましょう。

栄養素:免疫力向上に効果的

大根に含まれる主な栄養素はビタミンC、葉酸、カリウム、食物繊維などです。その中でも代表的なのがビタミンCで、免疫力向上に効果的です。

また消化を助けるジアスターゼや、アミラーゼが多く含まれています。ジアスターゼは熱に弱いため、大根おろしやサラダなどの生食で酵素の効果を活かしたまま摂取できます。また、葉にはカロテン・カルシウム・食物繊維などが含まれます。

大根の家庭栽培方法

大根を家庭栽培する際のポイントは以下のとおりです。

- 土づくり

地植えでは幅60cm程度の畝を確保し、スペースがない場合は深さのあるプランターと市販の培養土で栽培が可能。 - 種まき

収穫時期に合わせて種をまき、防虫ネットで害虫対策を行いながら、発芽後は間引いて本葉6〜7枚で一本立ちにする。 - 肥料

大根は窒素・リン酸・カリウムをバランスよく必要とし、とくにカリウムが重要。葉が10枚前後で追肥し、その後も2週間ごとに追肥する。 - 水やり

土の表面が乾いたらたっぷり水やりし、夏は毎日、冬は2〜3日に1回を目安に調整する。 - 収穫

葉が立ち上がり、中心が開いたら収穫のサイン。遅れると「す」が入り品質が落ちるため、適期を逃さず収穫する。

大根のおすすめレシピ:ブリと大根のコチュジャン炒め

脂ののった冬の寒ブリを使った、コチュジャンのピリッと辛い風味が食欲をそそる一品です。体を温める唐辛子の辛みが寒い季節にぴったりで、冷えが気になる日におすすめ。旨みたっぷりのブリと辛味がよく合い、ご飯が進む味わいです。

材料(2人分)

- ぶり:2切れ

- 大根:1/4個

- 塩:少々

- サラダ油:大さじ1/2

- コチュジャン:大さじ1

- 醤油:小さじ1

- はちみつ:小さじ1/2

- 生姜(すりおろし):1/2かけ

- 水:大さじ1

作り方

- 下ごしらえ

ぶりは一口大に切って塩をふり、10分置いた後、水分を拭き取る。大根は1.5cm厚の銀杏切りにして、鍋で5分ほど下茹で。生姜はすりおろす。 - 焼き調理

フライパンにサラダ油を熱し、下準備したぶりと大根を入れて、両面に焼き色がつくまでしっかり焼く。 - 味付けと仕上げ

コチュジャン、醤油、はちみつ、すりおろし生姜、水を加え、煮詰めながら全体に調味料を絡める。 - 盛り付け

器に盛りつけて完成。

春菊:10〜3月

春菊は独特な香りや味わいを楽しめる、代表的な冬の緑黄色野菜の一つです。

春菊は一年中出回っていますが、10~3月ごろに旬を迎えます。春菊の苦味成分は葉に多く含まれ、加熱するほどにがみが強くなります。

選び方:新鮮な春菊は香りが強いもの

春菊は、ぎっしりと葉がついていて香りが強いものほど新鮮です。また、葉色が濃く、ツヤがあるものを選ぶこともポイント。葉の切り口の断面がみずみずしいのも新鮮な証拠なので、手に取る際の判断基準として覚えておくと良いでしょう。

栄養素:骨や歯の構成に効果的

春菊には、βカロテン・カリウム・カルシウム・鉄・ビタミンC・ビタミンE・ビタミンK・葉酸などの栄養素が含まれています。

その中でもカルシウム(骨や歯の構成成分となる栄養素)とビタミンK(カルシウムの吸収を促進する栄養素)は、豊富に含まれているので、骨や歯の健康維持に効果的です。

また、春菊の香りは自律神経に作用して精神安定やリラックス効果が期待される他、消化を促す健胃作用もあります。

春菊の家庭栽培方法

春菊を家庭栽培する際のポイントは以下のとおりです。

- 土づくり

春菊は酸性土壌に弱いため、種まきの2週間前に苦土石灰、1週間前に堆肥と化成肥料を加えて土壌改良を行う。 - 種まき

春(3〜4月)または秋(9〜10月)にスジまきし、薄く覆土して静かに水やりを行い、乾燥防止に切りワラや新聞紙を利用する。 - 間引き

本葉が出たら間引きを行い、本葉4〜5枚で株間5〜6cmに整え、同時に追肥と土寄せも行う。 - 病虫害対策

べと病や炭そ病は水はけ改善や薬剤で防ぎ、アブラムシ・ヨトウムシなどの害虫は発生時期(4~10月)に応じて早めに駆除する。 - 収穫

本葉が7〜8枚、草丈が20cm程度になったら根元から引き抜いて収穫する。

春菊のおすすめレシピ:柿と春菊のサラダ

春菊の爽やかな香りが食欲をそそる、冬にぴったりのサラダです。ビタミンCたっぷりの柿を合わせることで、甘みと香りのバランスが絶妙によくなります。おつまみとしても楽しめる一品で、寒い季節の食卓を彩ります。なお、柿の旬は10~11月なので、手に入らないときは、りんごやいちごなど冬が旬の果物で代用してもおいしく食べられます。

材料(2人分)

- 柿:1/2個

- 春菊:1束(200g)

- くるみ:30g

- ナチュラルチーズ(ブルー、チェダーなど):20g

- マヨネーズ:大さじ1

- 酢:大さじ1

- 砂糖:小さじ1

- 塩:少々

作り方

- 材料の下ごしらえ

柿は皮をむいて薄いくし切りにし、春菊は葉を5cm幅、茎を斜め細切りにして冷水に5分さらし、水気を切る。 - ドレッシングを作る

チーズを耐熱ボウルに入れて電子レンジで20秒加熱し、マヨネーズ・酢・砂糖・塩を加えてよく混ぜる。 - 盛り付け

器に春菊・柿・くるみをのせ、上からドレッシングをまわしかけて完成。

ほうれん草:11〜2月

ほうれん草は西洋種と東洋種の2種類に分類されますが、この2種類を交配した一代雑種が現在の主流です。

11〜2月ごろが旬で、霜にあたることで甘みや栄養価が高まるため、この時期は露地栽培のものがとくにおすすめです。

選び方:葉の色が濃いものを選ぶ

新鮮なほうれん草を選ぶ際のポイントは、葉先が張っていて色が濃く、みずみずしいものがおすすめです。

茎が適度に太く弾力性があり、根元に近い部分から葉がたくさんあるものを選びましょう。ほうれん草の根元に赤みがあるほど甘みが強い傾向があります。

栄養素:学習能力向上に効果的

ほうれん草にはβカロテン、ビタミンC、鉄などの栄養素が含まれます。とくに、鉄分は野菜の中でも多く含まれていることで知られており、鉄分不足の解消に効果的です。

その他にも、葉酸や食物繊維も豊富で、ビタミンCをはじめとしたビタミン類も多い栄養価の高い野菜といえます。

ほうれん草の家庭栽培方法

ほうれん草の家庭栽培方法のポイントは以下のとおりです。

- 土づくり

酸性に弱いほうれん草には、種まきの2週間前に苦土石灰を、1週間前に堆肥と化成肥料を施し、幅60~90cm・高さ5〜20cmの畝を作る。 - 種まき

深さ1.5〜2cmの溝に1〜2cm間隔で種をまき、軽く覆土して手で押さえ、水をしっかり与える。 - 間引きや追肥などの栽培管理

発芽後、本葉1〜2枚と3〜4枚のときに間引きを行い、最終的に株間6cmにし、2回目の間引き後に追肥をする。 - 病虫害対策

べと病やアブラムシ・ヨトウムシなどの害虫に注意し、早めに被害葉を除去し殺虫・殺菌剤で防除する。 - 収穫

草丈20cm以上が収穫の目安で、株を傷めないようにナイフやハサミで根元を切って収穫する。

ほうれん草のおすすめレシピ:ほうれん草入り麻婆豆腐

水分をしっかり絞った木綿豆腐と、色鮮やかなほうれん草を使った体にやさしい一品です。ほうれん草のやさしい甘みと豆腐のしっかりとした食感が、寒い冬の日にほっとする味わいを届けます。温かい料理に添えたり、鍋やおでんの具材にしたりするのもおすすめです。

材料(2人分)

- 豚ひき肉:150g

- 木綿豆腐:150g

- ほうれん草:1/2束

- ごま油:大さじ1/2

- 水溶き片栗粉:適量

- にんにく:1かけ(みじん切り)

- 生姜:1かけ(みじん切り)

- 長ネギ:5cm(みじん切り)

- 花椒(粉末):小さじ1/2

- 豆板醤:小さじ1

- トウチジャン:小さじ1

- 酒:大さじ1

- 醤油:大さじ1

- 鶏がらスープの素:小さじ1/2

- 砂糖:小さじ1

- 水:100cc

作り方

- 材料の下ごしらえ

にんにく・生姜・長ネギはみじん切りにし、豆腐はペーパーに包んで水切り、ほうれん草は5cm幅に切って茹で、冷水に取って水気を切る。 - ひき肉と香味野菜を炒める

フライパンにごま油を熱し、豚ひき肉、にんにく、生姜、長ネギ、花椒、豆板醤を加えて香りが出るまで炒める。 - 豆腐と調味料を加えて煮る

肉に火が通ったら、水切りした豆腐と酒・醤油・トウチジャン・鶏がらスープの素・砂糖・水を加えて煮込む。 - とろみをつけて仕上げる

全体が煮詰まってきたら、水溶き片栗粉でとろみをつけ、茹でたほうれん草を加えて軽く混ぜる。 - 盛り付け

器に盛りつけて、完成。

レンコン:11〜2月

レンコンの旬は11〜12月ごろです。旬の時期よりも、少し早く収穫されるレンコンを新レンコンと呼びます。

新レンコンは細くて白っぽい見た目とやわらかい歯ごたえ、あっさりとした味わいが特徴です。通常のレンコンよりも早い時期に収穫され、6〜9月ごろに旬を迎えます。

レンコンは、煮物や酢の物のほか、刻んだりすりおろしたりしてもおいしく食べられます。

選び方:重くて硬いものを選ぶ

新鮮なレンコンを選ぶには、手に取った際に寸胴型で傷が少なくずっしりと重量感があるレンコンを選びましょう。

カットされたものであれば、穴が小さく揃っているものがおすすめ。また、白くてみずみずしいものが新鮮です。表面や穴が黒くなるのはタンニンの作用で、切ってから時間がたちアクが回っていることの目安になります。

栄養素:腸内環境の改善に効果的

レンコンには食物繊維が多く含まれているので、腸内環境を整えてくれることが特徴です。腸を刺激することで、便通を促し便秘の解消にも役立ちます。

また、ビタミンCとビタミンB群の1種であるパントテン酸が含まれる野菜です。レンコンのビタミンCはデンプン質によって守られているため、加熱しても壊れにくい特徴があります。

さらに、レンコンに含まれるタンニンには抗アレルギー効果があり、アレルギーからくる喉の痛みや炎症、鼻水などの症状を抑える効果があります。花粉症にも効果がありますので、花粉症の方にはとくにおすすめできる食材です。

レンコンの家庭栽培方法

レンコンの栽培方法について手順のポイントをお伝えします。

- 栽培用のプールづくり

レンコン栽培には水を張れる栽培スペース(プール)が必要です。木枠にビニールシートを敷き、粘土質の土と腐葉土を混ぜた土を25〜30cm入れ、水深5cm程度の水を張ります。 - 種レンコンの植え付け

3月下旬〜4月に、3節・2〜3芽付きの種レンコンを選び、プールの角に芽を内側に向けて対角線上に2株植えます。 - 追肥

梅雨明けに葉色が薄いなど肥料不足が見られた場合のみ、追肥を行います。 - 収穫

収穫期は10〜3月で、葉が枯れてきたら随時収穫し、12月以降は寒さでレンコンが凍らないようプールに水を張ったままにします。

レンコンのおすすめレシピ:レンコンとひじきのつくね

シャキシャキとしたレンコンの食感と、ひじきの旨みがひき肉とよく合う、栄養バランスの良い一品です。食感の違いが楽しめて、食卓に彩りを添えます。体を気遣いながらも、毎日の食事に取り入れやすいおすすめの料理です。

材料(2人分)

- 鶏ひき肉:200g

- れんこん:150g(半分はスライス、半分はすりおろす)

- 生姜:1かけ(すりおろす)

- ひじき:3g(乾燥/水で戻す)

- 酒:大さじ1(タネ用)、大さじ1/2(たれ用)

- 塩:少々

- 片栗粉:大さじ1(タネ用)+適量(成形時)

- ごま油:大さじ1/2

- みりん:大さじ1

- 醤油:大さじ1

作り方

- 材料の下準備

れんこんは半量をスライスして水にさらし、残りをすりおろす。ひじきは水で戻し、生姜はすりおろす。 - タネを作る

すりおろしたれんこん、鶏ひき肉、ひじき、生姜、酒、塩、片栗粉をボウルでよく混ぜ合わせる。 - 成形・衣づけ

タネを4等分して丸め、れんこんスライスを表面につけ、全体に片栗粉をまぶす。 - 焼く・蒸し焼きにする

フライパンにごま油を熱し、れんこんの面を下にして焼き、両面に焼き色がついたら水を加えて蓋をし、蒸し焼きにする。 - タレを絡めて仕上げ

みりん・しょうゆ・酒を加えて煮詰め、タネ全体にたれをしっかり絡める。 - 盛り付け

器に盛りつけて完成。

白菜:11〜2月

白菜の旬は11〜2月ごろです。芯は炒め物、柔らかい内葉はサラダなど、部位ごとの食感を活かして調理できます。

選び方:巻きがしっかりしているものを選ぶ

おいしい白菜を選ぶ際は、しっかりと巻かれているかを基準にしましょう。葉先まで固く巻かれ上部に弾力があり、切り口が白いものほど新鮮です。

また、ずっしりと重さを感じるものもおすすめです。カット野菜の場合は、芯が小さめで断面が平らなものを選びましょう。

栄養素:抗酸化作用による健康維持に効果的

白菜には、抗酸化作用のあるビタミンEが含まれています。また、淡色野菜ながら、βカロテン・ビタミンC・ビタミンK・葉酸が含まれているのも特徴です。

その他にも、白菜には以下のようなさまざまな栄養素や成分が含まれています。

- 食物繊維

- ビタミンB1

- ビタミンB2

- ナイアシン

- ビタミンB6

- パントテン酸

- ビオチン

- カリウム

- カルシウム

- マグネシウム

- 鉄

- 亜鉛

- 銅

ただし、白菜に含まれるビタミンは水溶性なので、煮物に使う場合は煮汁ごと食べるのがおすすめです。

白菜の家庭栽培方法

白菜を家庭栽培する際のポイントは、以下のとおりです。

- 種まき

種まきの2週間前に苦土石灰、1週間前に堆肥と元肥を施し、畝を立てた後、5〜6粒ずつ直径5cm・深さ1cmの穴に種をまきます。 - 間引き

子葉が開いたころに3〜4本立ち、本葉2枚で2本立ちに間引きます。 - 追肥・土寄せなどの栽培管理

1本立ち後に追肥を施し、株元に軽く土寄せを行い、その後は2週間ごとに2〜3回土寄せと除草を続けます。 - 病虫害対策

アオムシやヨトウムシなどの害虫対策をこまめに行い、軟腐病やべと病、根こぶ病にも注意が必要です。 - 収穫

早生種は約60日、晩生種は100〜120日で収穫期を迎え、しっかり結球したものから順に収穫します。

白菜のおすすめレシピ:白菜とりんごのヨーグルトサラダ

シャキシャキ食感の白菜と甘酸っぱいりんごを合わせた、さっぱりとしたサラダです。ヨーグルトのまろやかな酸味が全体をまとめて、毎日の健康づくりに最適です。風邪が気になる季節や疲れを感じた時におすすめの一品です。

材料(2人分)

- りんご:1/3個(皮つき・いちょう切り)

- 白菜:200g(太めの千切り)

- 紫玉ねぎ:1/6個(太めの千切り)

- 塩:少々(りんごの塩水用、および味付け用)

- 粒マスタード:大さじ1/2

- 無糖ヨーグルト:大さじ1

- はちみつ:小さじ1

- オリーブオイル:小さじ1

- 塩:少々

作り方

- 野菜と果物の下準備

りんごは皮つきのままいちょう切りにして塩水に約10分さらし、水気を切る。白菜と紫玉ねぎは太めに千切りし、さっと茹でてから冷水で冷やして水気を切る。 - ドレッシング作り

ボウルに粒マスタード、ヨーグルト、はちみつ、オリーブオイル、塩をすべて入れて、よく混ぜ合わせる。 - 和える

ドレッシングのボウルに、下ごしらえしたりんご・白菜・紫玉ねぎを加えて全体をやさしく混ぜる。 - 盛り付け

器に盛り付けて完成。

小松菜:11〜3月

小松菜は、11〜3月ごろが旬です。寒さにさらされることで葉肉が厚く、柔らかくなって甘みが増します。

選び方:緑色が濃いものを選ぶ

新鮮でおいしい小松菜を選ぶ際は、緑色の濃さを基準にしましょう。葉の緑色が濃く、かつ肉厚でみずみずしいものがおすすめです。また、茎がしっかりと太いものや根がしっかりと長いものは、よく育っている目安になります。

栄養素:疲労回復に効果的

小松菜には、以下の栄養素が含まれています。

- カリウム

- カルシウム

- 鉄

- βカロテン

- ビタミンC

- ビタミンE

- ビタミンK

とくに、疲労回復に適したβカロテンや、ほうれん草の3倍以上ともいわれるカルシウムが、小松菜に含まれている代表的な栄養素です。

小松菜は簡単な調理法で食べられるので、日頃の健康維持をサポートするうえでピッタリの野菜といえます。

小松菜の家庭栽培方法

小松菜を家庭栽培する際のポイントは、以下のとおりです。

- 種まき

種まきの2週間以上前に苦土石灰と堆肥をまき、1cm間隔で種をまいたら覆土して水やりする。 - 間引き

発芽後、本葉1〜2枚で株間3〜4cm、本葉3〜4枚で5〜6cmになるように間引きを行う。 - 追肥などの栽培管理

2回目の間引き後に追肥し、移植ごてで土とよく混ぜて株に直接肥料が触れないよう注意する。 - 病虫害対策

寒冷紗や不織布でヨトウムシ・コナガなどの害虫を防ぎ、白さび病や炭そ病には雨除け対策を行う。 - 収穫

草丈25〜30cmになったら株元から収穫する。春まきは30〜40日、秋まきは50〜80日が目安。

小松菜のおすすめレシピ:小松菜入りツナ玉丼

カルシウム豊富な小松菜と栄養価の高い卵を組み合わせた、バランスの良い一品です。やさしい味わいで子どもから大人まで楽しめ、成長期の食事や毎日の健康維持にぴったり。手軽に栄養が摂れるので、忙しい日にもおすすめです。

材料(2人分)

- 小松菜:1/2束(3cm幅にカット)

- ツナ缶(小):1缶(油を切る)

- 玉ねぎ:1/8個(千切り)

- 卵:2個(溶いておく)

- だし汁:1カップ

- 醤油:大さじ1

- みりん:大さじ1

- 塩:少々

- ごはん:300g(温かいもの)

作り方

- 材料の下ごしらえ

小松菜は3cm幅に、玉ねぎは薄く千切りし、卵はボウルで割りほぐす。 - だしで具材を煮る

鍋にだし汁、醤油、みりん、塩を入れて火にかけ、沸騰したらツナと玉ねぎを加えて煮る。 - 小松菜と卵を加える

玉ねぎが透明になったら小松菜を加えて軽く煮て、溶き卵を回しかけて半熟状態で火を止める。 - 盛り付け

器に盛ったごはんの上に3をのせて完成。

冬以外が旬の野菜

大根や白菜、小松菜といった冬野菜以外にも、四季に応じて旬を迎える野菜が数多く存在します。

ここでは、春・夏・秋の季節ごとに旬を迎える野菜について解説するので、冬野菜の特徴とあわせて参考にしてください。

【春】キャベツ・そら豆・アスパラガスなど

春ならではの香りや食感を楽しめるのが、春野菜の特徴です。主な春野菜には、以下が挙げられます。

| 春野菜の種類 | 含まれる栄養素 |

|---|---|

| キャベツ |

|

| そら豆 |

|

| アスパラガス |

|

| スナップエンドウ |

|

| セロリ |

|

| クレソン |

|

| さやえんどう |

|

| たけのこ |

|

春野菜には一年中出回っているものも多いため、上記が春野菜だと知らなかったという方も多いでしょう。春以外の季節でもおいしく食べられるものの、旬になると普段以上に甘みや柔らかさを感じられるものが多くなります。

また春野菜は、種類によってさまざまな調理法を楽しめるのも特徴です。例えば、たけのこを出汁や鰹節で煮込んで作る「土佐煮」や、アスパラガスをふんだんに使用した「炊き込みご飯」が挙げられます。

春ならではの暖かい空気を味わいながら、少しホッとするような春野菜の味わいを楽しめることも魅力です。

【夏】レタス・トマト・カボチャなど

夏野菜は、水分・カリウムなどの成分を豊富に含んでいるのが特徴です。

代表的な夏野菜は、以下を参考にしてください。

| 夏野菜の種類 | 含まれる栄養素 |

|---|---|

| レタス |

|

| トマト |

|

| カボチャ |

|

| きゅうり |

|

| ピーマン |

|

| ナス |

|

| とうもろこし |

|

| ズッキーニ |

|

| ゴーヤー |

|

夏野菜には、豊富に含まれた水分やカリウムにより、体の中の熱を冷ましてクールダウンさせる効果があります。汗で不足しがちな水分を、効果的に補給できる特徴もあります。

夏野菜は生で食べられるものも多いので、調理に手間をかけずに食べやすいのも夏野菜のメリットといえるでしょう。

また、夏野菜の多くはカラフルなビタミンカラーのものが多く、夏バテで落ちがちな食欲を刺激してくれます。上記に挙げた栄養素を効率的に摂取できるので、夏の暑い時期は野菜を積極的に摂取することをおすすめします。

【秋】椎茸・里芋・きのこ類など

秋野菜には、免疫力向上が期待できる「βグルカン」や「ビタミンC」などの栄養素が多く含まれています。また、疲労回復に効果のある「ビタミンB1」や「鉄分」が含まれたものも多いのが特徴です。

代表的な秋野菜の種類は、以下のとおりです。

| 秋野菜の種類 | 含まれる栄養素 |

|---|---|

| 里芋 |

|

| じゃがいも |

|

| にんじん |

|

| 玉ねぎ |

|

| ごぼう |

|

| さつまいも |

|

| 椎茸 |

|

| 舞茸 |

|

| ぶなしめじ |

|

秋野菜にはβグルカンやビタミンCにより免疫力を向上させられるため、夏との温度差が原因の体調不良を防げます。体調不良の防止とあわせて、ビタミンB1・鉄分による疲労回復効果も期待できるでしょう。

秋野菜に多い根菜類には、ダイエット効果もあります。さつまいもやにんじん、ごぼうに含まれる食物繊維により、便秘の改善が可能です。

また、根菜類に含まれるカリウムは体内の余分な水分を排出してくれるので、むくみの改善が期待できるでしょう。夏からの急激な気温の変化に対応しつつ、体のコンディションを整えられるのが、秋野菜の特徴であり魅力です。

まとめ

冬野菜は寒さに適応して甘味と栄養価が高まる特徴があります。かぶ、ブロッコリー、大根、白菜などが代表的な冬野菜で、これらはビタミンやカロテンなど免疫力を高める栄養素が豊富です。

また、鍋料理や煮物、サラダなど幅広い調理法で活用でき、風邪予防、美容効果、疲労回復にも最適です。旬の冬野菜を積極的に食卓に取り入れれば、寒い季節の健康維持や食事の楽しみが広がります。

この記事を参考に、選び方や家庭栽培のポイントを押さえ、冬野菜の魅力を存分に味わい尽くしてください。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「東京電力 くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事

![[くらしTEPCOエアコンクリーニング(SP)]](/wp-content/uploads/2025/04/エアコンクリーニング_pickup_600×300_250926-_min.png)

![[電化でかしこくおトク!くらし応援キャンペーン(SP)]](/wp-content/uploads/2025/12/sidebar_denkiplan-cp.png)