【2026年】大寒はいつ?大寒卵などの食べ物や伝統行事の意味・由来を解説

今回は、大寒の意味・由来や、大寒の縁起物とされる食べ物、大寒に行われる伝統行事について解説します。

大寒とは:1年で最も寒い時期を示す二十四節気【2026年1月20日~2月3日】

大寒とは季節を表す言葉で、「1年で最も寒い時期」を示します。2026年の大寒は1月20日です。

また、大寒次の二十四節気(立春)までの期間を表す言葉でもあり、2026年は1月20日~2月3日が大寒期(大寒の期間)となります。

以下に、直近の大寒と大寒期の日付・期間をまとめました。

| 大寒の日付 | 大寒期の期間 | |

|---|---|---|

| 2025年 | 1月20日(月) | 1月20日(月)~2月2日(日) |

| 2026年 | 1月20日(火) | 1月20日(火)~2月3日(火) |

| 2027年 | 1月20日(水) | 1月20日(水)~2月3日(水) |

| 2028年 | 1月20日(木) | 1月20日(木)~2月3日(木) |

| 2029年 | 1月20日(土) | 1月20日(土)~2月2日(金) |

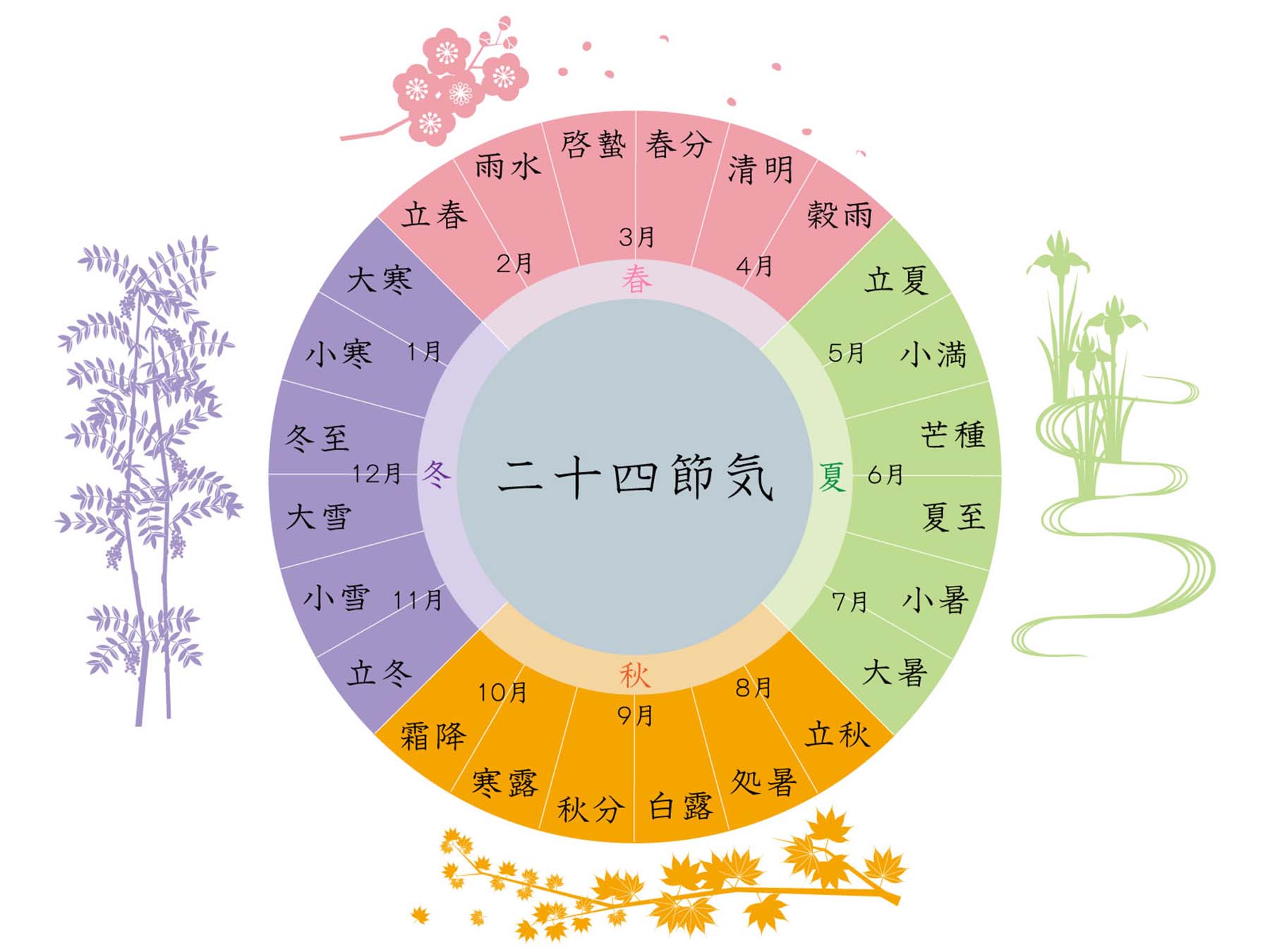

大寒は、古代中国で発明された「二十四節気」という季節の区切りの一つです。二十四節気は太陽の動きや高さに基づいて、1年を約15日ごとに24等分したものであり、日本の旧暦(太陰太陽暦)の太陽暦部分と深い関連があります。

大寒の時期には寒さを乗り越えるため、あるいは季節の移り変わりを楽しむため、さまざまな行事や風習が存在してきました。とくに、この寒さがもたらす季節特有の食材を使用して作られる料理や、寒さを活かした行事は、人々にとって冬の楽しみの一つとして受け継がれてきました。

大寒の時期におすすめの食べ物については、後述の「▼【一覧】大寒の食べ物・行事食」をご覧ください。

【一覧】大寒の食べ物・行事食

大寒の時期にはその時期に採れる食材を使った料理を、それぞれの目的に合わせて食べることが慣習とされてきました。

寒い時期に生まれ育った食材を摂り入れることで、心身を清めようという意味合いがあったとされています。現代でも、ぜひ取り入れたい習慣です。

大寒卵:大寒の時期に産まれた卵

「大寒卵」とは、大寒の当日(大寒期の初日)に鶏が産んだ卵を指します。この卵は縁起が良いとされ、なおかつ栄養価も高いといわれています。

昔の日本では、冬の寒さの中で鶏が卵を産むことは稀で、それゆえに大寒の時期に産まれた卵は特別な価値を持つとされました。また、大寒の時期に産まれた卵の黄身は黄色が濃くなるとされ、このことから金運の願いも込められています。

冬の寒さを乗り越える鶏は、寒さに耐え抜くために多くの餌を食べ、少ない水分で生活します。この生活環境が、卵に豊富な栄養をもたらすとされています。

寒餅:寒の水で作った餅

「寒餅」とは、「寒の水」を用いて炊かれたお米で作られた餅のことです。寒の水とは、1年で最も冷え込む時期に汲まれた水のことで、寒の水を使うことで、お餅に縁起の良さが伴うといわれています。なお、地域によって「かきもち」「こりもち」「かきやま」など呼ばれ方が異なります。

寒さの中での餅づくりは、耐寒性や保存性を高めるための伝統的な手法として受け継がれてきました。その独特の風味や風土に根ざした文化として、現在にも残されています。

甘酒:寒の水で仕込んだ甘酒

1年で最も寒い時期に汲まれる「寒の水」は品質の高い清らかで澄んだ水とされています。そのため、寒の水で作られる甘酒は、とくにおいしさが際立つといわれています。

また、大寒の頃の寒い時期には、昔から甘酒がよく飲まれていたという伝統もあります。甘酒には身体を温める効果があるとされ、多くの人々が冬の寒さをしのぐために甘酒を求めるようになりました。

味噌:寒の水で作った味噌

「寒の水」で作られる味噌は、深い味わいと高い品質で多くの人々から愛されてきました。

昔から、不純物が少ないとされる寒の水で味噌を作ることで、ゆっくりと均一に発酵できるという考えがありました。均一な発酵環境は、麹の甘さや大豆の旨味を最大限に引き出す要因となり、深みのある味わいの味噌づくりにつながります。

また、寒い時期は空気中にも雑菌が少ないとされ、味噌仕込みに非常に適していると考えられてきました。雑菌の影響を受けにくいこの環境は、味噌の熟成が一定の条件下で進めるのに役立ちます。その結果、雑味が少なく、品質の高い味噌が完成するのです。

寒の時期の魚介類:ブリ・タラ・サワラ・カニ・カキなど

大寒の時期に差し掛かると、海や川の水温が下がります。魚たちは寒さを乗り越えるために、脂肪をため込み始めます。この脂肪は、魚たちの身体を保護する役割を持ち、寒さから身を守るのに役立ちます。

こうした性質により、大寒の頃の魚介類の身には脂が豊富に乗り、その食感や味わいが格段に豊かになります。例えば、ブリ・タラ・サワラ・アンコウなどの魚や、カニ・カキ・ホッキ貝などなどが旬を迎え、非常においしくなります。

また、冬の寒さにより多くの微生物や藻類の活動が低下し、それが海や川の水の透明度を高めます。この環境の変化は、魚たちが摂取する餌の質を向上させ、その結果、魚の身の味わいにも良い影響を与えるといわれています。

【一覧】大寒の伝統行事とそれぞれの意味・由来

大寒の時期には、心身を清めることを目的とした伝統行事が行われています。それぞれ、意味や由来について見ていきましょう。

寒の水:清らかな水を汲む行事

「寒の水」とは、「寒の内」と呼ばれる小寒(1月初め)から立春(2月初め)まで、すなわち大寒を含む1年で最も寒い期間に汲まれた水のことを指します。

この時期は1年で最も冷え込むため、水に含まれる雑菌の活動や繁殖が低下します。そのため、寒の水は保存性が高く、味噌や醤油、お酒の製造に適すとされてきました。

また、寒の水はそのまま飲むことでも心身を清められると考えられてきました。これは、寒の水の持つ清冽さや浄化の力が、心身にも良い影響をもたらすと信じられてきたからです。

さらに、江戸時代には寒の水は美容にも活用されていました。寒中に集めた雪を壺に保存し、夏になったら白粉(おしろい)を溶く化粧水として使われていたそうです。

寒仕込み:寒の水を利用し味に深みを出す手法

「寒仕込み」とは、冬の厳しい寒さを活用した伝統的な食材の仕込み方法を指します。とくに、味噌の仕込みにおいては、前年の秋に収穫された新穀の大豆や米を原料として、1月初めから節分までの約30日間にかけて仕込むのが一般的です。

この時期は寒さが厳しく、空気中の雑菌の活動が鈍化するため、食品の仕込みや保存に最も適した期間とされています。寒仕込みの手法では「寒の水」を使用することが多く、清潔で冷たい水が仕込む食材の品質をより高めるといわれています。

なお、寒仕込みは味噌だけでなく、酒や醤油など、伝統的な日本食の製造にも用いられてきました。寒の水を使用することで、これらの食品には独特の深みや風味が生まれるとされ、多くの人に重宝されています。

寒中見舞い:寒さが最も厳しい時期に送る季節の挨拶状

寒中見舞いとは、1年で最も寒いこの時期に相手の健康を気遣い、お互いの近況を報告するための季節の挨拶状です。年賀状の返信が遅れてしまったときや、自分または相手が喪中の際の年賀状の代わりとしても送られることがあります。

送る時期は、正月飾りを飾っておく期間とされる「松の内」が明けてから、「立春」の前までとされ、大寒の時期にも重なります。立春を過ぎてしまった場合には「余寒見舞い」として送ります。

寒稽古:冬に行う早朝練習の総称

厳しい寒さの中で稽古を行うことを、「寒稽古」と呼びます。大寒の早朝や夜間に、武道、スポーツ、音楽などの稽古を行います。寒さを極力活用した訓練を通じて、心身の強化や精神の鍛練を追求します。

稽古を通し寒さを乗り越えることで、自身の限界を知り、それを超える力が身につくとされます。このような稽古法は、「寒行」や「寒修行」とも呼ばれ、心の浄化や自我の克服を目的としています。

大寒に関連するよくある質問

ここでは、大寒に関連する「よくある質問」をQ&A形式で詳しく解説します。よく似た言葉との違いや、雑学的な豆知識もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

Q. 大寒・小寒・立冬・冬至の違いは?

大寒・小寒・立冬・冬至は、すべて二十四節気の一つです。似たような言葉に見えますが、それぞれ11月から1月までの異なる時期を指しています。以下、11月の「立冬」から順に紹介します。

- 立冬

- 暦の上での冬の始まり。毎年「11月7日頃」にあたり、ここから二十四節気の“冬”が始まります。

- 冬至

- 一年で昼が最も短い日で、毎年「12月21〜22日頃」です。ただし“最も寒い日”ではありません。地面や海水が冷えるまでにタイムラグがあるため、寒さは冬至の後に一層強まります。

- 小寒

- いわゆる「寒の入り」。毎年「1月5日頃」で、この日から「大寒」を含む約1か月間を「寒の内(寒/寒中)」と呼びます。

- 大寒

- 一年で最も寒い頃を示す言葉で、毎年「1月20日頃」です。この日から「節分(毎年2月4日頃の「立春」の前日)」までの期間を「大寒期」と呼びます。

また、「小寒」の初日(寒の入り、1月5日頃)から「大寒」を含み、「立春」の前日(節分、2月3日頃)までを「寒の内」と呼びます。季節の挨拶「寒中見舞い」や、寒仕込み・寒稽古などの行事はこの時期に行われます。

Q. 1年で最も寒いのはいつ?

一般的には、大寒の頃である「大寒期」が1年で最も寒いとされていますが、寒さのピークには地域差があり、気候帯や地形(日本海側・太平洋側、内陸盆地など)によって時期は前後します。ただし、やはり大寒期の頃に1年で最も寒い時期を迎える地域は少なくありません。

ちなみに、日本の観測史上最低気温は1902年1月25日に北海道旭川市で観測された「-41.0℃」です[1]。日本の観測史上、最も寒かった日も大寒期の中の1日でした。

Q. 「シマエナガの日」が1月20日(大寒の日)なのはなぜ?

「雪の妖精」ともいわれる、北海道に生息する小さな鳥「シマエナガ」。羽を膨らませて丸くなり、羽の間に空気の層をつくることで寒さを防いでいると考えられています。

そこで、1年で最も寒い日とされる大寒の日には、シマエナガも最も丸くなるのではとの連想から、毎年大寒の日になることが多い1月20日を「シマエナガの日」として日本記念日協会が認定しています。

シマエナガはSNSや書籍を通じて、その可愛らしい姿が広まりました。「シマエナガの日」は、自然や野鳥への関心を高める日として親しまれています。

まとめ

日本でも古くから伝統行事として親しまれてきた大寒。ご紹介したとおり、厳しい寒さの中で伝えられてきた食べ物や行事には、それぞれに納得の理由があったといえます。

大寒といえば、「大寒卵」「寒餅」「甘酒」などが行事食とされ、「寒の水」「寒仕込み」「寒中見舞い」「寒稽古」などの伝統行事が残っています。ぜひ現代でも、こうした習慣を取り入れていきましょう。

- 気象庁:

歴代全国ランキング

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事