【図解】エアコンの冷房と除湿の違いは?適切な使い分けや電気代を比較

普段から「冷房と除湿ってどう違う?」と疑問を感じながら、なんとなく使い分けていませんか?日常的に使用するエアコンだからこそ、効率良く快適に使いたいと考えている方が多いと思います。

この記事では、冷房と除湿(ドライ)の違いやおすすめの使い分け、電気代の比較まで分かりやすく解説します。エアコンをもっと賢く快適に使いたい方はぜひご覧ください。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「東京電力 くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

目次

エアコンの除湿と冷房の違いとは?仕組みや機能も解説

エアコンの冷房と除湿は、役割に違いがあります。ここでは、冷房・除湿それぞれの役割について解説します。

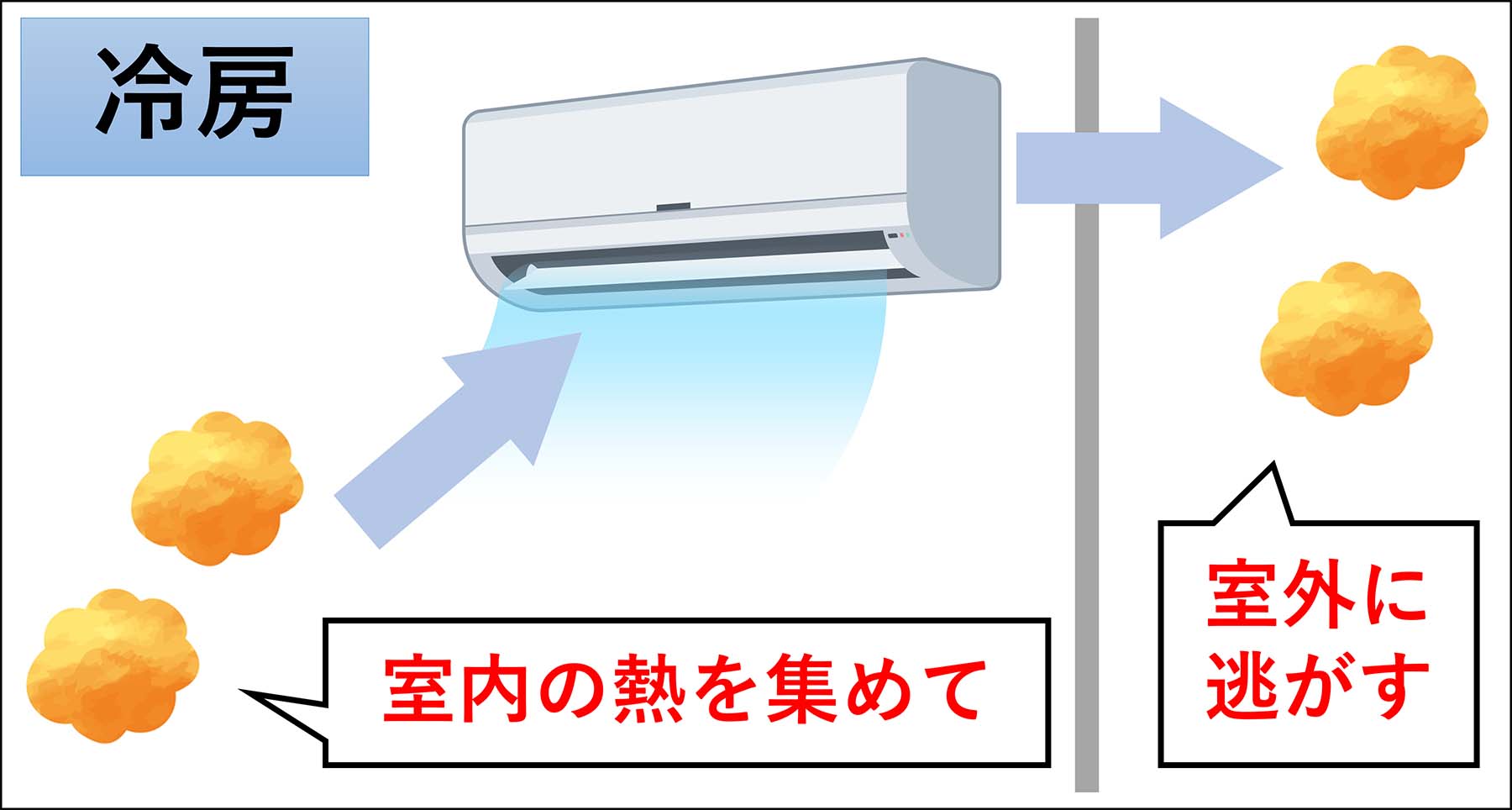

冷房:部屋の温度を下げる

冷房機能の役割は、室温を設定温度まで下げ、その室温を維持することです。そのため、自動運転を活用したり、設定温度までは「強」で運転し、設定温度に近づいたら「弱」運転に切り替えたりすることで、効率良く室温を維持できます。

冷房は、室内機で取り込んだ室内の空気から熱を奪い、熱を室外機から室外に排出することで、冷えた空気を室内に再放出する仕組みです。室内の空気の熱を集めて、室外に逃がすイメージです。

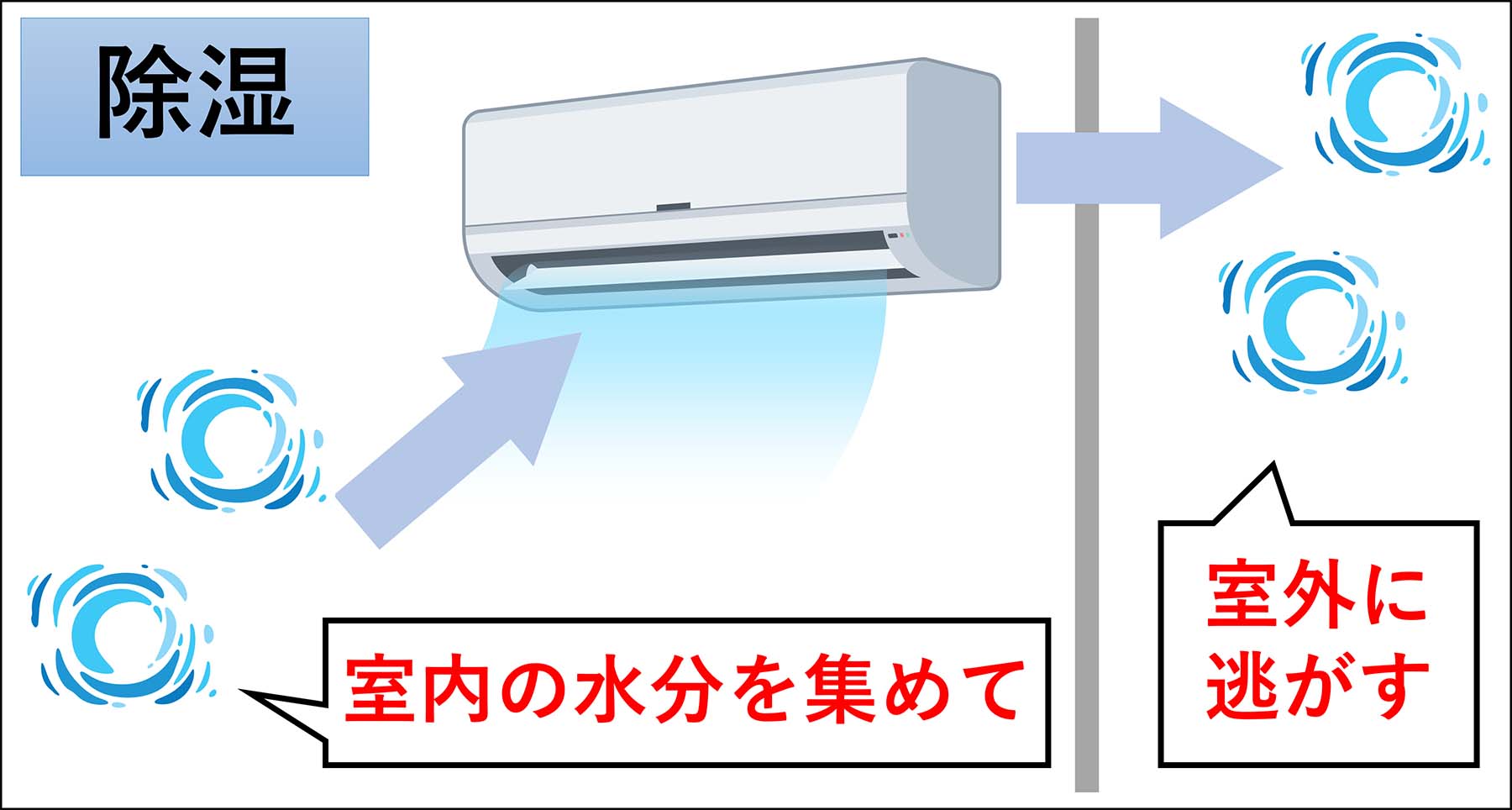

除湿:部屋の湿度を下げる

除湿機能の役割は、部屋の湿度を下げることです。部屋の湿度が高いときは、除湿機能を使うと良いでしょう。

除湿機能は、冷房機能と同様に、室内の空気を取り込んで熱を奪い、熱を室外に排出します。このとき、冷やされて水分を保持できなくなった空気から水滴が発生します。これをドレンホース(排水を行うホース)から室外に排出し、水分が減って乾燥した空気を室内に再放出することで部屋の湿度を下げます。室内の水分を集めて、室外に逃がすイメージです。

除湿機能でも室温を下げることができますが、除湿機能は室温を下げることよりも除湿することを優先します。そのため、部屋の室温を一気に下げたい場合には冷房機能、湿度を下げたい場合には除湿機能を使うと良いでしょう。

除湿には3つの種類がある

「ドライ運転」とも呼ばれる、室内の湿度を排出する役割がある除湿機能には、以下の3つの種類があります。

ここでは、3種類の除湿機能について、その違いを解説します。エアコンを購入する際の参考にしてください。

弱冷房除湿:室温と湿度を同時に下げる

弱冷房除湿は、除湿の際に冷やした空気をそのまま室内へ戻し、温度・湿度を同時に下げるのが特徴です。室内から取り込んだ空気の温度を下げ、水分を排出して乾燥させた空気をそのまま室内へ戻すため、湿度と同時に室温も下がります。

弱冷房除湿を使用することで、冷房機能の弱運転と同様の役割を果たしつつ室内の湿度も効率的に下げられます。また、除湿機能の中では、電気代が比較的安く抑えられるのも弱冷房除湿の特徴です。

再熱除湿:室温はそのままに湿度だけを下げる

再熱除湿は、除湿する際に冷やした空気を再度温めたうえで室内に戻す機能です。そのため、部屋の温度を変化させることなく湿度だけを下げられます。

まだ暑くない梅雨の時期など、「暑くはないが湿度を下げたい」という場合は、再熱除湿を使用しましょう。ただし、冷やした空気を温めることで弱冷房除湿よりも電気代が高くなりやすいため、注意が必要です。

ハイブリッド除湿:室温変化を抑えつつ除湿する

ハイブリッド除湿とは、冷やした空気に室内の暖かい空気や外気・廃熱を加え、室温に近づけて送風する機能です。そのため、寒くなりにくく快適かつ省エネに除湿できるのが特徴です。

ハイブリッド除湿は、一部のエアコンに搭載されている機能のため、自宅のエアコンにハイブリッド除湿の機能があるかチェックしてみると良いでしょう。

冷房と除湿の適切な使い分け方法

冷房と除湿は、シーンや季節に応じて使い分けることで、より快適な室内環境を実現できます。

例えば、真夏の昼間に部屋の温度が高くて暑く感じるときは冷房がおすすめです。冷房は室温をしっかり下げてくれるため、料理中や掃除中など体を動かす時間帯にもぴったりです。

一方で、梅雨の時期など、部屋の空気がじめじめして不快なときには除湿を使いましょう。除湿は湿気を取り除いて空気をカラッとさせるので、洗濯物の部屋干し時や、就寝前の寝室にも適しています。

人が快適と感じる湿度は40~60%[1]といわれており、在宅ワーク中など長時間過ごす部屋では、温度だけでなく湿度も意識して調整するのがポイントです。冷房と除湿をうまく使い分けて、シーンごとに心地よい空間を保ちましょう。

以下は、東京都の「健康・快適居住環境の指針」[1]および不快指数を参考に算出した、人が過ごしやすいと感じる室温・湿度のバランスの目安です。エアコンの設定時に参考にしてみてください。

快適な室温・湿度のバランスの目安

| エアコン設定 | 快適な室温の目安 | 快適な湿度の目安 |

|---|---|---|

| 冷房 | 28℃ | 40%~45% |

| 27℃ | 40%~55% | |

| 25℃~26℃ | 40%~60% |

出典:くらひろ by TEPCO「部屋の適正湿度は?温度とのバランスや適正に保つ方法を解説」[2]より作成

冷房と除湿で電気代が安いのはどっち?

冷房と除湿を使い分ける際に気になるのが、「電気代を安く抑えられるのはどちらか?」ということではないでしょうか。冷房と除湿を同じ設定温度・設定湿度で比較した際の電気代は、一般的には以下の順で安くなります。

電気代が安い順

- 弱冷房除湿

- 冷房

- 再熱除湿

最も電気代が安いのは、冷房と同じ仕組みを利用し、かつ冷房よりも消費電力の少ない弱冷房除湿です。除湿の際に冷やした空気をそのまま再放出するため、冷房や再熱除湿ほどの電力消費は必要ありません。

次に電気代が安いのは、通常の冷房です。弱冷房除湿と比べると高くなるものの、設定温度が低すぎなければ、電気代も比較的安く抑えられるでしょう。

最も電気代が高い再熱除湿は、取り込んだ空気を冷却後に再び温める段階を踏むため電力消費量が大きくなりやすいのが特徴です。そのため、弱冷房除湿・冷房よりも必然的に電気代が高くなります。

冷房と除湿は、ここで紹介した電気代の傾向も把握したうえで使い分けることが大切です。

冷房・除湿をより効率的に使うポイント

冷房と除湿をより効率的に使用するために意識しておくべきポイントは以下のとおりです。

ここで紹介するポイントを把握し、冷房・除湿機能も含めて効率的にエアコンを使用しましょう。

湿度40~60%キープを目安にする

除湿をメインで使用する場合は、室内の湿度を40~60%でキープできるよう調整しましょう[1]。湿度が低すぎると乾燥による不快感へつながり、反対に湿度が高すぎるとカビやダニが発生しやすくなります。

また、湿度を適切に維持することで、設定温度を極端に下げなくても快適に過ごせるようになります。

頻繁につけたり消したりしない

エアコンを頻繁につけたり消したりすると、消費電力量が大きくなり電気代が高くなってしまいます。エアコンは使い始めのタイミングが最も多くの電力を消費するため、再度エアコンをつけた際に室内を一気に冷やそうとすると、消費電力量が大きくなってしまいます。

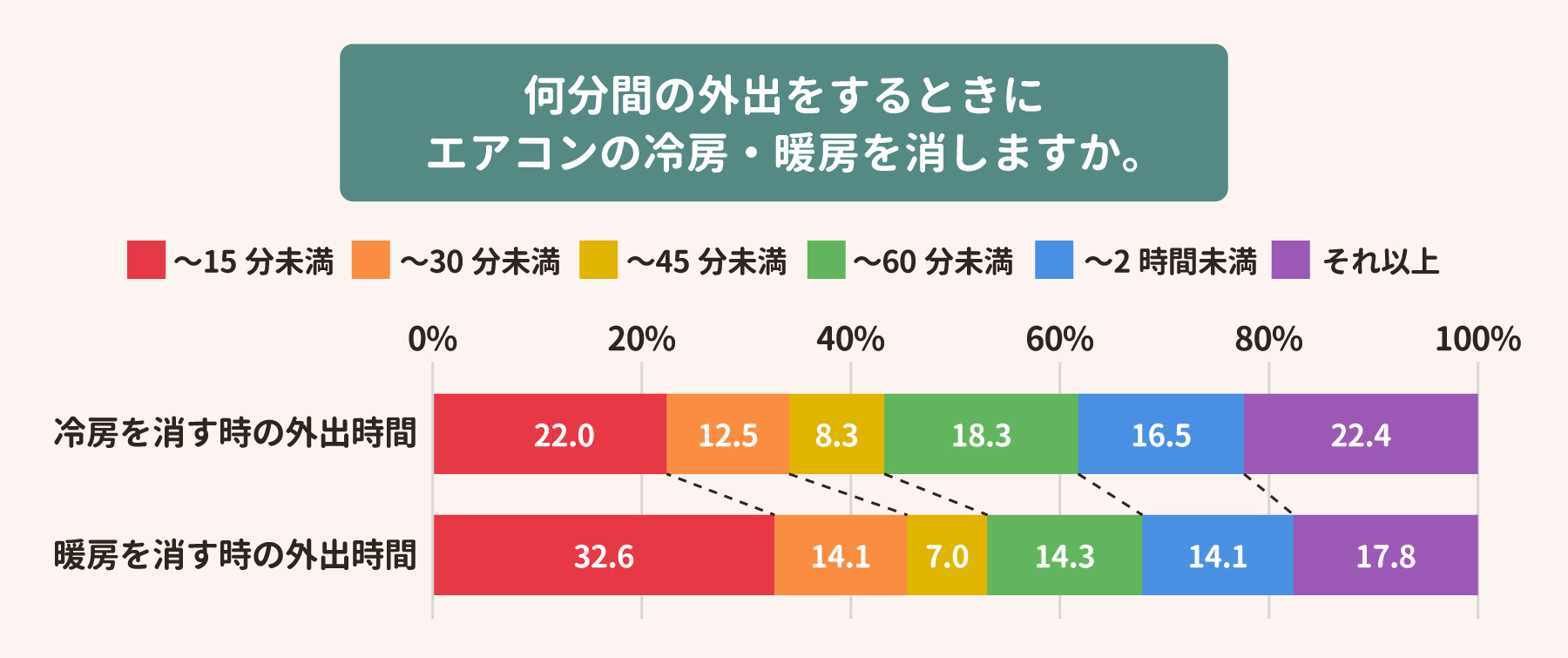

なお、「くらひろ by TEPCO」が実施したアンケート調査で、冷房を消す時の外出時間について質問したところ、「15分未満(22.0%)」、「30分未満(12.5%)」、「45分未満(8.3%)」、「60分未満(18.3%)」と全体の61.1%の方が、60分未満の外出で冷房を消すと回答しました。

- 調査主体:くらひろ by TEPCO(東京電力エナジーパートナー株式会社)

- 調査期間:2025年3月7日~3月9日

- 有効回答数:714(エアコン所有者のみ)

外出する時間が短い場合は、エアコンはつけっぱなしにする方が消費電力量を抑えられます。また、エアコンを稼働させているときに寒さを感じた場合は、エアコンを「停止」するのではなく設定温度を上げることで調整しましょう。

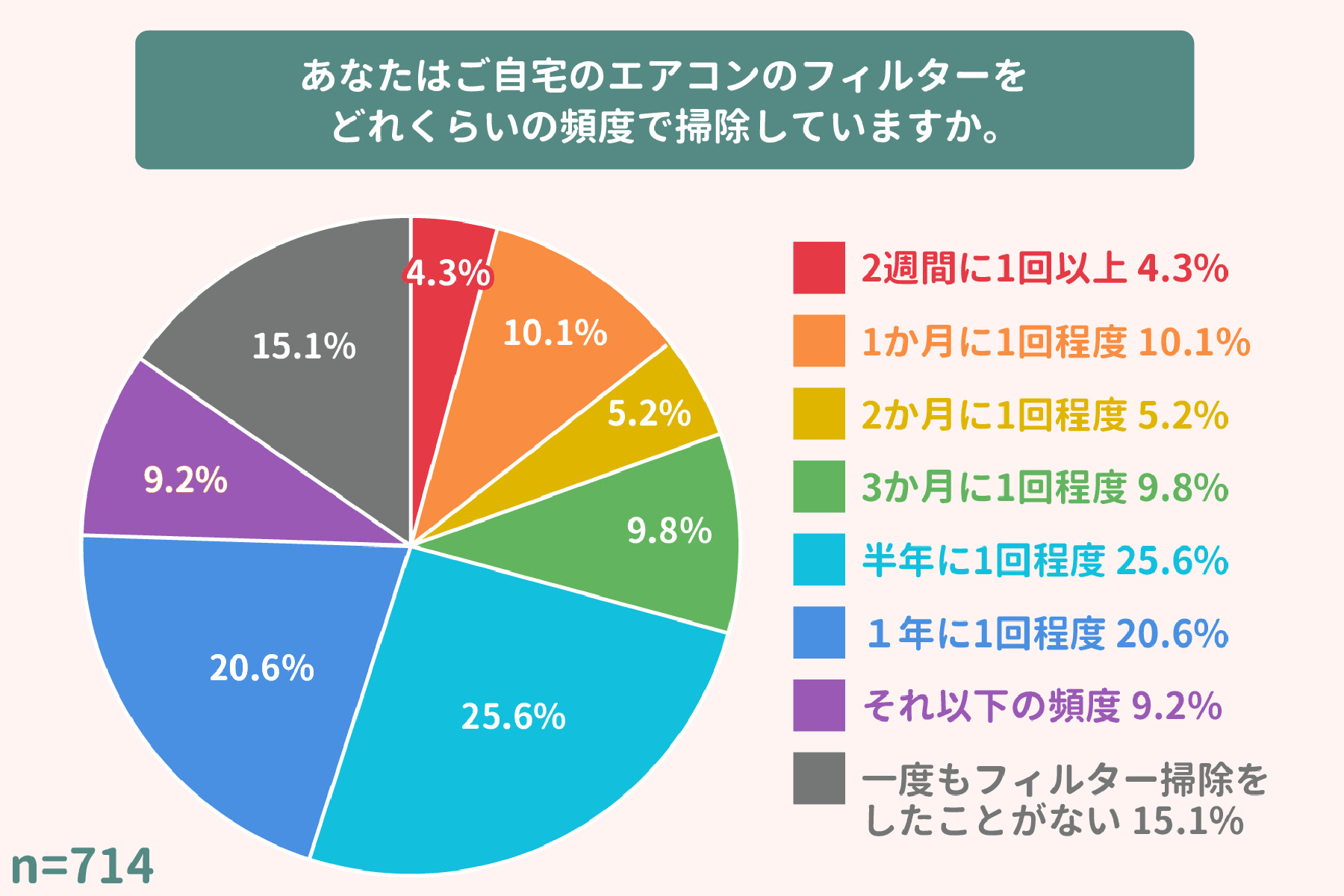

フィルターの手入れを定期的に行う

冷房・除湿の効果をより発揮させるためには、フィルターを定期的に掃除し、ホコリや汚れによる詰まりを除去することが重要です。フィルターを掃除する頻度は、2週間に1回を目安にしましょう。もし2週間に1回の掃除が難しい場合は、最低でも1か月に1回は掃除するよう意識してください。

「くらひろ by TEPCO」では、くらしに関するアンケート調査を実施しています。一般の方に、自宅のエアコンのフィルター掃除頻度に関する質問をしたところ、「1年に1回程度(20.6%)」「それ以下の頻度(9.2%)」「一度もフィルター掃除をしたことがない(15.1%)」と、1年に1回以下の人が全体の44.9%を占め、推奨されている頻度で掃除ができている人は多くないことが分かります。

- 調査主体:くらひろ by TEPCO(東京電力エナジーパートナー株式会社)

- 調査期間:2025年3月7日~3月9日

- 有効回答数:714(エアコン所有者のみ)

サーキュレーターを併用して空気を循環させる

エアコンの機能をより効果的に発揮するためには、サーキュレーターとの併用で空気を循環させることも大切です。サーキュレーターとは、室内の空気循環の効率を上げられる家電のことです。

サーキュレーターを併用すると、エアコンから出た冷風を室内全体に効率良く行きわたらせることができます。また、サーキュレーターにより空気を循環させることで、設定温度を少し上げても快適に過ごせるため、電力消費量の節約も可能です。

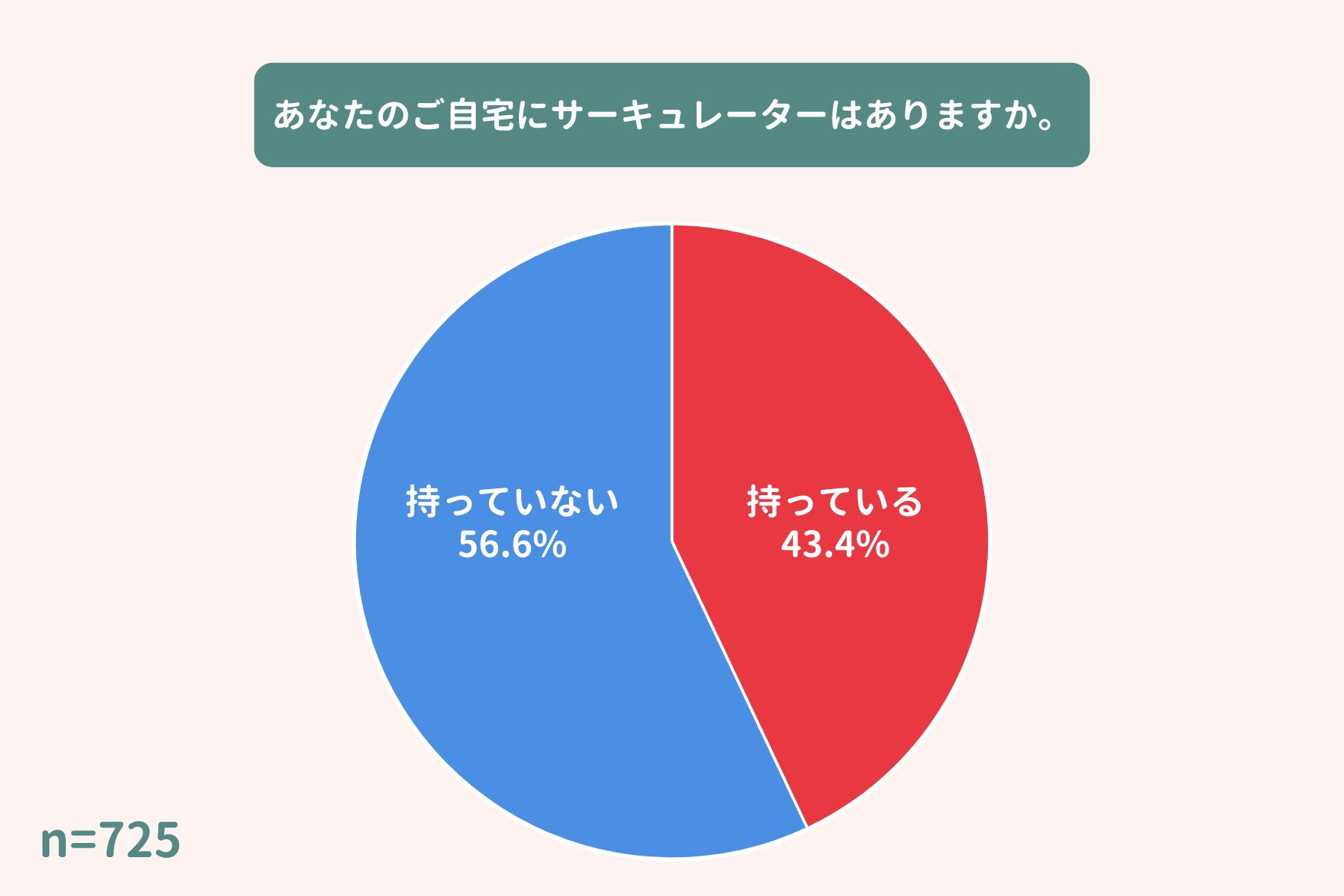

なお、「くらひろ by TEPCO」が独自に行ったアンケート調査の、「ご自宅にサーキュレーターはありますか?」という質問では、「持っている」と回答した人が43.4%、「持っていない」と回答した人が56.6%でした。

- 調査主体:くらひろ by TEPCO(東京電力エナジーパートナー株式会社)

- 調査期間:2025年3月7日~3月9日

- 有効回答数:725

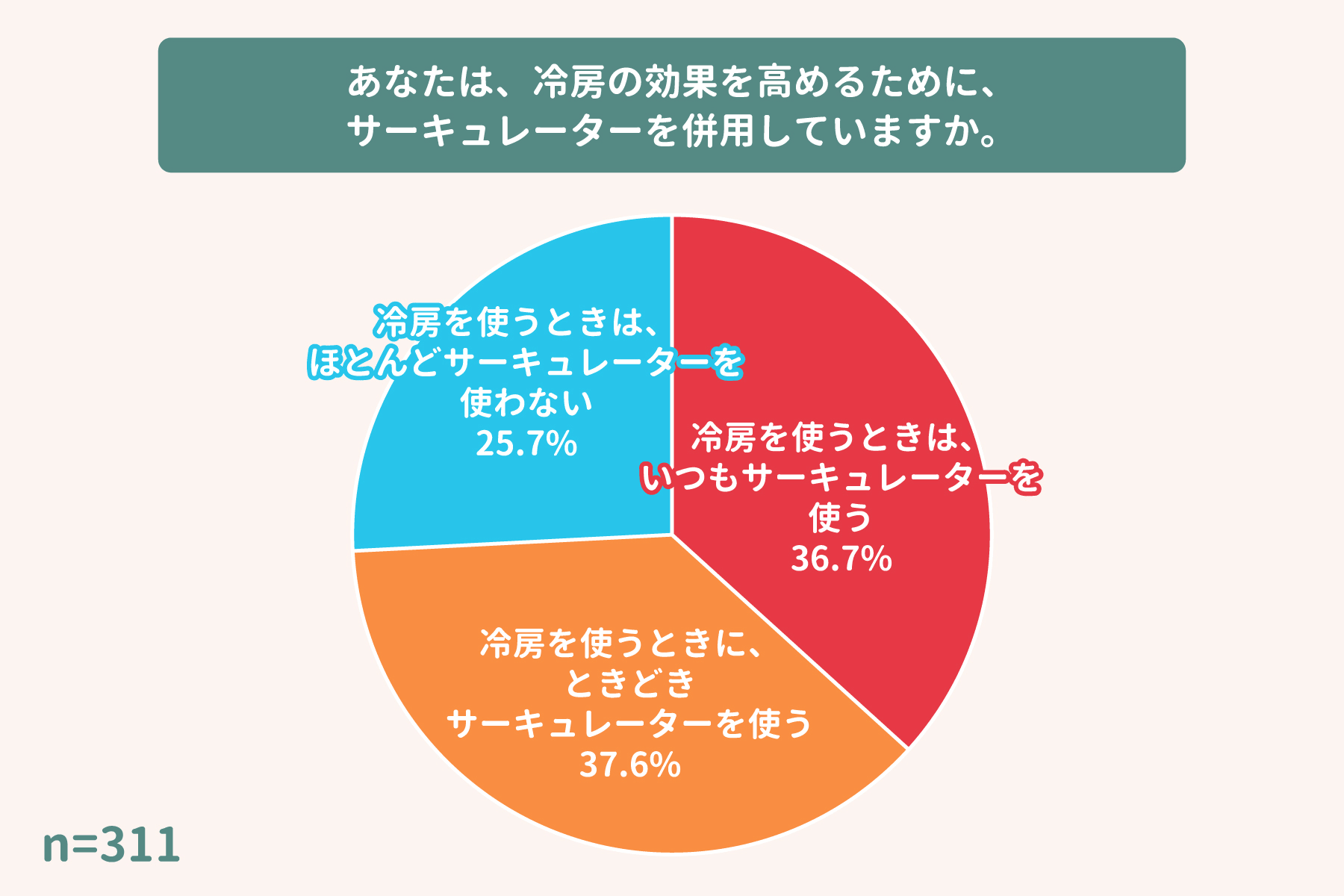

同アンケートの、サーキュレーターを所有している人に対する「冷房の効果を高めるためにサーキュレーターを併用していますか?」という質問では、「冷房を使うときは、いつもサーキュレーターを使う」と回答した人が36.7%、「冷房を使うときに、ときどきサーキュレーターを使う」と回答した人が37.6%で、サーキュレーターを所有している人の約2/3が冷房とサーキュレーターを併用していました。

- 調査主体:くらひろ by TEPCO(東京電力エナジーパートナー株式会社)

- 調査期間:2025年3月7日~3月9日

- 有効回答数:311(サーキュレーター所有者のみ)

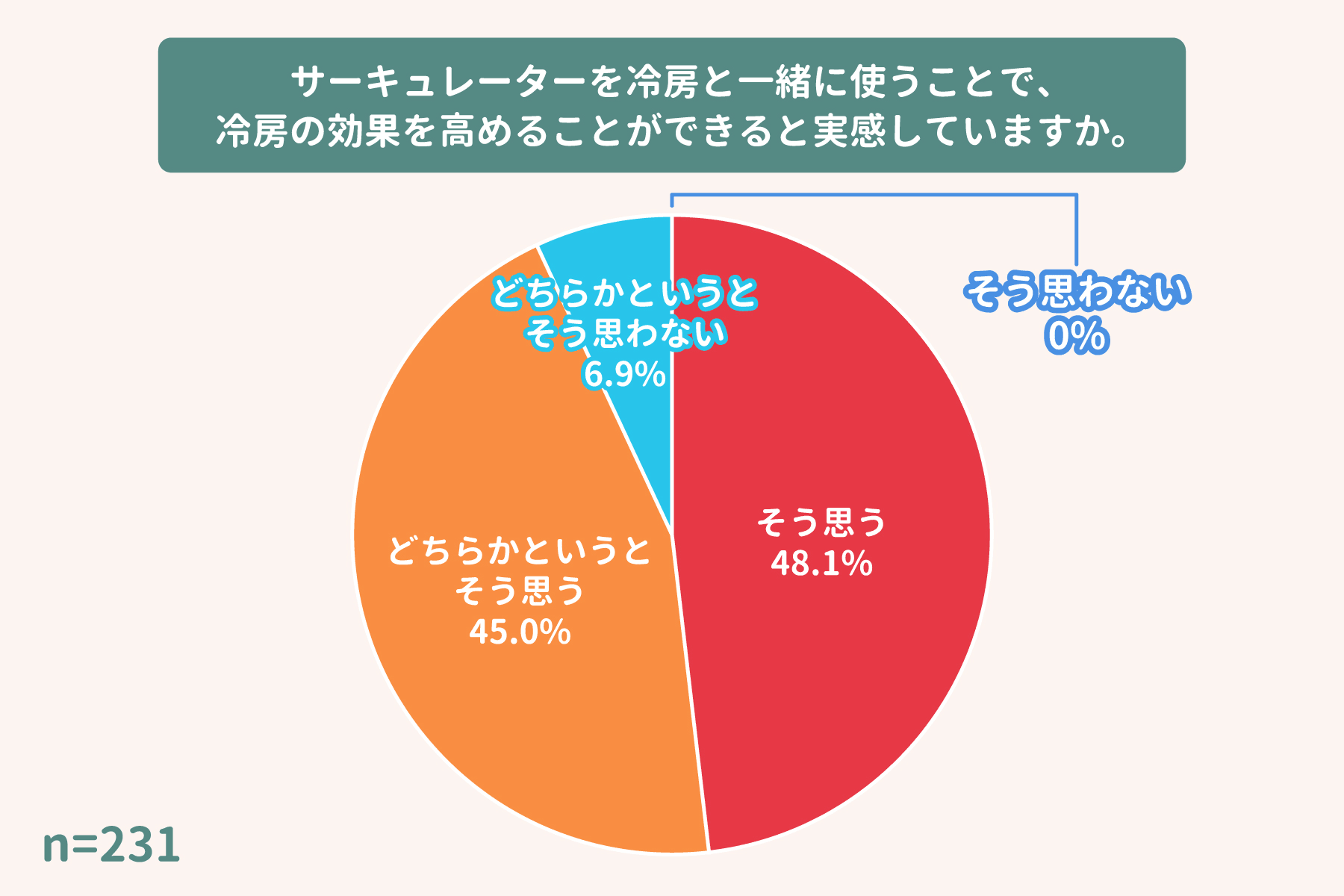

また、同アンケートにてサーキュレーターと冷房を併用している方に質問した、「サーキュレーターを冷房と一緒に使うことで、冷房の効果を高めることができると実感していますか?」という質問では、約9割の人が「そう思う(48.1%)」「どちらかというとそう思う(45.0%)」と回答しました。

冷房とサーキュレーターを併用することで、多くの方が冷房効果の向上を実感しているようです。

- 調査主体:くらひろ by TEPCO(東京電力エナジーパートナー株式会社)

- 調査期間:2025年3月7日~3月9日

- 有効回答数: 231(サーキュレーターと冷房を併用している方のみ)

まとめ

冷房と除湿には、室内温度の調節における役割の違いがあります。室内の「熱」を逃がし、部屋の温度を下げるのが冷房の役割で、室内の「水分」を逃がし、部屋の湿度を下げる役割を持っているのが除湿です。

エアコンを効率的に使用して室内温度を快適な状態に保つために、本記事で紹介した冷房と除湿の違いや使い分け方、電力消費量の違いなどをぜひ参考にしてください。

- 東京都福祉保健局

健康・快適居住環境の指針 - くらひろ by TEPCO(東京電力エナジーパートナー株式会社)

部屋の適正湿度は?温度とのバランスや適正に保つ方法を解説

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事

![[くらしTEPCOエアコンクリーニング(SP)]](/wp-content/uploads/2025/04/エアコンクリーニング_pickup_600×300_250926-_min.png)

![[電化でかしこくおトク!くらし応援キャンペーン(SP)]](/wp-content/uploads/2025/12/sidebar_denkiplan-cp.png)