一緒に暮らすからこそ知っておきたい社会人の基本マナー

ここでは、創業190年を超える老舗百貨店の髙島屋による、従業員が身につけておきたいマナーを一般書化した『髙島屋のしきたり事典』(小学館)から、暮らしのマナーやヒントをご紹介します。

目次

しきたりやマナーは誰に聞けばいいのか

お世話になった方への挨拶や、何かを贈らなければならないとき、人生に1度しか無い行事など私達にはたくさんのイベントが待ち構えています。みなさんに失礼がないようにとあれこれ心配になりますが、全てを覚えて身につけることはなかなか難しいですよね。

年々、しきたりやマナーが簡素化される傾向にあるとはいえ、そのような慣習は地域の歴史の積み重ねでもあり、丸覚えをすれば良いというものでもありません。家独自の風習もあれば人や場面によっても「正しさ」は変わってきてしまいます。

そこで、まずは基本的なしきたりやルールを知ったうえで、会社なら上司に、家庭であればその地域に長年住んでいる親や地元の人などに、その地域ならではの慣習があるかを聞くのがよいでしょう。

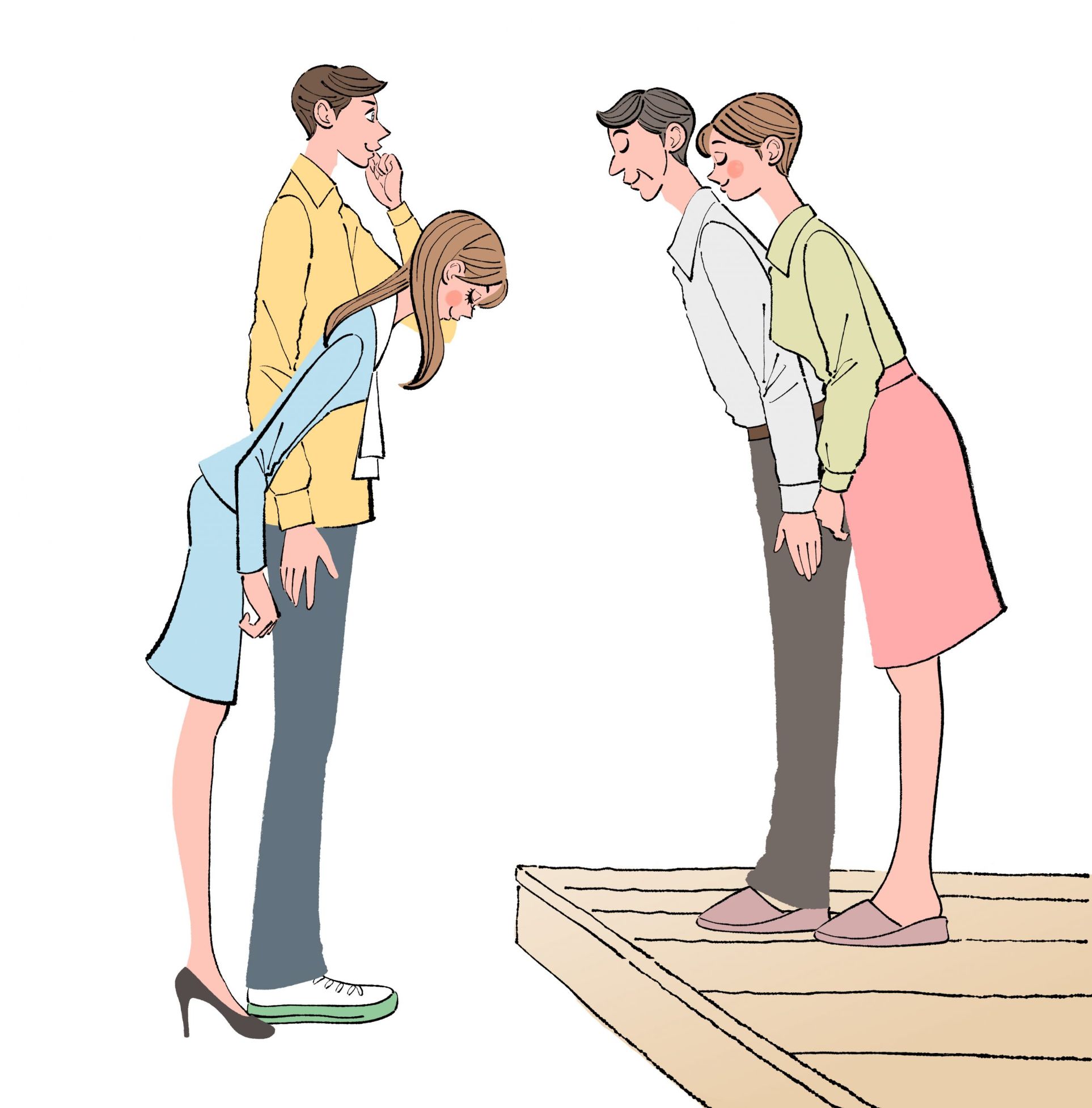

訪問やご挨拶のときの基本

一般的によその家を訪問する際には、ご挨拶の品や手土産を持参します。特に招待された場合や上司宅を訪れるときなど、あらたまった訪問の場合、手土産は欠かせません。

手土産にはお菓子などの食品やお酒を用意し、品物にかける「のし」に書く表書きは「粗品」や「御挨拶」、目上の方に対しては「御伺い」とするとよいでしょう。「粗品」はささやかな品物を贈るときに使う言葉で「へりくだった」という意味なので、高価で立派なものには使用しません。

また、お世話になった方へお礼をするときには、お菓子などの食品や家庭用品を贈るとよいでしょう。表書きは「御礼」や「謝礼」が基本ですが、目下の方に渡す場合には「寸志」、「松の葉」も使うことができます。

よく使われる粗品と寸志は似た意味合いが含まれていますが、使われ方に違いがあります。前述の通り、「寸志」は目上の人から目下の人へ贈る場合にのみ使われるのに対して、「粗品」は立場に関係なく使うことができます。これは単に年齢の上下だけではなく、役職や立場で見た場合、上下関係にあるかどうかによって決まるということも覚えておきましょう。

ライフステージに変化があったとき

二人が出会ってからいよいよ結婚という時には、それぞれの家族が関わってくることが多いでしょう。結婚にまつわる慣習は地方によっても異なるため、何をどのように取り入れるかは、本人を中心に、両家で話し合って決めていきます。

結婚に向けて

結婚の約束が成立することを婚約といい、その誓約の証として、一般的に両家の間で取り交わされるのが「結納」です。結婚の6ヶ月前~3ヶ月前の吉日に「結納」を行い、時間はなるべく午前中に設定し、場所は女性宅で行うとされています。

しかし、現在は両家がホテルや結婚式場の一室を借りて行うケースが増えています。

結納では、品物やお金を贈る習慣があり、その贈り物のことを「結納品」と言います。その中の一つである結納金は本人の月収の2~3ヶ月分が平均とされています。

結納で贈る品やお金は地方や家で異なりますが、両家の出身が違う場合、どちらに合わせるかは、話合いによって決めましょう。

最近では、婚約指輪や婚約記念品を交換する方法、婚約披露パーティーを開く方法などもあります。

結納が終わると、いよいよ結婚式です。結婚式は様々なスタイルがあり、宗教やライフスタイルによって選ばれています。

・神前結婚式

・キリスト教結婚式

・仏前結婚式

・人前結婚式

・海外での結婚式

また、式の後に行われる披露宴にも種類があり、最も一般的な着席会食式、自由に歩き回れるビュッフェ形式、友人などが企画し新郎新婦が招待される側となる会費制披露宴などがあります。

披露宴に招待する方の人数やメンバーは両家同等にするか、新郎のほうが多い場合が一般的です。

披露宴では、参列してくださった方に対して感謝の気持ちを込めて「引出物」をお渡しします。現在では、記念品と引菓子(引出物として出すお菓子)をあわせた2品を贈るのが一般的ですが、鰹節や昆布を3品目として贈ることもあります。

記念品は食器類などのインテリア用品や、自由に選べるカタログギフトを、引菓子は消費期限の極端に短いものは避けると良いでしょう。

結婚式のあとのこと

お祝いをいただいたのに披露宴に出席されない方には式の後にお返しの品を贈ります。品物は食器やタオルなどの実用品、お祝いをくださった方のお好みのものが良いでしょう。

その他にもお世話になった方へのお礼があります。仲人(媒酌人)に結納から披露宴まですべてお世話になった場合のお礼は結納金の1~2割程度、挙式・披露宴だけの場合は頂いたお祝い金の2~3倍くらいが目安です。

子どもが生まれたとき

友人や親戚などから出産の知らせを受けたら、退院以降の命名日(生まれた日から数えて7日目)からお宮参り当日(生後約1か月)までを目安にお祝いを贈ります。贈り物が重複することもあるので、いくつあってもよい肌着やおむつなどが喜ばれます。

お祝いをいただいた場合のお返しはお祝いの半額程度が一般的で、家庭用品、紅茶、コーヒーなどに赤ちゃんの写真を同封するのも喜ばれます。

子どもの成長に合わせてすること

産まれて初めて迎える節句を「初節句」といい、男の子は5月5日の「端午の節句」、女の子は3月3日の「上巳の節句」に盛大にお祝いをします。端午の節句は武者人形を飾り、鯉のぼりを立て、ちまきや柏餅を食べて男の子の成長を祝い、上巳の節句は雛人形を飾り、「桃の花酒」と呼ばれる白酒を飲んで、女の子の幸せを願います。

お祝いに対してのお返しは基本的に不要です。親しい人には赤ちゃんの写真を添えて、お礼のお手紙を書くと良いでしょう。

七五三は11月15日に3歳の男の子・女の子、5歳の男の子、7歳の女の子を連れて氏神様に参拝し、将来の幸せを祈る行事です。地域によっては祝う性別や歳の数え方が異なることもあるので両親や親戚の人に確認しておきましょう。

お祝いを贈るときは、ご両親に相談して、七五三の参拝時の服装に必要なものや子供の喜びそうなものがよいでしょう。初節句と同じく、こちらもお返しは基本的に不要です。

家を建てるときにすること

一軒家を建てる場合には、土木・建築工事にとりかかるにあたり、その土地の鎮守の神や地主の神をまつって敷地を清める「地鎮祭」という行事を行います。

その次に、建物の骨格となる柱を立て終えて、最後の棟上げをする際の儀式を「上棟式」といい、昨今は神主にかわって棟梁がとりおこなうのが一般的です。

最後に、家屋が完成したら、親戚・知人・世話になった方々を招いて、新築披露を行います。家の外も中も見てもらいやすいように明るい時間に設定し、軽食やお酒、おつまみ程度でおもてなしをします。

招かれた側は時計など新居で使えるものを持参しますが、火に関わるものや連想させるものは贈らないのが一般的です。

季節のもの

毎年、季節ごとに行う行事がありますよね。近年ではクリスマスやバレンタインデーも含まれるようになってきましたが、ここでは古くから続いている、日本人に馴染みが深いものについて見ていきましょう。

お彼岸

お彼岸は春と秋の年2回あります。春のお彼岸は3月21日頃の春分の日を中日として、前後3日間で計7日間、秋のお彼岸は9月23日の秋分の日を中日として前後3日間で計7日間をさします。先祖の墓にお参りをして、仏壇にお供え物をします。春は牡丹餅や団子を供え、秋は花やおはぎを供えます。

お中元

お中元を贈る期間は地方によって異なりますが、最近の首都圏では6月下旬から7月15日頃までに贈るのが一般的になり、7月15日以降は暑中御見舞となります。この期間は首都圏以外だと1ヶ月が遅くなるのが特徴です。お中元には食品・産地直送品・ブランド食品・カタログギフトが良いでしょう。本来、お世話になった相手に贈るものですので、基本的にはお返しは不要で、お礼状だけでかまいませんが、友人、同僚、きょうだいには同程度の品物でお返しをしましょう。

お歳暮

日頃お世話になっている方へ1年のしめくくりにお礼の気持を贈るものです。贈る相手は、仕事関係でお世話になっている方、夫婦双方の実家の両親、きょうだい、親戚、仲人などです。今では配送することが多いですが、挨拶を兼ねた送り状を別送するとより丁寧です。お歳暮は相手の家族構成やライフスタイルなど参考に、予算に合わせて選びましょう。お返しについてはお中元と同じ考え方で大丈夫です。

不幸があったとき

人生には嬉しいことや楽しいことだけではなく、喜ばしくないこともありますよね。そんなときにこそ励まし合っていかなければなりませんが、不幸があった方に対しては、相手の立場に立った配慮ある常識的な行動が求められます。

病気のときのこと

お見舞いに伺うのであれば、突然かけつけたりせず、事前にご家族や病院に病状や様子を確認し、入院直後や手術直後を避けて適切な時間に伺い、長居は慎むようにしましょう。

お見舞いのときの贈り物は縁起をかつぐことが大事です。花の場合は花が落ちる山茶花(さざんか)や椿、「死」「苦」を連想させるシクラメン、根つく(寝つく)に通じる鉢植えは避けて下さい。一般的には花束、菓子、果物、缶詰などですが、長期療養の場合はガウンなど身の回り品・気分転換に役立つゲームなども良いでしょう。

葬儀のときのこと

二人で暮らすことによって身近な方や親族の幅が広がると、葬式に参列することも増えてきます。将来的に自身が喪主になることや、喪主を手助けする立場になることもあるでしょう。お亡くなりになると、臨終、安置、納棺と進んでいきます。

納棺はもともと遺族が中心になって行う作業でしたが、現代では葬儀社が行うことが多いようです。納棺では故人が生前に愛用していたものを棺に入れ、納棺が済むと、通夜・葬儀の準備に移ります。

葬式は大きく通夜と葬儀・告別式に分かれ、通夜を行った翌日に葬儀を行うのが一般的です。昔は枕元でひと晩寝ずの番をしたため、通夜と言われますが現在では午後7時~9時頃と通夜を行う時間を限定するため、「半通夜」となります。通夜に参列すれば告別式は遠慮することができます。

通夜には香典を袱紗(ふくさ)に包んで持参し、差し出すときに袱紗から出しましょう。金額は、基本的には故人との付き合いの深さによって判断をします。表書きは忌明け法要(三十五日目もしくは四十九日)までは、まだ仏様になっていないので御霊前、御香典、御香華料、御香料とします。

通夜では「通夜ぶるまい」と呼ばれる食事で弔問客をもてなします。これには故人との最後の食事をするという意味と、故人の功徳のためのもてなしという意味もあるので、遠慮したりさせたりしないようにしましょう。

葬儀は故人の成仏を祈る儀式で、告別式は故人に最後の別れを告げる儀式です。本来は別々の儀式ですが、現代では同時に続けて行うのが一般的となっています。香典をすでに通夜で持参している場合は、葬儀・告別式では芳名帳に記帳だけします。

葬儀が終わったあとも故人と近い間柄だと、四十九日法要、百ヶ日法要、新盆など供養が続きます。忌明け頃である三十五日目もしくは四十九日に、香典のお返しとして、挨拶状とともに品物を贈るのが習慣になっています。悲しみをなるべく早く忘れ去ってほしいという意味から、お茶・紅茶・のり・石鹸・洗剤などの消耗品がよく使われ、逆に置物・おめでたいに通じる昆布や鰹節・肉や魚などの生鮮食品・豪華なパッケージの品は不適当とされています。

災害が起きたときのこと

日本は地震、津波、火事など多くの災害が起こりやすいですよね、精神的な打撃も大きく、励ましや慰めの言葉が心にしみるものです。被災したことを知ったときは、できるだけ早くお見舞いをします。お見舞いは援助となるような生活必需品や食料を、可能であれば必要なものを聞いてから届けると良いでしょう。当座に必要な費用の一端として、お見舞金を贈るのも適切です。

お見舞いを頂いた場合は基本的には不要ですが、落ち着いたらお礼状を出すようにしましょう。

まとめ

しきたりやマナーは地域や家族によっても違うため、これをしたら絶対に間違いがないというわけではないのが難しいところもあるでしょう。

一人暮らしでは関わることがなかった人々とのやりとりが、二人暮らしになるとますます増えていきます。様々な慣習があり悩んでしまうこともあるでしょうが、しきたりの基本を知っておけばコミュニケーションもとれ、円滑な人間関係を築くことができますよ。

引用書籍:「髙島屋のしきたり事典」(株式会社髙島屋 著/小学館)2015年4月出版

出版社・書籍紹介:「髙島屋のしきたり事典」(株式会社髙島屋 著/小学館)2015年4月出版

・Amazon

・楽天ブックス

・紀伊國屋書店

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事