【見本あり】婚姻届に必要な書類は?手続き方法から注意点まで徹底解説!

目次

婚姻届を出すまでのステップは以下の通りです。

- 入籍日を決める

- 必要な書類を集める

- 婚姻届を書く

- 婚姻届を提出する

- 必要な場合は婚姻届受理証明書を貰う

ここからは、それぞれのステップを詳しく解説します。あわせて婚姻届に関するよくある質問などにもお答えします。婚姻届提出までの流れを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

1. 入籍日(婚姻届の提出日)を決める

結婚が決まったら、入籍日をいつにするか決めましょう。入籍日は二人にとって一生に一度の記念日になるので、慎重に決める必要があります。

付き合った記念日やどちらかの誕生日など、今ある記念日に合わせて婚姻届を出したり、大安や一粒万倍日、良い夫婦の日(11月22日)など、縁起の良い日に合わせて入籍したりするのも人気です。一生残る大切な記念日なので、二人が納得できる日にちを選ぶといいですね。

2. 婚姻届の提出に必要な書類などを用意する

婚姻届提出に必要な書類はどのようなものがあるのでしょうか。婚姻届を提出する際に必要な書類は以下の通りです。

- 婚姻届

- 戸籍謄本(それぞれ)

- 印鑑

- 本人確認書類

- 父母の同意書(未成年の場合)

書類によっては用意に時間がかかるものもあるので、入籍日から逆算して2週間~1ヵ月前から準備をスタートするのがおすすめです。ここからは必要書類について詳しく解説します。余裕をもって用意し、一度で受理してもらえるよう準備を進めましょう。

婚姻届

婚姻届を入手する主な方法には、以下のようなものがあります。

- 役所でもらう

- インターネットからダウンロード

- 雑誌などの付録を使用する

- 自分で手作りする

婚姻届一つとっても種類はさまざまです。ご当地キャラの絵柄入りのデザインが用意してある自治体もあります。

また、オリジナルデザインの婚姻届を作成しプリントアウトしたものを提出できる自治体もあります。この場合、自治体ごとに用紙の大きさ(A3)や形、記入しなければいけない内容、使用できる色やデザインの制限などが規定されていることがあります。印刷時は、上質紙か普通紙を使用しましょう。保存用や練習用で何枚か用意しておくと安心です。

自治体で発行している婚姻届以外は受理しないという地域もありますので、事前に確認をしておきましょう。

戸籍謄本

婚姻届を提出する役所が本籍地と異なる場合は、戸籍謄本の提出が必要です。夫婦それぞれの戸籍謄本を事前に準備しておきましょう。

なお、婚姻届を提出する役所が本籍地と同じ場合には、戸籍謄本は必要ありません。例えば、夫婦どちらも本籍地が同じで、提出先の役所も同様という場合には、戸籍謄本は二人とも必要ありません。どちらか一方の本籍地が提出する役所と異なる場合は、本籍地が異なる側の戸籍謄本のみ必要です。二人とも本籍地が提出する役所と異なる場合は、両方の戸籍謄本を提出します。

戸籍謄本に似た書類に、戸籍抄本があります。戸籍謄本には「同じ戸籍の全員分」、戸籍抄本には「必要な人の分だけの抜粋」が記載されています。婚姻届の提出時には、すべての情報が掲載されている戸籍謄本が必要になりますので、間違えないよう注意しましょう。

本人確認書類

本人確認書類には「氏名及び住所」、「氏名及び生年月日」が確認できるものが必要です。確認書類が1点の掲示でOKなもの、2点の掲示が必要なものがあります。

| 1点でOKなもの | 運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、国・地方公共団体の機関が発行した身分証明書、教習資格認定書 |

|---|---|

| 2点必要なもの | 健康保険証、写真が貼られていないマイナンバー通知カード、国民年金手帳など |

戸籍謄本や住民票は、婚姻届提出時の本人確認書類には該当しないので注意しましょう。

二人の印鑑

印鑑は認印で良いですが、ゴム印は使えません。朱肉で押すタイプの印鑑を用意しましょう。利用できる印鑑は以下の通りです。

- 認印(三文判)

- 実印(印鑑登録してあるもの)

- 銀行印

- 下の名前だけの印鑑

印鑑は、「届出人署名捺印」2箇所、「証人」2箇所、欄外の捨印2箇所が必要です。証人の欄に押す印鑑は、同じ姓の人にお願いする場合、別人であることを証明するため違う印鑑が必要です。

それぞれに証人1名ずつ(20歳以上)

婚姻届には、20歳以上の証人2名の署名・捺印が必要です。証人は20歳以上であれば誰でも問題ありませんが、両親や親せき、友人、上司など、結婚する2人に深い関わりがある人に依頼するのが一般的です。

なお、両親や兄弟などの同じ苗字2名に依頼する場合には、別の印鑑が必要になります。シャチハタやゴム印以外の印鑑を用意してもらうようにしましょう。

父母の同意書(未成年者の場合)

男性は18歳、女性は16歳から婚姻届を提出できます。ただし、一方または双方が未成年者の場合には、父母の同意が必要です。婚姻届と一緒に同意書を提出するか、婚姻届の「その他」欄に婚姻に同意する旨を記入し、署名捺印をします。

3. 婚姻届を書く(書き方の見本あり)

必要な書類が揃ったら、婚姻届を記入しましょう。内容に不備があると希望日に受理されず、記念日が変わってしまうなんてこともあり得ます。婚姻届の記入には黒のボールペンまたは万年筆を使用し、本籍地などは取り寄せた書類を確認して正確に書きましょう。

ここからは見本を参考にしながら、各項目の書き方のポイントをご紹介します。

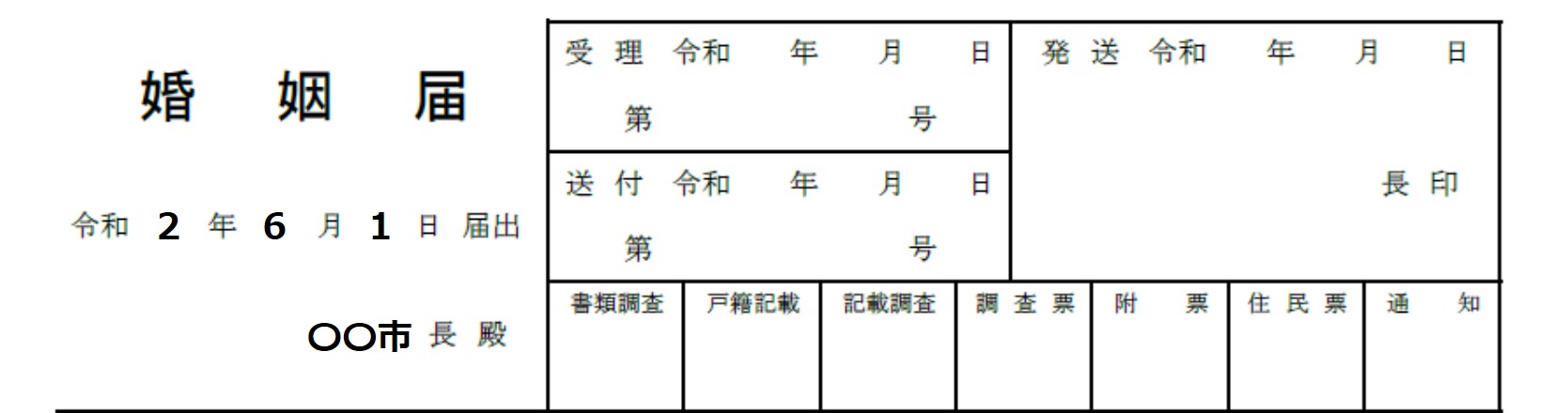

届出日・届出先

婚姻届を提出する日付(入籍日)と届け出先を書きます。

婚姻届は夜間や休日でも提出が可能で、365日24時間いつでも受け付けてくれます。不備がなければ、入籍の日付に受理されます。夜間の場合は夜間窓口から提出し、受理は後日になります。提出した日が入籍日となるので、安心して提出してください。

氏名・生年月日

氏名の欄には、夫・妻それぞれの婚姻前の氏名(旧姓)を記入します。名前を記入する際には、戸籍謄本を見ながら戸籍と同じ正確な漢字で記入してください。生年月日は、一般的には和暦で記入しますが、西暦で書いてしまっても問題はありません。

国際結婚の場合は氏名を漢字またはカタカナで記入します。自治体によってはアルファベットを併記する場合もあります。外国人の場合、生年月日は西暦で記入します。

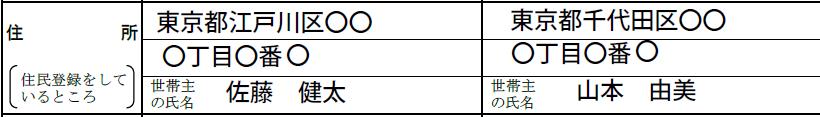

住所

住民登録をしている場所の住所を記載します。新生活のため住所を変更する場合はまず、旧住所で転出届を提出し、新住所で転入届の手続きをしてください。婚姻届の提出だけでは住所登録は変わらないので注意しましょう。

転入届と一緒に提出する場合は自治体により対応が異なりますので、事前に確認してください。

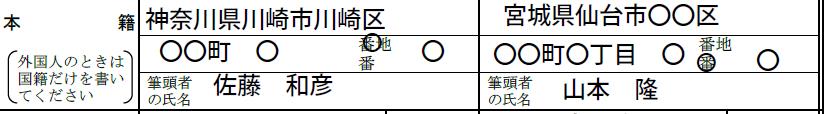

本籍

戸籍謄本を見て、その通りに記入します。戸籍の筆頭者は戸籍の最初に書かれている人です。こちらも氏名と同様に、戸籍謄本を見ながら書くとミスが防げます。

外国籍の場合は国籍を日本語で記載すればOKです。

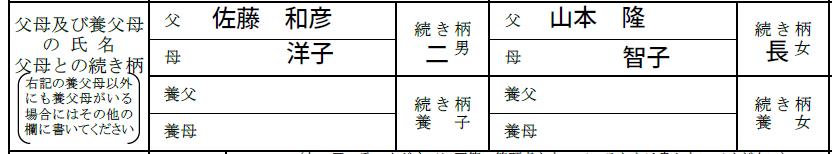

父母の氏名・続き柄

父母の名前を記入します。父母が婚姻関係にある場合は母の氏は省略し、名だけを書きます(亡くなっている場合も同様に記入してください)。

父母が離婚している場合は、両方の氏名を記入します。続き柄には戸籍上の続き柄を書きます。長男長女は「長」、二男二女は「二」、三男三女の場合は「三」と漢数字で記入します。

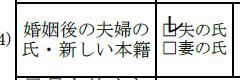

婚姻後の夫婦の氏

夫か妻どちらの苗字に統一するか決めて記入しましょう。

夫婦別姓を希望している場合でも、日本では「夫婦同姓」が義務付けられているため、どちらかの氏に統一しなくてはなりません。「選択的夫婦別姓」については、女性の社会進出を背景に近年話題になっている問題のひとつですが、現在の民法では夫婦別姓は認められていないので、必ずどちらかを決めましょう。

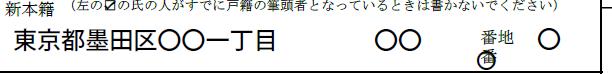

新しい本籍

夫婦の本籍地となる場所を記載します。

本籍地はどこでも問題はありませんが、戸籍謄本などを取り寄せられる唯一の場所になるため、通いやすい近場すると便利です。

ただし、夫婦がお互いに再婚であるなど、すでに戸籍を持っている場合などは記載してはいけないので注意してください。

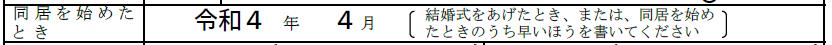

同居を始めたとき

婚姻届を提出するタイミングが同居してからなのか、そうでないかで記載内容が変わります。「結婚式をあげた年月」と「同居をはじめた年月」のどちらか、日付の早い方を記入しましょう。

住民票を移したかどうかなど気になる点はありますが、気にせず早い方を記入すれば問題ありません。結婚式を挙げておらず同居も

していないなど、どちらにも当てはまらない場合は、空欄で提出しましょう。

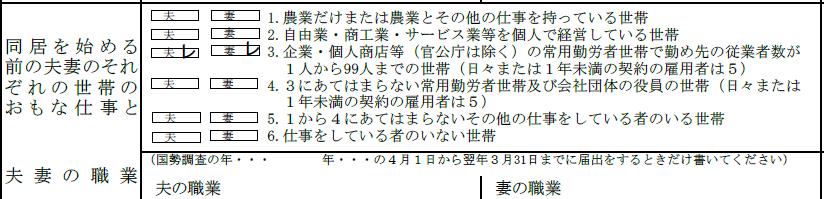

同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業

国勢調査が行われる年に記載する項目です。具体的な社名等を記載する必要はなく、夫婦それぞれの職種を簡単に記載すれば問題ありません。

届出人署名捺印

夫婦それぞれの婚姻前の氏名を署名、捺印します。婚姻届の印鑑は戸籍等に登録されるわけではないため、実印でなくとも問題はありません。朱肉と印が別で、文字の形が変形してないものでない印鑑を使用しましょう。

ゴム印やシャチハタの使用は認められていませんので注意してください。規定内になるよう考慮して、文房具店で既製品を購入してもいいでしょう。

証人

婚姻届の「証人」は、夫婦が合意のうえで婚姻したことを証明する人のことです。届出の信憑性を証明するために必要です。証人として認められるのは20歳以上で夫婦の婚姻を認めている人が対象です。両親や兄弟・姉妹、仲の良い友人等、条件を満たしていれば誰にでも依頼ができます。

本人の自筆で氏名と本籍を記入し、最後に捺印をしてもらうようにしてください。

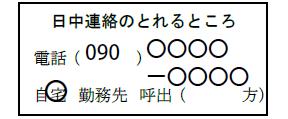

連絡先

書類に不備があった場合の連絡先を記入します。自宅や勤務先など、昼間でも対応可能な電話番号を書くといいでしょう。自宅の場合、固定電話でも携帯電話でも特に問題ありません。

「呼出」の項目に関しては、二世帯住宅など夫婦以外の人が電話に出る可能性がある場合のみ、丸をつけておきましょう。

その他

必要に応じてその他の項目を記入しましょう。

未成年の場合は、婚姻届の「その他」欄、もしくは別途同意書に両親の同意文と署名、捺印が必要です。この記載がないと婚姻届を受理してもらえないので、両親が遠方にいる場合は早めに署名してもらってください。養父母または義理父母がおり、かつ特別養子縁組ではない場合は、捺印は不要です。

4. 婚姻届を提出する

結婚を決めた二人の最初の法的なステップが、婚姻届の提出です。事前に決めた入籍日に提出できるように、正しい書類の書き方や必要な書類、届け方などをあらかじめ知っておく必要があるでしょう。

婚姻届は、届出書類が受理された日から法律上の効力を発揮します。記載に誤りがなければ、提出した日が入籍日になります。

婚姻届の提出先は結婚前の本籍地、新しい本籍地、所在地のいずれかの役所です。所在地には一時的な滞在場所も含まれるため、挙式先や旅行先などの住んでいる場所以外でも受理してもらえます。婚姻届の提出は、2人で行うか、どちらか一人もしくは代理人でも可能です。

多くの自治体では、24時間・365日婚姻届の提出ができます。時間外受付窓口があるかは役所によって異なりますので、事前に確認しておくといいでしょう。土日祝日や役所の営業時間外に婚姻届を提出し、万が一不備があった場合には、後日連絡が来て再提出になります。再提出日が受理日になりますので、記念日などの決められた日付に婚姻届けを提出したい場合には、不備がないように記入しましょう。

5. 必要な場合は婚姻届受理証明書をもらう

婚姻届受理証明書は、婚姻したことを公的に証明する書類です。新しい戸籍謄本が出来上がるまでの約一週間、代わりとして使える書類になります。

婚姻届受理証明書を使えば、結婚後の生活に関わるさまざまな手続きができて便利です。たとえば、住民票の変更や会社への婚姻届出書類、海外挙式での証明書などで使用できます。

また、手続きに使えるだけではなく、記念品として取得するカップルもいます。婚姻届受理証明書は、婚姻届を提出した役所の窓口で取得できます。婚姻届の提出と同時に婚姻届受理証明書をもらっておくと、あとの役所手続きがスムーズに行えます。婚姻届受理証明書には、通常の紙でできた書類のタイプと、上質な紙でできた賞状のタイプがあります。

自治体によって発行にかかる時間は異なりますが、ご当地のデザインなどもあるので調べてみるといいでしょう。

婚姻届を提出後に必要な手続きは?

婚姻届を提出後にしなければならないことは人によって異なります。保険証や運転免許証などの名義や住所の変更、結婚と同時に仕事を辞める人なら退職の準備や社会保険の手続きなどが必要になります。また、住まいを変更する場合は引越しの手続きなどが必要です。

決まったルールがあるわけではないですが、一つひとつ確実にこなしていくことが大切です。まずはノートなどにリストアップして、やらなければならない手続きを確認してみましょう。

婚姻届に関するQ&A

二人が夫婦として公的に認められる大切な書類ですが、書き方や必要書類は意外と複雑です。

この章では、よくある婚姻届のQ&Aをまとめています。

国際結婚の場合はどうする?

国際結婚の場合には、日本で先に結婚する場合と外国で結婚した後に日本に帰ってきて手続きをする場合の2パターンがあります。法律が違う国の者同士の結婚になるので、相手の国によって必要な書類なども変わってきます。

「婚姻届」や「戸籍謄本」の他に「パスポート」や「婚姻要件具備証明書」などかなりの多くの必要書類があります。特に、外国籍である結婚相手の国籍によって手続きが変化するので、最終的には役所や大使館、領事館などに確認をとるといいでしょう。

旅行先で婚姻届を提出したい場合は?

婚姻届の提出は人生の一大イベント。最近では「ご当地婚」がブームになっており、旅先で婚姻届を提出するカップルも増えてきています。

基本的に婚姻届の提出場所は二人の「本籍地」や「住所」になっていますが、「所在地」は一時的な滞在場所でもいいことになっているので、旅先でも婚姻届の提出が可能です。一部例外もありますので、念のため旅先の役所にも確認しておきましょう。

婚姻届の記入に自信がないときは?

婚姻届の提出は、二人が夫婦になることを公的に認められる大切な手続きです。書き方に不備があったり、提出時にトラブルがあったりとスムーズにいかないケースもあります。

最近では、ホームページ等によくある失敗例や記入例なども詳しく記載されていますので、自信がない時は参考にしながら記入していきましょう。それでもわからない場合は、役所に直接問い合わせるとほとんどの場合解決します。

意外と知らないルールや必要書類なども多いのでスムーズに進めるための事前準備が大切です。

まとめ

ここまで婚姻届の書き方から提出するまでのステップなどを解説してきました。婚姻届は一枚の紙ですが、とても大切な書類ということがお分かりいただけたのではないでしょうか。

別途必要な書類もあり、難しそうに見えますが、分からないことは役所へ連絡すれば丁寧に教えてもらえます。結婚記念日にしたい日にちがある場合は、事前に準備しておくとスムーズです。

また、婚姻届はデザイン一つとってもいろいろな物があります。二人で話し合い思い出に残るように準備をしましょう。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事