失敗しない婚姻届の書き方とは?|項目ごとに書き方を詳しく解説

目次

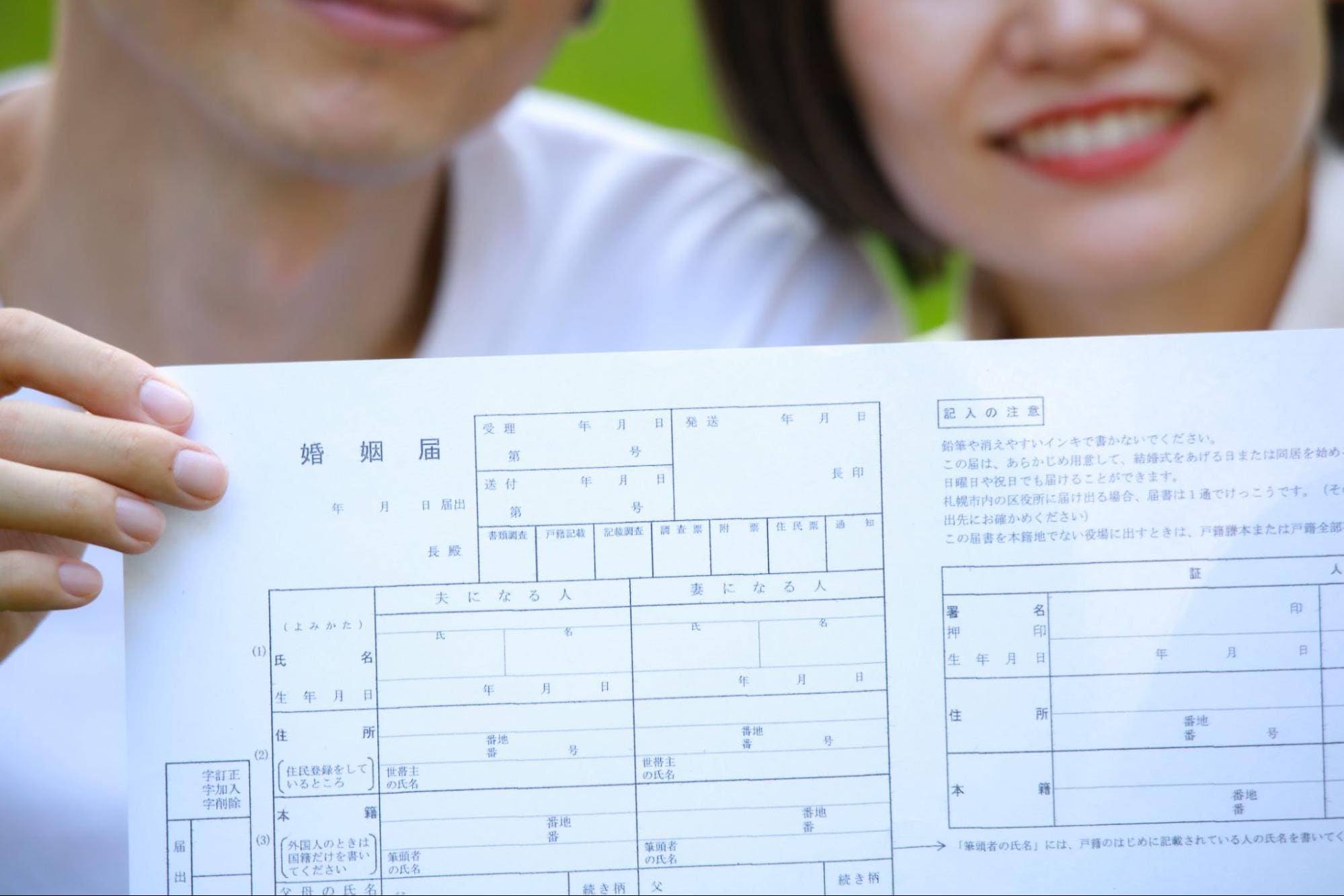

二人にとって新たな門出となる婚姻届。二人の大切な記念日になるので、提出時の失敗は避けたいですよね。婚姻届は書き方を間違えると受理されないケースもありますので、スムーズに提出できるように準備をしていきましょう。この記事では、婚姻届の正しい書き方や、もし間違えてしまった場合の方法まで詳しくご紹介していきます。

婚姻届の提出は二人にとって特別な日

婚姻届を提出は、二人にとって特別な日になるでしょう。結婚記念日に定義はありませんが、婚姻届けを提出した入籍日を結婚記念日にすることもあるでしょうから、交際記念日・誕生日など、いつ提出するかは二人で相談して決めるとよいでしょう。

ただし、婚姻届の書き方が間違っていると希望の日に受理されないこともあるので、提出日までにしっかり準備をしておきましょう。心配なら、事前に役所で書類に不備がないかチェックしてもらうこともできます。

婚姻届はどこでもらう?

婚姻届をもらう方法は、主に役所で受け取る方法と自分でダウンロードする方法の2つがあります。役所で受け取る場合は、全国の戸籍課で受け取れますし、一部の地域では役所のWebサイト上から用紙をダウンロードできるところもあります。

また、それ以外の民間のWebサイトなどにも、キャラクターがデザインされたものなどいろいろな婚姻届があるので、婚姻届をもらえる場所や方法について詳しく紹介します。

市区町村の役所

婚姻届は、市区町村の役所でもらうことができます。戸籍を扱う「戸籍課」で受け取りましょう。どこに戸籍課があるかわからない場合でも、役所の受付で尋ねると案内してくれます。

役所でもらう婚姻届は、どの自治体でも同じ書式とデザインのものなので、受け取る場所にこだわる必要はありません。そのため、リゾートウェディングや旅行先などでも、手に入れることができます。また、婚姻届をもらうときは書き間違えた場合を考えて、予備の婚姻届をもらっておくようにしましょう。

インターネットでダウンロード

一部の地域では役所のWebサイトからダウンロードができます。注意点として、ダウンロードした婚姻届は必ずA3用紙に印刷する必要があります。自宅のプリンターで対応できない場合は、ネットプリントなどを利用してみてください。

自作のオリジナル婚姻届も提出できる!

二人の大切な記念として、婚姻届をオリジナルデザインで自作する人もいます。法律上も、婚姻届は決められた大きさと形、必要記入事項が正しければ問題ないので、色やデザインに決まりはなく、ピンクの婚姻届や手書きでメッセージを入れた婚姻届などでも提出が可能です。

ただし、必要事項を記入する枠内にあしらいのあるデザインや、他の公的届で使用されている色の使用、文字サイズやフォントの変更、用紙そのものに切り込みを入れたり、用紙サイズが既定のA3以外だと受理してもらえないので注意してください。

また、自治体によっては自治体以外が作成した婚姻届けを受け付けていないケースもあります。オリジナルの婚姻届を出したいと考えている場合は、事前に提出予定の自治体へ確認をしておくとよいでしょう。

婚姻届 提出までの流れ

婚姻届を提出するまでの流れは以下のようになります。

- まず、二人で提出する日を決めること。二人にとっての大切な記念日になります。

- 次に、婚姻届と必要書類を用意します。婚姻届は提出日までに記入をし、証人2名に署名・押印をしてもらいます。

提出する際に必要なものとして、婚姻届・二人の印鑑・本人確認書類・戸籍謄本を用意します。本籍が他都道府県の場合、郵送してもらうのに時間がかかる場合があるので早めに準備しておきましょう。 - 提出日に婚姻届を提出し、必要に応じて婚姻届受理証明書を受け取ります。

以上で婚姻届の提出は完了です。

婚姻届の書き方は?

婚姻届の書き方には、希望の日に受理されるためにもいくつかの注意が必要です。記載する内容は以下の項目になります。

- 届出日・届出先

- 氏名・生年月日

- 住所・本籍

- 父母の氏名と続き柄

- 婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

- 同居を始めたとき

- 初婚・再婚の別

- 同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業

- 届出人の署名押印

- 証人の署名押印

- 連絡先

次に各項目のポイントを説明します。

届出日・届出先

婚姻届の届出日とは、婚姻届を提出した日を指し、内容に不備がなく受理された日が婚姻成立日となります。また、婚姻届に記載の元号が現在のものと異なる場合は、二重線を引き訂正して現在の元号に書き換えておくようにしましょう。

「長殿」と記載がある欄には、婚姻届を提出する市区町村の名前を記入し、届出の宛先が「○○市長殿」「○○区長殿」等になるように記載します。自治体オリジナルの婚姻届の場合には、あらかじめ市区町村名が書かれている場合もあります。

氏名・生年月日

氏名の欄には、夫・妻それぞれの婚姻前の氏名(旧姓)を記入します。名前を記入する際に、戸籍と同じ正確な漢字での記入が必要になります。戸籍謄本を見ながら正確に記入しましょう。

生年月日は、一般的には和暦で記入しますが、西暦で書いてしまっても問題はありません。

国際結婚の場合は氏名をカタカナで記入します。自治体によってはアルファベットを併記する場合もあります。外国人の場合、生年月日は西暦で記入します。

住所

住所の欄には、住民票に記載の通りに書く必要があります。住民票に「番地」と記載されていないなら、婚姻届に印刷されている「番地」の部分は一本線を引いて消しておくようにしましょう。また、マンション名などは欄が狭くても、正式名称で書くことが大切です。

婚姻届には提出時点で住民票をおいている住所と世帯主を記入しますが、入籍後に新居へ引っ越しをする場合は、住民票の移動が必要になります。

本籍

本籍の欄には現在の本籍を記入します。意外と自分の本籍を知らない場合もありますので、その際はまず戸籍謄本を取得しましょう。戸籍謄本は婚姻届提出の際にも必要になります。ただし、現在の本籍地である市町村に婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本は不要です。

父母の氏名・続き柄

父母の氏名の欄には、両親の氏名を記入します。死別している場合でも氏名を記入します。両親が離婚している場合でも父母両方の氏名を記入します。この時、離婚前の氏名ではなく、現在の氏名で記入します。

続き柄に関しては長女長男は「長」と、次男、次女の場合は戸籍謄本と合わせて二男、二女と漢数字で書くのが正しい書き方です。

婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

婚姻後の夫婦の氏は、苗字を夫にするか妻にするか選びます。このとき選んだ方の氏が新しい戸籍の筆頭者になるので、夫の氏で申請すれば戸籍の筆頭者は夫、妻なら妻ということになります。

新しい本籍は婚姻後の二人の本籍地を記入します。本籍を置く場所は日本の土地台帳に記載されている場所であればどこでも設定が可能です。そのため、新居の住所や、思い出の場所などどこに本籍を置くか二人で相談して決めましょう。ただし、戸籍謄本が必要になった際などに、場所によっては不便さを感じることもありますので、そのことも念頭に置いて決めるとよいでしょう。

同居を始めたとき

同居を始めたときの書き方は、一緒に住み始めた日、もしくは、結婚式を挙げた日のどちらか早い方の日付を書きます。年と記載のある箇所は和暦で記入します。西暦や略字を使うのは控えましょう。同居も結婚式もまだ行っていない場合は、空欄で構いません。

初婚・再婚の別

初婚・再婚の別の欄は、初婚・再婚のどちらかにチェックを入れます。再婚の場合は「再婚」の欄にチェックを記入して前の配偶者との死別、または離婚した年月日を書きます。

同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業

この欄は、 同居を始めるまで一人暮らしだったなら本人の職業についてあてはまるものにチェックし、親と同居で世帯主である親が生計を立てていた場合は、親の仕事内容に該当するものを6つの中からチェックして記入します。

夫妻の職業の欄に関しては、国勢調査のある年にのみ記入します。記入が必要な場合は、役所の窓口にもある職業一覧をチェックして記入しましょう。

届出人署名押印

署名押印は、夫、妻、それぞれが旧姓を記入して、押印も旧姓のものを使います。これは、印鑑登録したものでなく認印でも構いませんが、スタンプやゴム印では使用できないので注意しましょう。なお、婚姻届は、あらゆる理由から訂正する可能性があるので、あらかじめ欄外に署名押印に使った印鑑を押し、「捨印」と書いておくのがおすすめです。また、捨印を押す箇所がある婚姻届もあります。

証人

婚姻届の証人には、20歳以上の証人が2名必要です。それぞれに署名、生年月日(一般的には和暦)、住所、本籍を書いてもらいましょう。

夫から1人、妻から1人という決まりは特にないので、親に書いてもらう人や、きょうだい、友人に書いてもらう人もいます。

なお、証人欄にも押印が必要ですが、届出人の押印も含め、婚姻届のすべての押印にはそれぞれ別の印鑑を使用しなければなりません。例えば、家族に証人になってもらう場合、お世話になった友人夫婦に証人になってもらう場合など、届出人と証人の中に同じ苗字の人がいる場合には、すべて異なる印鑑を用意しなければならないので、注意してください。

連絡先

連絡先は、役所から連絡が来た際に日中連絡がとれる連絡先を記入します。例えば、自宅や仕事先、携帯電話の番号など、確実に連絡が取れる電話番号を記入します。

婚姻届を提出した後にミスが見つかった場合は、このとき記入した番号に役所から連絡があるので、間違えないように記入しましょう。

婚姻届の提出で必要なもの

婚姻届の提出には、以下の物が必要になります。

- 婚姻届

- 二人の印鑑

- 本人確認書類

- 戸籍謄本

- 父母の同意書(未成年の場合)

婚姻届

婚姻届は、役所や出張所の戸籍課でもらうか、webサイトからダウンロードすることができます。先ほど説明した書き方の注意点に気を付けながら、全てを記入し、役所に持って行くようにしましょう。

二人の印鑑

入籍する二人の印鑑をそれぞれ用意します。認印でも大丈夫ですが、スタンプやゴム印は不可なので注意しましょう。

本人確認書類

本人確認書類には、公的機関が発行した書類を持参します。1点の提示で確認のとれるものとして、マイナンバーカード(マイナンバー通知カードは除く)、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなどがあります。

写真付きの証明書が用意できない場合は、健康保険証、年金手帳、その他公的機関が発行した証明書と、社員証や会員証など写真付きの書類の計2点を提示する必要があります。

戸籍謄本

婚姻届を提出する役所が本籍地と異なる場合は戸籍謄本の提出が必要です。それぞれの戸籍謄本を用意する必要があるので、準備しておきましょう。

ただし、婚姻届を提出する役所が本籍地と同じ場合には、戸籍謄本は必要ありません。例えば、夫婦どちらも同じ本籍地で提出する役所も同じ場合には、戸籍謄本は二人とも必要ありません。

どちらか一方の本籍地が提出する役所と異なる場合は、本籍地が異なる側の戸籍謄本が必要になります。二人とも本籍地が提出する役所と異なる場合は、両方の戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本の入手方法

戸籍謄本を入手するには、本籍地の役所で取得する方法と、郵送で取り寄せる方法の2種類があります。

本籍を置いている役所で取得する場合は、本人確認書類、印鑑を持って行き、指定の用紙に記入して申請するとその場で受け取ることができます。

本籍地が遠方で、郵送で取り寄せたい場合は、本籍地の役所のWebサイトから申請書をダウンロードし、必要な項目を記入します。申請書と一緒に為替証書(普通または定額小為替)と、本人確認書類の写し、切手貼り付け済みの返信用封筒を本籍地の役所に郵送することで取得できます。郵送の場合は時間がかかるので、入籍日に間に合うよう余裕をもって取り寄せておきましょう。

父母の同意書(未成年者の場合)

男性は18歳、女性は16歳から婚姻届を出すことができます。ただし、一方または双方が未成年者の場合は、父母の同意が必要になります。婚姻届と一緒に同意書を提出するか、婚姻届の「その他」欄に婚姻に同意する旨を記入し、署名捺印をします。

まとめ

婚姻届の提出は、二人の大切な門出の日ですから、失敗のないようにしたいですよね。心配な場合は婚姻届の記入に不備がないかを事前に役所で確認してもらうのがおすすめです。また、婚姻届の作成や提出に必要な戸籍謄本は、取り寄せる場合に時間がかってしまうことがあるので、提出日が決まったら早めに本籍を確認するようにしましょう。

婚姻届の書き方や、提出までに必要なことをしっかりチェックして、スムーズな提出を目指しましょう。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事