鼻トラブル改善!スッキリした眠りを作る方法とは?

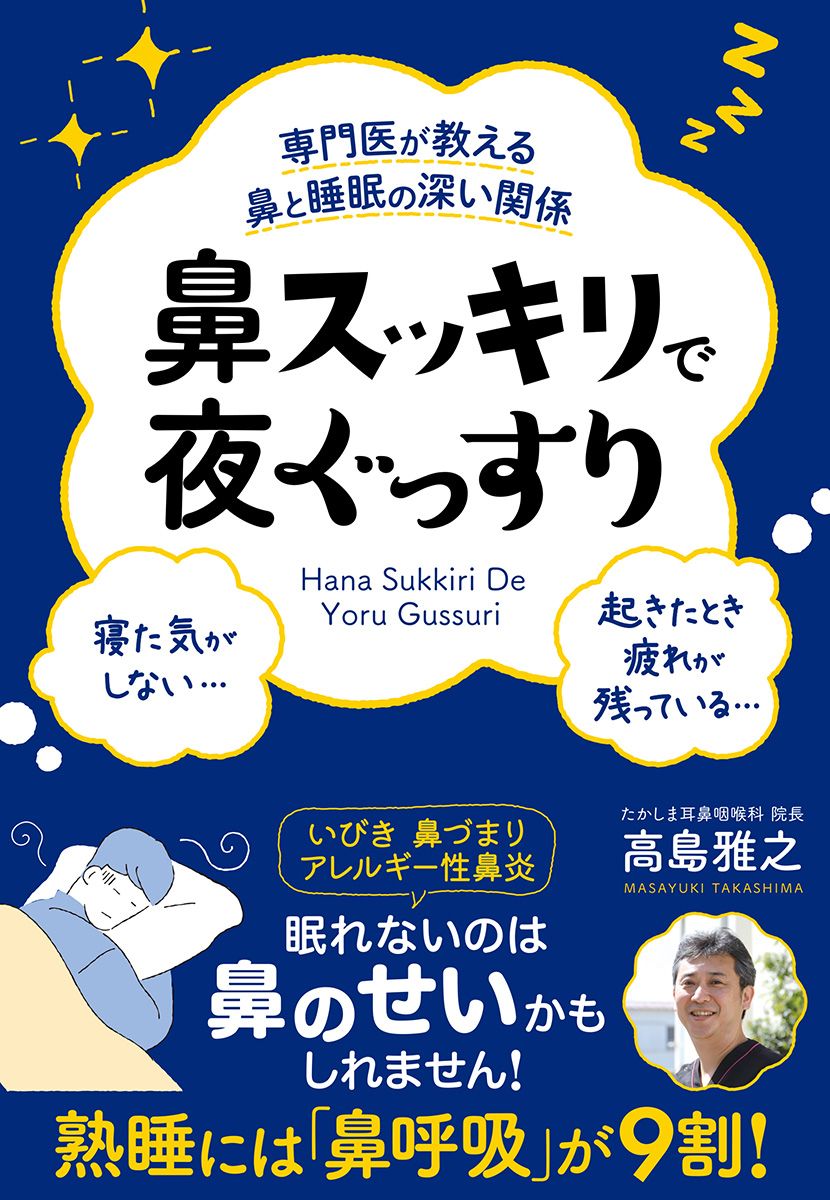

今回は、たかしま耳鼻咽喉科院長 高島雅之 氏の著書『専門医が教える鼻と睡眠の深い関係 鼻スッキリで夜ぐっすり』(クロスメディア・パブリッシング)より、最高の朝を迎えるための治療法や生活のヒントをご紹介します。

目次

素晴らしい眠りとは?

だるさが残り気分が乗らない、目は覚めているけど布団からなかなか出られないなど、スッキリ起きられないと感じている方は多いのではないでしょうか。そんな状態が長い間続くと、いつの間にかそれが「当たり前」になってしまうものです。

皆さんが子供の頃、一度は体験したことがあるであろう、眠りについたと思ったら、あっという間に朝を迎えていたという感覚を忘れてしまいますよね。

朝起きたときに頭と体がスッキリしていれば、今日一日を頑張ろうというポジティブな感情がみなぎるはずです。そんなやる気を邪魔してしまう原因の一つに、睡眠の質の悪さが挙げられます。そして、睡眠の質が悪くなってしまうのには、実は鼻が原因になっていることが多いそうです。

なぜなら、人間の呼吸は鼻呼吸が基本で、呼吸がスムーズでないと、眠れないばかりか、生活にも支障をきたしてしまうからです。鼻呼吸が楽にできれば、自然と睡眠の質も改善されていくのです。

驚くべき鼻の機能

鼻は空気の通り道というだけではありません。息を吐いたときに肺がペチャンコにつぶれないのは、鼻が空気をコントロールしているからです。コントロールされていなかったら、風船に空いた穴から空気が抜けていくように、肺もつぶれてしまうでしょう。

適度に肺を膨らませていることで、空気を効率的に取り込むことができるのです。

また、肺が酸素と二酸化炭素の交換をしやすくしているのも鼻です。酸素と二酸化炭素の交換は、温度と湿度が一定の状態でないと効率が悪くなります。例えば、鼻は外気温がマイナス24度と非常に冷たい空気でも、鼻の奥では24度近くまで上昇させることができます。湿度も相対的に80%前後まで上昇させています。

これが口呼吸になってしまうと、加温と加湿が十分になされないまま空気が気管を通って肺に到達してしまい、肺の機能が低下してしまう恐れがあります。このように、鼻は厳しい環境でも呼吸ができるようにしてくれるのです。

さらに、鼻は脳の温度調整にも役に立っていると考えられています。脳は大量の血液が流れ込む一方で、温度が40.5度を超えると機能障害を起こしてしまいます。鼻の中と脳は非常に近い距離にあり、ダイレクトに脳からの熱を放熱させ、直接冷やす効果があります。

つまり、鼻づまりによって口呼吸になると効率的な脳の冷却も難しくなってしまうのです。

危険なサインを知ろう

鼻は空気の入口というだけではなく、大切な役割を担っています。では、呼吸が上手くできないとどんなことが起きるのでしょうか。ここでは危険なサインだけではなく、鼻がきっかけになる意外な身体への悪影響も見て行きましょう。

こんないびきには気をつけよう

いびきには一昔前まで「安心して寝ている」「よく眠っている」というポジティブな印象がありました。ですが、「睡眠時無呼吸症候群」がよく知られるようになったこともあり、いびきは一般的によくない印象になってきました。

いびきは空気の入れ替えがされにくくなっている状態で、無呼吸である可能性もあります。一般的には疲労と寝不足、お酒が原因とされ、一過性のものであればさほど気にする必要はないでしょう。しかし、日常的にいびきをかいているとしたら要注意です。医学的には、寝ている時に10秒以上息が止まってしまう状態を「無呼吸」と定義しており、無呼吸が1時間に5回以上出現すると「睡眠時無呼吸」とされます。

もし心当たりがあるようなら病院で診察を受けると良いでしょう。のどをつぶれづらくする外科手術的な治療や、鼻にマスクをつけて圧力で風をおくり、つぶれてしまうのどを押し広げることで無呼吸状態を防ぎ、良い睡眠がとれるようにする治療などもあります。

鼻づまりがもたらすリスクとは?

鼻がつまっているとものごとに集中しにくいですよね。研究によると鼻づまりは学習能力に悪い影響を及ぼすことがわかっています。花粉症のスポーツ選手も春先の花粉シーズンは成績が伸びにくいという話があります。

アレルギー性鼻炎は眠りに対しても大きく影響することがわかっているそうです。寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めてしまったり(中途覚醒)、早い時間に思わず目覚めてしまう早朝覚醒など、一晩中どのタイミングに対しても、アレルギー性鼻炎は睡眠に悪影響を及ぼし、不眠症になってしまうこともあります。

著者いわく、子どもの鼻づまりは顎の発育にも影響があるそうです。常に口呼吸が長く続くと、上下の顎の発育が悪くなり、歯並びにも影響してしまうことも。子どもが鼻で呼吸をせずに口で呼吸をしがちな場合は、鼻にトラブルを抱えている可能性もあるでしょう。

耳鼻科で受けられる鼻の治療法

良い眠りを得るためには鼻呼吸が大切ですが、改善するためには治療が必要なものもあります。薬を使うものから、外科手術に近いものまで様々な治療法がありますが、ここでは、耳鼻科医院などで受けられる治療の一部をご紹介します。

効果がある?最新のアレルギー治療とは

飲み薬と点鼻薬

アレルギー性鼻炎の方へは飲み薬と点鼻薬が中心となります。特に効果が高いとされるのはステロイド点鼻薬ですが、どうしても点鼻薬は三日坊主になりやすい傾向があるようです。ですが、点鼻薬だけで良くなる方も少なくありません。

点鼻薬が処方された際は、中心となるのが点鼻薬と思って用法通りに使用してみてください。

アレルゲンを取り込む

アレルギーを起こす原因物質を体内に取り込むことで症状を緩和する治療法をアレルゲン免疫治療法と言い、100年以上の歴史があります。口の中(舌の裏)に治療薬であるタブレットを1分ほど完全に溶けるまで保持します。

1日1回、舌下に投与し3年を目標に治療を継続しますが、スギ花粉で70%前後、ダニアレルギーでは80~90%と高い治療効果が期待されます。

レーザー治療

鼻づまりに効果を発揮するのがレーザー治療です。アレルギー性鼻炎による鼻づまりは、粘膜が過剰に腫れた結果引き起こされます。内服薬や点鼻薬を使っても改善しない場合に有効で、日帰りでの治療も可能です。

レーザーで焼くというと痛そうですが、麻酔薬も使用できるため痛みは少なく、出血もあまりありません。術後1週間~数週間経って効果を感じられることが多いようです。鼻づまりが楽になり、薬の量を減らせ、いびきが軽減し、よく寝られるようになることが期待できます。

治療の適応は、受診された医療機関でよく相談してみてください。

家庭でできる鼻治療

病院でないと解決できない鼻トラブルもありますが、自宅などで簡単にできる治療法もあります。内服薬ではないため妊婦さんでも安心して試せるのもポイントです。

鼻洗浄

花粉、雑菌、ウイルスなどが体の中に入ってくる鼻をキレイにしておくのはとても大切です。鼻洗浄は風邪予防としても効果が期待できるメリットがあります。すでに風邪をひいてしまっていても、鼻をかんでもなかなか出てこないような鼻水は、洗うことで非常にスッキリします。

また、鼻の中が乾燥している場合も、鼻の中の塊がやわらかくなり楽に取れるのでとても効果的です。

鼻スプレー

外出先で鼻洗浄をするのは難しいですよね。鼻洗浄のための道具を持ち運べない場合に、鼻スプレーは鼻洗浄の手軽な代用となりおすすめです。

外で部活動をやっている子どもたちや外回りの営業職の方などは、花粉症のひどい時期にはどんどん花粉を吸い込んでしまいます。これではいくら薬を使用しても症状に追いつかず、効果が不十分となってしまいます。かといって、薬の量をドンドン増やしてしまおうということもできません。

そこで、吸い込んだ花粉を外に出してしまうことで、症状を楽にすることができるのです。鼻にシュッシュッとかけてから、鼻をかむとより効果が期待できます。

鼻スプレーは日中だけではなく、鼻のかめない小さな子どもの眠りにも役に立ちます。なかなか寝付けない、寝ても目が覚める、機嫌が悪くなるというときに、スプレーをシュッとかけて数分おいて鼻水をとると、鼻水の粘性が弱まり、取り除きやすくなって、夜眠れるようになりやすいでしょう。

いびきテープ

口にテープを貼ることで、自然に鼻呼吸をうながし、喉の乾燥も抑えることが可能となります。口にテープを一本ペタッと縦方向に貼るだけで、もしも苦しいときには、力を入れればテープがパッと外れます。安心して使えるような商品がドラッグストアなどで販売されています。

ぐっすり眠れる体質を作ろう

スッキリとした目覚めを手に入れるためには、鼻だけではなく体をトータルで整えるのも大切なことです。生活習慣や食事を通して、ゆっくりとした眠りを誘う方法を取り入れましょう。

眠りがよくなる生活習慣を知ろう

ヒトは脳の温度が下がってくると眠気を感じるようになっています。脳の温度を効果的に下げるのはお風呂です。寝たいと思う時間の60~90分前に40度程度で15分くらい、肩までしっかり湯船につかり、全身を温めてください。そうすると、温まった後のリバウンドで熱放散がしやすくなり、1時間ほど過ぎてくると深部体温が下がり、眠気を感じやすくなるため寝つきがよくなります。

しかし、スマホなどを寝床で使うと、発光されるブルーライトにより眠気は消失してしまいます。本来寝る前の30分~1時間前にはスマホなどの使用はやめて、眠りの準備をすることが必要です。

日中は、適度に活発に動いたほうが眠りの質を高めることが実験でわかっています。ちょっと汗をかくくらいで、長く続けられるような強度がいいといわれています。時間については、寝る3時間前くらいに、1時間程度がおすすめです。ただし、過度な運動は逆に眠りを悪くしますので、適度な運動を心がけましょう。

快眠を助けてくれる栄養素とは

寝る前の食事も眠りに大きな影響を与えます。食後、胃腸が活動している時間帯は深い眠りに入りづらくなり、できれば食べてから寝るまでの間は最低でも3時間くらいは空けたいところです。その他にも、食べたものに含まれる栄養素も眠りに影響があります。

GABAとビタミンB6

GABAにはリラックス効果や抗不安作用があり、トマト、なす、アスパラガス、かぼちゃ、きゅうり、メロン、みかんなどに含まれます。また、発酵食品でいうと納豆、キムチなどにも多く含まれています。GABAを体内に効果的に吸収するためには、赤身の魚、豚のヒレ肉などビタミンB6を含む食品を一緒に取るとよいでしょう。

ショウガオール

生姜に含まれる成分で、体を温める作用があります。体表面から熱が放出され、脳の温度、深部体温が下がることで寝つきを良くする効果が期待できます。

タンパク質

疲労回復にはタンパク質が有効的です。肉類などは脂肪分が多く、寝る前に食べると胃腸に負担がかかり、睡眠の質を下げてしまいます。そこで、脂肪分の少ない、魚類、卵類、大豆製品を摂ると良いでしょう。

まとめ

スッキリとした眠りには鼻呼吸ができていることが大切です。鼻は空気を通すだけではなく、体全体にも大きな影響があります。鼻づまりで口呼吸をしていると、集中力の低下、歯並びなどにもつながってしまうことがあるのです。

鼻トラブルは安易に「大丈夫だろう」と思わず、耳鼻科医院で適切な治療を受ける姿勢も大切です。さらに自宅などでトラブル症状を予防・改善できる方法もあります。生活習慣や食生活にも気を付けて、スッキリとした眠りを手に入れましょう。

書籍紹介:「専門医が教える鼻と睡眠の深い関係 鼻スッキリで夜ぐっすり」(高島 雅之 著 / クロスメディア・パブリッシング)2021年12月出版

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事