管理栄養士監修:春が旬の果物10選!レシピ・保存方法・見分け方も解説

監修者

- 保科 琴美(ほしな ことみ)

- 東京電力ホールディングス株式会社

管理栄養士

管理栄養士として医療の現場で栄養指導の経験と実績が豊富。日本糖尿病療養指導士。定期的にヨガ講師としての活動も行っている。

目次

春の果物の魅力とは?

3月から5月に旬を迎える春の果物。夏や秋と同様に、高い栄養価と抜群のおいしさが特徴です。春の果物の魅力について解説します。

旬の時期の果物は栄養価が高い!

旬の果物は、他の季節に比べて栄養価が高く味も格別です。自然が育んだ甘みや香りが強いため、余計な味付けは必要ありません。旬の果物は、自然の条件下でたっぷりと栄養を蓄え、本来の味を楽しませてくれます。

また、旬の果物は多く収穫されるため、比較的お手頃な価格で手に入ります。これは、新鮮な食材を手軽に楽しむ絶好のチャンスです。季節の変わり目を味わう素晴らしい方法とも言えるでしょう。

色とりどりの料理が楽しめる

いちごやキウイ、さくらんぼなど、春の果物は彩り豊かなものが多いことも特徴です。お菓子や料理を作る際には、そのカラフルさを目で楽しめるのもうれしいポイントと言えるでしょう。

例えばサラダに添えたり、ジャムやソースに加工したりすることで、見た目にも楽しい食卓になります。

春が旬の果物一覧!保存方法と一緒にチェック

ここからは、春に旬を迎える代表的な果物を10個、ご紹介します。栄養価や選び方・保存方法についても記載しているので、ぜひ参考にしてください。

いちご(2~4月)

その鮮やかな赤色と甘酸っぱい味が特徴のいちご。100g当たりではレモンの約6割相当のビタミンCを含みます。レモンよりも食べやすい味のため、手軽にビタミンCを摂取できる優れた果物と言えます。また、葉酸も豊富で、女性の特に妊娠初期の栄養摂取に適しています。

そのほか、キシリトール、食物繊維、カリウム、ポリフェノール、カルシウム、マグネシウムなどの栄養素も含まれています。さらに、他の果物に比べて果糖の量が少なく、血糖値の上昇を抑える効果があるため、糖質を気にする人にもおすすめの果物です。

選び方と保存方法

新鮮ないちごはヘタが張っていて、産毛もあります。購入の際はチェックしてみましょう。

なお、買ってきて間もなければ常温保存で問題ありませんが、食べるまで時間を空けるようなら、野菜室で保存しましょう。この際、キッチンペーパーで包んでおくと鮮度が長持ちします。

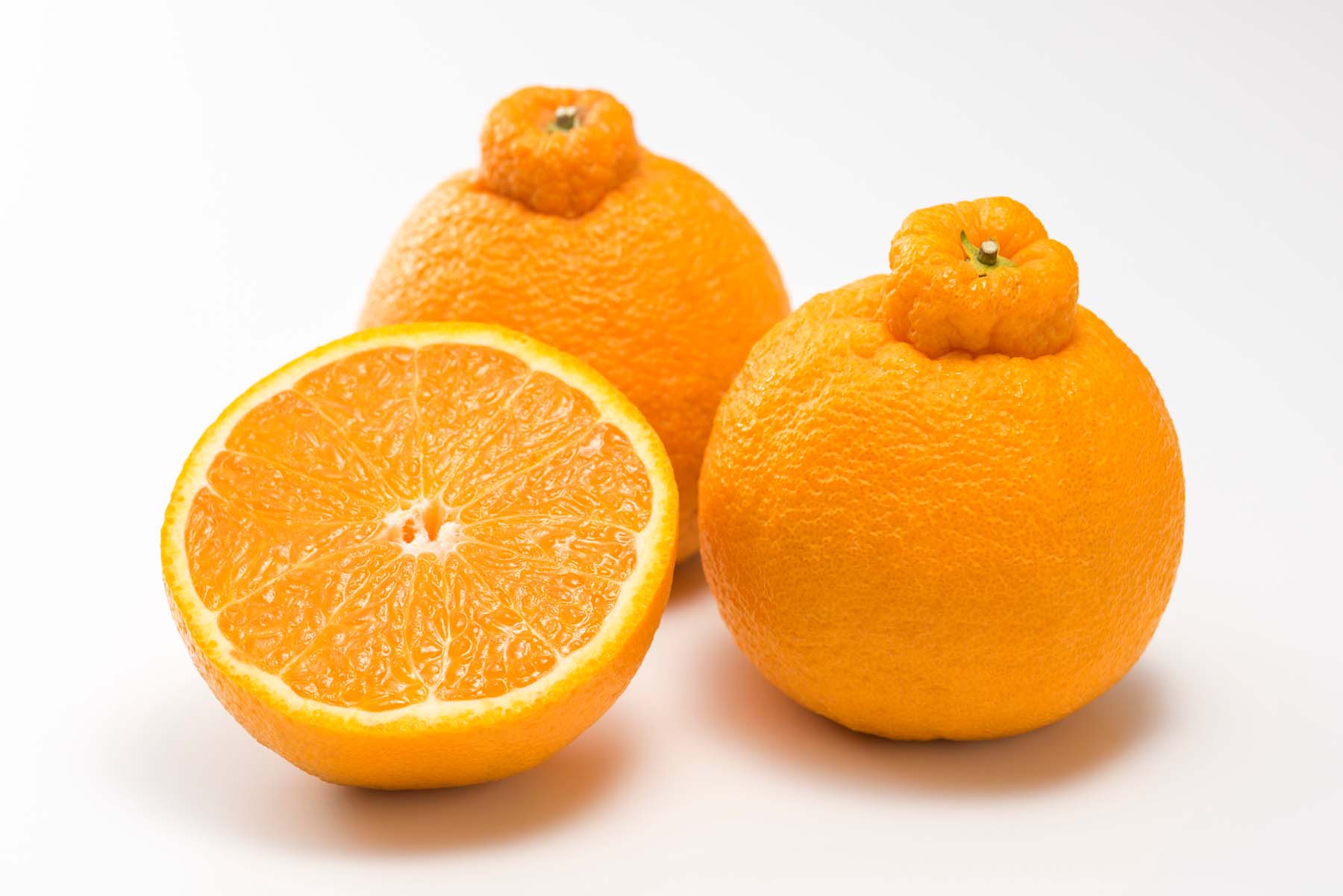

デコポン(2~4月)

デコポンは「清見(きよみ)」と「ポンカン」を掛け合わせた柑橘類の果物です。栄養価が高く、特にビタミンCが豊富です。

100gあたりのビタミンC含有量は48mgで、これは成人男性の1日の推奨摂取量(100mg)の約半分に相当し、デコポン1個(250g程度)で1日の推奨摂取量を満たす計算になります。ビタミンCには抗酸化作用があり、風邪の予防や美肌効果が期待できます。

他にも、たんぱく質・炭水化物・脂質・食物繊維・ビタミンA・カリウム・マグネシウムなどの栄養素も含まれています。これらの栄養素は、健康維持に欠かせない成分です。

選び方と保存方法

手で持ったときにずっしりと重みを感じれば、身が詰まっている証拠です。一つひとつ確認しながら選んでいきましょう。

デコポンは野菜室で保存するのが基本です。ただし、そのままだと表面から水分が抜けて乾燥してしまうので、ポリ袋などに入れておくようにしてください。

はっさく(2~4月)

広島県発祥のはっさくは、美容と健康に有効な栄養素を豊富に含む果物です。特にビタミンC・ナリンギン・ナイアシン・食物繊維が豊富で、これらは美肌効果、便秘解消、むくみ予防に役立ちます。

ビタミンCはコラーゲン生成を助け、抗酸化作用により動脈硬化の予防や老化防止を助けます。ナリンギンはポリフェノールの一種で血流改善、ナイアシンは皮膚や粘膜の健康維持、クエン酸は疲労回復に効果的です。

選び方と保存方法

手に取ったときに重みを感じるかが判断材料のひとつです。加えて、より甘い香りがするものを選ぶのがよいでしょう。

保存の際は乾燥を防ぐためにポリ袋などへ入れておくようにします。また、冷蔵庫だと温度が低すぎるため、野菜室で保存してください。

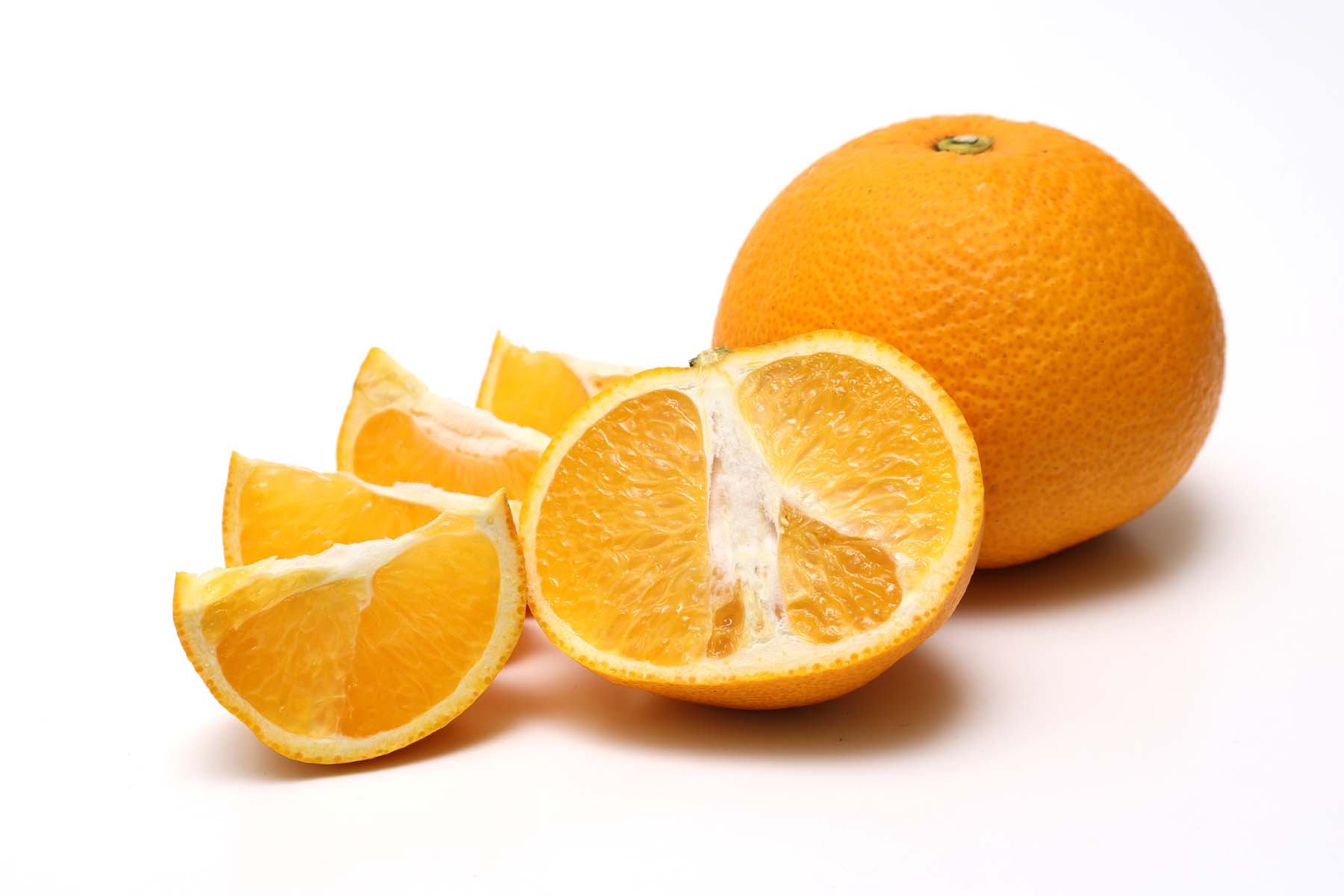

甘夏(2~5月)

甘夏は、他の柑橘類と比べて低カロリー・低糖質なのが特徴です。100gあたりでカロリーは39kcal、糖質は8.8gです。栄養価としては特にビタミンCが豊富で、抗酸化作用によるアンチエイジングや美容効果が期待できます。

ビタミンCは風邪予防や肌荒れの改善にも有効です。また、クエン酸が含まれており、疲労回復や血行促進に役立ちます。皮にはヘスペリジンや食物繊維が含まれ、血管強化や腸内環境の改善に効果的です。

選び方と保存方法

デコポンやはっさく同様、手で持った際に適度な重みを感じるものを選ぶのがポイントです。加えて、まんべんなく色が付いているものも新鮮さを表します。

保存の際は乾燥を防ぐためにポリ袋などに入れ、野菜室へ入れておきましょう。

キウイ(3月)

国内では、果肉が緑色の「グリーンキウイ」と黄色の「ゴールドキウイ」が主に流通しています。グリーンキウイは酸味がやや強めで、ゴールドキウイは甘みがやや強めという味の違いがあります。

キウイは栄養価の高いことで知られる果物で、色の違いによりその特長が異なります。そのため、目的に応じて種類を選ぶのもおすすめです。

グリーンキウイは食物繊維を多く含み、1個あたりの含有量はゴールドキウイ約2個分、バナナ約1.5本分になります。一方、ゴールドキウイはビタミンCが豊富で、1個あたりの含有量はグリーンキウイ約2個分、みかん約4個分、レモン約1.5個分に相当します。

また、カリウムも豊富で、りんごやみかんの2倍以上を含み、むくみの解消や高血圧の予防に有効です。さらに、キウイに含まれるアクチニジンはたんぱく質分解酵素であり、腸内環境の改善にも寄与します。ポリフェノールも豊富で、抗酸化作用により活性酸素を抑制し、美肌づくりにも効果が期待できるでしょう。

選び方と保存方法

キウイの産毛は新鮮さを表すバロメーターです。傷やへこみが少なく、しっかり産毛が付いたものを探すようにしてください。

保存の際には、ポリ袋に入れて野菜室で保管しましょう。

びわ(4~5月)

江戸時代に中国から伝わったとされるびわ。クエン酸が豊富で、糖質やたんぱく質を効率良くエネルギーに変換する作用があり、疲労回復や筋肉疲労を軽減する効果が期待されます。

また、びわに含まれるβ-カロテンは体内でビタミンAに変換されることから、視力の維持や肌荒れ、動脈硬化の予防に寄与する抗酸化作用もあります。その他にも、食物繊維・ビタミンA・カリウム・マグネシウムなど、豊富な栄養素が含まれています。

選び方と保存方法

びわの鮮度は、張りと産毛に注目しましょう。収穫から日が経つと、張りと産毛がなくなり、表面がテカテカとしてきます。

購入したてであれば、直射日光を避けられる低温の場所で保管します。長く保存するのであれば冷凍保存がおすすめです。

グレープフルーツ(4~5月)

グレープフルーツは、リラックス効果のある爽やかな香りと酸味、そしてほろ苦い風味が特徴の果物です。ビタミンCが豊富で、美肌効果が期待できます。

さらに、リモネンという成分はリラックス効果を持ち、血行促進や免疫力向上にも寄与するとされています。また、ナリンギンというポリフェノールの一種も含まれており、抗酸化作用や食欲抑制効果が期待できます。

選び方と保存方法

グレープフルーツを選ぶ際は、はじめに手触りをチェックしましょう。皮が滑らかであれば鮮度が高い証拠です。また、重みを感じるものも、実がぎゅっと詰まっています。

冷蔵保存をする際は、ポリ袋などに入れた状態で野菜室に保管してください。

ライチ(4~8月)

甘みと独特な風味が特徴のライチ。栄養価も非常に高く、ビタミン類やカリウム、マグネシウムなどが豊富です。

特にビタミンCは豊富で、抗酸化作用があり、風邪の予防や美肌効果が期待できます。その他、葉酸も多く含まれているため、赤血球の生成を助け貧血予防に役立ちます。また、ロイコシアニジンという成分にも抗酸化作用があり、動脈硬化の予防が期待できます。

なお、ライチは食べ過ぎると腹痛・下痢・低血糖の症状を引き起こすことがあります。子どもは1日5個、大人は1日10個以下に留めましょう。

選び方と保存方法

ライチの特徴であるトゲは、鮮度を知る材料のひとつです。しっかりとした感触であれば新鮮と判断できます。また、黒ずみがないかも確認してください。

保存の際には、新聞紙などでライチを一つ一つ包み、ポリ袋などに入れて冷蔵庫に保管してください。

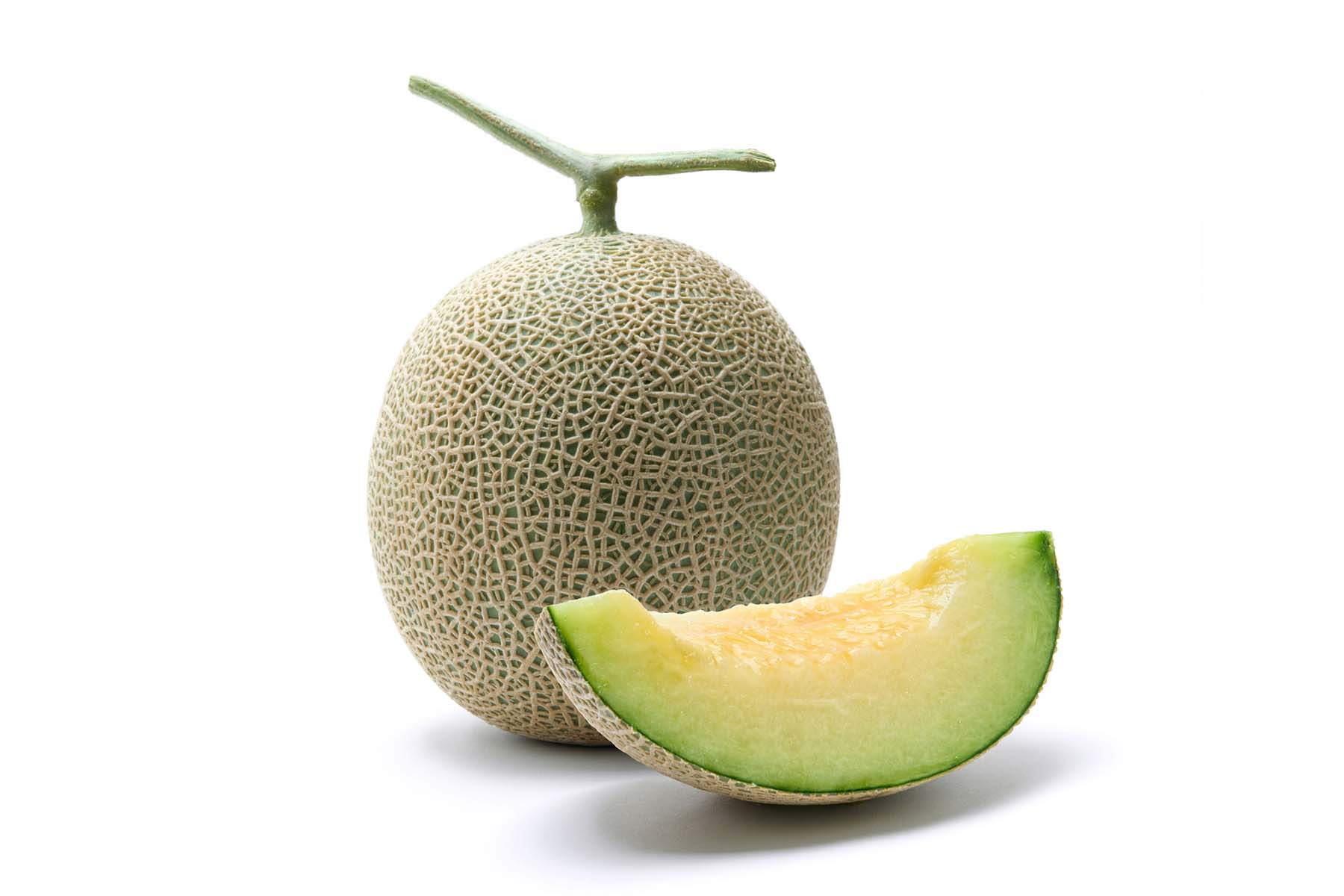

メロン(5~7月)

メロンは、果皮の網目や果肉の色によって分類される多様な品種があり、その特有の甘い香りとジューシーな食感で人気の果物です。

βカロテンが100gあたり3,600μgと豊富に含まれており、体内で必要な分だけビタミンAに変換されて視覚の機能や皮膚粘膜の健康維持を助けます。カリウムも100gあたり350mg含まれており、ナトリウムの排泄を促して塩分摂取による健康リスクを低減します。

また、ビタミンCも含まれており、皮膚のメラニン色素生成を抑制して日焼け緩和やコラーゲン合成をサポートします。プロテアーゼであるククミシンや血液の流れを良くするアデノシンも含まれています

選び方と保存方法

メロンを選ぶ際には、傷がなく網目が細かいものを探しましょう。

切る前のメロンは常温で保存し、切った場合はラップで包んで冷蔵庫に保存します。これにより、メロンの鮮度と風味を保つことができます。

さくらんぼ(5~7月)

見た目の愛らしさと、バランスのとれた甘み・酸味が人気のさくらんぼ。栄養成分としては、葉酸・ビタミンC・カリウム・銅・食物繊維総量・炭水化物・パントテン酸などが含まれています。

そのほかにも、ブドウ糖(糖質)・鉄・リン・カロテン・ビタミンB1/B2/Cなどがあり、さくらんぼの酸味のもととなるリンゴ酸・クエン酸・酒石酸・コハク酸などの有機酸も含まれています。

アメリカンチェリーと比較すると、ビタミン類は日本のさくらんぼに、ミネラル成分はアメリカンチェリーに多く含まれています

選び方と保存方法

さくらんぼを選ぶ際は、実にしっかりと赤みがあり、つやのあるものを選びましょう。実は痛みやすいため、購入後は早めに食べるのが基本です。

もし長期間保管する必要がある場合には、実についた水気を拭きとり、密閉できるポリ袋などに入れて冷凍保存するのがおすすめです。これにより、さくらんぼの鮮度と品質を長持ちさせることができます。

【くらひろお手軽レシピ】春の果物を使った料理

ここからは、春の果物を使ったおすすめのレシピを2つご紹介します。いずれも手軽でありながら味わいは本格的。春の果物を味わうのにぴったりです。加えて、ぜひチャレンジしたホットフルーツについても簡単にご紹介します。

丸かじりロールケーキ

春の果物であるいちごとキウイをふんだんに使った、ボリューム感たっぷりのロールケーキです。とろける甘さのケーキ生地と生クリームには、酸味のあるフルーツがぴったり。隠し味程度にレモン汁を入れることで、さらに甘みを際立てるレシピとなっています。

| 使用する春の果物 | いちご、キウイ |

|---|

ホットフルーツ

ホットフルーツとは、文字通り温めた果物のことです。果物は温められると、甘みや香りがより豊かになり、ジューシーでみずみずしい食感がしっとりとした濃厚さに変わります。このように、茹でたり、焼いたり、保温したりすることで、果物の新たな魅力が引き出すのです。

春の果物は、酸味と甘みをプラスするのに最適です。フルーツサンドやジュースはもちろん、グラタンにアレンジしてもおいしく食べられます。

| 使用する春の果物 | さくらんぼ、いちご、グレープフルーツ、キウイ、メロンなど |

|---|

まとめ

春が旬の果物はしっかりとした甘みや酸味が特徴的で、たっぷりと栄養素が含まれています。

今回ご紹介したレシピにも挑戦し、春が旬の美味しい果物を楽しんでください。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事