常備菜の保存期間や日持ちさせる方法は?作り置きに便利な定番常備野菜一覧

目次

最近よく耳にする常備菜という言葉。常備菜を準備しておけば料理が素早くできて、忙しい時にも便利だと言われています。しかし、常備菜と聞いてもどのように作れば良いのか、どんな野菜や料理が常備菜として使えるのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。

そこで、まず常備菜とは何かということから、作り方、長持ちさせる方法を解説していきます。また、常備菜を準備するために必要な容器についてもご紹介します。

常備菜って何?

「常備」とは常に備えておくもの、「菜」とは副菜を意味します。つまり、常備菜とは普段から用意しておく副菜のことです。

副菜とはメインの料理と一緒に食べられるものを指します。具体的には、きんぴらごぼうやひじきの煮物、酢の物などが一般的で、そのメニューは豊富にあります。

常備菜は「作り置き」という言葉で表現されることもあり、同じ意味合いとして使われています。最近では作り置きや常備菜についてのレシピ本がたくさん出版されているので、1冊手に入れれば、より気軽においしい常備菜が作れますよ。

常備菜の保存期間は?

常備菜は何日保存がきくものという定義はありませんが、一般的には3~4日冷蔵庫で保存できれば常備菜と言えるようです。

保存方法にもバラツキがあり、冷蔵庫や冷凍庫、チルド室など、常備菜によってマッチした保存方法を選ぶのがポイントです。常備菜によって保存容器をかえることで、さらに保存期間も長くなるでしょう。

食材によって日持ち日数が異なりますが、冷蔵庫保存の常備菜は3日以内で食べきるのがおすすめです。

常備菜におすすめの野菜

野菜が安く売られていても、使いきれずに買うのを躊躇していた方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。常備菜として調理できれば、そんな野菜にも手を出すことができます。

どのような野菜を料理すればおいしい常備菜になるか気になりますよね。では、常備菜におすすめの野菜と、野菜ごとにおすすめの常備菜を見てきましょう。

じゃがいも

じゃがいもは、大人から子供まで大好きな人が多いですよね。腹持ちが良く、お弁当にもピッタリです。じゃがいもはそのまま冷凍するには向いていませんが、加熱調理してから冷凍すると、解凍したあともおいしくいただけます。

じゃがいもの常備菜と言えば、ポテトサラダ。また、コロッケにして冷凍しておけば後は揚げるだけですし、カロリーが気になる方は、トースターで調理してもおいしいですよ。

じゃがいもは洋食でも和食でも副菜として使える便利な食材です。他の野菜と炒めたり、煮っころがしにしたりと、さまざまな常備菜にすることができます。

玉ねぎ

玉ねぎはじゃがいもと違い、料理に仕上げなくても保存ができます。

あらかじめ、玉ねぎのみじん切りやスライス、すりおろしなどにしておけば便利です。冷凍しておいた玉ねぎでスープを作ったり、お味噌汁に使ったりと幅広い料理に活用できます。

調理をせずすぐに副菜として準備しておきたいなら、マリネや南蛮漬けなど、日持ちのする料理に使うのがおすすめです。夏にはおひたしにしてもおいしいですよ。

にんじん

にんじんは彩りが良く、常備菜にしておくと重宝します。少し手を加えるだけで立派な常備菜になるので嬉しいですね。

定番メニューではにんじんとごぼうのきんぴら、ツナと合わせてキャロットラペ、ベーコンと合わせて洋風炒めにしても良いでしょう。中華系にしたいなら、大根とにんじんのナムルに。すりおろしてドレッシングにすれば、サラダのほか、メインの料理にも使えます。

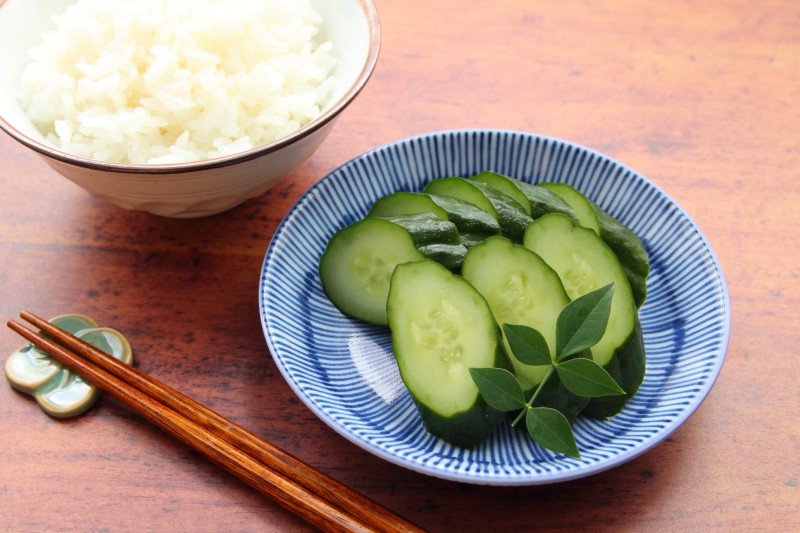

きゅうり

きゅうりの常備菜は料理の副菜だけではなく、お酒のおつまみにも活用できます。

簡単にできるきゅうりの常備菜といえば、漬物です。夏はピリ辛にしたり、さっぱりと浅漬けにしたりと、季節に合わせて準備するのがおすすめです。

きゅうりは年間を通して売られているので、常備菜にしやすい野菜です。おつまみではなく副菜として常備したいなら、かにかまと合わせてサラダ、わかめと合わせて酢の物などが便利です。

トマト

トマトにはミニトマトや大玉、中玉があり、いろいろな常備菜を作ることができます。和風や洋風、中華など、何種類かの常備菜にしておけば便利です。

短時間で作ることができるのは、トマトのマリネやサラダ。オリーブオイルやしょうゆ、ノンオイルドレッシングなど、漬けるものによって味が簡単に変えられるのがポイントです。アボカドやキャベツなどと一緒にサラダにしておけば、忙しい朝の朝食にも活用できます。

キャベツ

キャベツを1玉買って、使い切れずにダメにしてしまった……という経験をしたことはありませんか?常備菜にしておけば今後、廃棄してしまうこともなくなります。

キャベツをメインに、かつおやガーリック、昆布などと和えるだけで立派な常備菜に。和風でも洋風でもアレンジが簡単なので、常備菜にしておくと便利です。

レンジで加熱し、しんなりさせたキャベツにお好みの味付けをすれば、簡単に常備菜を作ることができます。火を使った調理なら、お肉と炒め合わせてメインのおかずとしても使えるでしょう。

なす

なすは8月~9月の旬の時期になると皮が柔らかく、うま味が強くなります。そのため、おいしい旬の時期にまとめて購入し常備菜を作るのがおすすめです。

定番の常備菜は、 なすの煮びたしや揚げびたし。漬け込むことで、味がより染み込んで味わい深くなります。洋風の常備菜を作るなら、ラタトゥイユやトマト煮にするのが良いでしょう。浅漬けにしておけば、お酒のおつまみや朝食にもなります。暑い日は唐辛子を加えて、ピリ辛にすると食欲も増進されるでしょう。

大根

大根はその日に調理したものをすぐに食べるよりも、常備菜にすることで味が染みておいしくなります。

1番手軽にできるのは、大根の漬物。大根を1本買ったときに、余った分だけ漬物にしておくとロスが出ません。煮物のブリ大根やそぼろ煮、豚バラ大根などは、常備菜にした方が味が染み込み、長時間煮込んだようになるのでおすすめです。

そのほかにも大根はサラダや酢の物にしてもおいしく食べられます。大根は煮物というイメージがありますが、炒め物にするのもおすすめです。フライパンでベーコンと炒めて洋風の副菜にしても良いでしょう。

常備菜を長持ちさせる方法

常備菜は作り置きなので、2~3日保存しておいても食べられるものが基本です。傷んでしまうと常備菜の意味がなくなってしまいますよね。では常備菜を長持ちさせるには、どうすればよいのでしょうか。

それにはいくつかのポイントがあります。ポイントさえ理解していれば、同じ食材の同じメニューでも長持ちの具合が違ってきます。では、それらのポイントを1つずつ見ていきましょう。

水気・塩気に注意

常備菜を長持ちさせる1番のポイントは、水気と塩気です。昔から塩でさまざまな食材を保存してきたように、塩が不足していると常備菜が長持ちしないことがあります。塩は食材を殺菌し、水分を吸収する働きがあります。菌の増殖を防いでくれるので常備菜には少し多めの塩分がおすすめです。

逆に、水分は多いと食材が長持ちしない原因になるため、調理する際は十分に水分を切るのがポイントです。特に、サラダや和え物などはしっかりと水分を絞るのが長持ちさせるコツです。水切りが甘いと、長持ちしないだけではなく、食材から水分が出て味がぼんやりしてしまいます。

保存容器を清潔に

2つ目のポイントは、常備菜を入れる容器を清潔にすることです。容器を洗った後にしっかり乾かすことが大切。残った水滴は細菌を増殖させる要因になるからです。

食器乾燥機が使える容器であれば、高い温度でしっかり乾燥させると安心でしょう。その後、キッチン用のアルコールで拭いておくと容器を清潔に使用できます。容器の蓋も忘れずに拭き取っておきましょう。

食材を切るまな板も清潔にしておくことを忘れないように。保存袋は便利ですが、使いまわしは衛生面からやめておいた方が良いでしょう。

口をつけた箸は使用しない

ついついやってしまいがちなのが、お箸での失敗です。味見をしたお箸で常備菜を容器に入れてしまう、お箸の先を手で触れたまま使用を続けるなどです。

口の中や手のひらには雑菌がいっぱい。手で直接触らずに、新しいお箸やトングで清潔な容器に常備菜を取り分けることが大切です。

また、常備菜を取り出す時も同じです。食べているお箸を直接つけた後、残りを冷蔵庫に保存してしまっては、せっかく清潔に保っていた常備菜の意味がなくなってしまいます。常備菜の容器はそのまま出さずに、清潔なお箸で取り分けると良いでしょう。

しっかりと火を通す

炒め物や煮物の場合、しっかりと火を通すのもひとつのポイントです。すぐに食べる料理ならお肉に全て火が通っていなくても大丈夫ですが、あくまで常備菜なので保存に適した調理法にします。

炒め物であれば汁気がなくなるくらいまで、じっくり炒めるのがおすすめ。煮込み料理を常備菜にする時には、食べるたびに火にかけても良いでしょう。

加熱後は粗熱を取ってから冷蔵庫へ

しっかり火を通した後は、冷ましてから冷蔵庫へいれるのがポイント。お弁当を作った後も、冷ましてから蓋をしますよね。これと同じで冷ましてから蓋をするのがベストです。温かいまま冷蔵庫に入れてしまうと、冷蔵庫内の温度が上がって他の食材にも影響を及ぼしてしまいます。

急いでいる時はお鍋を氷の入ったボウルで冷ますなど、温度を下げる工夫が必要。その他、保冷剤の上に置くのもアイデアのひとつです。

1食ずつに分けて保存

たくさんの常備菜を作った時には、小分けして保存するのがおすすめです。

大きめの容器で一気に冷凍保存すると、解凍するのに時間がかかってしまいます。その上、残った常備菜を再び冷凍保存すると、味が落ちてしまうデメリットも。さらに衛生面でも解凍、冷凍を繰り返すのは良くありません。

小分けにして冷凍しておけば、必要な分だけ前の日に冷蔵庫で自然解凍しておけば簡単です。小分けで保存する時には、密封状態が保てるフリーザーバッグが便利です。

まとめ

日常の料理に便利な常備菜と、その保存方法について紹介しました。常備菜は料理を作り置きするだけではなく、料理の時短や食品ロスをなくす効果を発揮してくれます。常備菜を保存するときにいくつかのポイントを守ることで、長期間保存でき、安心して食べることができます。

忙しいご夫婦や毎日のお弁当作りが大変な方は、余力があるときに常備菜を作っておくと、日々の時短につなげることができます。また、食材が安い時にまとめて購入し、常備菜にしておくと1品あたりの材料費も安くなるので家計も助かりますね。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事