2025年:初午(はつうま)はいつ?意味や由来・過ごし方を解説

そこでこの記事では、今年の初午の日付から、初午の意味・由来、初午の日の過ごし方まで解説します。初午祭が行われる神社仏閣もご紹介しますので、今年の初午は神社やお寺に参拝して、家族の健康や五穀豊穣(ごこくほうじょう)を祈願してみてはいかがでしょうか。

目次 [CLOSE]

初午(はつうま)の日とは?意味と由来

初午は、今年の作物が豊かに実り、安定した収穫が得られるように願う日本の伝統行事です。その由来は、穀物や農耕の神様である稲荷神を祀る「稲荷信仰」に深く結びついています。

和銅4年(711年)、穀物や農耕の神である「稲荷大神」が稲荷山(現在の京都・伏見稲荷大社)に鎮座したと伝えられています。この出来事が初午の日に起こったことから、初午と稲荷信仰が結びつき、初午の日には豊作を祈願する「初午祭」が行われるようになりました。

現在でも、初午の日には稲荷神社でいなり寿司を奉納したり、豊作祈願としていなり寿司を食べたりする習慣が続いています。

2025年の初午の日は「2月6日」

初午とは、2月の最初の午の日を指します。

かつて、日付は十二支(子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥)を用いて数えられていました。この十二支の順番は「子」から始まって「亥」で終わり、その後再び「子」が続きます。この日付の数え方で、2月の最初の「午」の日を「初午」と呼ぶのです。

初午は毎年その日付が変わります。2025年は2月6日(木)で、2026年は2月1日(日)が初午の日です。

初午の日付(新暦基準)

| 2024年 | 2月12日(月) |

|---|---|

| 2025年 | 2月6日(木) |

| 2026年 | 2月1日(日) |

| 2027年 | 2月8日(月) |

| 2028年 | 2月3日(木) |

なお、一般的には新暦の2月が初午とされますが、現代でも旧暦の2月(新暦の3月)に行事を行う地域もあるようです。

旧暦基準での初午の日付は以下のとおりです。2025年の旧暦基準での初午は、3月2日(日)となります。

初午の日付(旧暦基準)

| 2024年 | 3月19日(火)=旧暦2月10日 |

|---|---|

| 2025年 | 3月2日(日)=旧暦2月3日 |

| 2026年 | 3月21日(土)=旧暦2月3日 |

| 2027年 | 3月16日(火)=旧暦2月9日 |

| 2028年 | 2月27日(日)=旧暦2月3日 |

ちなみに、毎年2月11日は「初午いなりの日」という記念日です。この記念日は一般社団法人「全日本いなり寿司協会」が制定したもので、「日々の健康や実りに感謝し、改めて家族や皆の幸せを願う」という初午いなりの伝統を伝える日とされています。

「初午いなりの日」は毎年固定で2月11日とされているため、初午の日とは重ならない年が多いです。

初午の日の過ごし方

初午の日には、必ずこれをしなければいけないという決まりごとはありませんが、初午の日ならではの過ごし方があります。

ここでは、初午の日の過ごし方をご紹介します。

稲荷詣(いなりもうで)をする

初午の日には、稲荷神社へ参詣して農作物の豊作・商売繁盛・家内安全を祈る習慣があり、これを「稲荷詣(いなりもうで)」といいます。

稲荷詣の方法は神社によって異なります。例えば伏見稲荷大社では、商売繁盛・家内安全のお守りとして、稲荷山の杉の小枝で作られた縁起物である「しるしの杉」が参拝者に授与されます。

その他、神社によって「狐の面と呼ばれる干菓子を食べる」「野菜の辛子和えを食べる」「布袋尊(ほていそん)の伏見人形が売られる」といった、さまざまなものがあります。

いなり寿司を食べる

いなり寿司を家族みんなで食べることも、初午の日の定番の過ごし方です。

初午の日にいなり寿司を食べるようになった由来は諸説あります。一説によると、狐は農作物を荒らすネズミを好んで食べることから、農作物の守り神、あるいは稲荷神の使者として考えられてきました。そこで感謝の意を込めて、狐が好むネズミがお供えされるようになりました。

しかし、仏教の影響で動物の殺生がタブー視される考えもあり、代わりにお肉の質感に近い油揚げをお供えするようになったそうです。これにちなんで油揚げ料理を「稲荷」と呼び、いなり寿司の習慣が始まったとされます。

なお、東西でその形や呼び名に違いがあります。東日本のいなり寿司は米俵型で、「いなり寿司」と呼ばれることが多いです。一方、西日本では狐の耳の形を模した三角形が主流で、「おいなりさん」と呼ばれることが多いですが、地域によっては「揚げ寿司」「きつね寿司」「しのだ寿司」などと呼ばれることもあります。

初午団子を食べる

初午の日の食べ物は稲荷だけではありません。その他にも、さまざまな食べ物が供えられ、食べられています。

例えば、岐阜県や富山県などの養蚕(ようさん)が盛んな地域では、「初午団子」が初午の日にお供えする食べ物の定番となっています。これは蚕の繭をイメージしたもので、繭がたくさんできることを願って食べられていたという経緯があるようです。

北関東の郷土料理「しもつかれ」を食べる

栃木県や群馬県、茨城県では、初午の日に「しもつかれ」という郷土料理が、赤飯と一緒に稲荷神社へ供えられる習慣があります。もちろん、初午の日に家族で食べる習わしもあります。

しもつかれは、一般的に鮭の頭や節分でまいた豆の残り、根菜などを酒粕で煮こんだ温かな食べ物です。また、食べると病気にならない、といった言い伝えもあります。

旗飴を食べる

奈良県では、「旗飴(はたあめ)」と呼ばれる飴菓子が初午の風物詩となっています。旗飴は、細長い木の棒に紙製の色とりどりの旗を貼り、その先端に飴をつけたものです。その形状から「のぼり飴」とも呼ばれます。

現代においても、商売をしている家が稲荷神社に旗飴を供え、子どもたちが「旗飴ちょうだい」といいながら商家を回る風習があります。

初午祭を行う全国の神社仏閣

最後に、初午の日に初午祭を開催している、全国の稲荷神社やお寺をご紹介します。場所によって初午の日の基準が新暦・旧暦と異なるため、事前に確認しておきましょう。

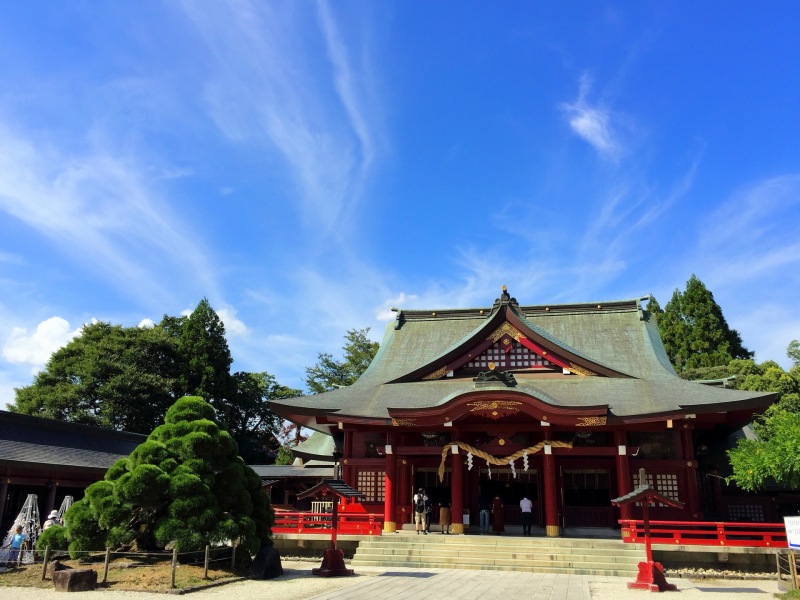

伏見稲荷大社(京都府京都市)

伏見稲荷大社の「初午大祭」には、商売繁昌や家内安全を祈る多くの参拝者が訪れ、賑わいを見せます。

注目は、縁起の良い「しるしの杉」の小枝の授与です。これは平安時代に、京都の人が熊野詣の帰路で伏見稲荷大社に立ち寄り、無事に帰ってきたしるしとして杉の小枝をいただいて身につけたことが由来です。

なお、京都では、初午の日に「畑菜のからし和え」を食べる伝統もあり、伏見稲荷大社を創建した秦氏の名前や狐の毛の色に由来するとされています。

伏見稲荷大社

所在地:〒612-0882 京都府京都市伏見区深草藪之内町68

祐徳稲荷神社(佐賀県鹿島市)

商売繁盛の神様を祀るとして有名な祐徳稲荷神社。初午祭の際には金運を引き寄せる「熊手」という縁起物が人気を集めています。

初午祭は単に参拝や縁起物の購入だけでなく、神社の境内で行われる貴重な伝承芸能も大きな魅力の一つです。この伝承芸能は、毎年カメラマンやマスメディア、そして多くの参拝者が楽しみにして訪れるイベントとなっています。

祐徳稲荷神社

所在地:〒849-1321 佐賀県鹿島市古枝乙1855

笠間稲荷神社(茨城県笠間市)

初午の日には、稲荷神の使者とされる狐が好む油揚げやいなり寿司をお供えし、五穀豊穣を祈る風習が存在していました。その伝統を引き継ぐ形で、笠間稲荷神社のある笠間では、地元の特色ある「笠間いなり寿司」を中心にした町興しのイベントが行われています。

初午祭は2月に行われますが、旧暦の初午大祭にあわせて、3月に「絵馬祭」も行われています。絵馬に書かれた祈願が成就するようお祈りする神事です。

笠間稲荷神社

所在地:〒309-1611 茨城県笠間市笠間 1番地

豊川稲荷(愛知県豊川市)

豊川稲荷は、愛知県豊川市に位置する有名なお寺です。 “狐を祀った神社”と誤解されやすいですが、正式名称を「妙嚴寺(みょうごんじ)」とする曹洞宗の寺院です。豊川稲荷の通称は、稲穂をかついで白い狐にまたがった「豐川吒枳尼眞天(とよかわだきにしんてん)」という仏教の尊格を祀っていることにちなみます。

豊川稲荷では、旧暦2月の初午の日(例年、新暦の3月頃)に初午祭が盛大に執り行われます。この祭りは豊作や商売繁盛、家内安全を祈願する重要な行事です。

また、豊川稲荷は日本国内に複数点在します。東京・大阪・神奈川、北海道、福岡に別院があり、同様に初午祭が催されます。

豊川稲荷(妙嚴寺)

所在地:〒442-8538 愛知県豊川市豊川町1番地

岡寺山継松寺(三重県松阪市)

三重県松阪市にある岡寺山継松寺は、毎年3月に「松阪初牛祭り(初午大祭)」を開催する歴史ある寺院です。このお寺は、東大寺の設立成功を祈願して建立された由緒正しい背景を持ち、日本最古の厄除霊場として知られます。

継松寺の初午大祭は、単なる祭りにとどまらず、厄除けの伝統と結びついた独特の文化を持っています。例えば、「猿はじき」という縁起玩具は厄を払い除けるとされ、「ねじりおこし」というお菓子は厄をねじり伏せる力があるといわれます。これらの品々は、祭りの際に参拝者たちに喜ばれる特別なお守りとなっています。

岡寺山継松寺

所在地:〒515-0081 三重県松阪市中町1952番地

まとめ

初午は、自然への畏敬や豊かな収穫への願いが受け継がれている日本人にとって特別な日といえるでしょう。

今年は稲荷神社への参拝や、いなり寿司などの伝統料理を楽しみながら、家族の健康と豊作を祈願してみてはいかがでしょうか。2025年は2月6日(木)が初午の日となりますので、ぜひ稲荷神社への参詣などに出かけてみてください。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事

-

朝活で何をする?メリットやおすすめの活動、継続のコツを解説

-

夏至の食べ物とは?地域別の行事食とおすすめレシピを紹介

-

【医師監修】食中毒の原因は何?原因のランキングや予防方法も紹介

-

2025年版:一人暮らしの食費は平均4.4万円!月2万に抑える節約術も解説

-

梅仕事とは?初心者でもできる基本のやり方とおすすめ梅レシピを紹介

-

母の日に贈る花の花言葉を解説!カーネーション以外の花もおすすめ!

-

油の正しい捨て方とは?ごみの分類や簡単な処理方法、NG行動をご紹介

-

医師監修:白湯の効果とは?作り方やおすすめのアレンジを紹介

-

2025年のお盆休みはいつからいつまで?9連休を取得する方法

-

【母の日のプレゼント】花以外のおすすめは?喜ばれるアイデアをご紹介!

-

時候の挨拶とは?手紙の基本構成や月ごとの挨拶・結びの例文を紹介

-

2025年版:3人家族の食費は平均8.5万円!内訳や目安額、節約術も解説

-

2025年版:4人家族の食費は平均9.5万円!節約方法も解説

-

印象に残る座右の銘100選!面接・自己紹介で使える名言・格言を一覧で紹介

-

新年度の抱負一覧!仕事で使える一言や今年の目標などを例文で紹介

-

2025年版:二人暮らしの食費は平均7.5万円!月3万円に抑える節約術11選も紹介

-

やる気を出す方法12選!今すぐできるモチベーションの上げ方

-

小学校の入学祝いは何を贈る?相場や人気のプレゼントを紹介

-

2025年のイースターはいつ?日にちの決め方や卵・うさぎの由来を解説

-

【共働き世帯】家事分担の実態は?分担の例やアイデアも紹介