管理栄養士監修:生姜の成分や効能は?健康効果やレシピも解説

今回は生姜の効能や含まれている成分、生姜を使ったおすすめレシピについて徹底解説します。生姜についての理解が深まり、食生活に取り入れやすくなるので、ぜひ最後までお読みください。

監修者

- 保科 琴美(ほしな ことみ)

- 東京電力ホールディングス株式会社

管理栄養士

管理栄養士として医療の現場で栄養指導の経験と実績が豊富。日本糖尿病療養指導士。定期的にヨガ講師としての活動も行っている。

目次

生姜の栄養素や成分は?【ビタミン・ミネラル・食物繊維】

生姜に含まれる栄養素は、以下のとおりです。

- ビタミン:ビタミンB1、B2、B6、ビタミンC、ナイアシン、葉酸

- ミネラル:カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、マンガンなど

- 食物繊維

生姜には栄養素が豊富に含まれています。上記以外の成分でとくに注目したいのは、「ジンゲロール(ギンゲロール)」という血行促進作用や身体を温める効果がある生姜特有の栄養素です。

また、生姜の独特な匂いには、シネオールという香り成分が含まれています。シネオールにはリラックス効果があるとされ、健康だけでなくメンタルを安定させるためにも積極的に取り入れるのがおすすめです。

加熱・乾燥で成分が変化する

生姜に含まれるジンゲロールは、加熱や乾燥によって「ショウガオール」に変化します。

ジンゲロールは血行を促進し、手足の先など身体の末端を温める効果がありますが、ショウガオールはジンゲロールよりも体を芯から温める効果があります。体の内部から温められるため、冷え性改善や代謝の促進が期待できるでしょう。

ジンゲロールは生の生姜に多く含まれており、爽やかな辛味をもつのが特徴です。ショウガオールは加熱や乾燥によりさらに辛味が増して、内部から温める効果が強くなります。

冬場の冷え対策には、加熱した生姜を摂取するのがおすすめです。お鍋や煮物に生姜を入れて加熱すれば、ショウガオールを効率的に摂取できます。

また、ショウガオールは乾燥した生姜にも多く含まれるため、粉末状にした生姜を料理や飲み物に加えると、手軽にショウガオールの効果を取り入れやすくなるでしょう。

生姜がもつ健康効果・効能とは?

生姜には、以下のようにさまざまな健康効果・効能があります。

それぞれの効能について、詳しく見ていきましょう。

血行促進

生姜に含まれるジンゲロールの効果により血行が促進されると、体内の余分な水分の滞留が改善されます。また、発汗作用により水分が排出されやすくなるため、むくみ解消にも効果的です。

ジンゲロールを摂取する際は、生姜を生で摂取すると代謝のアップが見込めます。例えば、すりおろして薬味として食べたり、千切りにしてサラダや和え物にしたりするのがおすすめです。

食欲の増進

生姜には食欲を増進する効果が期待できるので、食欲不振の方にもおすすめです。これは生姜に含まれている成分に、胃腸の負担を減らしたり胃腸の働きを整えたりする働きがあるためです。

また、生姜に含まれている食物繊維により腸内環境も整えられます。食欲不振に悩んでいる方は、胃腸の健康を意識して食事に生姜を取り入れてみましょう。

消化促進

胃腸の調子が良くないときにも、生姜はおすすめです。生姜の血行促進効果は胃腸にも働き、消化を促進する効果があります。そのため、生姜は古くから胃腸の症状を緩和する漢方薬にも使用されてきました。

さらに、消化を促進することで吐き気や胃もたれを軽減する効果も期待できます。ただし、過剰に摂取すると胃腸を刺激して逆効果になってしまいますので、少量を慎重に摂取するようにしましょう。

消化促進の効果はジンゲロールにもショウガオールにもありますので、生姜は生でも加熱しても、どちらでも良いでしょう。ただ、胃腸への負担を考えると、温かい食べ物・飲み物に加えて摂取するのがおすすめです。

殺菌作用・食中毒の予防

生姜に含まれるジンゲロールやショウガオールには、殺菌作用があります。これらの物質は「ファイトケミカル(フィトケミカル)」と呼ばれる化合物の一種で、炎症を抑える抗生物質に似た作用があると言われています。

殺菌作用をより実感するためには、生の生姜を摂取しましょう。生の生姜には、細菌の成長を抑制する効果もあるためです。

また、食材に生の生姜を入れることで、殺菌作用による食中毒の予防も期待できます。

胃や腸内環境の改善

血行促進効果により、胃腸の環境を改善できるのも生姜の特徴です。

ジンゲロールやショウガオールが胃腸内壁の血行を促進することで、生姜には胃腸の働きを活発化させる効果があるとされています。生姜に含まれる「ジンジベイン」には、タンパク質の分解をサポートする効果もありますので、あわせて胃腸に良い影響をもたらすでしょう。

また、これらの効果により、食べ過ぎによる胃もたれや腸内にガスが溜まることを緩和できるのも、生姜がもつ効能の一つです。

生活習慣病のリスク緩和

生姜には、生活習慣病のリスクを緩和する効能があります。

例えば、生姜に含まれている活性化合物は、体内のインスリン値や代謝を改善する働きがあります。インスリン値が改善されることで、血糖値の上昇を抑制できるため、糖尿病のリスク緩和が期待できます。

さらに、乾燥させた生姜であれば、より活性化合物の働きが高まります。生活習慣病対策として生姜を摂取したい方は、乾燥させて食べるとよいでしょう。

免疫力の向上

生姜には、新陳代謝を促進する効能や殺菌作用があるため、風邪の予防をしたいときや風邪の引き始めに摂取すると効果的です。新陳代謝が促進されて体温が上がれば、免疫力も上がります。免疫力と体温は重要な関係があり、体温が1℃下がると免疫力は30%下がると言われています。

また、生姜に含まれているジンゲロールには、免疫細胞の一つである白血球を増やす働きもあるので、さらなる免疫力アップにつながります。

吐き気や痛みの抑制

胃腸の調子を整えるジンゲロールには、吐き気を抑える効能があります。吐き気や頭痛の原因が神経伝達物質「セロトニン」によるものである場合、生姜に含まれているジンゲロールがセロトニンの作用を抑えることで症状が抑制されるのです。

また、ショウガオールに含まれている「プロスタグランジン」には、痛みや炎症の原因となるホルモンの働きを抑制する効能があります。

口臭の予防・解消

生姜に含まれるジンゲロールには、唾液の中の酵素を活性化する効能もあります。唾液の中の酵素が活性化すると、口臭の原因となる物質が分解されるため、嫌な口臭を緩和できるでしょう。

さらに生姜による口臭予防・解消は、短期間で効果が期待できるのもメリットです。食後、口臭が気になってから摂取しても効果があり、その際はジンゲロールを含む生の生姜で摂取するのがおすすめです。

料理方法で変わる生姜の効果とは?

生姜は、摂取することで血行や消化が促進されるなど、さまざまな効果が得られます。

ただし、生で使用した場合と加熱した場合で得られる効能が変わります。それぞれ場合の効能の違いについて詳しく解説していくので参考にしてください。

生の生姜の効果:血行促進

生の生姜に含まれるジンゲロールには、血行を促進する効果があります。生の生姜を食べることで血管が拡張し、全身の血流が良くなるため、むくみの改善が期待できるでしょう。

また、生の生姜には、発汗を促進する効果もあり、余分な水分を体外に排出する手助けをします。そのほか、シンゲロールには殺菌作用もあるため、風邪の引き始めにも有効です。

むくみの改善や風邪の引き始めの対策には、すりおろした生姜を料理や飲み物に加えて摂取するのがおすすめです。和え物にトッピングしたり、薬味として使ったりするとよいでしょう。

加熱した生姜の効果:冷え性の改善

生姜を加熱すると、体を芯から温める効果のあるショウガオールに変化し、冷え性の改善が期待できます。

ショウガオールには、胃腸の動きを活発にする効果があるため、体の芯から温まる感覚が得られるはずです。冷え性の改善だけでなく、冬場の寒さ対策にも役立ちます。

生の生姜に含まれるジンゲロールをショウガオールに変化させるためには、生姜を刻んで10分ほど加熱して調理しましょう。

調理方法としては、煮物やスープ、鍋料理に生姜を加えるのがおすすめです。加熱した生姜を普段の食生活に取り入れることで、冷え性が改善されて、体全体が温まりやすくなるでしょう。

ただし、生姜は過剰に摂取すると下痢や腹痛を引き起こすおそれがあるため、食べ過ぎには注意しましょう。

生姜を扱う際の注意点

生姜を食べると血行促進など、さまざまな効果が得られる反面、いくつか注意したい点もあります。注意点を理解して正しく生姜を摂取することで、優れた効果を発揮します。

食べ過ぎはNG

生姜はさまざまな効果が期待できる食材ですが、食べ過ぎてしまうとバランスが偏り、かえって体調が悪くなることも少なくありません。過剰に摂取することで、以下の症状が発生することがあります。

- 腹痛

- 下痢

- 胸焼け

- 動悸

- アレルギー など

生姜を摂取する際は、1〜2片を基準に適切な量を摂取するよう心がけてください。すりおろした生姜を食べる際は、小さじ1杯程度が適量です。

とくに、栄養の偏りを極力避けたい妊婦さんの場合は、過剰に摂取しないよう注意が必要です。また、生姜は辛味成分があり刺激が強いため、小さな子どもに与えるときも分量に注意しましょう。

水が入った容器に入れて保存する必要がある

生姜を新鮮な状態で長期間保存するには、水が入った容器に入れて保存する方法がおすすめです。生姜を水洗いして、汚れを落とした状態で保存しましょう。

保存用の容器は、煮沸消毒をしてから使用しましょう。煮沸消毒することで、容器内の雑菌の繁殖を防ぎ、生姜が劣化しにくくなります。

保存する際は、容器に生姜がかぶるくらいの量の水を入れておけば、長期間みずみずしい状態の鮮度を保てます。水は、できれば2〜3日、少なくとも1週間ごとに入れ替えましょう。

容器に入れた生姜は、冷蔵庫の野菜室で約1月は保存できます。既にスライスした生姜も同じ方法で保存できるため、使いやすいように小分けにカットしておくのもおすすめです。

【くらひろお手軽レシピ】生姜を使ったおすすめ料理をご紹介

生姜はさまざまな効果が期待できるうえ、料理に使用しやすい食材としても知られています。生姜が持つ体調を整える効果を、料理により実感してみてはいかがでしょうか。

「くらひろ」では、日々の食卓を彩る簡単・お手軽な一品料理のレシピを公開しています。ここでは、生姜を使ったおすすめレシピをご紹介します。

豚とじゃが芋のしょうが焼き

糖質の代謝や疲労回復、スタミナ増強が期待できる豚肉と、糖質をエネルギーに変えるじゃが芋を生姜で焼き上げた一品です。疲労回復効果があるので、疲れたときのエネルギー補給におすすめです。

たらのレンジ蒸しピリ辛生姜ダレ

骨の健康を保つビタミンDや、貧血予防効果のあるビタミンB12が含まれたたらをレンジで蒸して、ピリ辛の生姜ダレをかけています。辛味が体を内側から温めてくれるので、とくに冬場などに味わって欲しいレシピです。

レンコンとひじきのつくね

血糖値の上昇を防止するレンコンと、老化防止の効果が期待できるひじきを、ひき肉と混ぜてつくねにしています。すりおろした生姜を少量入れることで、消化促進効果も期待できるレシピです。

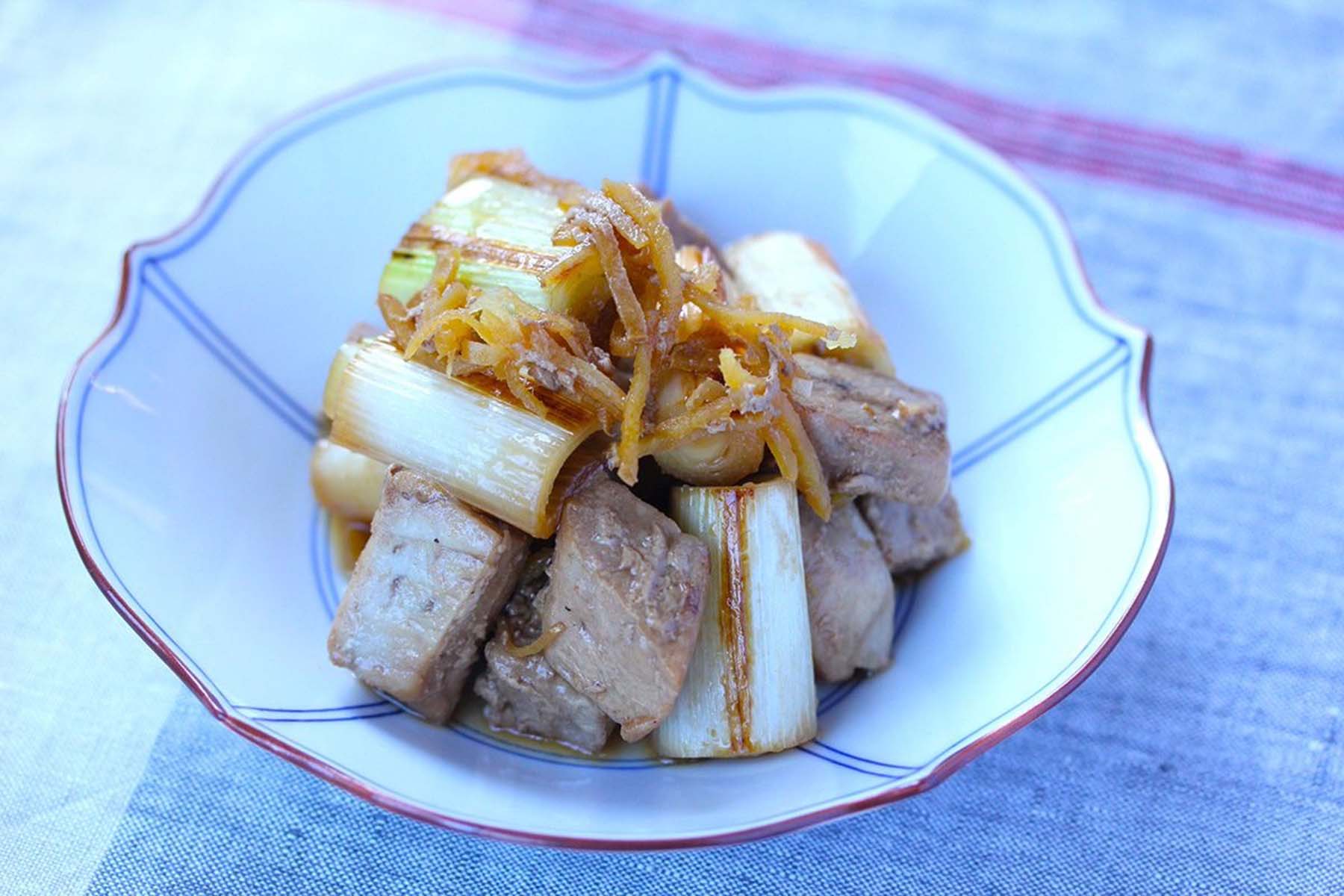

まぐろとネギの生姜煮

代謝を促進する酵素の働きをサポートしつつ、ストレスによるダメージや認知症予防にも効果があるまぐろを、ネギと生姜で煮込んだ一品です。刻んだ生姜がアクセントになり、煮込む際も少し加えることでより生姜の効能を実感できるでしょう。

ほうれん草入り麻婆豆腐

高血圧や動脈硬化の防止につながる木綿豆腐を、ビタミンAや鉄分を多く含むほうれん草とあわせて麻婆豆腐にしました。麻婆豆腐の特徴でもある「とろみ」部分に生姜を入れることで、辛味成分による効能が期待できる一品です。

セロリのナンプラー炒め

セロリは精神安定・頭痛緩和・食欲増進・整腸作用のある食材で、さまざまな効能がある生姜と合わせることで相乗効果が期待できます。油で炒めて吸収力を高めつつ、ナンプラーの香りで食欲もそそる一品です。

炊飯器カオマンガイパクチー入り

必須アミノ酸のバランスが良く、体内で利用しやすいタンパク質を豊富に含んだ鶏肉を、米や生姜と一緒に炊飯器で炊き上げた一品です。生姜に加え、ビタミンAやビタミンCが含まれたパクチーも入っているので、消化促進などとあわせて抗酸化作用も期待できます。

まとめ

生姜には「血行促進」や「冷え解消」をサポートする効果があり、消化促進や胃腸環境の改善、冷え性の改善といった作用も発揮します。

生姜を摂取する際は食べ過ぎないように注意しつつ、鮮度を保ち続けることが大切です。効能や注意点も理解したうえで、当記事で紹介したおすすめレシピで生姜を楽しく味わってみてはいかがでしょうか。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「東京電力 くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事

![[くらしTEPCOエアコンクリーニング(SP)]](/wp-content/uploads/2025/04/エアコンクリーニング_pickup_600×300_250926-_min.png)

![[電化でかしこくおトク!くらし応援キャンペーン(SP)]](/wp-content/uploads/2025/12/sidebar_denkiplan-cp.png)