ストレス解消のヒントを禅に学ぼう!仕事も人間関係も「放っておく力」

目次 [CLOSE]

仕事に前向きに取り組める人は、「放っておく力」のある人です。なぜなら、放っておく力のある人は、誰かの顔色をうかがうこともなければ、無用な情報に躍らされることもありません。自分で考えて判断し、行動できるからです。

さらに、人間関係に振り回されない人も、「放っておく力」のある人です。なぜなら、放っておく力のある人は、SNSでむやみに人とつながることもなければ、誰かを誹謗中傷したり、自分がされたりすることもありません。人付き合いは質を重視し、不特定多数の人の意見や行動を放っておけるからです。

禅には、一切の執着を捨て去る「放下着(ほうげじゃく)」という言葉があり、「放っておく力」を発揮する生き方は、禅的な生き方といえます。「放っておいていいことは放っておく」という技術を身につければ、頭や心がすっきりし、目の前の大事なことに集中できるのです。これから挙げる「放っておくためのコツ」を日頃の生活から意識してみましょう。

人間関係でむやみに「関わらない」

SNSの発達などによって、職場でもプライベートでも人間関係が複雑になっている現代。「放っておく力」は、生きるために欠かせない技術といえるでしょう。「放っておくべきもの」と「放っておくべきではないもの」を見極めるためのポイントを紹介します。

人の顔色を伺わない

「こんなことをいったら、不機嫌になるかな?」と、人の顔色をうかがっていませんか。人に不愉快な思いをさせるのは、誰だって嫌なものです。だからこそ、相手の立場でものを考え、行動することは大切です。しかし、それが相手への配慮ではなく、自分がマイナス評価を受けることを恐れての行動だとしたら、やめた方がいいでしょう。

さらに、10人の顔をうかがうには10人分の自分が必要となり、疲れてしまいます。加えて、どれが自分の本当の顔かがわからなくなり、相手に不信感を持たれるかもしれません。相手に合わせて変えることのない自分の顔。それこそが、本当の信頼関係を築く鍵となります。

職場ではドライでいい

一昔前の職場では、同じ釜の飯を食べる仲間同士の濃い人間関係から、高い団結力が生まれることもありました。しかし、いまの時代は、「職場では人のプライベートに立ち入らない」ことを基本にしたほうが、人間関係がうまくいくことが多いようです。

なぜなら、いまは「ドライ」であることが求められる時代といえるからです。「ウエット」がいきすぎると、そこに、パワハラ・モラハラ・セクハラなどのハラスメントが生じてしまうこともあります。プライベートな話題は、あくまでも「話したい人まかせ」にしましょう。自分から根掘り葉掘り聞き出さないことがルールです。

できないものは断る

先輩や同僚の仕事を手伝ってあげることは、職場の仲間として当然の行為です。ただし、自分も手いっぱいという状況なら、その限りではありません。自分の仕事量や締め切りを計算して、可能なら手伝うという判断でよいでしょう。

避けるべきは、便利屋さんになってしまうことです。断るのが苦手で、周囲から「あの人は何を頼んでも断らない」と思われてしまうと、頼まれ仕事の山を抱えてしまうこともあります。その結果として、自分の仕事も中途半端になってしまったら、元も子もありません。「断ったら嫌われるかも」という思い込みを捨て、「できないものはできない」と意思表示をしましょう。

不安や焦りをいちいち「気にしない」

不安が生じる大きな原因に、いくら考えてもわかるはずのないことをわかろうとする欲望、つまり「未来への漠然とした不安」が挙げられます。未来にきっと起こる心配事なら、いますぐ手を打つべきですが、何が起こるかわからないのなら、いたずらに心配しても意味がありません。「いまできること」に集中するためのポイントを紹介します。

忘れ上手になる

「忘れる」という行為は、人間の自己防衛本能という説があります。日常的に生じた嫌なことをいつまでも覚えていたら、心が押しつぶされてしまいます。瑣末な嫌なことは、どんどん忘れてしまいましょう。ただし、将来の糧となる失敗は、忘れるべきではありません。心からすっかり消し去るのではなく、記憶の引き出しに預ける感覚を持つといいでしょう。

「忘れたいけれども忘れてはいけないこと」があったとしたら、そのときに嫌な感情を含めてすべてを味わいつくしましょう。そのうえで記憶の引き出しにしまって、嫌な部分を忘れましょう。「忘れたいこと」というものは、ため込むと心のゴミになってしまいます。しかし、記憶の引き出しに分けておけば、成長のための原資となるのです。

ラクに構える

上司から「期待しているよ」などといわれると、「頑張らなくちゃ」という気持ちになることでしょう。頑張ることは悪いことではありませんが、期待に応えようと強迫観念にかられると、身も心も縛られ、思うように行動ができなくなってしまいます。すると、期待に応えるどころか、焦りが先に立って、自分が苦しむ結果を招くことになります。

自分で自分を苦しめてはいけません。頑張った結果が上司の期待に応えるものであればよし、そうでなければ「次はもっとよくしよう」と考えるくらいの気持ちで、ラクに構えましょう。他人の期待から少し距離を置くことができれば、背負い込む期待の重さが軽くなり、目の前の仕事に粛々と取り組むことができるはずです。

人との違いをおもしろがる

勉強や仕事において、自分と周囲を比べてしまう「比較グセ」がついている人は多いことでしょう。誰かと比べて自分が下だと落ち込み、上だと気分がよくなるのは、人間として仕方のない気持ちでもあります。しかし、誰かと比較することほど不毛な行為はありません。なぜなら、万人の価値を正確に測る物差しがないものについて、優劣をつけることは誰にもできないからです。

他人との差は、「優劣ではなく違い」と自分に言い聞かせましょう。自分にも他人にない部分があるはずで、そこに気づくことができれば、おもしろい発見があります。「みんな個性があるからこそ、それを生かすことが大切だ」と気づくことができれば、優劣をつけて卑屈になることも、傲慢になることもなくなります。違いを楽しむことは、人間関係をよりよくするための知恵ともいえるのです。

自分を苦しめて無駄に「疲れない」

はじめての仕事に挑戦するときや、はじめての人に会うときは、誰だって不安になります。また、結果を出さなければならない仕事や、ミスを謝罪しなければならない状況では、悲観的な結果を妄想してしまうこともあります。しかし、不安をたくさん持ったところで、問題は何も解決しません。物事を楽観的に考えて不安を軽減し、上手に運ぶためのポイントを紹介します。

堂々巡りから脱出する

パニックに陥ったときには、多くの人が「どうしよう、どうしよう」という言葉が頭の中をぐるぐると回り、思考が停止してしまいます。そんなときは、「ストップ!ストップ!」と自分に言い聞かせて、「どうしよう」を強制終了させましょう。

すると、とりあえず「どうしよう」がもたらす負のスパイラルから抜け出すことができます。それから心を静かにして、「いま、できることは何か」「いま、やるべきことは何か」を考えましょう。そうして落ち着いた上で何か行動をすれば、解決策が見えてくるはずです。

得意なことを磨きあげる

どんな人にも、得意なものと不得意なものがあります。その中で、多くの人が不得意なものを克服しようと頑張ります。そう考える原因のひとつは、「すべてにおいて高い能力を持っていなければ、優秀と評価されない」という思い込みがあるからではないでしょうか。

その心がけは悪くはありませんが、「苦手なものは苦手のままでいい」との心構えを持つことも大切です。なぜなら、得意なとこは好きなことなので、取り組むこと自体が楽しく、成長スピードも速いからです。一方で、苦手なことは嫌いなことなので、やる気になりづらく、努力してもさほど成果が上がらないことが多いのです。社会人としての基礎をひととおり身につけたら、苦手なことから自分を解放することも考えましょう。

即今、当所、自己

「即今(そっこん)、当所(とうしょ)、自己(じこ)」とは、「いま、この場で、自分のやるべきことをやりなさい」との意味を持つ禅語です。私たちは、「いま、この瞬間」にしか生きることはできません。一瞬前の自分は過去のものですし、一瞬後の自分が生きている保証はないからです。さらに、「いまいるこの場」にしかいることができませんし、「自分」にしか目の前のやるべきことをやることはできません。

つまり、私たちの命の真実は、「いま」にしかないのです。このシンプルな真理を深く理解すれば、過去を悔やみ、先を憂え、過度に悩んだり、迷ったり、考え込んだりする時間を大きく減らすことができます。いま、目の前にやるべきことがある。それに生命エネルギーのすべてを注ぐ。それこそが「生きる」ということなのです。

まとめ

ストレスを抱えずに仕事や人間関係を円滑にするためには、「人間関係でむやみに関わらないこと」「不安や焦りをいちいち気にしないこと」「自分を苦しめて無駄に疲れないこと」など、「放っておく力」を意識して活用することが大切です。

また、禅には、定まった形のない雲のような心を表す「柔軟心(じゅうなんしん)」という言葉があります。これは、何事も「こうあるべき」「こうあらねばならない」などと考えず、相手や状況に応じて自由自在に変わっていく心を意味します。そして、その自由さを得るためには「放っておく力」が必要で、自由さを獲得してこそ「自分らしさ」が発揮されるのです。

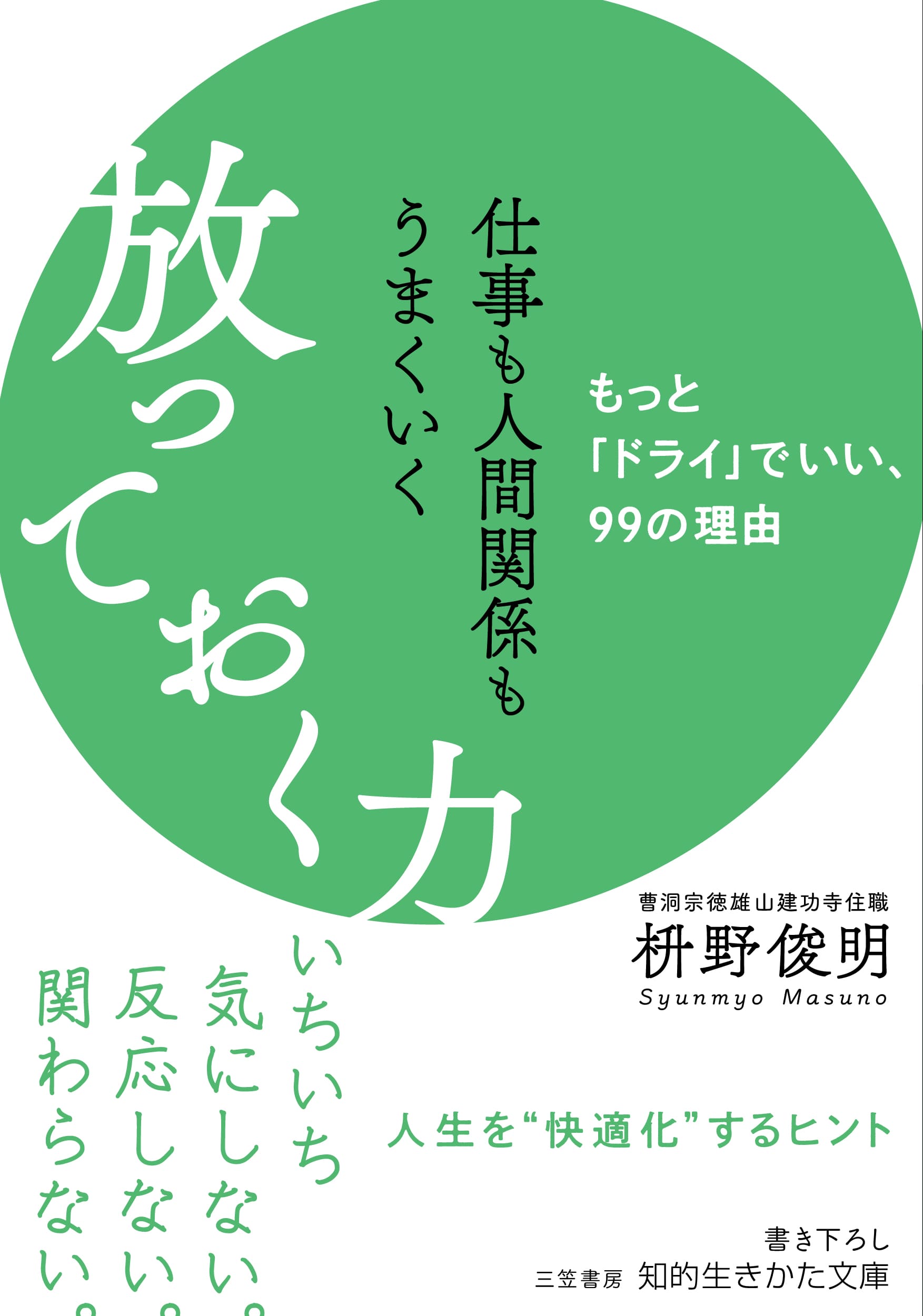

引用書籍:『仕事も人間関係もうまくいく放っておく力』(枡野俊明著/知的生きかた文庫・三笠書房)2021年6月出版

出版社・書籍紹介:『仕事も人間関係もうまくいく放っておく力』(枡野俊明著/知的生きかた文庫・三笠書房)2021年6月出版

・Amazon

・楽天ブックス

・紀伊國屋書店

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事

-

朝活で何をする?メリットやおすすめの活動、継続のコツを解説

-

夏至の食べ物とは?地域別の行事食とおすすめレシピを紹介

-

【医師監修】食中毒の原因は何?原因のランキングや予防方法も紹介

-

2025年版:一人暮らしの食費は平均4.4万円!月2万に抑える節約術も解説

-

梅仕事とは?初心者でもできる基本のやり方とおすすめ梅レシピを紹介

-

母の日に贈る花の花言葉を解説!カーネーション以外の花もおすすめ!

-

油の正しい捨て方とは?ごみの分類や簡単な処理方法、NG行動をご紹介

-

医師監修:白湯の効果とは?作り方やおすすめのアレンジを紹介

-

2025年のお盆休みはいつからいつまで?9連休を取得する方法

-

【母の日のプレゼント】花以外のおすすめは?喜ばれるアイデアをご紹介!

-

時候の挨拶とは?手紙の基本構成や月ごとの挨拶・結びの例文を紹介

-

2025年版:3人家族の食費は平均8.5万円!内訳や目安額、節約術も解説

-

2025年版:4人家族の食費は平均9.5万円!節約方法も解説

-

印象に残る座右の銘100選!面接・自己紹介で使える名言・格言を一覧で紹介

-

新年度の抱負一覧!仕事で使える一言や今年の目標などを例文で紹介

-

2025年版:二人暮らしの食費は平均7.5万円!月3万円に抑える節約術11選も紹介

-

やる気を出す方法12選!今すぐできるモチベーションの上げ方

-

小学校の入学祝いは何を贈る?相場や人気のプレゼントを紹介

-

2025年のイースターはいつ?日にちの決め方や卵・うさぎの由来を解説

-

【共働き世帯】家事分担の実態は?分担の例やアイデアも紹介