管理栄養士監修:冬野菜10選!新鮮なものの選び方や美味しく食べられるレシピも紹介

この記事では、冬に旬を迎える野菜を紹介するとともに、冬野菜の選び方や作り方をはじめ、栽培方法やレシピまで詳しくご紹介します。

監修者

- 保科 琴美(ほしな ことみ)

- 東京電力ホールディングス株式会社

管理栄養士

管理栄養士として医療の現場で栄養指導の経験と実績が豊富。日本糖尿病療養指導士。定期的にヨガ講師としての活動も行っている。

目次 [CLOSE]

冬野菜の特徴は糖度の高さ

冬に旬を迎える野菜は、寒さで凍ってしまわないように細胞内に糖を蓄えるため、甘味をより一層深めます。

また、冬の野菜に含まれるビタミンやカロテンは、体の免疫力を高めるのにも役立ち、栄養価値が高い点も魅力の一つです。

炒め物に合う冬野菜の栄養素とおすすめレシピ

ここからは、冬に旬を迎える野菜をピックアップしてご紹介します。新鮮な野菜の選び方や栄養素とともに、簡単に作れるレシピもお伝えしますので、ぜひいつもの食卓にお役立てください。

ブロッコリー|10〜12月頃・2〜3月頃が旬

ブロッコリーは、10〜12月頃と2〜3月頃が旬の野菜です。ブロッコリーの花蕾が大きく育つ上に、甘みと旨みが凝縮するため、最も美味しく食べることができる時期です。

花蕾を中心に食べるブロッコリーですが、茎にも栄養と食物繊維が含まれます。

全体的に引き締まっているものを選ぶ

ブロッコリーを選ぶ際は鮮やかな濃い緑色で、つぼみが引き締まっているものがおすすめです。

つぼみや中央部が盛り上がり、茎がしっかりあるものを選びましょう。切り口がみずみずしく茎に空洞などがないものほど新鮮です。

高血圧防止に効果的

ブロッコリーは栄養が非常に豊富な野菜と言われており、カリウム、ビタミンC、ビタミンK、β-カロテン、スルフォラファンなどが多く含まれています。カリウムが多く含まれているので、ナトリウムの再吸収を防いでくれることがポイント。過剰なナトリウムを尿として排泄することを促してくれるので、血圧を下げるのに効果的な野菜と言えます。

花蕾にも茎にもビタミンCやビタミンKが豊富です。これらのビタミンは水溶性のため、長く加熱しすぎないように注意しましょう。

ブロッコリーの家庭栽培方法

ブロッコリーを家庭栽培する際のポイントについて触れていきます。

- 種まき

- ブロッコリーの種まきを行う際の方法は、箱まきとポットまきがあります。箱まきの場合は、深さ1cm程度のU字溝を8cm間隔で作り、1粒ずつ1cm間隔で種をまきましょう。

ポットまきは直径3cm、深さ1cmの穴を掘り、3~4粒をまいていきます。その際に、種同士が近くなり過ぎないように離してまくことがポイント。種をまき終えたら、種が隠れる程度に土をかぶせ、たっぷりと水やりを行います。

- 間引き

- 箱まきの場合、葉が混み合わないうちに間引きをしていきます。本葉2枚程度まで成長したら、ポットに移植します。

スタートがポットまきの場合は、1週間ほどで2本立ちに間引きし、本葉2枚になる頃に1本立ちにしましょう。

- 定植や追肥などの栽培管理

- 定植の2週間以上前に、苦土石灰を全面に散布し深く耕しましょう。1週間前のタイミングで、堆肥と化成肥料を入れます。

定植を行う際は40~50cm間隔にし、深植えにならないよう注意してください。株元が少し高くなるくらいに植えつけ、水やりをします。

追肥は生育を始める頃と、花蕾が見え始める頃の計2回が目安。それと同時に、中耕と土寄せを実施しましょう。

- 病虫害対策

- 他の野菜に比べ病害は少ない傾向にありますが、生育前半にヨトウムシ、コナガ、アオムシなどの害虫がつきやすいです。

殺虫剤を散布するなどの対策を行いましょう。また防虫ネットをトンネル状にかけることも、被害を抑えるのに効果的です。

- 収穫

- 花蕾が十分に発育したタイミングで、いよいよ収穫です。収穫時は花蕾を茎ごと切り取ります。

メインとなる頂花蕾は硬いので、ナイフや包丁で切り取り収穫しましょう。小さな側花蕾は、ハサミなどで切り取ることが可能です。

ブロッコリーのおすすめレシピ|ササミとブロッコリーのマスタード炒め

ささみは鶏肉の中で脂肪が少なく、カロリーが低いです。また、鶏肉のたんぱく質は必須アミノ酸のバランスが良く、豚肉や牛肉に比べて消化が良いのが特徴です。

ブロッコリーに含まれる豊富なビタミンCは、鶏肉に含まれる健康や美容維持に欠かせないコラーゲンの合成を促進してくれます。

大根|10〜1月頃が旬

年間を通して、スーパーなどで購入することができる大根ですが、10〜1月頃が旬です。大根には青首や白首といった種類がありますが、冬には葉っぱの近くが青色の「青首大根」が多く出回ります。青首大根は皮が柔らかいという特徴を持つため、そのまますりおろして使うことができます。

大根はすりおろすと辛みが味わえ、煮物やおでんなど加熱をすれば甘みが味わえる、まさに一石二鳥の食材です。

新鮮な大根は重くて太いもの

新鮮な大根を選ぶ際は、手に取った時にずっしりと重く、太いものを選ぶといいでしょう。また、全体に張りとツヤがあり、まっすぐ伸びている大根を選ぶこともポイントです。

重く感じられるのは水分が豊富に含まれている目安になります。カット大根の場合は、断面にスジが少なく表面のきめが細かいものを選びましょう。

免疫力向上に効果的

大根に含まれる主な栄養素はビタミンC、葉酸、カリウム、食物繊維などです。その中でも代表的なのがビタミンCで、免疫力向上に効果的です。

また消化を助けるジアスターゼや、アミラーゼが多く含まれています。ジアスターゼは熱に弱いため、大根おろしやサラダなどの生食で効率よく摂取できます。また、葉にはカロテン・カルシウム・食物繊維などが含まれます。

大根の家庭栽培方法

大根を家庭栽培する際のポイントは以下の通りです。

- 土づくり

- 畑に地植えするのであれば、品種にもよりますが幅60cm程度の畝(畑の土を盛り上げた場所)が作れるようにスペースを確保する必要があります。

場所の確保が難しい場合は、深さのあるプランターを準備すれば、ベランダ栽培することも可能です。その際に使用する用土は、市販されている培養土がおすすめです。

- 種まき

- 次に種まきをしていきますが、収穫したい時期に合わせて種まきをしましょう。

春に種をまき夏に収穫する方法や、夏から秋に種をまいて秋から冬にかけて収穫する方法があります。冬に収穫するのであれば、8月下旬から9月にかけて種まきをするといいでしょう。

大根の葉は害虫に食べられてしまうことが多いので、種まきをしたら防虫ネットをかけて対策してください。スムーズにいけば2〜3日で発芽します。元気なものを残して間引いていき、本葉が6~7枚になる頃には一本立ちにしましょう。

- 肥料

- 新鮮な大根を栽培するには、使用する肥料も大切なポイント。

大根には、肥料の三要素である窒素(N)、リン酸(P)、カリウム(K)をバランスよく必要とする野菜です。特にカリウムは、大根の根の肥大に欠かせない栄養素です。そのため、窒素とカリウムをバランスよく含む肥料を準備しましょう。

また、大根の葉が10枚程度になったタイミングで追肥を行います。その後2週間程度の間隔で2回目の追肥を行いましょう。

- 水やり

- 土が乾いてしまうと、当然ながら新鮮な大根は栽培することができません。大根は、水はけの良い土壌を好むので、土の表面が乾いてきたら、たっぷりと水やりを行いましょう。

水やりの頻度は気温や土壌の乾き具合によって異なりますが、気温が高い夏場であれば毎日。気温が低い冬場であれば2~3日に1回のペースで水やりを行います。

- 収穫

- 大根の葉が立ち上がり、中心部の葉が横に開いてきたら、いよいよ収穫です。収穫時期を過ぎてしまうと、老化現象の一種でもある「す」が入ってしまうので注意しましょう。

す入りダイコンは空洞がたくさんでき、中身がスカスカになってしまいます。当然ながら、味も落ちてしまうため、タイミングを逃さずに収穫しましょう。

大根のおすすめレシピ|ブリと大根のコチュジャン炒め

冬が旬のブリは脂質が多く、脂がのっていて、不飽和脂肪酸のEPAやDHAが豊富に含まれています。抗酸化作用のあるビタミンEも多く、EPA・DHAの酸化を抑えるため、血管の老化防止に効果的です。

コチュジャンの唐辛子に含まれるカプサイシンは体を温める効果もあり、血行を良くして、冷えの改善にも役立ちます。

春菊|11〜1月頃が旬

春菊は独特な香りや味わいを楽しめる、代表的な冬の緑黄色野菜の一つです。

春菊は一年中出回っていますが、11〜1月頃に旬を迎えます。春菊の苦味成分は葉に多く含まれ、加熱するほどにがみが強くなります。

新鮮な春菊は香りが強いもの

春菊は、ぎっしりと葉がついていて香りが強いものほど新鮮です。また、葉色が濃く、ツヤがあるものを選ぶこともポイント。葉の切り口の断面がみずみずしいのも新鮮な証拠なので、手に取る際の判断基準として覚えておくといいでしょう。

骨や歯の構成に効果的

春菊には、β-カロテン・カリウム・カルシウム・鉄・ビタミンC・ビタミンE・ビタミンK・葉酸などの栄養素が含まれています。

その中でもカルシウム(骨や歯の構成成分となる栄養素)とビタミンK(カルシウムの吸収を促進する栄養素)は、豊富に含まれているので、骨や歯の健康維持に効果的です。

また、春菊の香りは自律神経に作用して精神安定やリラックス効果が期待されるほか、消化を促す健胃作用もあります。

春菊の家庭栽培方法

春菊を家庭栽培する際のポイントは以下の通りです。

- 土づくり

- 春菊は酸性の土壌が苦手なので、土づくりには一工夫が必要です。

地植えでもプランターでも栽培が可能ですが、種まきをする2週間前に苦土石灰を入れます。さらに1週間前に堆肥と化成肥料をまいて土をしっかり混ぜましょう。

これにより土壌の酸度を調整することができ、病害虫の発生を防ぐ効果もあります。

- 種まき

- 春菊は、春まき(3~4月)と秋まき(9~10月)ができます。土壌に溝を作り、スジまきします。その際に、わずかに種が見えるくらい薄めに土をかぶせることがポイント。

表面を軽く押さえ、まいた種が動かないように静かに水やりを行います。春菊は水はけの良い土壌を好みますので、土壌が乾燥しないように、こまめな水やりを心掛けましょう。

種まき後は乾燥防止のため、切りワラや新聞紙などをかけておくと効果的です。順調にいけば、種まき後の5日~1週間程度で発芽します。

- 間引き

- 種まきから1~2週間すると、本葉が出てくるので間引きを行います。

間引きは本葉が4~5枚になったタイミングで、株間5~6cmになるように間引きましょう。その際に化成肥料を追肥し、土寄せします。

- 病虫害対策

- アブラナ科の春菊を栽培する際に注意したいのが病虫害。湿度が高い時期に発生しやすいのが、葉に黄色の斑点ができる「べと病」や黒褐色の斑点ができる「炭そ病」などの病害です。対策としては水はけをよくしたり、薬剤散布で防除しましょう。

害虫にも注意が必要で、春はアブラムシやスリップス、秋にはヨトウムシ、ネキリムシが発生しやすいので、早めの駆除を心掛けましょう。

- 収穫

- 本葉が7~8枚、草丈20cm程度になったら収穫です。

その際は根元から引き抜き、後で株元を切りましょう。

春菊のおすすめレシピ|柿と春菊のサラダ

春菊独特の香りはαピネン、ベンズアルデヒドなどによるもので、胃もたれや食欲不振の改善のほか、のどの炎症を防ぐ、免疫力を高めるといった効果があります。

ここに、1個に1日分のビタミンCを含む柿を合わせることで、冬の季節にピッタリなサラダになります。柿に含まれるシブオールはアルコールの有害な作用を抑える働きが期待でき、おつまみにもおすすめです。

長ねぎ|10〜1月頃が旬

ねぎは長ねぎと青ねぎの2種類があります。主に根に近い白い部分を食べるのが長ねぎで、緑色の葉の部分を食べるのが青ねぎです。長ねぎは、青ねぎに比べて根が太く白っぽい色をしています。青ねぎは、根が細く葉が緑色をしていることが特徴です。

長ねぎの旬は10〜1月頃で、青ねぎは春が旬だとされています。

白い部分の弾力性で選ぶといい

長ねぎを選ぶ際は、白い部分に弾力があるかをチェックしましょう。手に持った際に、重みを感じるものを選ぶこともポイントです。

また、葉先までみずみずしくハリがあるものを選ぶと良いです。緑色と白色の境目がはっきりしていて、白い部分の巻きが固いものが新鮮です。

風邪予防に効果的

長ねぎの栄養素はビタミンC、β-カロテン、カルシウム、硫化アリル、葉酸などが豊富に含まれています。特にビタミンCは、風邪などの予防にも効果的です。

また硫化アリルは、ビタミンB1の吸収を助ける働きがあるので、ビタミンB1を多く含む豚肉と一緒に摂取すると効率が良いです。ねぎの辛み成分には保温効果があるため、薬味に使うのもおすすめです。

長ねぎの家庭栽培方法

長ねぎを家庭栽培する際のポイントについて、手順ごとに触れていきます。

- 土づくり

- 長ねぎは水はけの良い土壌を好むため、土づくりは重要です。

種まきを行う1週間前に、苦土石灰をよく混ぜ込みましょう。種まきの当日に掘った土を両側に積み上げていき、高さ20〜25cm、幅20cm程度の溝を掘ります。

- 種まき

- 土づくりが完了したら、溝に5mm間隔でスジまきを行います。

種まき後は薄く土をかぶせ、手でしっかりと押さえた上で水やりを行いましょう。水やりをし過ぎてしまうと、根腐れし、病害虫が発生しやすくなりますので注意してください。

- 間引き・追肥

- 種まきから1~2週間すると、本葉が出てきますので間引きを行います。草丈が6~7cmの頃は1.5cm間隔で1本に、草丈10cmの頃は3cm間隔で1本になるように実施します。

1ヶ月ごとに化成肥料の追肥を行うことで、丈夫な長ねぎを育てていきましょう。

- 土寄せ

- 長ネギは、種まきから40~50日に厚さ6~7cmほど土寄せを行います。土寄せは根の成長を促進してくれる大切な工程です。行う際は深くなりすぎないように注意をしましょう。

3週間ごとに土寄せをし、収穫する30~40日前に葉が集まっているところまで土寄せを行います。

- 病虫害対策

- 長ねぎを栽培する際に気をつけたいのが病虫害。5〜6月、10〜12月に発生しやすい褐色の斑点ができる「さび病」や、残暑の頃に多く見られる「べと病」に注意が必要です。

上記の時期は、薬剤散布して防除しましょう。また乾燥している時期ではスリップス、アブラムシなどの害虫が発生しやすいです。こちらも薬剤を散布し駆除してください。

また、長ねぎの葉面には薬剤が付着しにくいため、展着剤を加えることも覚えておきましょう。

- 収穫

- 長ねぎの白い部分が長くなり、本葉が15~20枚程度になったら収穫をしましょう。

収穫する際は、畝の端からクワやスコップで土を崩し、必要な分だけ引き抜きます。

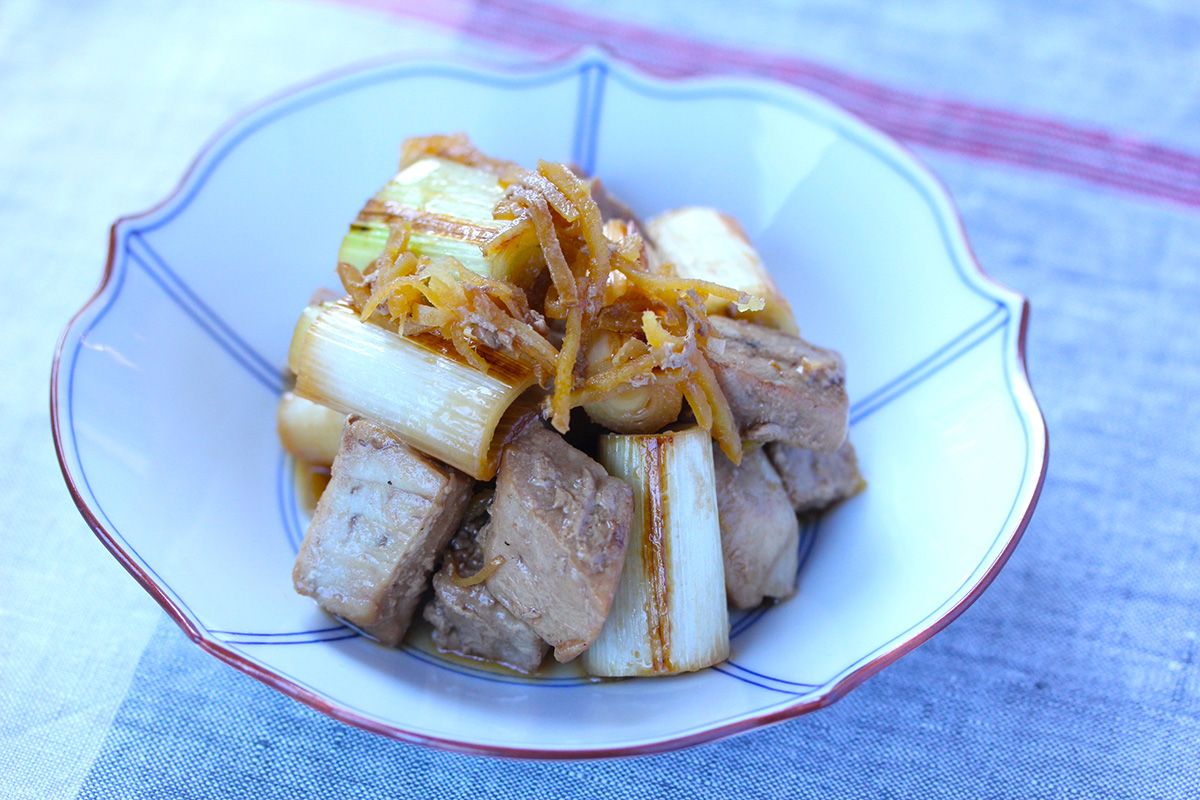

長ねぎのおすすめレシピ|まぐろとネギの生姜煮

長ねぎとまぐろを使った生姜煮です。まぐろにはビタミンB群の一種であるナイアシンが多く含まれ、糖質や脂質、タンパク質の代謝をサポートしてくれます。悪酔いの原因とされるアセトアルデヒドの分解促進効果もあるため、おつまみにも良いでしょう。

生姜には、基礎代謝を高める効果や、消化促進や腸内環境の改善効果が期待できます。食べ過ぎ・飲みすぎで胃腸が疲れた方や、冬太りが気になる方にも、おすすめのレシピです。

ほうれん草|11〜2月頃が旬

ほうれん草は西洋種と東洋種の2種類に分類されますが、この2種類を交配した一代雑種が現在の主流です。

11〜2月頃が旬で、霜にあたることで甘みや栄養価が高まるため、露地ものがおすすめです。

葉の色が濃いものを選ぶ

新鮮なほうれん草を選ぶ際のポイントは、葉先が張っていて色が濃く、みずみずしいものがおすすめです。

茎が適度に太く弾力性があり、根元に近い部分から葉がたくさんあるものを選びましょう。ほうれん草の根元に赤みがあるほど甘みが強い傾向があります。

学習能力向上に効果的

ほうれん草にはβ-カロテン、ビタミンC、鉄などの栄養素が含まれます。とくに、鉄分は野菜の中でも多く含まれていることで知られており、鉄分不足の解消に効果的です。

その他にも、葉酸や食物繊維も豊富で、ビタミンCをはじめとしたビタミン類も多い栄養価の高い野菜といえます。

ほうれん草の家庭栽培方法

ほうれん草の家庭栽培方法のポイントは以下の通りです。

- 土づくり

- ほうれん草は酸性が強い土壌が苦手です。種まきの2週間以上前を目安に、苦土石灰を全面に散布し深く耕しておきます。堆肥と化成肥料を1週間前に散布し、耕していきましょう。

その後、畝を作りますが畝幅は60〜90cm程度にし、高さは5cmほどで作っていきます。水はけが悪い場合は、高さを10〜20cm程度で作っておくと安心です。

- 種まき

- 畝が完成したら種まきの工程に移ります。深さ1.5~2cm、幅が3cmほどの溝を作り、底をできるだけ平らにならしておくことがポイント。

種をまく際には、1〜2cm程度の間隔を空けていきます。その後、軽く土をかぶせ、手で押さえ込んだらしっかりと水やりを行いましょう。

- 間引きや追肥などの栽培管理

- 種まきが済んだら、発芽まで乾かないように水やりを実施します。順調にいけば5〜7日程度で発芽するでしょう。

間引きは、本葉1〜2枚のタイミングと、本葉が3〜4枚のタイミングの計2回行います。1回目の間引きの際は株間を3cm程度にし、2回目のタイミングでは株間を6cm程度にしましょう。

また2回目の間引きが済んだら、化成肥料を追肥します。追肥の際は、葉に肥料がかからないように注意してください。

- 病虫害対策

- 多湿で風通しの悪い場所に多く見られる、べと病に注意が必要です。

また、ほうれん草にはアブラムシ、ヨトウムシ、ネキリムシなどの害虫がつきやすいです。殺虫剤を散布することで害虫を駆除しましょう。

病害が発生した場合は、できるだけ早く被害葉を取り除き農薬を散布してください。

- 収穫

- ほうれん草の草丈が20cm以上になったタイミングで、順次収穫していきます。

収穫時は抜き取ってしまうと、残った株を傷めてしまう原因に繋がるので注意しましょう。ハサミもしくはナイフで根元を切って収穫することをおすすめします。

ほうれん草のおすすめレシピ|ほうれん草入り麻婆豆腐

水分をしっかり絞り出した木綿豆腐は、たんぱく質やカルシウムなどの栄養素が凝縮されており、高血圧や動脈硬化などを予防する機能性食品としても注目されています。

緑黄色野菜であるほうれん草は、抗酸化作用に優れたビタミンAや、全身への酸素の運搬をサポートする鉄分を多く含みます。

煮物に合う冬野菜の栄養素とおすすめレシピ

ここでは煮物にピッタリのかぶや水菜の、栄養素やおすすめレシピについてお伝えします。

かぶ|11〜12月頃が旬

かぶの旬は、11〜12月頃です。

煮物やシチューなどによく使われますが、煮崩れを起こしやすいため加熱時間に注意が必要な野菜です。

表面のつやがあるものを選ぶ

新鮮なかぶは、表面につやがあるかで見極めましょう。かぶの鮮度をわかりやすく把握するうえでは、葉を見るのがおすすめです。色が青々としており鮮やかで、かつみずみずしく茎がしっかりと堅いものを選ぶことがポイントです。

かぶの新鮮さは、根の表面を見ることでも判断できます。根の表面の皮にハリ・ツヤがあるのが新鮮なかぶです。また、根の形や傷・割れの有無も、新鮮さを確認する上での基準となります。

根が丸く、歪みのないものであれば新鮮なかぶといえるでしょう。

抗がんや生活習慣病予防に効果的

かぶには、抗がんや生活習慣病の予防に効果のある以下の栄養素が含まれています。

- アミラーゼ

- ビタミンC

- ジアスターゼ

- β-カロテン

- ビタミンC

- ビタミンE

- カルシウム

- 鉄

かぶは、強い抗酸化作用のあるβ-カロテンやビタミンCが豊富に含まれている野菜です。抗酸化作用は、抗がんや生活習慣病を予防する効果があります。また、アミラーゼやビタミンCは熱に弱いため、サラダや酢の物などあまり加熱しすぎない料理にすると効率よく栄養が摂取可能です。

根には、ジアスターゼやアミラーゼなど消化をサポートする消化酵素が含まれています。また葉には、β-カロテン・ビタミンC・ビタミンE・カルシウム・鉄などが豊富に含まれています。

かぶの家庭栽培方法

かぶを家庭栽培する際のポイントについて触れていきます。

- 種まき

- 種まきの2週間前に、苦土石灰とよく腐熟した堆肥を畑全体に散布しておきましょう。

そのうえで、深さ1~1.5cmほどの「まき溝」を作って種をまきます。種をまいたら5mmほど覆土したうえで、しっかり水をまいてください。

- 間引き

- かぶの間引きを実施するタイミングは、葉の数に応じて変動します。

1回目の間引きは本葉が1枚目の時。本葉が2〜3枚目になったら2回目、5〜6枚になったら3回目を実施しましょう。

- 中耕や追肥などの栽培管理

- 中かぶ・大かぶの場合は2〜3回目の間引き後、化成肥料を散布したうえで除草を兼ねた中耕・土寄せを行います。小かぶの場合は、元肥のみで栽培することが可能です。

- 病虫害対策

- かぶにはアブラムシやコナガ、ヨトウムシやカブラハバチが寄ってくるので、殺虫剤を散布するかこまめに捕殺して対策をとりましょう。

また、土壌病害のひとつで根が変形する「根こぶ病」やべと病などの病害が発生した場合は治す方法がないため、抜き取ったうえで廃棄しなければなりません。

- 収穫

- かぶは、種類ごとに収穫すべき大きさが異なります。

- 大かぶ:直径20~30cm

- 中かぶ:直径8~10cm

- 小かぶ:直径4~5cm

上記の大きさを目安にしつつ、根が肥大したものから随時収穫していきましょう。収穫が遅くなると、ひび割れなどが発生するため早めに収穫するのがおすすめです。

かぶのおすすめレシピ|鶏肉とかぶの煮物ゆず風味

かぶは根と葉で多く含まれる栄養素が違うため、一つの野菜でたくさんの栄養を摂ることができます。かぶに多く含まれるビタミンCは、抗酸化作用が豊富で美肌効果、風邪予防、疲労回復にもおすすめです。

鶏肉にはコラーゲンやアミノ酸が豊富で、疲労回復や健康な皮膚を作る栄養素が含まれます。

水菜|10〜3月頃が旬

水菜の旬は、10〜3月頃です。青臭さが少なく、鍋や漬物のほかイタリアンなどの洋食にも合わせやすいのが特徴です。

みずみずしさで選ぶ

水菜は、根本から葉先までがまっすぐ伸びており、みずみずしいものを選びましょう。茎にツヤがあり、葉と茎の色がはっきり異なるものを選ぶのもポイントの一つです。

切り口の株が小さいものの方が、より鮮度が保てます。露地栽培のものは、茎がしっかりしていて全体に量感があるものがおすすめです。

また、葉と茎の境目がはっきりしているものや、葉脈がくっきりとしているものも、新鮮な水菜を選ぶうえでの基準といえるでしょう。

美容に効果的

水菜には、健康や美肌の維持に適したβ-カロテンが多く含まれています。免疫を正常に保つ効果のあるビタミンC、疲労回復に適した鉄などが含まれているのも水菜の特徴です。

ほかにも水菜には、骨の形成や精神の安定をサポートするカルシウムや、貧血予防・発育に効果のある葉酸も含まれています。

美容だけでなく健康維持にも効果的で、かつ生食で摂取しやすい野菜であるのも、水菜の特徴でありメリットです。

水菜の家庭栽培方法

水菜を家庭栽培する際のポイントについて触れていきます。

- 種まき

- 水菜の種まきは、栽培時期が「春まき」か「秋まき」かで異なります。春まきの場合は4〜5月頃、秋まきの場合は9〜10月頃を目安にしましょう。

地植えで栽培するのであれば、畝に条間20cm、深さ5~1cmのまき溝を作ったうえでまいてください。プランターで栽培する際は、鉢底石と培養土をプランターに入れて種をまきましょう。

- 間引き

- 水菜の間引きは、発芽して本葉が混み合ったタイミングで実施してください。

小株取りの場合は、株間3cmほどを目安にし、間引いたあとに軽く土寄せをしましょう。大株取りの場合は、本葉が1~2枚になったタイミングで間引きし、3~4枚になったら2回目の間引きをしてください。

最終的に、本葉が6〜7枚になるまで目引きをする必要があります。

- 水やりなどの栽培管理

- 水菜の水やりは、土が乾いた頃を目安に行いましょう。特に生育初期は乾燥が大敵となるため、こまめな水やりを忘れないでください。

発芽後は、土の表面が乾燥したタイミングで水をやります。ただし、水をやりすぎることが原因で生育不良を起こすこともあるため、水切れと同様に注意が必要です。

- 病虫害対策

- アブラナ科である水菜には、アブラムシ・アオムシ・ヨウトウムシなどが発生します。特にアブラムシは種まき後に発生しやすいため、水菜をしっかり育てるうえではこまめに駆除することが大切です。

病気に関して、水菜は病気に強い野菜ではあるものの、日当たりや風通しの悪いところで育ててしまうと病気になりやすいので注意してください。水菜がかかりやすい病気は、葉に白い粉ができる「うどんこ病」や灰色の粉ができる「灰色かび病」などです。

- 収穫

- 水菜の収穫時期は、種まきの時期によって異なります。4〜5月頃に種をまいた春まきであれば、収穫時期の目安は5~6月頃です。9〜10月頃に種まきをした秋まきの場合は、10~12月頃に収穫できます。

水菜は、種まきから収穫までが比較的早いのが特徴です。

水菜のおすすめレシピ|厚揚げと水菜のさっと煮

水菜に含まれるビタミンCは抗酸化力に優れており、免疫力を高める働きがあります。厚揚げの良質なたんぱく質と水菜のビタミンCをあわせることで風邪予防に効果的です。

また、厚揚げの大豆たんぱくには水菜に多いカルシウムの吸収を助ける働きもあります。

どんな料理にも合う冬野菜の栄養素とおすすめレシピ

レンコンや小松菜、白菜も冬野菜の代表的な野菜です。

ここでは、それぞれの旬や新鮮なものの選び方、レシピなどを紹介します。

レンコン|9〜12月頃が旬

レンコンの旬は9〜12月頃です。旬の時期よりも、少し早く収穫されるレンコンを新レンコンと呼びます。

新レンコンは細くて白っぽい見た目とやわらかい歯ごたえ、あっさりとした味わいが特徴です。通常のレンコンよりも早い時期に収穫され、6〜9月頃に旬を迎えます。

レンコンは、煮物や酢の物のほか刻んだりすりおろしたりしてもおいしく食べられます。

重くて硬いものを選ぶ

新鮮なレンコンを選ぶには、手に取った際に寸胴型で傷が少なくずっしりと重量感があるレンコンを選びましょう。

カットされたものであれば、穴が小さく揃っているものがおすすめ。また、白くてみずみずしいものが新鮮です。表面や穴が黒くなるのはタンニンの作用で、切ってから時間がたちアクが回っていることの目安になります。

腸内環境の改善に効果的

レンコンには食物繊維が多く含まれているので、腸内環境を整えてくれることが特徴です。腸を刺激することで、便通を促し便秘の解消にも役立ちます。

また、ビタミンCとビタミンB群の1種であるパントテン酸が含まれる野菜です。レンコンのビタミンCはデンプン質によって守られているため、加熱しても壊れにくい特徴があります。

さらに、レンコンに含まれるタンニンには抗アレルギー効果があり、アレルギーからくる喉の痛みや炎症、鼻水などの症状を抑える効果があります。花粉症にも効果がありますので、花粉症の方にはとくにおすすめできる食材です。

レンコンの家庭栽培方法

レンコンの栽培方法について手順のポイントをお伝えします。

- 栽培用のプールづくり

- レンコンを栽培する場合、栽培用のプールを作る必要があります。1坪のスペースで、2株のレンコンが栽培できます。栽培する際の土は、水はけのいい粘土質の土や赤玉土を使用し、完熟した腐葉土をよく混ぜましょう。

まずは、水管理ができる場所で、木の板を組み合わせて正方形の木枠を作ります。その際に、角の1箇所を水抜き用の切り込みを入れておきましょう。

植え付けを行う7〜10日程度前に、木枠の内側にビニールシートを敷きます。そこに深さが25~30cm程度になるように、用意しておいた土を入れてください。さらに元肥を投入して、土とよく混ぜ合わせましょう。

混ぜ終わったら水深5cm程度の水を入れます。生育中、蒸発して水が減ったら、その都度水を足していきます。

- 種レンコンの植え付け

- 種レンコンは、3月下旬から4月に植え付けます。種レンコンの重さは500~1,000g、3節程度あって、2~3芽ついているものを選びましょう。

植え付ける場所は、作成したプールの角付近にし、芽はプールの内側に向くようにします。また2株植えるのであれば、対角線上に植えることがポイントです。

- 追肥

- 梅雨明けしたタイミングで、生育状況を確認します。その際に肥料不足の兆候である、葉色が薄いなどの状態が見られれば追肥をしましょう。

肥料不足の状態が見られなければ、追肥をする必要はありません。

- 収穫

- 10〜3月がレンコンの収穫時期です。10月以降になったタイミングで、葉が枯れ出したら随時収穫していきましょう。

収穫が12月以降になる場合は、プールに水を張ったままにし、レンコンを凍らせないように注意してください。

レンコンのおすすめレシピ|レンコンとひじきのつくね

レンコンに含まれるネバネバの成分は糖の吸収を穏やかにして、血糖値の急上昇を防いでくれます。

ひじきは老化予防に役立つβカロテンを含み、脂質と一緒に摂ることにより吸収がアップするため、ひき肉と相性が良いです。

小松菜|11〜3月頃が旬

小松菜は、11〜3月頃が旬です。寒さにさらされることで葉肉が厚く、柔らかくなって甘みが増します。

緑色が濃いものを選ぶ

新鮮で美味しい小松菜を選ぶ際は、緑色の濃さを基準にしましょう。

葉の緑色が濃く、かつ肉厚でみずみずしいものがおすすめです。また、茎がしっかりと太いものや根がしっかりと長いものは、よく育っている目安になります。

疲労回復に効果的

小松菜には、以下の栄養素が含まれています。

- カリウム

- カルシウム

- 鉄

- β-カロテン

- ビタミンC

- ビタミンE

- ビタミンK

特に、疲労回復に適したβ-カロテンや、ほうれん草の3倍以上ともいわれるカルシウムが、小松菜に含まれている代表的な栄養素です。

小松菜は簡単な調理法で食べられるので、日頃の健康維持をサポートするうえでピッタリの野菜といえます。

小松菜の家庭栽培方法

小松菜を家庭栽培する際のポイントについて触れていきます。

- 種まき

- 種まきの2週間以上前に、まずは苦土石灰と堆肥を全面に散布してください。その上に深さ1cmほどのまき溝を作り、1cm間隔になるよう種をまいていきましょう。

種まきのあとは5mmほど覆土し、軽く押さえてから水をまいてください。

- 間引き

- 小松菜は3~4日ほどで発芽するので、本葉が1~2枚になったタイミングを狙って間引きしましょう。

間引きの際は、株間が3~4cmになるように行ってください。また、本葉が3~4枚になったときは、株間が5~6cmになるよう間引きしましょう。

- 追肥などの栽培管理

- 小松菜の追肥は2回目の間引き後、畝面全体にばらまく形で行います。

土と肥料が混ざるよう、移植ごてを使用してかき混ぜましょう。追肥の際は、株に肥料がかからないよう注意してください。

- 病虫害対策

- 小松菜に発生しやすい害虫は、ヨトウムシ・アオムシ・コナガなどです。寒冷紗や不織布で覆い、対策しましょう。

病害に関しては、葉の裏側に白い斑点ができる「白さび病」や「炭そ病」に注意する必要があります。これらの病害は、雨除け栽培を行うことで防止できます。

その他にも、発生したら治せない葉が黄緑色になり折れ曲がる「萎黄病」のリスクもあるので注意が必要です。

- 収穫

- 小松菜は、草丈が25~30cmほどになったタイミングで収穫しましょう。株元から引き抜き、根を包丁・ハサミなどで切断してください。

種をまいたのが春だった場合は、種まきからおよそ30~40日が収穫の目安です。秋まきの場合は、50~80日を目安に収穫しましょう。

小松菜のおすすめレシピ|小松菜入りツナ玉丼

小松菜には牛乳と並ぶほどカルシウムが多く含まれているため、乳製品が苦手でカルシウムが不足しがちな方におすすめの食品です。

また、小松菜には骨を強くする働きがあるビタミンKや不足しがちなビタミンC、鉄も含まれるため成長期のお子様にもピッタリです。完全栄養食と呼ばれる卵と組み合わせることで、1品でバランスよく栄養素を摂取できます。

白菜|11〜2月頃が旬

白菜の旬は11〜2月頃です。芯は炒め物、柔らかい内葉はサラダなど、部位ごとの食感を活かして調理できます。

巻きがしっかりしているものを選ぶ

美味しい白菜を選ぶ際は、しっかりと巻かれているかを基準にしましょう。葉先まで固く巻かれ上部に弾力があり、切り口が白く新鮮なものほど新鮮です。

また、ずっしりと重さを感じるものもおすすめです。カット野菜の場合は、芯が小さめで断面が平らなものを選びましょう。

抗酸化作用による健康維持に効果的

白菜には、抗酸化作用のあるビタミンEが含まれています。また、淡色野菜ながら、β-カロテン・ビタミンC・ビタミンK・葉酸が含まれているのも特徴です。

そのほかにも、

- 食物繊維

- ビタミンB1

- ビタミンB2

- ナイアシン

- ビタミンB6

- パントテン酸

- ビオチン

- カリウム

- カルシウム

- マグネシウム

- 鉄

- 亜鉛

- 銅

などが含まれています。

ただし、白菜に含まれるビタミンは水溶性なので、煮物に使う場合は煮汁ごと食べるのがおすすめです。

白菜の家庭栽培方法

白菜を家庭栽培する際のポイントについて触れていきます。

- 種まき

- 直まき・定植の2週間前に、苦土石灰を全面に散布したうえで深めに耕します。種まきの1週間前には、堆肥と元肥を施して畝を立てるところまで済ませておきましょう。

種まきの際は、直径5cm・深さ1cmほどの穴をあけ、5~6粒を目安にまいてください。

- 間引き

- 白菜の間引きは、まず子葉が開ききった頃を目安にして3~4本立ちにします。その後、本葉が2枚になったら2本立ちにしましょう。

- 追肥・土寄せなどの栽培管理

- 追肥に関しては、1本立ちに間引いたタイミングで50gほどの肥料を周りにまきましょう。

その後、株がぐらつかないよう株元に向かって軽く土寄せをしてください。2週間おきに合計2〜3回ほど土寄せしつつ、除草もあわせて実施していきます。

- 病虫害対策

- 白菜に発生しやすい害虫の種類は、アオムシ・アブラムシ・コナガ・ヨトウムシなどです。綺麗かつ美味しい白菜を収穫するためにも、こまめな害虫駆除を心掛けましょう。

また白菜は、軟腐病・べと病・根こぶ病にかかりやすい野菜です。特に軟腐病は、結球間近のタイミングで茎の地際から腐り始め、悪臭を放ってしまうので特に警戒する必要があります。

- 収穫

- 白菜は早生種の場合で60日前後、晩生種は100~120日で収穫できます。

収穫の際は、白菜の頭を押さえたときにしっかり固くしまっており、十分に結球したものから収穫しましょう。素手で取りきれない場合は、根本を包丁で切り離すような形で収穫してください。

白菜のおすすめレシピ|白菜とりんごのヨーグルトサラダ

白菜とりんごには疲労回復や風邪予防に役立つビタミンCが含まれます。また、りんごには同じく疲労回復効果の期待できるクエン酸やリンゴ酸も含まれます。

ヨーグルトには腸内環境を整えてくれる乳酸菌や、良質なアミノ酸も含まれます。

冬野菜以外の季節別の旬の野菜

大根や白菜、小松菜といった冬野菜以外にも、四季に応じて旬を迎える野菜が数多く存在します。

ここでは、春・夏・秋それぞれの季節ごとに旬を迎える野菜について解説するので、冬野菜の特徴とあわせて参考にしてください。

春|キャベツ・そら豆・アスパラガスなど

春ならではの香りや食感を楽しめるのが、春野菜の特徴です。主な春野菜には、以下が挙げられます。

| 春野菜の種類 | 含まれる栄養素 |

|---|---|

| キャベツ |

|

| そら豆 |

|

| アスパラガス |

|

| スナップエンドウ |

|

| セロリ |

|

| クレソン |

|

| さやえんどう |

|

| たけのこ |

|

春野菜には一年中出回っているものも多いため、上記が春野菜だと知らなかったという方も多いでしょう。春以外の季節でも美味しく食べられるものの、旬になると普段以上に甘みや柔らかさを感じられるものが多くなります。

また春野菜は、種類によってさまざまな調理法を楽しめるのも特徴です。例えばたけのこを出汁や鰹節で煮込んで作る「土佐煮」や、アスパラガスをふんだんに使用した「炊き込みご飯」が挙げられます。

春ならではの暖かい空気を味わいながら、少しホッとするような春野菜の味わいを楽しめることも魅力です。

夏|レタス・トマト・カボチャなど

夏野菜は、水分・カリウムなどの成分を豊富に含んでいるのが特徴です。

代表的な夏野菜は、以下を参考にしてください。

| 夏野菜の種類 | 含まれる栄養素 |

|---|---|

| レタス |

|

| トマト |

|

| カボチャ |

|

| きゅうり |

|

| ピーマン |

|

| ナス |

|

| とうもろこし |

|

| ズッキーニ |

|

| ゴーヤー |

|

夏野菜には、豊富に含まれた水分やカリウムにより、体の中の熱を冷ましてクールダウンさせる効果があります。汗で不足しがちな水分を、効果的に補給できる特徴もあります。

夏野菜は生で食べられるものも多いので、調理に手間をかけずに食べやすいのも夏野菜のメリットといえるでしょう。

また、夏野菜の多くはカラフルなビタミンカラーのものが多く、夏バテで落ちがちな食欲を刺激してくれます。上記に挙げた栄養素を効率的に摂取できるので、夏の暑い時期は野菜を積極的に摂取することをおすすめします。

秋|椎茸・里芋・きのこ類など

秋野菜には、免疫力向上が期待できる「βグルカン」や「ビタミンC」などの栄養素が多く含まれています。また、疲労回復に効果のある「ビタミンB1」や「鉄分」が含まれたものも多いのが特徴です。

代表的な秋野菜の種類は、以下の通りです。

| 秋野菜の種類 | 含まれる栄養素 |

|---|---|

| 里芋 |

|

| じゃがいも |

|

| にんじん |

|

| 玉ねぎ |

|

| ごぼう |

|

| さつまいも |

|

| 椎茸 |

|

| 舞茸 |

|

| ぶなしめじ |

|

秋野菜にはβグルカンやビタミンCにより免疫力を向上させられるため、夏との温度差が原因の体調不良を防げます。体調不良の防止とあわせて、ビタミンB1・鉄分による疲労回復効果も期待できるでしょう。

秋野菜に多い根菜類には、ダイエット効果もあります。さつまいもやにんじん、ごぼうに含まれる食物繊維により、便秘の改善が可能です。

また、根菜類に含まれるカリウムは体内の余分な水分を排出してくれるので、むくみの改善が期待できるでしょう。夏からの急激な気温の変化に対応しつつ、体のコンディションを整えられるのが、秋野菜の特徴であり魅力です。

まとめ|冬野菜を摂取して寒さに負けない体を作ろう

代表的な冬野菜と、その旬は以下のとおりです。

| ブロッコリー | 10〜12月頃・2〜3月頃が旬 |

|---|---|

| 大根 | 10〜1月頃が旬 |

| 春菊 | 11〜1月頃が旬 |

| 長ねぎ | 10〜1月頃が旬 |

| ほうれん草 | 11〜2月頃が旬 |

| かぶ | 11〜12月頃が旬 |

| 水菜 | 10〜3月頃が旬 |

| レンコン | 9〜12月頃が旬 |

| 小松菜 | 11〜3月頃が旬 |

| 白菜 | 11〜2月頃が旬 |

冬の野菜は、糖分やビタミン、カロテンを含み甘味を感じる種類が多いのが特徴です。また、栄養価が高いことでも知られています。今回ご紹介したレシピを作って寒い冬を乗り切りましょう。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事

-

管理栄養士監修:たけのこは食べすぎ注意?リスクと1日の目安量を解説

-

管理栄養士監修:山菜の種類や野菜との違い、食べ方・レシピを紹介

-

管理栄養士監修:春の旬野菜一覧!選び方やおすすめレシピを紹介

-

春が旬の魚を一覧で紹介!味の特徴や調理方法についても解説

-

管理栄養士監修:秋が旬の野菜一覧!栄養・保存方法・見分け方も解説

-

管理栄養士監修:ドラゴンフルーツの栄養素は?種類・食べ方も解説

-

料理家監修:さつまいもをより甘くする調理方法は?甘さが増す保存方法も紹介

-

管理栄養士監修:柿は皮ごと食べて大丈夫?栄養素や効能を解説

-

管理栄養士監修:夏が旬の野菜一覧!種類や栄養・効能も解説

-

管理栄養士監修:ぶどうは皮ごと食べられる?メリットや栄養を解説

-

すだちの正しい保存方法とは?冷蔵・冷凍の判断基準を解説

-

シャインマスカットの旬はいつ?選び方や保存方法・食べ方も解説

-

管理栄養士監修:夏が旬の果物12選!おすすめレシピも紹介

-

秋の果物一覧!旬の時期やおすすめの美味しい食べ方を解説

-

冬が旬の果物とは?おいしい食べ方、果物狩りやプランター栽培向けの果物も

-

管理栄養士監修:春が旬の果物10選!レシピ・保存方法・見分け方も解説

-

いちごの旬はいつ?美味しいいちごの見分け方や品種ごとの特徴・違いを解説!

-

みかんを長持ちさせる保存方法!季節や保管場所別に詳しく解説

-

出世魚「ブリ」の名前の順番は?ハマチ・カンパチ・ヒラマサとの違いも解説

-

【管理栄養士監修】初夏の野菜8選!選び方からレシピまで旬の野菜を徹底解説