お寺と神社の違いは?鳥居・御朱印の有無や参拝のマナーを解説

この記事では、意外と知られていないお寺と神社の違いを一挙に紹介します。「何を信仰しているの?」「建物の特徴は?」「正しい参拝が知りたい」など、お寺と神社にまつわる疑問を解決できるので、ぜひご覧ください。

目次

お寺と神社の信仰の違い

お寺と神社の違いとして最も分かりやすいものが、信仰している宗教の違いです。お寺では仏教が、神社では神道が信仰されています。そのため、礼拝の対象も異なり、お寺では仏像のご本尊、神道では神の依り代となるご神体が祀られています。

ただし、一部のお寺や神社では「神仏習合(しんぶつしゅうごう)」の影響で両方の礼拝対象があったり、「神仏分離」の影響でどちらかの名残があったりするところもあります。

お寺:仏教を信仰

お寺では、「仏教」が信仰されています。仏教は紀元前5世紀頃(約2500年前)のインドで、「仏陀」の尊称でも知られる「釈迦(ゴータマ・シッダールタ)」が開いた宗教です。

修行により「煩悩を捨てて悟りを開いて解脱する」ことで、輪廻の輪から抜け出すことを目標としており、お寺は、仏教の教えを学び修行する場所という位置づけです。

仏教には、四諦(したい)という教えがあり、この世界は苦しみに満ちているとしています。涅槃寂静(ねはんじゃくじょう)に至ることで、苦しいこの世に生まれ変わる輪廻から抜け出し、極楽浄土に至るというものが、仏教の思想です。

仏教は、キリスト教・イスラム教と並んで世界3大宗教の1つで、国教として信仰している国も少なくありません。世界ではおよそ4億人が信仰しているとされており、日本人の価値観や言葉にも大きく影響を与えています。

例えば、日常でも使われる「他力本願」という言葉は、大乗仏教(だいじょうぶっきょう)に由来する言葉で、本来の意味は「自力で悟りを開けなかった者も阿弥陀仏が救ってくれる」という考えのことです。

仏教は、約1500年前に中国から日本に伝わり、厩戸王(うまやどのおう:聖徳太子)によって広められたといわれています。仏教にはさまざまな宗派があり、日本における伝統的な有力宗派には、13宗56派もの数が存在するとされています。これまでに統合・包括された宗派もあり、一口に現代の仏教といっても宗派によって教えや儀礼が異なります。

神社:神道を信仰

神社では、日本古来の宗教である「神道」が信仰されており、神社は祀られている神が住む家であるとともに、神のために祭りを行うための場所でもあります。

神道は、日本古来の原始的なアニミズムから発生したと推察される宗教で、開祖や経典がないことが特徴です。アニミズムとは、石や植物、川などすべてのものに魂が宿ると考える思想のことです。

多くの宗教は死後の安寧や、救済のために教義を理解し、目的を果たすという形を取ります。しかし、神道ではそれらは存在せず、この世のあらゆるものには神が宿る「八百万(やおよろず)の神々」という考え方がベースとなっています。この考え方は、日本人の精神に対して、行事や祭り、道徳観などに広く影響を与えました。

崇拝対象は、主に生活に恵みを与える自然です。ただし、地震や疾病のような災害のほか、菅原道真公(すがわらのみちざねこう)のように個人を崇拝する神社もあります。それらを崇拝し誠実であることで、自然の恵みを受けられたり、災害を鎮められたりするというのが神道の考えです。

神道は、現代の日本人の生活や文化にも根付いています。祭りや儀礼などの風習・慣習として、時代によってあり方を変えながら続いており、地域によってもさまざまです。

お寺と神社の建造物の特徴・違い

お寺と神社の違いは、建造物にも表れています。寺院と社殿では、多くの場合で建築様式が全く異なりますが、あまり詳しくない人には分かりにくい違いでしょう。

お寺と神社を建造物の違いだけで見分けるなら、入り口に注目するのがおすすめです。ここでは、お寺と神社の入り口がどのように異なるかについて解説します。

お寺:俗世との境界を表す「山門」がある

お寺の入り口には大きな門があり、これを山門(さんもん)と呼びます。この名称は、寺院が山に建てられることが多い点に由来しています。形状に決まりはなく、俗世と境内を区切る役割を持ちます。

大きな寺院では、3つの入り口が並ぶ山門が見られることもあります。山門は「三門」と表記されることもありますが、これは、悟りの境地に至るために通過しなければならない3つの関門である「空・無相・無作」という「三解脱門(さんげだつもん)」を略した呼び名です。

一般的に、「空・無相・無作」の考え方は次のとおりです。

- すべての存在は移り変わる「空」のものである

- すべての存在は移り変わるために定まった形もない「無相」である

- すべての存在は「空」「無相」であるから、行き着くのは、何ごとにも執着をしない「無作(無願)」である

神社:神域の入り口を表す「鳥居」がある

神社の入り口にある鳥居は、人間が暮らす外の俗世間と境内の神域を分ける役割があります。そのほかにも、神社の中に俗世間の不浄なものが入り込むのを防ぐ「結界」としての役割もあるようです。

鳥居の起源は諸説あります。天照大御神(あまてらすおおみかみ)の「岩戸隠れ」に際して神々が鳴かせた鳥の止まり木という説や、海外から渡来したものという説が有名ですが、現在でも真説は分かっていません。

鳥居は、2本の柱の上に「笠木(かさぎ)」を渡し、その下の「貫(ぬき)」で柱同士を連結しています。笠木と貫の間の「額(新額または扁額)」には神社の名前が刻まれている場合がほとんどです。ただし、鳥居がない神社や、反対に鳥居を持つお寺もあります。

そのほか、神社にある印象的なものに「しめ縄」があります。しめ縄は、神様のいる神聖な領域を示すものであり、結界としての役割を持っているとされています。

お寺と神社の守衛の違い

お寺と神社は、守衛(入り口においてある像)の外見や特徴も異なります。お寺には仁王像、神社には狛犬が置かれています。守衛の違いからもお寺と神社の判別が可能です。

ここからは、2種類の守衛が持つ目的や由来を解説します。

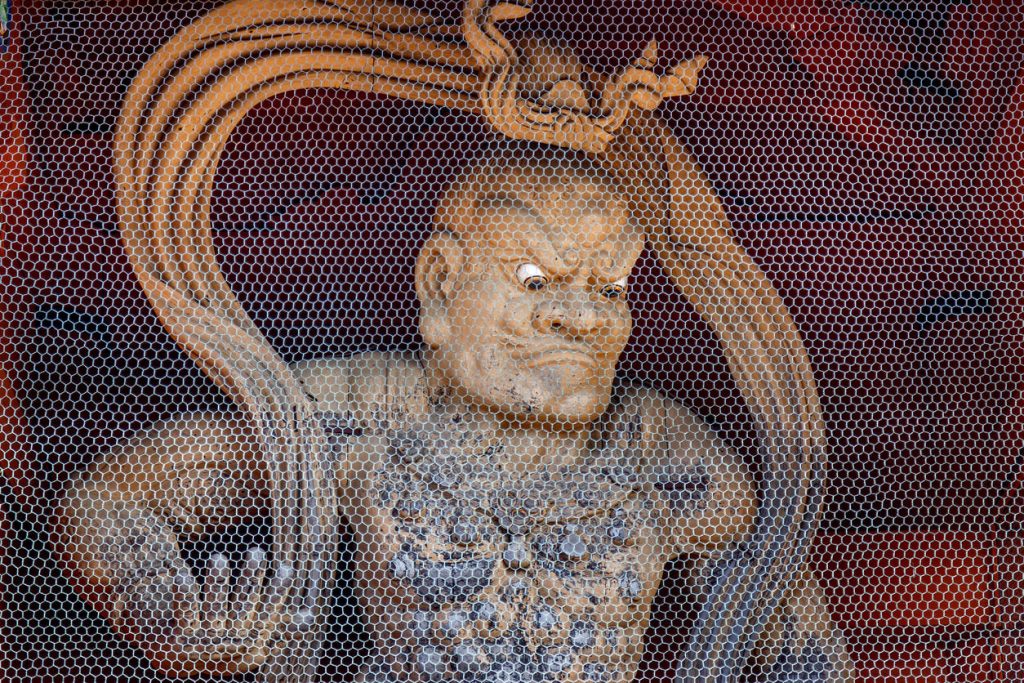

お寺:敵の侵入を防ぐ「仁王像」

仁王像は人間の男性の姿をした左右一対の像で、正式名称は「金剛力士像」と言います。彼らは険しい表情をしており、仏敵の侵入を防ぐために設置されています。鎌倉時代の仏師である運慶の指揮で制作された、東大寺南大門にある金剛力士像が有名です。

表情の特徴として、片方の像が口を開け、もう片方の像は閉じています。これは万物の始まりと終わりを象徴する「阿吽(あうん)」を表しています。

ただし、仁王像はすべてのお寺に置かれているわけではなく、何も置かれていないお寺や、狛犬が置かれているお寺も見られます。

神社:邪気を祓う「狛犬」

狛犬は、鳥居から拝殿までを結ぶ参道に鎮座しており、魔物を追い払う役割があるとされる二体一対の像です。

拝殿に向かって右が口を開けた獅子、左が口を閉じた狛犬の配置が基本ですが、時代が進むにつれ、さまざまな形の狛犬が作られました。現在では狛犬に決まった形はありません。

狛犬の正式な由来は分かっていませんが、エジプトやインドなどで、神域や玉座の守護獣として獅子の像を設置したことが始まりという説もあります。

狛犬という名前の由来にはさまざまな説があります。一説では、エジプトやインドなどの獅子像を起源として、朝鮮半島の高麗(こうらい/こま)を経由して伝わったことから「高麗犬(こまいぬ)」と名づけられたとされます。

神社の守衛は犬だけではありません。祀られている神様に由来する動物が狛犬の役割を務めているケースもあります。例えば、稲荷社には狐の像が置かれていたり、祭神に合わせて狼や牛が置かれていたりするなど、さまざまな動物を模した守衛が存在します。

お寺と神社のお参りする目的の違い

修行・解脱を目的とする仏教を信仰するお寺と、自然に宿る神を信仰する神社では、お参りする目的も異なります。

ここでは、それぞれの参拝目的について紹介します。

お寺:死後の極楽浄土や現世の幸福を祈る

お寺は、現世の幸福ではなく、死後極楽浄土へ行けるよう祈る場所です。現代では「願い事をするための場所」というイメージが強いですが、本来は「今後の自分自身の生活をより良くする誓いを立てるための場所」です。

自分自身で精進するという誓いと共に、自身の立てた目標の達成を祈りましょう。

神社:神様への感謝と幸福を祈る

神社は神様への感謝を伝える場所です。そのため「思いもよらない幸福がありますように」というような、自分に都合の良い願いをすることは本来の趣旨から外れています。

生活を取り巻く自然に感謝して、平穏な幸福を祈りましょう。

お寺と神社の参拝方法

お寺と神社は、参拝時のマナーが異なります。一方の正しい参拝方法がもう一方では間違いとなる場合もあります。

それぞれのマナーを心に留めておきましょう。

お寺での参拝方法

お寺の中にも宗派があり、参拝方法はさまざまです。参拝前に調べておくか、お寺の方に正しい参拝方法を聞いてみると良いでしょう。

以下は、お寺での参拝方法の一例です。

- 山門の前で合掌とともに一礼する

- 敷居を踏まずに山門をくぐる

- 手水屋で左手・右手・口・柄杓の柄の順に身を清める

- 鰐口(わにぐち)がある場合は鳴らす

- 香炉がある場合はご本尊と向かい合う前に献灯と献香を行う

- 賽銭箱の前で一礼してお賽銭を入れる

- 合掌したら一礼をして祈りを念じる

- 一礼して立ち去る

「鰐口」とは、社の軒先に吊された仏具のことで、鳴らすと「魔障(修行の妨げとなる悪魔)」を退治できるといわれています。

お寺によって、本堂の中に入って礼拝するところと、本堂の外から礼拝するところがあります。本堂の中に入っての礼拝は、ご本尊の正面に向き合い、姿勢を正して行いましょう。本堂の外からの場合も、本堂内のご本尊を意識して背筋を正して礼拝を行いましょう。本堂の中でも外でも、仏様にしっかりと顔を見せて礼拝することが大事です。

また、お寺の礼拝は神社と異なり、合掌する際に手を打ち鳴らしません。お賽銭は投げ入れず、そっと下向きに落とします。献灯と献香は、線香は真ん中から、ろうそくは奥から供えます。線香につきすぎた火や参拝後のろうそくの火を消すときは、息を吹きかけずに、手で扇いで消してください。

参拝する際の服装に決まりはありません。ただし、露出の多い格好やラフすぎる服装は避けた方が良いでしょう。

神社での参拝方法

神社での参拝手順は、以下のとおりです。

- 鳥居をくぐる前に一礼する

- 手水屋で左手・右手・口・左手・柄杓の柄の順に身を清める

- 二拝・二拍手してお祈りをする

- 一拝して立ち去る

- 鳥居をくぐり、境内から出たら社殿に一礼する

神社では手を合わせるときに音を立てます。このとき、右手を少し手前にずらします。これは神様を讃える気持ちの表現です。

また、中央は神様の通る道だという考えがあるため、鳥居をくぐったら参道の中央を歩かず、端を歩きましょう。

お寺と神社に勤める聖職者の違い

神社とお寺では、聖職者に違いがあります。お寺の聖職者である「僧侶」と神社の聖職者である「神職」は、役割も仕事の内容も異なります。それぞれの役割について把握しましょう。

お寺の聖職者は「僧侶」

僧侶は、住職・和尚とも呼ばれます。

僧侶は出家をして仏門に入り修行をする人で、サンスクリット語の「サンガ(出家した修行者の集団)」の音を漢字で表記した「僧伽」が語源です。そのため、厳密にいえば「集団」を指す言葉ですが、日本では個人にも「僧」という言葉が使われます。

僧侶は、仏教修行のほか、信徒への説教や読経、寺院や墓地の管理も担当します。

僧侶になるために必須の資格はありませんが、仏教に関する幅広い知識が必要です。仏教のことを学べる大学に進学して僧侶を目指すほか、既に僧侶として働いている人に弟子入りして直接学ぶ人もいます。なお、女性の僧侶は「尼僧」と呼び区別されます。

神社の聖職者は「神職」

神社の聖職者は、「神主」や「禰宜(ねぎ)」という呼び名が有名ですが、正式名称は「神職」です。神職は祭事や社務、祈祷などを行う職業で、僧侶のような説教は行いません。これは、神道には開祖や経典がなく、教えといえるものが存在しないためです。

神職には神社本庁が認定する五段階の位があります。「浄階」を最高位とし、上位から「明階」→「正階」→「権正階」→「直階」と続きます。これらの資格は神社庁が実施する講習・試験に合格すると得られます。

また、神社で働く女性として有名な「巫女(みこ)」は、本来は祈祷や占いを行い、口寄せによって神のお告げを人々に伝える人の呼称です。現在は神職を補佐する役割を持ちます。

全国の代表的なお寺と神社を紹介

ここからは、代表的なお寺と神社を紹介します。それぞれの特徴や魅力を知り、参拝時の参考にしてください。

お寺

ここでは、日本の代表的なお寺を3つ紹介します。

仏教はインドで発祥し世界に広まった宗教です。そのため、日本以外にも世界各地に有名なお寺があります。興味がある場合は、訪れてみてもよいでしょう。

- 清水寺

- 京都府京都市にあるお寺で、正式名称は「音羽山清水寺」です。

東山連峰の一つである音羽山の中腹に建つ北法相宗の大本山で、1994年にユネスコ世界文化遺産に登録されました。境内の建物の多くが重要文化財に指定されており、観光客にも人気があります。

- 浅草寺

- 東京都台東区にあるお寺です。

1400年近い歴史を持つ観音霊場で、現在の隅田川で漁師の網に観音像がかかった出来事が始まりといわれています。参道は「仲見世通り」と呼ばれ、多くの店が立ち並びます。

- 東大寺

- 奈良市にある寺院で、奈良時代(8世紀)に建立され、1998年にはユネスコ世界遺産にも登録されました。

大仏殿、南大門、中門、東金堂が寺院を形成しており、壮大な仏像を見るために国内外から多くの観光客が訪れます。

神社

ここでは、日本の代表的な神社を3つ紹介します。

- 伊勢神宮

- 伊勢神宮は内宮で「天照大御神」を、外宮では「豊受大御神」を祀る神宮で、三重県伊勢市にあります。伊勢神宮とは1つの神社を指す呼称ではなく、敷地内にある大小さまざまな125社の神社の総称です。

古くから最も格式の高い神社とされ、現在でも観光地として高い人気を誇ります。

- 伏見稲荷大社

- 京都市伏見区にある、穀物・農業の神を祀る神社です。地元の人からは「お稲荷さん」として親しまれ、家内安全や商売繁昌などのご利益があるといわれています。朱塗りの鳥居が連なった「千本鳥居」も有名です。

- 厳島神社

- 広島県廿日市市にある、海上に見える鳥居が特徴の神社です。その美しい光景は、1996年に世界遺産に登録されました。

ご神体である島を傷つけないために、潮の満ち引きがある場所に神社を建てたといわれています。

まとめ

お寺と神社は、外観や参拝をすることなど、似ている部分が多く混同されやすいですが、信仰する宗教や施設の目的、参拝方法は異なります。

仏教と神道はどちらも、日本人の生活に深く関わる宗教です。それぞれの由来や目的が分かると、これまで以上にさまざまなポイントに注目できます。お寺と神社に関する知識を身につけて、寺社巡りを楽しみましょう。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事