喜びも大変さも夫婦で分かち合おう パパになる前に知りたい子育て知識

目次

女性は妊娠や出産を体で経験するのに対し、男性には変化が起きません。そのため、ママの心身における不調をパパが想像できないというケースが、多々あります。まずは、いちばん不安を抱いているのはママであり、その隣に寄り添って支えになれるのはパパだということを理解しましょう。パパがママの状態を知って行動できれば、多くのママのストレスが軽減されます。子どもを育てる喜びも大変さも夫婦で分かち合えるように、まずは知識を深めましょう。

妊娠と出産でママが抱える不安とは

妊娠中のママは、希望に満ちた幸せに包まれているだけでありません。たくさんの悩みを抱えながら、10カ月間を過ごしているのです。生命が誕生するというのは、いろいろな段階をクリアしてようやく迎えることができるものです。まさしく、奇跡に近いことだと理解して寄り添いましょう。

1.「十月十日」の理想と現実

妊娠期間を「十月十日(とつきとおか)」と表すように、妊娠から出産までの期間は約10カ月です。自分とは別の生命をおなかに宿し、10カ月ずっと笑顔で過ごすのはなかなかハードなことなのに、世間では「妊娠中の女性は幸せに満ちている」と思われがちです。個人差はありますが、多くのママが妊娠期間にさまざまな問題に直面していることを理解しましょう。

たとえば、小さな生命が宿ったとわかった瞬間は、飛び上がるほど嬉しいものです。しかし、「安定期(妊娠16週ごろ)」までは、流産の心配ととなり合わせです。安定期に入れば安心できるかというと、お腹が張るなど、体の変化に伴うマイナートラブル(妊娠で起こる不快な症状)に悩まされることもあります。

さらに、おなかの赤ちゃんが元気かどうかという心配は、常に頭から離れることはありません。出産まで続く不安は、相当なストレスです。このように、妊娠中のママは、たくさんの悩みと向き合い、解決をするために10カ月を乗り越えようと頑張っているのです。おなかにいるのは夫婦ふたりの赤ちゃんです。悩みやつらさも分かち合う意識を持ちましょう。

2.「つわり」の症状を理解する

つわりが起きる原因については、さまざまな説が考えられていますが、明確になっていません。そのため、解消や回避する方法も存在せず、耐え忍ぶしかないのが現実です。一般的に、つわりは妊娠初期から始まり、妊娠12〜16週ごろで治まるといわれていますが、まったく症状のない人もいれば、出産間近まで長引く人もいます。

パパに説明するとすれば、重い二日酔いが続く様子にたとえてみましょう。寝ていても胃がムカムカし、水を飲んでも吐いてします。何度吐き出しても、一向にすっきりせず、いつ治まるかもわからないのです。そんなときに「ちょっとオーバーだよ」「いつまで寝ているの?」などと言われたら、怒りさえ湧いてくるはずです。つわりは甘えではなく、本当につらいものなのです。

さらに、吐くだけではなく、何かを口に入れていないと気持ちが悪くなってしまう「食べづわり」を経験するママもいます。この症状がみられた場合に、「食べ過ぎだよ」なんて冗談は禁物です。軽はずみな言葉は、心に深く突き刺さります。特に初めての妊娠の場合は、体の変化に戸惑っているのはママ自身であることを理解し、つわりについて一緒に勉強する姿勢を持ちましょう。

3.出産後の事務手続き

無事に出産を終えた後は、たくさんの事務手続きが待っています。忘れてはいけないのが、「出生届」の記入です。産後14日以内に、出生地か本籍地、または届出人が所在する市区町村に提出しなければなりません。一緒に届けに行くかを相談しつつ、場合によっては入院中にパパが済ませておくことで、ママの不安をひとつ軽減することができます。

さらに、出生届と同時に「児童手当金」の申請も行いましょう。0歳から中学校卒業までの児童を養育している人に支給されるもので、申請した翌月分から受け取ることができます。さかのぼって過去分を請求することはできないので、忘れないように注意することが必要です。ほかにも、健康保険や医療費助成など、さまざまな手続きが考えられます。

事務手続き以外にも、「お宮参りはどうするのか」「出産祝いのお返しは何にするか」など、考えることは山積みです。やるべきことを出産前にリストにし、いつまでにどう対応するかを夫婦で話し合っておきましょう。パパが積極的に働きかけることで、ママはゆったりと出産に臨めます。

産後うつを引き起こさないために

出産前後では大きくホルモンが入れ替わりますが、ほとんどのママは、産後2週間ほどで、ホルモンが安定し始めます。しかし、2週間経っても元気が出ないという人もいます。食欲がなかったり、疲れているのに眠れなかったりなど、症状が長く続くようであれば産後うつを疑う必要があります。

1.産後うつのサインと引き金

「妻から笑顔が消えた」「極端に食欲が落ちている」という変化がみられたら、医療機関や専門医に相談するなど、早めの対処をしましょう。些細な変化だとしても、サインを見逃してしまうと、取り返しのつかないことになる可能性があります。

産後うつの引き金は、ホルモンバランスの変化や、育児に対する不安、産後の疲労など、さまざまな原因が関連しているといわれています。しかし、医学的に正しく解明はされておらず、妊産婦の10〜15%が産後うつを発症するといわれています。代表的なリスク因子としては「家族のサポートの欠如」「望まない妊娠」「引っ越し」「実母との不仲」「几帳面すぎる性格」などが挙げられます。思い当たるものがある人は、特に注意しましょう。

2.パパができる産後ケア

ママのなかには、「自分はタフだから産後うつとは無縁だ」と思い込んでいる人がいます。しかし、子育てに必死なあまりに気持ちの変化に気づく余裕がないだけかもしれません。あとになって「産後うつだったかもしれない」と振り返るママは少なくないのです。だからこそ、産後うつをケアするために、パパがママの状態を理解することが不可欠なのです。

少しでも「気分が落ちていそうだな」と思ったら、ママの話を否定せずに耳を傾けましょう。ポイントは「解決策は見つけなくて良い」ということです。たとえば、「赤ちゃんがミルクを飲んでいるのに体重が増えない」と悩みを打ち明けられたとします。ここで「気にしすぎだよ」「神経質になるなよ」といった返答は厳禁です。「ママが気になるなら心配だね。一緒に病院に行こうか」と、ママの不安に共感する姿勢を持ちましょう。大切なのは、アドバイスをすることではなく、ママの気持ちを最後まで聴くことです。

イケてるパパを目指すために

意図的にママを怒らせようと思うパパはいないはずです。しかし、産後のママの状況を理解できないために、ママの神経を逆なでするようなことを言ってしまい、ケンカに発展してしまうというのはよくあることです。こんな場面に注意しましょう。

1.部屋が散らかっていたら

部屋が散らかっていたからといって、「散らかっているね」と伝えるのは、地雷を踏みに行くようなものです。新生児のママは、2時間おきのおむつ替えと授乳をしながら、家事に追われています。ママ自身が「今日は片付けができなかった」と自分を責めているのに、そのうえこのような言葉を投げかけられたら、ますます自分を追い詰めてしまうことになるでしょう。

もし部屋が散らかっていたとしても、絶対に口に出してはいけません。そしても、ママから「部屋が片付けられなくて」と打ち明けられたら、「大丈夫だよ。僕か片付けるから」とねぎらいの言葉をかける余裕を持ちましょう。いちばん大切なのは、ママの笑顔と家族の健康であり、家事は二の次です。もし家事が大変な場合は、「家事育児支援ヘルパー派遣事業」など、家事の代行を行うサービスを利用するのも一案です。

2.ママが夜泣きに悩んでいたら

赤ちゃんが夜泣きをする原因は解明されておらず、解決策がないのが現実です。パパの中には「母乳が足りてないのではないか」と思ってしまう人がいますが、言葉にしてはいけません。

産後のママは、母乳に対してとても敏感になっています。「母乳が足りないのは母親失格」と思ってしまうママも珍しくはなく、産後うつの引き金になる場合もあります。本来、母乳には個人差があり、すべてのママが同じように分泌するものではありません。また、母乳を吸うのが上手ではない赤ちゃんもいるので、ママだけに原因があるともいえません。

赤ちゃんが泣きやまないときは、抱っこをしたり音楽を聴かせたり、ときには思い切ってドライブに連れて行ったりしてみましょう。実験感覚で「うちの子はこうしたら気持ちが落ちつく」という方法を夫婦で探り合うのもいいでしょう。夜泣きは一生続くわけではありません。成長をするにつれてなくなっていきます。夜泣きは赤ちゃんの発達に必要な過程と考えて、受け入れましょう。ただし、赤ちゃんの体重が増えないときは、産婦人科や小児科に相談しましょう。

3.「手伝う」というワードはNG

協力をするつもりで「何かあったら手伝うよ」とママに声をかけて、激怒されたというパパの話をよく聞きます。「手伝う」を辞書で引くと「他人の仕事を助けること」と書かれているように、ママにしてみれば、「子育ては私が主体で、あなたはサポートする立場ということ?」と思えてしまうからです。

子どもは二人で育てるのが当たり前です。「サポートするよ」のように、他人事ととらえているような言い方はしてはいけません。ママの負担を減らすための具体的な方法や、感謝の気持ちを伝えつつ、「手伝う」という言葉を夫婦の育児辞書から削除しましょう。

まとめ

妊娠したママは、おなかの赤ちゃんの健康のことや、つわりの苦しさなど、たくさんのストレスを抱えています。出産後も、育児に対する不安や、産後の疲労などから、産後うつを発症してしまうリスクがあります。

ぜひ、パートナーであるパパが、ママに寄り添いましょう。そして、少しでも気分が落ちていそうと思ったら、ママの話に耳を傾けましょう。また、ママの笑顔と家族の健康を第一に考え、ママの負担を減らす具体的な方法や、感謝の気持ちを伝えましょう。大変なことを夫婦で乗り越えたという記憶は、いつの間にか家族の良い思い出になります。大変だったこともきっと、笑い話になるはずです。試行錯誤すればするほど、家族の絆は深まっていくものです。

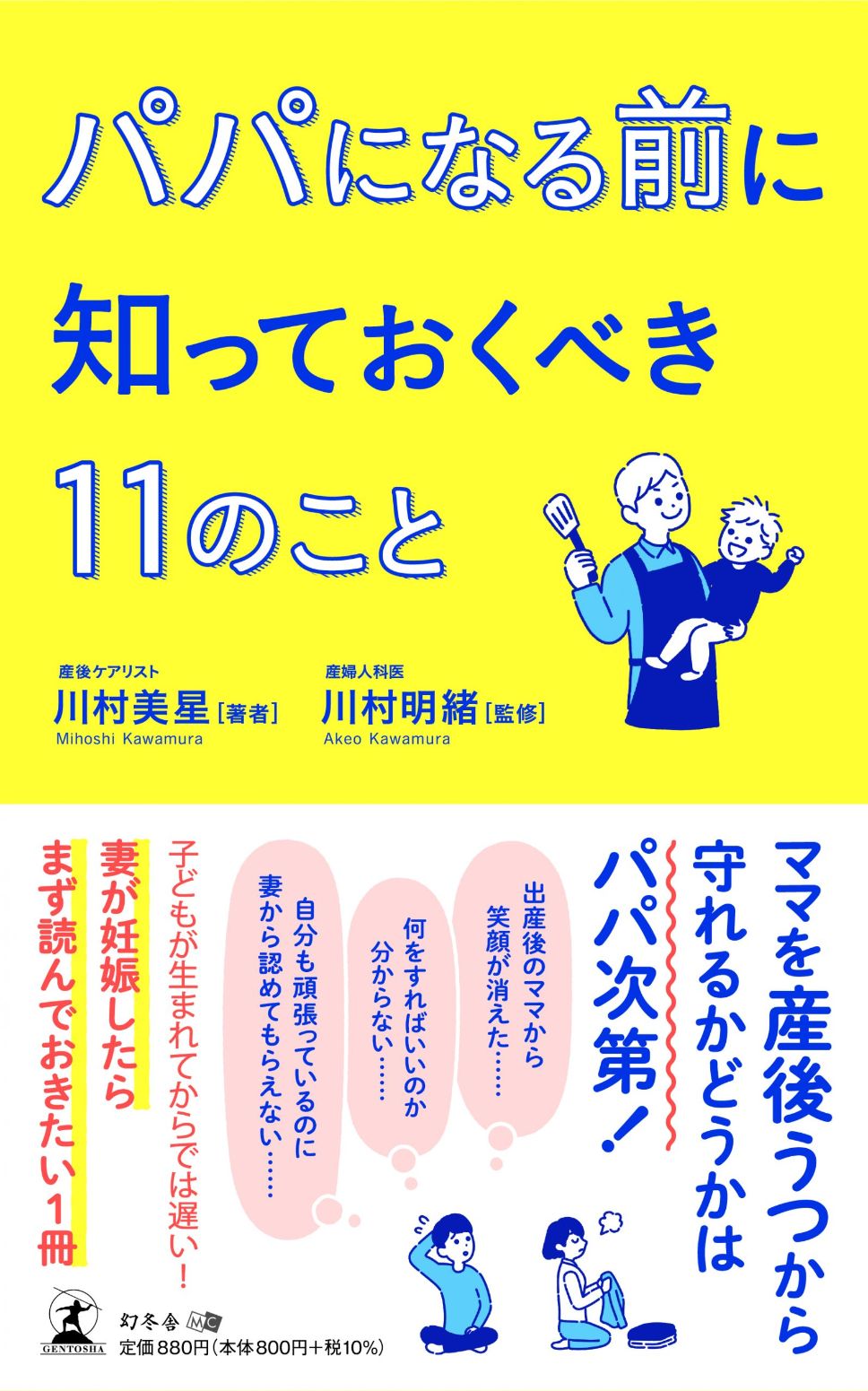

引用書籍:『パパになる前に知っておくべき11のこと 』(川村美星著、川村明緒監修/幻冬舎)2021年7月出版

出版社・書籍紹介:『パパになる前に知っておくべき11のこと 』(川村美星著、川村明緒監修/幻冬舎)2021年7月出版

・Amazon

・楽天ブックス

・紀伊國屋書店

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事