医師監修|3歳児が言うことを聞かない理由とは?NG行動と対処法を解説

そこで今回は、3歳児が言うことを聞かない理由や対処法、やってはいけないNG行動について医師監修のもと解説します。3歳児の子育てにお悩み中のママ・パパは、ぜひ参考にしてみてください。

監修者

- 野田 慶太(のだ けいた)

- 小児科専門医/産業医

小児科で研修・専門医取得後、救急医療・総合医療に従事。小児~高齢者の内因性疾患・外傷に対応。海外での勤務、医療アプリの監修、医療記事の監修なども担当している。

目次 [CLOSE]

3歳児が言うことを聞かないのは当たり前?

1~2歳のころは素直に言うことをよく聞いていたのに、3歳になったら言うことを聞かなくなった…と感じることは珍しいことではありません。

一般的に1~2歳ころになると自我が芽生え始めますが、3歳になるとその自我がより強固になっていきます。言葉も増えて自分の気持ちを主張できるようになるため、「言うことを聞かなくなった」と感じてしまうのかもしれません。

3歳児が言うことを聞かないことは、成長過程において自然なことであり、成長している証といえます。言うことを聞かないというだけで「育て方を間違えた」と悩んだり、発達障害を疑ったりする必要はありません。

3歳児が言うことを聞かない3つの理由

子どもが3歳児になって言うことを聞かなくなった、と感じてしまうことには原因があります。ここでは、3歳児が言うことを聞かない3つの理由について詳しくご紹介します。

第一次反抗期(イヤイヤ期)だから

3歳は、ちょうど第一次反抗期にあたる時期です。俗にいう「イヤイヤ期」と呼ばれる時期で、早くて1歳半くらいからその傾向が見られます。

徐々に自我が芽生え始め、保護者に対して自己主張し始める時期です。赤ちゃんから子どもへと成長するうえで、個人の人格を作りあげていく大切な成長過程といえます。

自我が強くなるから

3歳は、1~2歳ころから芽生え始めた自我がより強くなる時期です。心も体も成長し、今までできなかったことができるようになる時期でもあります。経験を通してたくさんのことを吸収し、「これがしたい」「あれはイヤだ」と自分で考えて行動するようになります。

また、自分の主張をしっかり言葉で伝えられるようになるため、「言うことを聞かない」と感じてしまうママ・パパも多いでしょう。自分でやりたいのにうまくできない、やらせてもらえない、自分でやりたかったなどの理由から、癇癪を起こしてしまうケースもあります。

子育てが大変と感じてしまいやすい時期ではありますが、子どもが成長している証でもあるのです。

親との関係を構築しようとしているから

第一次反抗期の子どもは、自分なりに親との関係を構築しようとしているといいます。

いたずらをしようとしながら、ママ・パパの反応を気にするそぶりを見せていることもあるのではないでしょうか。これは、「これをやったらママはなんて言うかな?」「ここで逆らったらパパは怒るかな?」と、反応を試しているのです。

さまざまな行動を通して、親がどこまで自分を受け入れてくれるのか、どんな反応をしてくれるのかを無意識でみているといいます。

言うことを聞かない3歳児へやってはいけないNG行動

何度言っても伝わらないと、イライラして子どもと向き合うことに疲れてしまうこともあるでしょう。しかし、親の行動や言動が子どもの性格や人格に影響を及ぼすこともあるため、注意が必要です。

言うことを聞かない3歳児に対して、やってはいけないことをご紹介します。

一方的に叱る

子どももさまざまなことを思い、考えたうえで行動しています。そんな子どもの気持ちを無視して、頭ごなしに叱るのはNGです。一方的に叱られた子どもは、「自分の気持ちを無視された」という不満が募り、親への信頼感も失ってしまうかもしれません。

3歳児は自分の気持ちをきちんと言語化できるとは限りませんが、しっかり気持ちに寄り添って話を聞く姿勢は大切です。話を聞いて子どもの気持ちを理解したうえで、やってはいけないことや悪いことを指摘して叱るようにしましょう。

罰を与える

「言うことを聞かないと○○するよ」など、罰を与えてしつけようとしてしまう方も多いでしょう。しかし、この罰則を与える方法は、効果が薄いうえに、弊害も多いといわれています。

その場では従うかもしれませんが、罰を恐れてイヤイヤ従っているだけで、心から納得しているとは限りません。子どもの内面的な成長につながっていないため、自発的に正しい行動ができるようになる可能性が低くなってしまうかもしれません。

結果、同じことを何度も言わなければならなくなり、余計にイライラが募ったり罰がエスカレートしたりしてしまうかもしれません。

言うことをコロコロ変える

注意する側の大人が、気分や状況次第で言うことをコロコロ変えるのはやめましょう。子どもが混乱してしまううえに、信頼を失ってしまう可能性もあります。

3歳とはいえ、大人の言うことに一貫性がないことは見抜けます。昨日は禁止したことを、今日は面倒だから許すといったことはしないようにしましょう。

約束を守らない

子どもがぐずったからといって、「後でまた来よう」「また今度やろう」など、その場しのぎの約束をするのはNGです。親が不誠実な態度で接していれば、親子間の信頼関係の構築が難しくなります。

守れない約束はせず、「明日来よう」「○○が終わったらやろう」など、具体的に実現可能な提案をして、約束は必ず守るようにしましょう。

子ども自身の人格や能力を否定する

「○○しない子はいらない」「○○くんはできるのにどうしてできないの」など、子どもの人格や能力を否定する言葉を投げかけてしまってはいけません。

苛立ってつい口から出てしまった言葉だとしても、子どもながらに傷つき、ずっと心に残ってしまうことがあります。自己肯定感が低くなり、自分に自信の持てない子になってしまうおそれがあるため、言動には十分注意しましょう。

子どもにしてはいけないと言ったことを親がする

言うことをコロコロ変えたり約束を守らなかったりするのと同様に、子どもに禁止したことを親がしてしまっては元も子もありません。

「横断歩道は赤信号で渡ってはいけない」と教えた親が、車が来ないからと赤信号のうちに渡ってしまえば、子どもも真似してしまうでしょう。

一番信頼すべき親の言っていることとやっていることに矛盾が生じていては示しがつきません。子どものお手本になれるよう、行動と言動には十分注意しましょう。

ご褒美で釣る

言うことを聞かせるために、子どもの好きなお菓子やおもちゃで釣ってしまうと、「ご褒美をもらうことが当たり前」という感覚になってしまいます。

「お片付けしたからお菓子ちょうだい」「ごはんを全部食べたから新しいおもちゃ買って」など、ご褒美目的で行動するようになってしまうかもしれません。

どうしてやらなければならないのか、という本来の目的が置き去りにされ、内面的な成長につながらない可能性があります。

3歳児が言うことを聞かない場合の対処法

ここまでは、言うことを聞かない3歳児に対してやってはいけないことをご紹介してきました。

では、具体的にどのような対処をするのが望ましいのでしょうか。ここでは、3歳児が言うことを聞かなかった場合に親がとるべき対処法をご紹介します。

子どもの気が済むまで見守る

反発している子どもに、無理やり言うことを聞かせようとすると、余計にイヤイヤスイッチが入り長引いてしまう可能性があります。可能であれば、子どもの気が済むまでやらせて気持ちを落ち着かせてみるのも一つの手です。

ただし、子どもの身に危険が及ぶ可能性があることや、周囲に迷惑がかかることをしている場合は、放置すると「やってもいいことだ」と勘違いされてしまうおそれがあります。子ども自身や周囲に危険が及ぶことや迷惑行為をしていたら、見守らず説得に切り替える必要があります。

危険がなく、親が近くで見守っていられることであれば、子どもの気が済むまでやらせてみましょう。やりたい気持ちが満たされれば、気持ちよく言うことを聞いてくれるかもしれません。

根気強く丁寧に説明して説得する

子どもが落ち着いて話を聞いてくれる状態になったら、「なぜダメなのか」という理由を冷静に説明しましょう。

ただし、3歳の子どもは、まだ大人が伝えたい言葉の意味を完全に理解してくれるとは限りません。一度で伝わらなくてもイライラしたり感情的になったりせず、根気強く丁寧に伝えましょう。

相手はすぐに伝わらない子どもであることを念頭に置き、言葉を変えながら何度も繰り返し伝えることが大切です。

一貫性をもって接する

「子は親を写す鏡」という言葉があるように、子どもは親の行動や言動をしっかり見ており、真似します。口では禁止していても行動が伴っていなければ、子どもはやっても良いことだと判断して、素直に真似してしまうでしょう。

親の一貫性のある行動をもとに、子どもはやって良いことと悪いことの基準を勉強するようになります。子どもに伝えた言葉には責任をもち、常に一貫性をもって対応しましょう。

気持ちを受け止めて代弁してあげる

3歳の子どもは、まだ自分の気持ちを正確に言葉で表現できません。伝えられないもどかしさで、さらにイヤイヤが加速してしまうこともあります。そんなときは、親が子どもの気持ちをしっかり理解し、代弁してあげることが大切です。

「できなくて悔しかったんだね」「○○はイヤだったね」など、子どもの気持ちに寄り添って代弁してあげることで、気持ちの整理がついて落ち着くことがあります。

子どもが自分の気持ちが親に伝わったと感じれば、親子の信頼関係の構築にも有効です。注意すべきことがあったら、子どもの気持ちが落ち着いてから「でも○○は危ないからしないでね」と伝えましょう。

どうして嫌なのか理由を聞く

どうして嫌なのか、何が原因で言うことを聞いてくれないのか、本人に聞く姿勢も大切です。親がしっかり自分の話を聞いてくれると分かれば、子どもは安心します。

見守っているうちに、「○○したいんだろうな」と子どもの気持ちがイメージできることもあるでしょうが、実際は別の理由があるのかもしれません。子どもの気持ちを無視して決めつけたり、否定したりせずに、優しく理由を聞き出してみましょう。

本当の理由が理解できれば、イライラする気持ちも落ち着く可能性もあります。

ママ・パパのリフレッシュも大切に

たとえ最愛の我が子だとしても、毎日のように言うことを聞かない3歳児の相手をしていれば、ママ・パパもしんどさを感じたり、怒りっぽくなってしまったりするものです。イライラしてNG行動をしてしまうことのないように、ママ・パパで協力して適度にリフレッシュできる環境を整えておきましょう。

例えば、たまに育児を離れて1人になれる時間を作ったり、趣味に没頭できる時間を作ったりすることが大切です。気持ちがリフレッシュできれば、心に余裕をもって子どもと向き合うことができるでしょう。

シッターさんや両親などに手伝ってもらって、夫婦だけの時間を設けるのもおすすめです。

また、同じ環境のママ・パパと悩みを共有し合うだけでも気持ち的に軽くなったり改善策が見つかったりする場合があります。保育園や公園などで知り合った親御さんに、思い切って悩みを打ち明けてみましょう。

自治体によっては、育児の悩みを相談できる支援サービスや窓口を設けている場合もあります。もしくは、SNSなどで同じ悩みを抱えるママ・パパとつながることもひとつの手です。

自分の機嫌は自分でとれるように、イライラしてしまったときのルールを決めておくのもおすすめです。「感情的に怒ってしまう前に10秒数える」と決めたり、一旦トイレに入って子どもと距離をとってみたりと、気持ちを切り替えられるようなマイルールを設定しておきましょう。

また、時間に余裕がないと精神的にも余裕がもてなくなってしまいます。余計にイライラして一貫性のない行動をとってしまったり、強い言葉が出てしまったりした経験がある方も多いのではないでしょうか。子どもがいるとなにかと忙しく難しいかもしれませんが、常に時間に余裕のある行動を心がけることも大切です。

親も1人の人間なので、当然イライラしてしまうことはありますし、そのこと自体は悪いことではありません。自分はダメな親だと責めずに、頼れる人には頼りながら、気持ちよく子どもと向き合える環境を整えてみてください。

その他、自分の時間をつくるためにも家事をプロにおまかせしてみるのも1つの方法です。

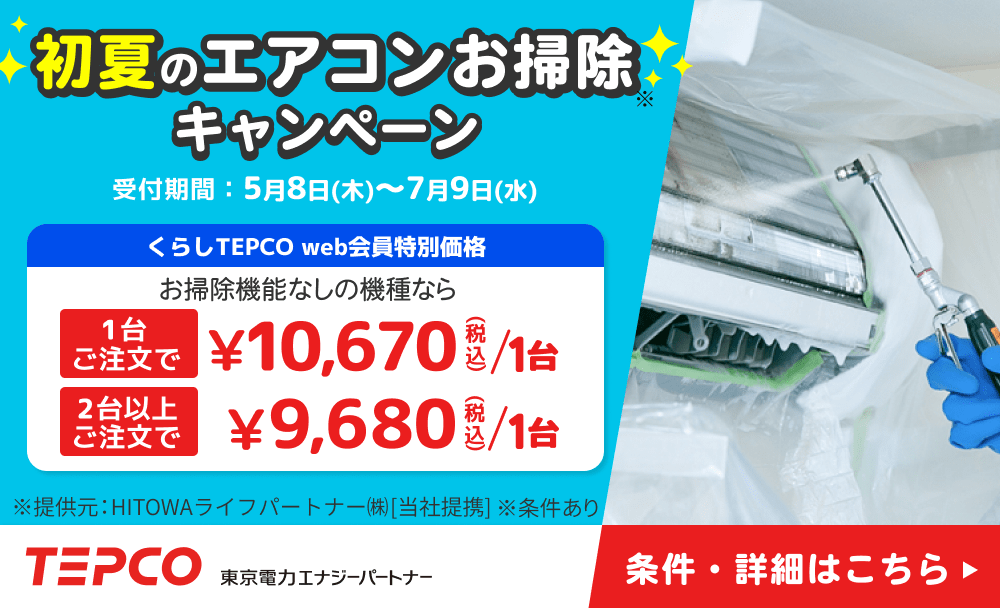

エアコン掃除はプロにまかせて自分時間をつくろう!

手の届きにくいエアコン内部の掃除は、自分でやるのは難しいですよね。掃除の時間を節約してゆとりある自分の時間を作ってみませんか?

東京電力エナジーパートナーでは、無料で登録できる「くらしTEPCO web」の会員さまを対象に、特別価格でハウスクリーニングサービスをご紹介しています。

エアコンクリーニングは、1台目からおトクな会員特別価格でご提供。壁掛けタイプのエアコンなら、全メーカー・全機種対応にできるお掃除のプロがご訪問し、ご家庭では難しい奥の方の細かい汚れまで、エアコンを分解して専用高圧洗浄機で徹底洗浄します。

サービスの詳細は以下のバナーからご確認ください。

- 本サービスは東京電力エナジーパートナー(株)が提携するHITOWAライフパートナー(株)の「おそうじ本舗」FC加盟店が提供します。

- 本サービスには利用条件がございます。

まとめ

3歳児が言うことを聞かない理由や、そんな3歳児に対してやってはいけないNG行動、言うことを聞いてくれないときの対処法などをご紹介しました。

第一次反抗期にあたる3歳児の育児は、うまくいかないことの繰り返しでイライラしてしまうこともあるでしょう。しかし、子どもが成長するうえで欠かせないことでもあるため、「子どもは言うことを聞いてくれないのが当たり前」と割り切って根気強く寄り添うことが大切です。

ママ・パパも適度にリフレッシュできる環境を整えながら、言うことを聞かない3歳児と適切に向き合えるよう、工夫をしてみてください。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事

-

食育とは?重要性や学ぶメリット・家庭での実践方法を解説!

-

医師監修:とうもろこしの離乳食のポイントは?調理法や進め方を解説

-

【年齢別】保育園入園までに準備する物一覧とポイントを紹介!

-

【保護者向け】保育園の連絡帳の書き方は?例文付きで解説

-

医師監修:キャベツの離乳食レシピ!月齢別の調理法も解説

-

赤ちゃん連れの帰省時の持ち物は?必要な物から準備まで紹介

-

医師監修:2歳児の夜泣きの原因と対策は?夜驚症との違いも解説

-

医師監修:新生児・赤ちゃんの体重増加の目安は?発育と発達を解説

-

医師監修:離乳食は冷凍できる?注意点とポイントを解説

-

早生まれの七五三はいつ祝う?満年齢・数え年別の実施時期を解説

-

3歳(年少)におすすめ習い事8選!選び方やメリットデメリットを解説

-

保育園見学の流れは?確認ポイント・時期・服装・持ち物を解説

-

室内遊びのアイデア26選!雨でも子どもと楽しめる遊び方やおすすめ施設

-

1歳児のお弁当アイデア&レシピ7選!保育園のお弁当にぴったり

-

イヤイヤ期はいつから始まる?何歳で終わる?期間と接し方を解説

-

雛人形は誰が買うのが主流?風習・近年の傾向・注意点を解説!

-

医師監修:初めての離乳食はいつから?生後5~6か月頃の進め方・注意点を解説

-

子育ては不安を抱えやすい?不安の理由と解消する方法を紹介!

-

くらひろまとめ|子育てのお悩み解決特集【幼児編】

-

くらひろまとめ|子育てのお悩み解決特集【赤ちゃん編】