医師監修|新生児の鼻水・鼻づまりは何が原因?対処法や受診の目安も解説

赤ちゃんの健康のためにも、鼻づまりはなるべく早く解消してあげましょう。この記事では、新生児の時期に起こる鼻づまりの原因や解消法についてご紹介します。

監修者

- 井上 信明(いのうえ のぶあき)

- 日本小児科学会専門医・同指導医/米国小児科専門医/米国小児救急専門医

日米豪にて小児科医・小児救急医として勤務。子どもたちとその家族に、根拠のある安全と安心を提供することを信条に日々診療している。日米小児科専門医、米国小児救急専門医。

目次

新生児の「鼻水・鼻づまり」は何が原因?

新生児の赤ちゃんはなぜ鼻水や鼻づまりを起こしてしまうのでしょうか。原因をみていきましょう。

鼻水の原因

私たちの鼻水は、鼻の粘膜で産生されますが、その役割はウイルスなどの病原体やほこりなど、外部からの侵入物から私たちを守ることにあります。赤ちゃんの鼻から鼻水が出る原因も、ウイルス感染などによる感染症や室内・室外の温度差、ほこり・乾燥などによる刺激が原因となっています。

その他、胃に入ったミルクを逆流して吐き戻す(溢乳)など、赤ちゃん特有の現象に起因しているケースもあります。

鼻づまりの原因

次に、新生児の鼻づまりについてみていきましょう。鼻づまりの原因は、主にふたつあります。

ひとつは、鼻の構造の問題です。赤ちゃんの鼻は、大人に比べて鼻腔が狭いという特徴があります。そのため、鼻水が溜まりやすく、外に出づらいのです。もうひとつは、粘膜が敏感であることです。粘膜が敏感なため気温の変化や乾燥が原因で鼻水が分泌されやすく、固まってしまうのです。

なお、上記で述べた原因以外にも、先天的に鼻腔が塞がってしまっている、あるいは塞がりかけているケースもあります。これは、鼻腔そのものが閉鎖している場合や鼻腔内近くの構造物が大きく鼻腔が塞がれている場合に起こるもので、この場合には生まれた直後から呼吸音の異常や授乳困難などの症状が見られます。

新生児の鼻が詰まると、どうなる?

生後間もない赤ちゃんは、基本的に鼻からしか呼吸をすることができません。したがって、新生児の赤ちゃんの鼻がつまると、呼吸が苦しくなる特徴があります。

母乳が飲みにくくなる

鼻呼吸が中心の新生児ですが、鼻づまりの程度が軽ければ、授乳は可能です。しかし、呼吸の回数が早くなるほど苦しくなった場合には、母乳を飲むことができなくなってしまうこともあります。

もし、赤ちゃんが母乳やミルクをあまり飲まなくなった場合は、一回の授乳量を減らし、呼吸による負荷を確認しながら授乳することをお勧めします。母乳の場合は、一回の授乳時間を短くします。その分、授乳回数を増やしてみましょう。1回に飲む量は減ったとしても、こまめにミルクや母乳を与えていれば問題ありません。

ただし明らかにいつもより飲む量が減ったり、乳首への吸い付きが悪かったりする場合には、早めにかかりつけの小児科医に相談しましょう。

眠れなくなる

鼻呼吸の新生児は、鼻が詰まると、苦しくて眠れなくなる可能性があります。新生児の赤ちゃんは1日の大半を眠って過ごします。しかし、鼻が詰まっていると睡眠の質が悪くなり、眠りが浅い、ぐずついてなかなか寝てくれないなどのトラブルに発展しやすいです。悪化すると、呼吸が止まってしまう(無呼吸)こともあります。

この状態が続くと、お父さんお母さんも寝不足になってしまう可能性もあります。ぐずってなかなか寝ない場合は、もしかすると鼻づまりが原因かもしれません。

自宅でできる鼻づまり解消法とは?

鼻が詰まって苦しそうな赤ちゃんのためにも、早く鼻づまりを解消させてあげたいですよね。ここでは、赤ちゃんの鼻づまりを解消するための主な対処法について見ていきましょう。

鼻を温める

すぐにできる対処法は鼻を温めることです。蒸しタオルで鼻まわりを温めてあげると、鼻腔内を湿らせることができるので、固まった鼻水が出やすくなります。

蒸しタオルは、濡らしたタオルを電子レンジで30秒間加熱するだけで簡単に作れます。鼻に当てるときは、赤ちゃんの肌に触れてもやけどしない程度まで温度を下げてから使用してください。

このとき、呼吸ができるように鼻の穴をふさがないように注意してください。また、赤ちゃんが動いてタオルがずれることもあります。窒息を避けるため、タオルを当てているときは赤ちゃんから目を離さないようにしましょう。

赤ちゃんの周りを加湿する

新生児がいる部屋の中を加湿するのもおすすめです。鼻水が固まって吸い取れない場合は、部屋の加湿が効果的。加湿器を使用して、部屋の湿度を50~60%にキープすることで、鼻水が出やすくなり鼻づまりを解消できます。

加湿器がなくても、濡れたタオルや洗濯物を室内に干しておくだけで部屋は加湿されるので、すぐに加湿したい場合はタオルなどを使うとよいでしょう。

部屋の空気をきれいに保つ

赤ちゃんはさまざまな刺激に反応して鼻水が増えることがあります。室内で動物を飼育している、喫煙者がいる、部屋の掃除を長らくしていないなど、赤ちゃんの鼻の粘膜に刺激となるものに心当たりがある場合は、赤ちゃんのいる部屋の空気をきれいに保つことができるように対処しましょう。

例えば、部屋の掃除をしてホコリなどを取り除く、換気をする、エアコンのフィルターを交換する、空気清浄機を利用するなどの方法です。

鼻水の吸引器を使用する

鼻水が溜まって苦しそうにしている、ミルクや母乳をうまく飲めない、眠りが浅くてぐずっているといった場合は、鼻水を吸い取ってあげましょう。ママやパパの口を使って鼻水を吸い取るアイテムや、電動鼻水吸引器を使用すれば、赤ちゃんの鼻水を吸い取れることがあります。

また、耳鼻咽喉科や小児科を受診すれば、赤ちゃんの鼻水を吸引してくれます(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、鼻吸引に対応していないところもありますので、かかりつけ医に確認してください)。

なお、鼻水が固まっているからといって強い力で鼻水を吸引したり、何回も吸引したりすると、鼻腔内の粘膜を傷つけ、刺激によってさらに鼻水が増える原因にもなるので、気をつけてください。

もし鼻水が固まって取りにくい場合は、蒸しタオルを使って固まった鼻水を柔らかくしたり、お風呂上りに鼻水を吸引したりすると、鼻水が吸いやすくなります。また、手に入るようであれば、生理食塩液を数滴ずつスポイトやミストスプレーで鼻腔内に落とすと、鼻水を吸いやすくなります。生理食塩液の代わりに、授乳していないタイミングで母乳を数滴鼻腔に垂らすことを推奨する専門家もいます。

鼻水吸引器の使用手順

ご自宅で使用できる「鼻水吸引器」を使用すれば、手軽に鼻水の処理をすることができます。ここでは、鼻水吸引器の使用手順について解説します。

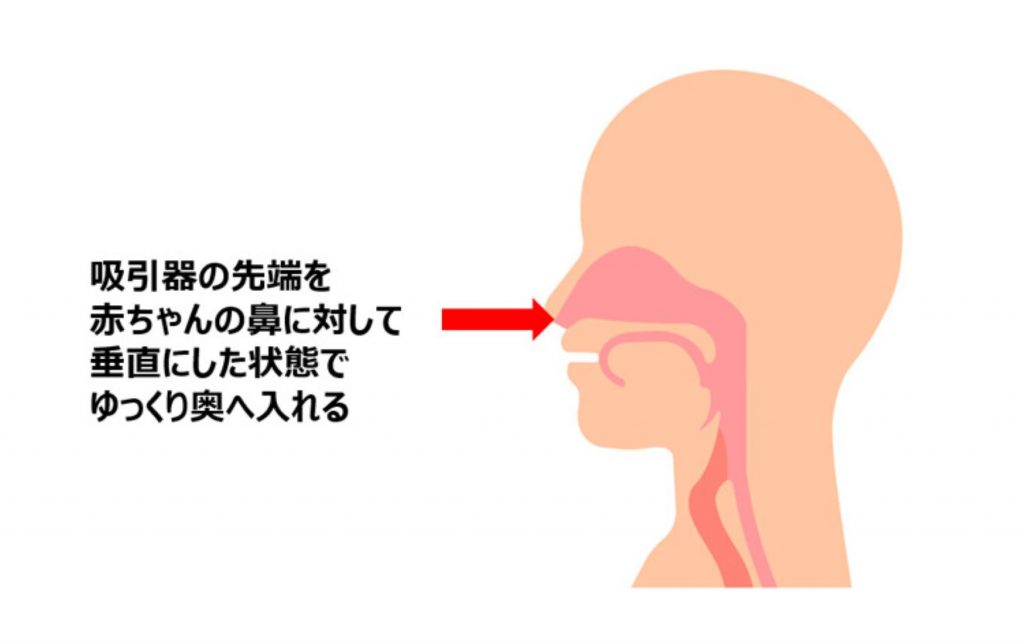

鼻水吸引器を使用する際は、吸引器の先端にあるノズルを、赤ちゃんの鼻の穴の入り口あたりへ入れます。

この際、ノズルは上に向けず、赤ちゃんの顔に対して垂直にした状態で奥へゆっくり挿入してください。あまり深く入れる必要はなく、鼻の穴の入り口あたりで吸引するだけでも十分です。吸引時には、少しずつ角度を変えて、より鼻水が吸えるポイントを見つけましょう。なお、うまく吸い出せるからといって、吸引力を強くする必要はありません。ゆっくり焦らずに吸い込みましょう。

また、鼻水の吸込が悪いからといって、ノズルを強く押し当ててはいけません。軽く押し当てるだけでも吸引には十分です。誤って粘膜を直接吸引することがないよう、優しい力で吸引してください。

鼻水・鼻づまりの症状だけで病院に行くべき?

あまりに鼻がズルズルして苦しそうだと、病院を受診するべきか迷いますよね。鼻水の量にかかわらず、新生児の赤ちゃんが熱を出した場合は、迷わずかかりつけの小児科を受診してください。

ただし、赤ちゃんは自分の体温の調節を上手にすることができないため、服を着せすぎたり布団をかけすぎたりするだけでも体温が上がることがあります。もし鼻水は極少量で、ミルクもしっかりと飲めて元気な場合は、服や布団を調節して改めて熱を測ってみてください。再計測で平熱に戻っていれば、心配は要りません。

一方、鼻水を出しているからと言って、必ずしも体調が悪いとは言い切れない場合もあります。鼻づまりだけで病院に行くべきなのでしょうか?次のことをチェックしてみましょう。

鼻水・鼻づまりだけではウイルス感染症とは言い切れない

赤ちゃんが鼻水を出していたり、鼻づまりを起こしていたりしても、それが必ずしも感染症であるとは言い切れません。赤ちゃんの鼻腔内の粘膜は大人と比較して非常に弱いので、些細な理由で鼻水が出たり、鼻づまりを起こしたりすることがあります。

鼻水や鼻づまりが起こっても、赤ちゃんが元気であれば問題はない可能性もありますので、まずは様子を見てあげるとよいでしょう。

鼻水・鼻づまり以外の症状をチェックしよう

鼻水や鼻づまりを起こしている場合、まずは赤ちゃんに熱や咳などそのほかの症状が出ていないかチェックしてみましょう。

- 発熱がある

- ぐったりしている

- ミルクや母乳をあまり飲まない、もしくは吐いている

- 1日に何度も吐いている

- 苦しそうな呼吸をしている

- 眠らない

こういった症状がある場合はできる限り早めに医療機関を受診し、医師の判断に従いましょう。

軽い鼻水だけでも急激に呼吸状態が悪化することも

初めは軽い鼻水程度であっても、赤ちゃんの状況次第では数日以内に急激に呼吸状態が悪化することもあります。特に以下に該当する場合は、慎重に観察しなくてはいけません。

- 早産

- 低出生体重児

- 心臓や呼吸の基礎疾患がある

- 染色体の病気がある

普段から鼻をケアして対策しよう

赤ちゃんの体はまだまだ未熟ですので、丁寧にケアをしてあげることが大切です。普段の生活でチェックしておきたい点や、鼻のケア方法をご紹介します。

苦しそうな呼吸をしていないかチェック

先ほどもご紹介したように、生まれつき鼻腔が閉鎖していたり、鼻腔内が狭くなったりしている赤ちゃんがいます。このように解剖学的な異常を持つ赤ちゃんは、その程度によりますが、通常は生まれた直後からたびたび呼吸が苦しくなります。特に息を吸う時に苦しそうな音がする特徴があります。また授乳のたびに苦しそうになることもあります。

このような症状が見られる時は、早めにかかりつけの小児科医に相談してください。

固まる前に鼻水を拭く

鼻づまりを防ぐためにも、鼻づまりを起こす前に鼻水をこまめに拭いてあげることが大切です。鼻を拭く際、タオルなどで擦ると鼻が赤くヒリヒリしてしまうので、ウェットティッシュや保湿ローションが含まれたティッシュ、柔らかなガーゼなどで優しく拭きとってあげましょう。また優しく拭き取ったあとは、皮膚を保護するために保湿をしてあげてください。

新生児の鼻づまりには注意しましょう

新生児の鼻づまりは、呼吸が苦しくなるケースもありますので、赤ちゃんの様子を見ながら、対処してあげましょう。どうしても鼻水が取れないときは、病院で鼻水吸引をしてもらうこともおすすめします。鼻水の症状のみの場合は耳鼻咽喉科、鼻水以外にも症状がある場合は小児科にかかるとよいでしょう。

まとめ

新生児の赤ちゃんが鼻水を出したり、鼻をよく詰まらせたりすると、「病院に行ったほうがいいのかな?」と慌ててしまう方も少なくはないでしょう。そんなときは、今回の記事を参考にしてください。ただし、もし少しでも心配なことがあれば、かかりつけの小児科医に相談することをお勧めします。

吸引グッズや蒸しタオルなどを正しく使用することで鼻づまりは改善することがありますので、鼻水が出始めたときに早めの対策を行うようにしてください。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事