【使い方】初心者向けに御朱印帳を徹底解説!ルールやよくある質問も

御朱印帳を使ったことのない方の中には、「御朱印集めをしたくて御朱印帳を買ったけれど、何から始めたら良いか分からない」「御朱印をもらいに行く前に、正しい知識を身につけておきたい」というお悩みをお持ちの方も多いでしょう。

御朱印帳の使い方には、とくに決まったルールはありません。しかし、自由度が高いからこそ、その扱いに困る人も少なくないのです。

そこでこの記事では、御朱印帳の使い方や選び方、忘れたときの対処法、保管方法に加え、御朱印をいただくときのマナーなどについても、詳しく解説します。

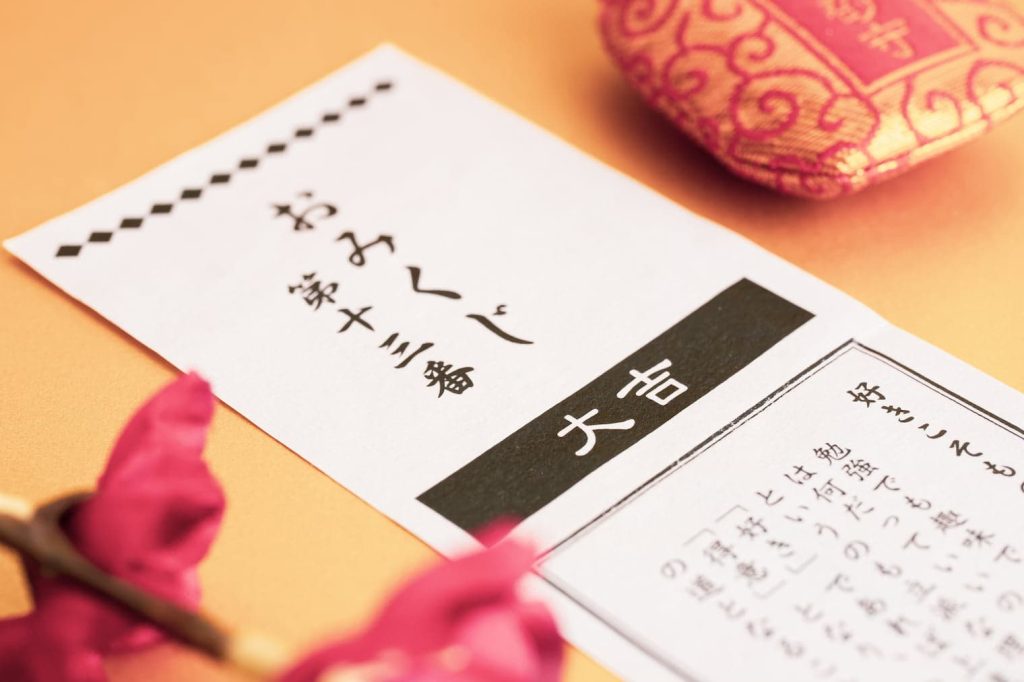

御朱印帳とは?

神社やお寺を参拝した証明としていただく印のことを御朱印(ごしゅいん)といい、その御朱印を記入していく台紙のことを「御朱印帳」といいます。

御朱印の始まりにはさまざまな説がありますが、「六十六部廻国聖(ろくじゅうろくぶかいこくひじり)」と呼ばれる全国を旅するお坊さんが、お寺に写経を納めた際に受け取っていた「納経請取状(のうきょううけとりじょう)」が起源といわれています。納経請取状とは、写経を納めたことを証明するためのお寺からの記録で、朱印(ご宝印)を押してもらう形で渡されていました。

江戸時代になると、神社仏閣の巡礼が庶民の間でブームになったことを背景に、御朱印集めが始まり、現代に受け継がれました。御朱印帳も、六十六部廻国聖の納経請取状の時代に誕生したといわれています。

御朱印帳の使い方

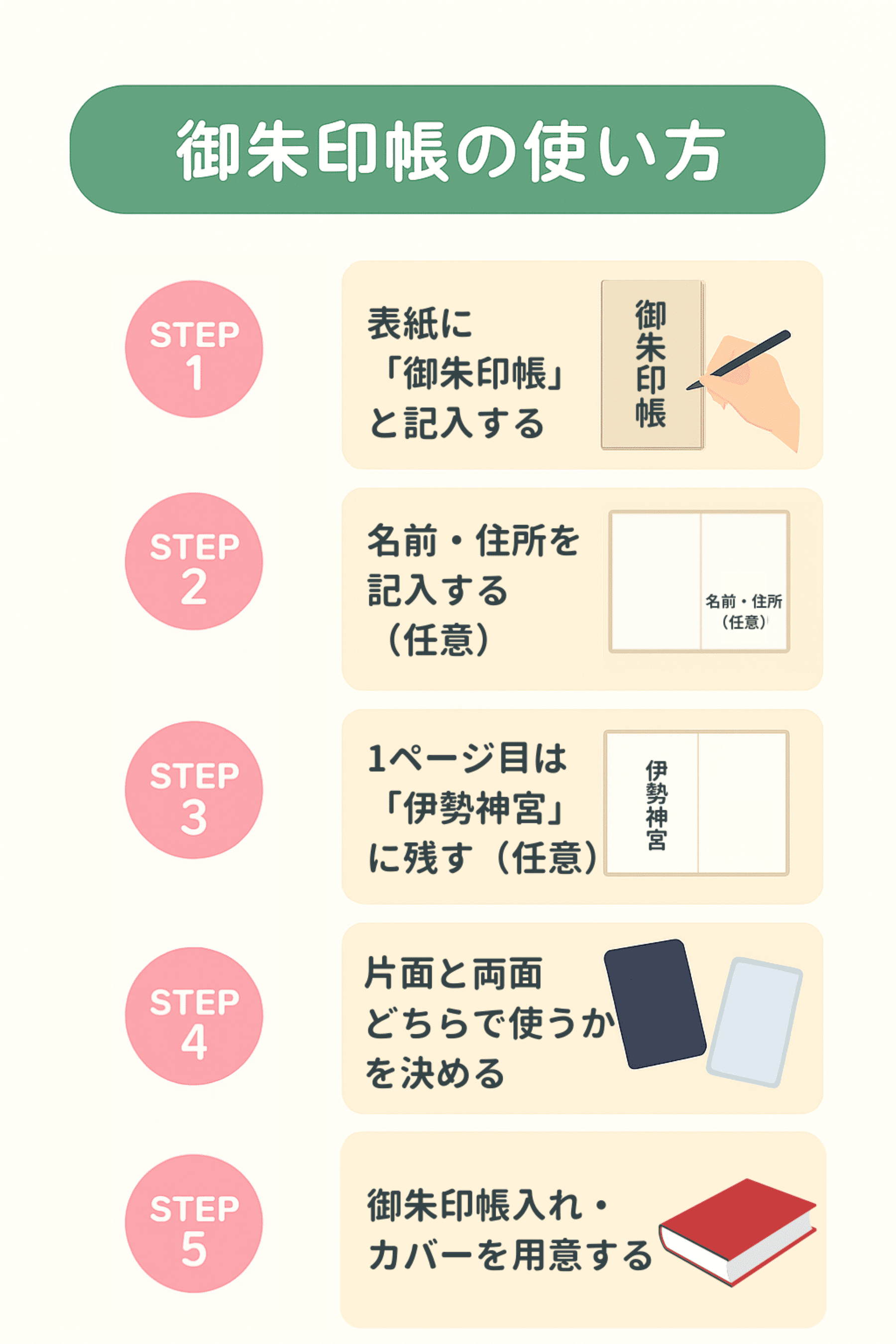

御朱印帳を購入してから御朱印をいただくまでには、いくつかの準備をする必要があります。ここからは、それぞれの手順について、ポイントも含めてお伝えします。

- ▼STEP①表紙に「御朱印帳」と記入する

- ▼STEP②名前・住所を記入する(任意)

- ▼STEP③1ページ目は「伊勢神宮」に残す(任意)

- ▼STEP④片面と両面どちらで使うかを決める

- ▼STEP⑤御朱印帳入れ・カバーを用意する

STEP①表紙に「御朱印帳」と記入する

寺社や雑貨店などで販売されている御朱印帳には、以下の3種類があります。

- 「御朱印帳」と書かれた表紙があるもの

- 白紙のラベルだけが貼ってあるもの

- 白紙のラベルが付属しているもの

上記のうち、2と3に付属するラベルは「表題」と呼ばれるもので、「御朱印帳」と記入して使います。その他、御朱印帖、納経帳、集印帳と書く人もいます。

記入はご自身でも良いですし、達筆な方に頼んでも構いません。なお、購入先の寺社に頼む方法もありますが、観光名所など忙しい場所では断られる場合があります。依頼したい場合は、事前に表題を書いてもらえるか確認しておくと安心です。

STEP②名前・住所を記入する(任意)

御朱印帳の表題、または裏表紙には名前を記入するのがおすすめです。人気のデザインの御朱印帳は、他の人と取り違えが起きてしまう可能性があります。

氏名のような個人情報の記載に抵抗がある場合は、自分にとって分かりやすいポイントマークなどを記載しても構いません。自分の御朱印帳だと見分けられることが大切です。

なお、表紙の裏側には、紛失に備えて住所や連絡先を記入しておいても良いでしょう。旅行先の寺社に置き忘れても、住所の記載があれば自分の元に返ってくる可能性が高まります。

STEP③1ページ目は「伊勢神宮」に残す(任意)

御朱印帳の1ページ目(表紙裏の隣のページ)をあえて空けて使う人もいます。この理由は、日本の神社の頂点ともいわれる「伊勢神宮」で御朱印を書いてもらうためです。もし1ページ目を残したい場合は、御朱印をもらうときにその旨を伝えましょう。

なお、1ページ目残しはあくまでも任意であり、必ず行うべきことではありません。実際、寺社オリジナルの御朱印帳だと、1ページ目にあらかじめ御朱印が書かれているのもあります。決まりではないので、御朱印集めは自由に楽しみましょう。

STEP④片面と両面どちらで使うかを決める

御朱印を集める際には、片面使いと両面使い、どちらにするかが悩ましいところです。とくに決まりはないので、それぞれのメリット・デメリットを見比べてどちらで使うかを決めましょう。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 片面 |

|

|

| 両面 |

|

|

片面使いは、御朱印の見やすさが魅力です。とくに蛇腹(じゃばら)式の御朱印帳だと、広げた際に御朱印が片面一列に並び美しいです。一方、片面しか使用しないため、両面使いに比べるとかかる費用は単純計算で2倍になります。冊数も増えるため、保管場所に困ることがあります。

両面使いは、片面使いよりも多くの御朱印が集められるので、購入冊数が減り、コストを抑えられます。ただし、裏写りの心配があるため、厚い紙質の御朱印帳を選ぶか、和紙やクリアファイルを挟むことをおすすめします。

ただし、裏面に御朱印をもらうことは一部で「失礼」とされる可能性があるので注意しましょう。

STEP⑤御朱印帳入れ・カバーを用意する

御朱印帳は和紙というデリケートな素材でできています。そのため、雨に濡れたり、バッグのなかで擦れたりすると、傷や汚れなどのダメージが残ります。とくに水分は大敵です。せっかくの御朱印が滲むなどの事態も考えられます。

御朱印帳をダメージから守るために用意しておきたいのが、御朱印帳カバーや御朱印帳袋です。インターネットで検索すれば、シンプルな物からデザイン性のあるものまで、さまざまなカバー・袋が見つかります。ご自身の好みに合わせて、選んでみてください。

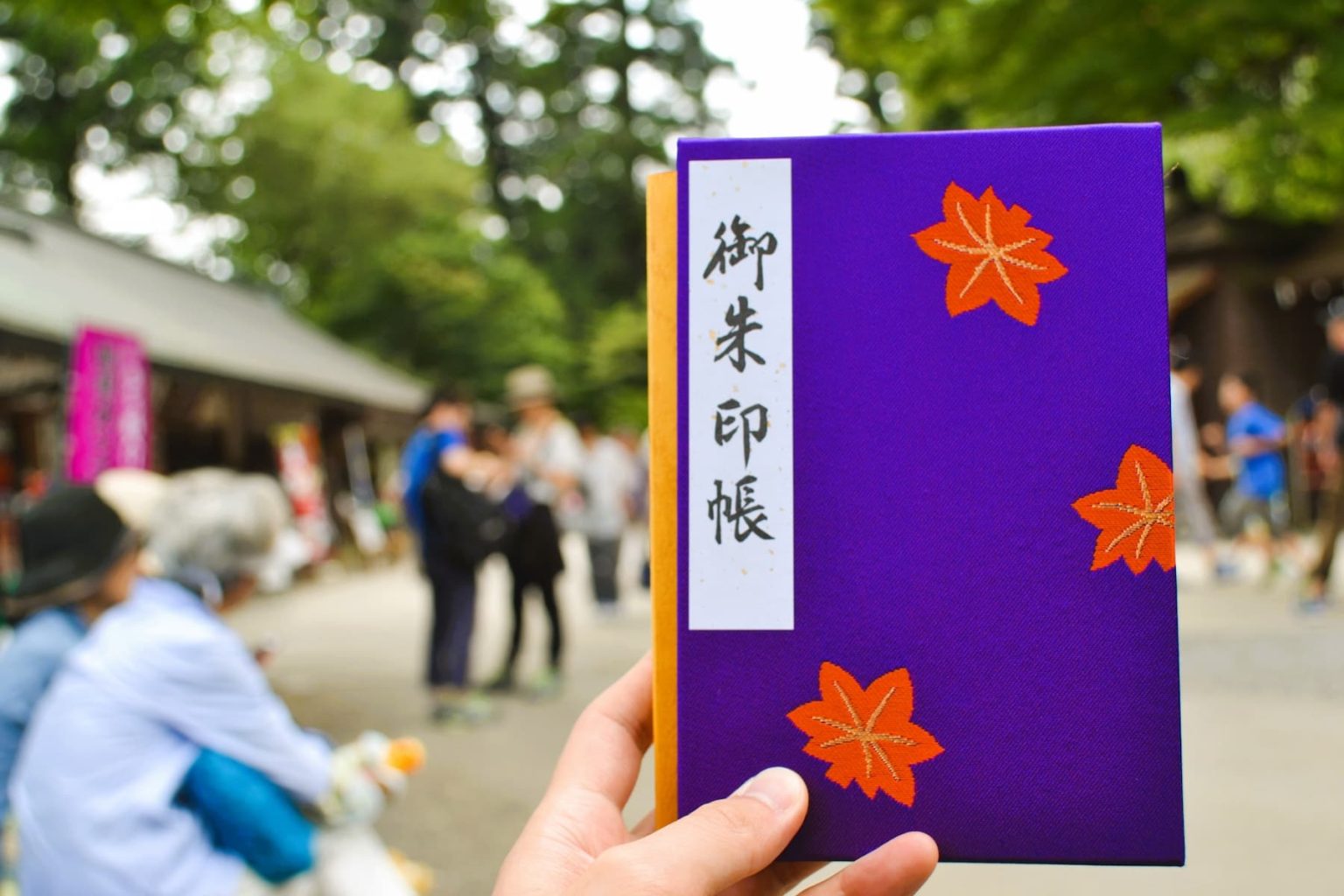

御朱印帳の選び方

最近では期間限定の御朱印をはじめ、キャラクターが描かれているものなど、さまざまな種類の御朱印が存在します。

御朱印のバリエーションが豊富になってきたことに伴い、神社などで販売されている御朱印帳のデザインもバラエティー豊かになりました。また、雑貨店や文房具店、通販でも多種多様な御朱印帳が手に入ります。

ここからは、御朱印帳の選び方について紹介します。

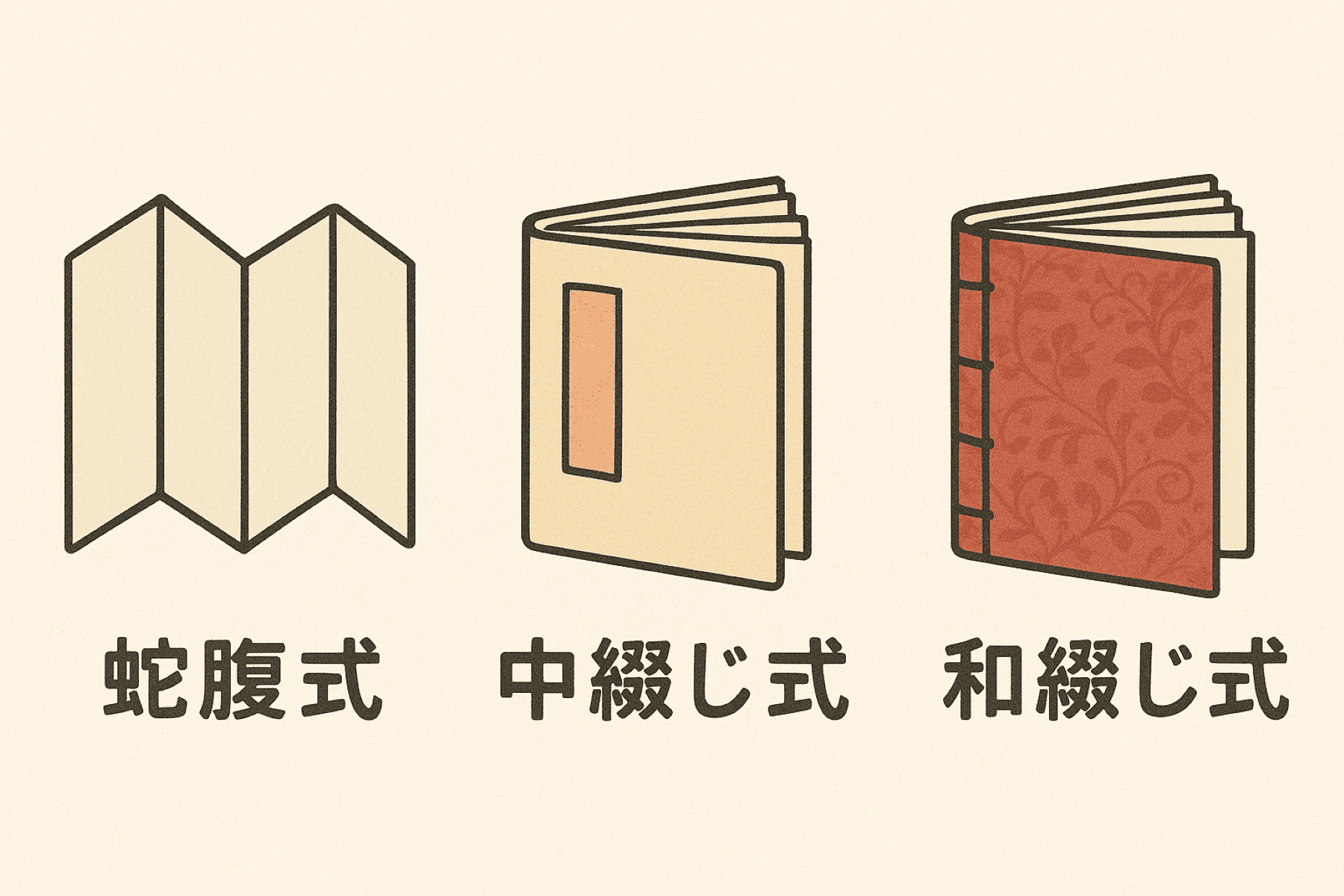

製本の種類で選ぶ

御朱印帳の製本方法には「蛇腹(じゃばら)式」「中綴じ(なかとじ)式」「和綴じ(わとじ)式/紐綴じ(ひもとじ)式」の3タイプがあります。どの方式を選んでも御朱印はいただけるため、自分の使いやすい製本の種類を選べば問題はありません。

- 蛇腹式

- 蛇腹式は、お経が書かれた経本のように一気にページを広げられ、集めた御朱印を眺めやすいことが特徴です。現在、販売されている御朱印帳は蛇腹式が多く、フラットに広げられることから書きやすいのも特徴です。表紙の裏には名前を書き、御朱印はその次のページからいただきます。

- 中綴じ式

- 中綴じ式はページが広がりにくく、持ち運びやすいことが特徴です。御朱印をもらった後は、墨が他のページに付かないようページの間に挟む紙を用意しておきます。ただし、平たくなるようにページが開けないタイプの場合、御朱印の記入を断られることがあります。

- 和綴じ式

- 和綴じ式は紐で綴じられており、接着されていないため、後からページの順番を変えられることが特徴です。御朱印をこだわりの順番で並べ替えたい方におすすめです。

紙質で選ぶ

御朱印帳を選ぶ際には、ページの片面と両面のどちらで使うのかをあらかじめ決めておく必要があります。

例えば、ページの紙は「表面」と「裏面」がくっついているものが多いですが、その両面に御朱印を記入してもらうのであれば、裏写りのおそれがある紙質が薄い御朱印帳は避けた方が良いでしょう。

御朱印帳は、紙の質や素材によって値段が変わりますが、安いという理由だけで購入すると裏写りしたり、滲んだりする可能性があります。両面を使用するのであれば紙質を重視し、厚みのある奉書紙(ほうしょし)や雁皮紙(がんぴし)のものを選ぶのがおすすめです。

サイズで選ぶ

御朱印帳のサイズは、縦16cm横11cmの文庫本サイズと、縦18cm横12cmの大判サイズ(B6)が主流です。

通販サイトでは、大判サイズよりも大きなA4サイズから豆本サイズまで販売されていますが、迫力のある御朱印を残したい方には、大判サイズやA4サイズの御朱印帳がおすすめです。大判サイズは書き置きされている御朱印をそのまま貼れるというメリットもあります。

持ち運びの便利さを重視する方には、文庫本サイズがおすすめです。小さ過ぎるサイズの場合には、御朱印が書きづらく断られることがありますので、注意しましょう。

デザインで選ぶ

初めて御朱印帳を購入するときや、テーマが定まっていないときは、デザインを重視して探すこともひとつの方法です。

神社やお寺の御朱印帳は伝統的なものをはじめ、さまざまなデザインバリエーションのものが販売されるようになりました。通販で販売されている御朱印帳には、神社やお寺では販売されていないアニメやご当地キャラクターなどのデザインのものもあります。

また、広がり防止のバンドなど御朱印帳周りの小物類も種類が豊富です。最近では、御朱印帳の素材やデザインは非常に豊富なため、性別や年齢を問わず好みのものを見つけやすいでしょう。

神社やお寺で選ぶ

武将ゆかりの神社やお寺のご利益で選ぶという選択肢もあります。

好きな武将に関係する神社やお寺で、武将の家紋や旗印のデザインが入った御朱印帳を購入し、記念すべき1ページ目にその神社やお寺の御朱印をいただくのも素敵です。

御朱印をいただくときのマナー・ルール

御朱印をいただく際には、神社やお寺のルールに従い、失礼のないように心がけることが大切です。また、対応される方のご負担にならないよう配慮するのも最低限のマナーです。

ここからは、具体的に御朱印に関するマナーを6つ紹介します。

御朱印帳を開いて渡す

汚れを防止するためのビニールカバーが御朱印帳に付いていることがあります。ビニールを外さなくてもマナー違反にはなりませんが、開閉する手間がかかるため、外して渡した方が良いでしょう。

和綴じ式の御朱印帳は、平らに開くよう紐を緩め、御朱印帳をカバーに入れている方は、カバーは外しておきます。順番になったら、書いてもらいたいページを開いて渡すとスムーズに御朱印を受け取ることができます。

御朱印帳を両面使用している方は、空白のページを探すことに手間取ってしまうことがあります。そんなときには、御朱印帳にしおりがあると、すぐに目当てのページを開けるので便利です。

小銭を準備して静かに待つ

朱印料(御朱印の代金)を支払う際には、お釣りが出ないようにしておくことがマナーです。

朱印料が決められておらず、お気持ちで支払う場合は、とくに注意が必要です。お気持ちで支払う場合は、出したお金が代金となるため、小銭をあらかじめ準備しておくことをおすすめします。

また、朱印料は神社とお寺で呼び方が違います。神社では「初穂料(はつほりょう)」、お寺では「お志(こころざし)」や「志納料(しのうりょう)」と呼ぶところが多いので、間違えないようにしましょう。

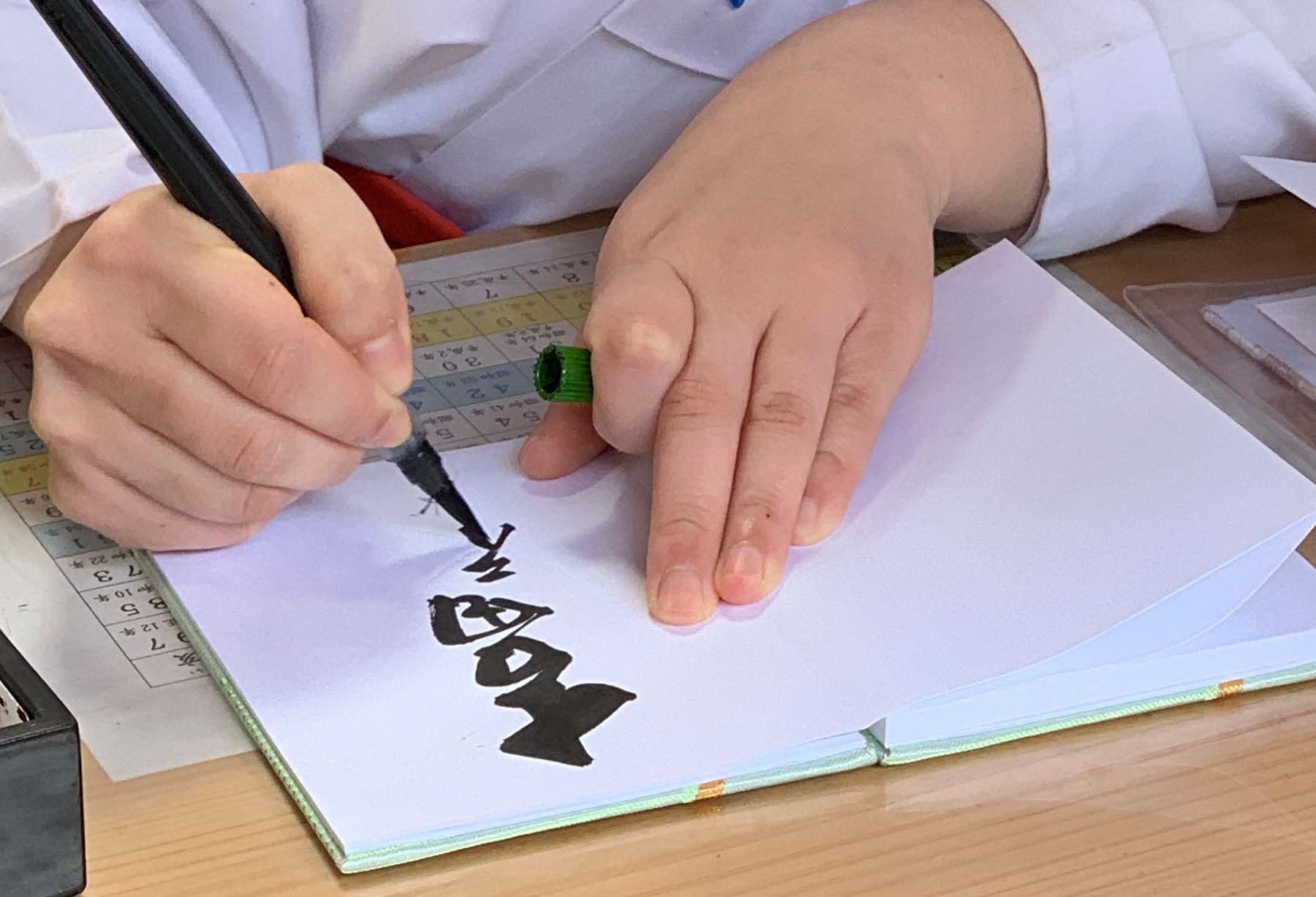

御朱印を書いてもらっている間は、私語を慎み、写真や動画を撮ることも控えて静かに待ちます。どうしても撮影したいときには、必ず一声かけて、許可を得てから撮影しましょう。

書き方に注文をつけない

当然ですが、御朱印は書き手によって印象が違い、同じ書き手でも毎回同じ御朱印が書けるわけではありません。そのため、インターネットに掲載されている御朱印の画像を指し、書き方に注文をつけたり、見本と違うと文句を言ったりすることはマナー違反です。

祭事や法要、受付時間外には書き置きのみを扱っているという寺社もあります。参拝する前に公式サイトをチェックし、受付時間を確認しておくことをおすすめします。

授与所に預けて参拝する

参拝客が多い時期や休日は、待ち時間が長くかかるため、御朱印帳を授与所に預けて参拝できます。授与所に預ける際には、御朱印帳に貼り付けていない書き置きの御朱印や、失くしたら困るはさみ紙(下敷き・クリアファイル)、しおりは必ず外しておきます。

御朱印の受付時間は神社やお寺によって異なりますが、受付時間に御朱印帳を預け、参拝後は忘れずに受け取ってください。

御朱印をいただけないところもある

御朱印がない神社やお寺もあります。とくに、浄土真宗のお寺では、お参りの目的は教えを聞くことであり御朱印を集めることではないとされるお寺も多く、御朱印をいただけない場合があります。

ただし、いくつかの浄土真宗のお寺では御朱印や参拝記念スタンプを用意しているところもありますので、事前に確認してみてください。

転売や購入はしない

最近、フリマアプリやネットオークションでの御朱印の出品や購入が問題になっています。しかし、本来の御朱印は本人が参拝した証です。

どうしても直接足を運べない神社やお寺があるときには、御朱印の郵送が可能かどうかを公式サイトでチェックし、問い合わせてみましょう。

インターネットで購入する際には、必ず公式サイトから購入し、神社やお寺のある方向に向かって神仏を拝む「遥拝(ようはい)」を忘れないようにしましょう。

御朱印帳の保管方法

御朱印帳を保管する際、粗末に扱わないのであれば、方法や方角に決まりはありません。ただし、御朱印帳には神社や仏様の名前が書かれているため、お守りやお札と考えて神棚や仏壇に保管すると良いでしょう。

神棚や仏壇がないときは、御朱印ケースや貴重品箱に入れたり、ホコリや湿気の少ない本棚に置いたりします。

御朱印帳に関するよくある質問

初めて御朱印帳を使うときは分からないことが多く、「この使い方は失礼?」と気になってしまうことが多いですよね。ここでは、御朱印帳を初めて使う方が抱く疑問に対して、分かりやすく解説します。

- ▼御朱印帳はどのページから使えば良いの?

- ▼参拝をしないと御朱印はいただけない?

- ▼御朱印帳は「神社用」「お寺用」で別々に用意する?

- ▼御朱印帳を持っていくのを忘れたときは?

- ▼裏表紙は使っても良い?

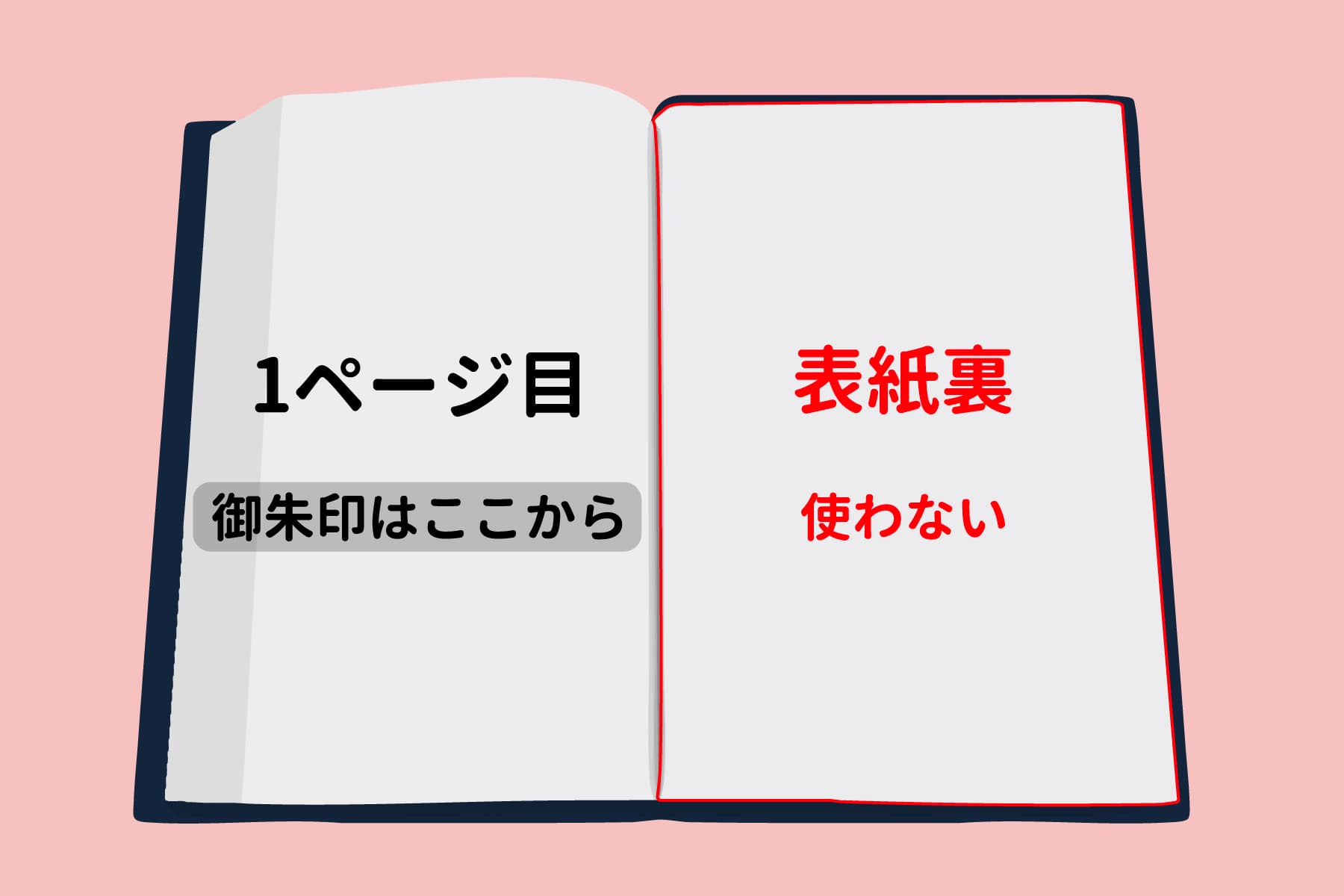

御朱印帳はどのページから使えば良いの?

御朱印帳をどこのページから使い始めるかについて、明確な決まりはありません。しかし、一般的には表紙を開いたときに、左側のページから御朱印をいただくことが多いです。

神社やお寺で御朱印をいただく際は、墨書きをしてほしいページを開いて渡すのが丁寧なので、「こちらにお願いします」と一言添えて、希望のページを開いた状態で渡すと良いでしょう。

参拝をしないと御朱印はいただけない?

基本的に、参拝をしないと御朱印はいただけません。御朱印は単なるスタンプラリーではなく、神様や仏様とのご縁を結び、参拝した証としていただくものだからです。多くの寺社では、御朱印をいただく前に本堂や本殿にお参りすることが当然の作法として認識されています。

ただし、以下のような例外的なケースもあります。

- 特別な事情がある場合:体調が悪い、足が不自由など、やむを得ない事情がある場合は、事情を伝えれば対応してもらえることもあります。

- 郵送対応:一部の寺社では、遠方の方のために郵送での御朱印授与を行っているところもあります。ただし、これはあくまでも特例的な措置です。

- 事前に書き置きをいただく場合:混雑時などに、参拝後すぐに書き置きの御朱印をいただくことはありますが、これも参拝することが前提です。

いずれにしても、御朱印をいただく際は、その寺社のルールと作法を尊重し、心を込めて参拝することが大切です。

御朱印帳は「神社用」「お寺用」で別々に用意する?

冒頭でもご紹介したとおり、御朱印とは神社仏閣を巡礼したことの証であるため、実は宗教の違いなどは関係ありません。そのため、「神社用とお寺用で御朱印帳を分ける必要はない」ともされています。

ただし、実際には神仏混交を良しと思わない方もいます。実際に、神社とお寺の御朱印が混じっていると、御朱印を断られることも稀にあるようです。

このように、実情に合わせるのであれば、御朱印帳は神社とお寺でそれぞれ別のものを用意するのが無難です。

なお、神社では文庫本サイズ、お寺では大判サイズを選ぶのが一般的とされます。ただし、これも決まりではありません。多少参考にしつつ、好みの御朱印帳を購入し、自由に使用しましょう。

御朱印帳を持っていくのを忘れたときは?

出先で偶然好みの寺社に出会ったり、旅行中にたまたま寺社へ立ち寄ったりした際、悔しくなるのが御朱印帳忘れです。「なんで今日に限って持ち歩いていないのだろう」と、後悔することもあります。

実は、御朱印帳がなくても御朱印自体は受け取れます。お寺の場合は納経所もしくは寺務所、神社の場合は授与所もしくは社務所で御朱印帳を持参し忘れたことを伝えると、多くの寺社では別紙に御朱印を書いてもらえます。

授受した御朱印の保管方法にも決まりはありません。後日、自宅に帰ってから御朱印を貼り付けたり、ファイルに入れて大事に取っておいたりと、ご自身が管理しやすい方法を採りましょう。

裏表紙は使っても良い?

御朱印帳の裏表紙(最終ページ)は、使っても使わなくてもどちらでも構いません。

一般的には、御朱印帳は表面から順に御朱印をいただいていくため、裏表紙の裏(一番最後のページ)は使わずに残しておく方もいらっしゃいます。しかし、とくに決まったルールがあるわけではないので、すべてのページを使い切りたいのであれば、裏表紙の裏側まで御朱印をいただいても問題ありません。

もし気になるようでしたら、御朱印をいただく際に寺社の方に確認してみるのも良いでしょう。

まとめ

御朱印帳は、表紙に「御朱印帳」と記入してから使用しましょう。また、他の人とデザインが被ったり、紛失したりしたときに持ち主が分かるように名前や住所もあわせて記入すると安心です。

御朱印は神社やお寺を参拝した証明であり、御朱印を集めることを目的とするのは決して正しいとはいえません。しっかりとマナーを守り、感謝の気持ちを持って御朱印を拝受することを心がけましょう。

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事