室内遊びのアイデア26選!雨でも子どもと楽しめる遊び方やおすすめ施設

そこでこの記事では、室内遊びや室内でできるゲーム、運動のアイデアを26個ほど紹介します。室内で楽しめるレジャー施設も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

目次 [CLOSE]

【道具不要】体を動かす室内遊び5選

梅雨など、室内にいる時間が増える時期は、体を動かせないことによるストレスが溜まりがちです。そんなときにおすすめなのが、これから紹介する室内遊び5選です。

室内であっても、軽い運動であれば安全に遊ばせることができます。また、道具が不要のため、雨が降った日でもすぐに遊べます。ルールが単純なので幼児にもおすすめです。

ジェスチャーゲーム

ジェスチャーゲームは、向かい合った相手のことをまねるゲームで、変なポーズをして笑いを誘ったり、片足立ちなど難易度を上げてみたりと、自由度の高いゲームです。

ただ、はじめはジェスチャーゲームが何かわからない子ども多いので、大人のポーズをまねてもらい、慣れてきたら子どもにもポージングしてもらいましょう。表情なども付けるとより楽しく進められるためおすすめです。

ダンス

ダンスも体を動かすことができる、おすすめの室内遊びです。特に子どもの好きな音楽に合わせてダンスができれば、子どものやる気も上がってより楽しめるでしょう。また、子どもが踊っている姿を動画にしておくと、後で見返したりして楽しめるためおすすめです。

2012年から中学校ではダンスが必修化[1]されました。そのため、幼い頃からダンスに触れることで、リズム感や表現方法などの向上を見込め、中学生でのダンスの授業にも活かせます。将来のことを考えても、ダンスは有意義な室内遊びと言えそうです。

かくれんぼ

昔から定番の遊びであるかくれんぼは、2人以上いればすぐに始められます。ルールが簡単で道具もいらないため、小さい子にもおすすめの遊びです。

遊び方は、子どもか保護者のどちらかが部屋の中に隠れて、もう一人が探します。見つけられたら、役を交代しましょう。小さな子どもが保護者と離れるのを怖がる場合には、ぬいぐるみや隠れ役にして、親子で一緒に探す方法もおすすめです。

また、保護者が目を離した隙に子どもが思わぬ行動をして怪我をしてしまうこともあるため、隠れる範囲を決めるなど決め事を作って対策しましょう。

宝探し

宝探しはおもちゃやお菓子を宝物に見立て、室内のどこかに隠して探し出す遊びです。保護者と子どもで隠す役と探す役を交代すると、繰り返し遊べます。

ルールが簡単で、隠し方次第で難易度を変えられるため、就園前の小さな子どもでも楽しめます。子どもと一緒に行動でき、家族の目が届く遊びのため、思わぬ事故や怪我の心配を減らせます。

5mおしり走

5mおしり走は、手足を使わずおしりだけで前進する運動要素を含んだ遊びです。座った状態で行うため、走る音が響かず周りの住人の迷惑になりにくい特徴があります。また、スピードが出ないため、子どもが怪我をしたり、物を壊したりする心配が少ない点もメリットです。

もし兄弟がいるなら、レースをしてみるとより楽しめるでしょう。

【道具あり】体を動かす室内遊び4選

ここでは、道具を使用して体を動かす室内遊びを4つご紹介します。道具が必要とはいっても、大掛かりな道具は必要ありません。家にある物を工夫して使うため、運動と工作の両方を楽しめますよ。

風船遊び

風船は柔らかい素材でできているため、0歳児から小学生まで、幅広い年齢層の子どもが遊べます。風船が割れてしまっても、大きな音は鳴りますが、怪我をする心配はあまりありません。

ただし、割れた風船を子どもが誤飲してしまわないように注意が必要です。割れた風船はすぐに捨て、子どもが触らないようにしましょう。

0歳児には風船プールや風船クッションのように、動きの少ないものがおすすめです。すでに歩ける幼児以上なら、室内で風船をポンポンと浮かせたり、遠くに飛ばしたりすることで身体を動かす楽しさも学べるでしょう。

| 準備するもの |

|

|---|---|

| 遊び方 |

|

ボール遊び・ボールプール

ボール遊びは子どもに大人気の遊びです。柔らかいボールであれば室内でも楽しめます。

主にキャッチボールや的あてが代表的な遊び方です。乳児や幼児と一緒に遊ぶ場合は、ボールを投げる行動をマネできるよう、お手本を見せてあげると良いでしょう。

また、子どもが入れるほどのスペースを確保し、ボールプールを作るのもおすすめです。段ボールを繋ぎ合わせることで、簡易的にボールブールも作れます。普段は味わえないボールにまみれるという感覚は、子どもも喜びやすい遊びです。

| 準備するもの |

|

|---|---|

| 遊び方 |

|

新聞紙遊び

何でも口に入れてしまう乳児期が過ぎた2歳くらいの子どもから、新聞紙を使った遊びを楽しめます。新聞紙は紙質が柔らかいため、安全に遊べるのが特徴です。

遊び方も、バラバラに破いたり、丸めてキャッチボールをしたりと、さまざまなものがあります。使った新聞紙を片付けるところまで遊びに取り入れると、最後まで楽しく遊べます。

| 準備するもの |

|

|---|---|

| 遊び方 |

|

テーブルで卓球

おもちゃ屋さんや100円均一ショップでは、室内で遊べる卓球セットが販売されています。卓球セットとは、ラケットとネット、卓球の球がセットになっている商品です。家のテーブルにネットを設置することで、簡単に家族と卓球が楽しめます。

室内で身体を動かすだけでなく、スポーツへの興味を養うこともできるでしょう。

| 準備するもの |

|

|---|---|

| 遊び方 |

|

おもちゃを使う室内遊び4選

ここからは、おもちゃを使ったお部屋遊びのアイデアについて紹介します。

おもちゃには、思考能力を養う知育玩具やキャラクターのおもちゃ、ぬいぐるみなど、多くの種類があります。子どもの性格や月齢に合うものを選ぶのがおすすめです。

ブロック遊び

ブロック遊びは組み立てて楽しむことはもちろん、乗り物などを作って遊ぶこともできます。子どもが考えながら手を動かすため、知育玩具として大きな効果を発揮します。また、ブロック遊びには決まった遊び方がなく自由度が高いため、「正解のない問題に取り組む力」や「向上心」を育めるでしょう。

室内で遊べるおもちゃのため比較的安全ではありますが、子どもが飲み込んでしまったり、踏んで怪我をしてしまったりする可能性もあります。万が一の事故を防ぐためにも、小さいうちは家族の目が届くところで遊ばせることが必要です。

昔ながらのおもちゃ(けん玉・コマなど)

けん玉・コマ・お手玉・だるま落としなど、昔ながらのおもちゃで遊ばせてみてもいいでしょう。

現代では、ゲームやスマホなどの電子機器が遊びの中心になっています。普段遊ばない昔ながらのおもちゃで遊ぶことは、子どもたちにとっては新鮮で面白く感じられますし、日本の伝統文化を学ぶことにもつながります。

祖父母と一緒に住んでいる家族であれば、おじいちゃんやおばあちゃんに遊び方を教わってみることもおすすめです。

おままごと(3歳~向け)

おままごとは、おもちゃの包丁や食べ物などのおままごとセットを使って、家族の真似をするというごっこ遊びです。

3歳頃になると、注意力や観察力が伸び、身近な大人の行動や日頃の経験からごっこ遊びの中で表現し始めます。そのため、おままごとをするのは子どもの表現力を養うのに適した遊びです。

小さな頃は人形やぬいぐるみを家族に見立てて遊んだり、父親や母親を交えて遊んだりということが一般的です。少し大きくなってくると友達を相手にすることもできるため、社交性を身につけるのにも役立ちます。

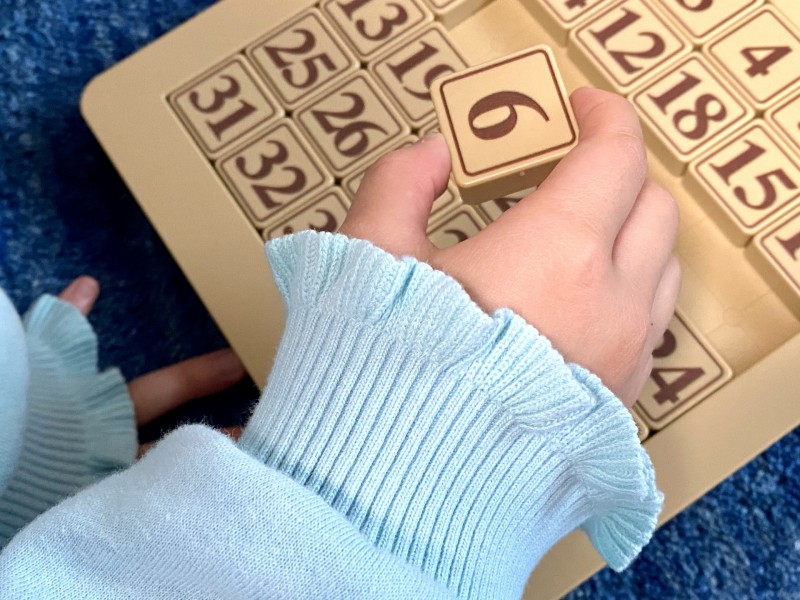

知育玩具(4歳~向け)

パズルやブロックなどは、工夫していろいろな組み合わせを考えられる知育玩具です。4歳頃になると子どもの想像力や探究心が強まってきます。パズルなどの知育系のおもちゃを使うことで、それらの力をどんどん伸ばせるでしょう。

パズルは、いきなりピースが多いものを与えてしまうと難易度が高いため、はじめは少ないピース数のものを与えるとよいでしょう。ブロックには平面や立体などさまざまな形のものがあり、空間把握能力やものづくりへの興味を養うことにも役立ちます。

パズル、ブロックともにそれぞれのパーツが小さいため、家の中でなくしてしまわないように気を付けましょう。特に気を付けたいのが、ブロックの誤飲です。対象年齢に合ったパズルやブロックを選び、使用する際は必ず保護者が見守るようにしましょう。

【幼児向け】室内でできるゲーム2選

幼児になると少しずつ簡単なルールを理解できるようになり、家族や友達と一緒に簡単なゲームを楽しめるため、遊びのバリエーションが大きく増えます。幼児から大人まで、家族みんなで楽しめる室内で遊べるゲームを2つ紹介します。

かるた

3歳ごろの子どもは、さまざまな言葉の意味を覚え始め、少しずつひらがなを読めるようになっていきます。そんな幼児期の子どもにピッタリの遊びが「かるた」です。

かるたは古くから日本に伝わるカードゲームで、現在はさまざまなキャラクターの商品が販売されています。室内で楽しく遊びながら、文字を覚えることにも役立ちます。また、子どもの成長を感じたり、家族みんなで幸せなひとときを過ごしたりもできるでしょう。

神経衰弱

神経衰弱は、トランプを裏返して並べ、めくった2枚のカードに書かれた数字が同じならカードをもらえるゲームです。裏返しのカードがなくなるまで続けて、最後に手持ちのカードが多い人が勝ちます。

トランプの枚数が多い方が難易度は高くなるため、年齢に合わせて遊べるのも特徴の1つです。また、文字が読めなくてもカードのマークがわかればプレイできるため、子どもから大人まで、家族みんなで遊べます。

【小学生向け】室内でできるゲーム4選

ここでは、小学生向けの室内でできるゲームを4つ紹介します。小学生になると今まで使っていたおもちゃから、スマホやテレビ、電子ゲームに興味が移ってしまう場合があります。

しかし、より複雑な内容への理解ができるようになるため、家族や友人と昔から人気のあるゲームで遊ぶこともおすすめです。カードゲームやボードゲームで大人に勝てれば、自信にもつながるでしょう。

カードゲーム(トランプ・UNOなど)

トランプは幼児なら神経衰弱やぶたのしっぽなど、簡単なルールのものがおすすめです。小学生以上の子どもであれば、七並べやババ抜き、大富豪などといった複雑なルールのカードゲームも楽しめるようになります。

高学年になる頃にはUNOでも遊べるようになり、学校のお楽しみ会や修学旅行などで楽しむこともできます。カードゲームはさまざまな場面で遊ばれるため、休みの日や雨の日に、家族で練習をしてもよいでしょう。

ボードゲーム(人生ゲームなど)

人生ゲームやすごろくのようなアナログゲームは、今も人気があります。人生ゲームやすごろくは、ルーレットやさいころを回して出た目に応じたマスを進み、止まったマスの指示に従うというものです。

2人から5、6人までプレイできるため、家族や友達とも一緒に遊べることが特徴です。ルールや指示の内容を理解できるようになる小学生以上から大人まで、幅広い年齢におすすめです。

将棋・囲碁・オセロ・チェス

将棋・囲碁・オセロ・チェスは室内で遊ぶテーブルゲームの代表格で、昔ながらのゲームです。プロとして活躍している人もおり、現代でも人気があります。

勝つためには相手が次にしたい行動を読んだり、盤面を記憶したり、相手に対応する複数の手を想像したりする必要があるため、集中力や思考力が鍛えられます。

周囲にルールを知っている人がいない場合は、アプリを使ってルールを覚えたり、練習したりすることもできます。子ども向けのルールブックや、駒の進む方向がわかりやすく矢印で書かれているものもあるため、低学年の子どもでも楽しめるでしょう。

TVゲーム・スマホゲーム

TVゲームやスマホゲームはできればやらせたくない、禁止したいと考える保護者もいるでしょう。しかし、スマホゲームやTVゲームは、使い方によっては知育玩具としても使えます。

ボードゲームのTVゲームやスマホゲーム版、体を動かせるフィットネス系のゲームもあるため、一度取り入れてみてはいかがでしょうか。家族みんなでプレイできるものなら、会話も弾みますよ。

ものづくりをする室内遊び4選

ここでは、ものづくりをする室内遊びについて解説します。ものづくりは、子どもの想像力を養うのに効果的です。工作や折り紙などは、完成形をイメージして手を動かすため、どのようにすれば作りたいものが完成するかという思考力も育てられます。

ただし、はさみやカッター、アイロンなどの道具を使用することもあるため、慣れないうちは家族の目の届く範囲で行いましょう。

折り紙(対象年齢0歳~)

折り紙はコンビニや100円均一ショップなどさまざまな場所で販売されており、思いついたらすぐに購入して遊べるのが特徴です。きれいな色がついた色紙も多いため、子どもも楽しく遊べるでしょう。

折り紙は決まった形に折る必要もないため、赤ちゃんでも遊べます。ある程度大きくなった子どもには、折り紙の本などを見て、手順に沿っていろいろな形を作るのもおすすめです。近年ではYouTubeでわかりやすく解説している動画もあるため、ぜひ参考にしてください。

たくさん折って慣れてきたら、好きなキャラクターの形や動物、恐竜などといった難易度の高いものに挑戦するのもおすすめです。

お絵描き・塗り絵(対象年齢1歳~)

お絵描きは、子どもの表現力や想像力、色彩感覚を養うのに役立ちます。小さな子どもには、まず白・黒・三原色(赤・青・黄)のクレヨンやペンを用意してあげるとよいでしょう。大きくなり、お絵描きに慣れてきたら、少しずつ色の種類を増やします。

絵を描くことが苦手という子どもには、塗り絵もおすすめです。塗り絵はキャラクターが載っている本なども多いため、子どもが興味を持ちやすいです。また、クレヨンや色鉛筆といった描くための道具も豊富で、模造紙や段ボールなどと組みわせて遊べます。

ただし、室内で行うため、汚れてもよい服装や紙を下に引くなどの対策を行いましょう。汚れてしまった場合には、家族と一緒に掃除をすることで片付けの重要性を伝えてもいいかもしれません。

工作(対象年齢3歳~)

工作は、子どもの想像力を育てるためにピッタリの遊びです。工作におすすめの素材には、以下のようなものが挙げられます。

- 段ボール

- 割り箸

- ストロー

- ペットボトル

- 発泡トレイ

- トイレットペーパーの芯

家の中にある不用品を使って創作すると、材料費がかからないこともメリットです。工作の本やYouTube動画などで作品の作り方を見て、参考にするのもよいでしょう。

自由に工作を楽しむことで創意工夫を凝らして、自分の想像を実現する能力が身に付きます。工作で作ったものを使って遊ぶこともできるため、1日中室内で過ごしていても飽きずに楽しめます。

手芸・アクセサリー作り(対象年齢6歳~)

小学校になり、少しずつおもちゃで遊ぶ機会が少なくなってきた子どもには、手芸やアクセサリー作りもおすすめです。特に女の子はアクセサリー作りに興味を示しやすい傾向があります。

裁縫が苦手、もしくは難しいと感じている子どもには、アクアビーズやプラバンなどでオリジナルのキーホルダーを作り、カバンに付けるなどの楽しみ方もあります。

その他の室内遊び3選

これまで紹介してきた室内遊びの他にも、知っておくと便利な遊びがたくさんあります。

以下で紹介するものは、道具を準備する必要がないため、いつでもどこでも楽しめてとても便利です。場所を問わずにできるため、車での長時間移動の際などにも楽しい時間を作れるでしょう。

言葉を使った遊び(しりとりなど)

3歳頃になると、言葉でコミュニケーションを取れるようになり想像力がついてくるため、さらに語彙を増やせるような言葉遊びがおすすめです。

しりとりや早口言葉などの言葉遊びは、道具や準備が不要で手軽な遊びです。年齢に応じて、アレンジを加え難易度を上げることもできます。家族で遊ぶときには、子どもでも理解しやすい簡単な言葉を使ってあげるとよいでしょう。

手を使った遊び(指スマなど)

手を使ったゲームにはさまざまなものがあります。特に「指スマ」「いっせーので」「いっせーのせ」などと呼ばれる、立っている指の本数を当てる遊びは、室内で誰とでも手軽に楽しめます。相手の表情を読んだり、拳の動きを観察したりして、心理戦を楽しみましょう。

楽器をひく

1歳くらいの小さな子どもでも演奏を楽しめる楽器として、鈴やタンバリン、カスタネット、トライアングルなどがあります。好きな音楽に合わせて、音を鳴らしながら動くことで、表現力やリズム感を養えます。上手く扱えるようになったら、家族や友達の前で演奏をしてもよいでしょう。

なお、大きな音が出る楽器は、近所の迷惑にならないように気を付けましょう。

室内で遊べるレジャースポットもおすすめ

ここでは、室内で遊べるレジャースポットを紹介します。雨の日でも遊べるのが、室内レジャースポットのメリットです。自宅での遊びとローテーションすることで、子どもを飽きさせずに楽しめるでしょう。

室内アスレチック

室内アスレチックであれば、雨や風の強い日でも天候を気にせず、子どもたちが思いっきり体を動かして遊べます。トランポリンや滑り台といった遊具も、自宅のものよりも大きなものがそろっていて、同じ遊具でもダイナミックな遊びを体験できるでしょう。

室内遊園地

室内遊園地は、運動以外のアトラクションが豊富で、親子そろって楽しめるのが特徴です。アスレチックは基本的に体を動かすことがメインですが、室内遊園地は動かなくても楽しめるアトラクションもあります。

例えば、砂場やゴーカートであれば、体を無理に動かさずに子どもと一緒に遊べます。また、室内遊園地にはレストランなどが併設されていることも多いため、1日を通して楽しめます。

映画館

映画館も、室内で楽しめるレジャースポットの1つです。普段は体を動かしている子どもたちも、映画館で映画を見ることで一味違った体験ができます。子どもが普段から見ているアニメの映画が上映されていれば、子どもたちもきっと喜んでくれることでしょう。

まとめ

室内での遊びは数多くありますが、同じ室内遊びでも使用する道具を変えてみたり、ルールを少し変えたりすることで、子どもの成長に合わせて難易度を上げることもできます。また、場所を変えることで同じ遊びでもマンネリを感じにくくなるため、普段とは違った場所にいってみるのもおすすめです。

言葉遊びや手遊びなどの道具のいらない遊びは、雨の日以外でも待ち時間やちょっとした時間の気分転換に楽しむことができます。工作やお絵描きの作品を写真に残したり、SNSに投稿して作品を見せ合ったりするのも新しい楽しみ方です。

室内遊びを通して、外出できない日も楽しい時間を過ごしましょう。

- 文部科学省:

武道・ダンス必修化

記事編集

- くらひろ by TEPCO

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

くらひろ by TEPCOは東京電力エナジーパートナーが運営するメディアサイトです。毎日のくらしに役立つ知識から、次の一歩につながる情報まで、知りたいに答える多彩な記事を配信しています。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事