赤ちゃんと一緒に楽しもう! あそびアイデアでもっと仲良し

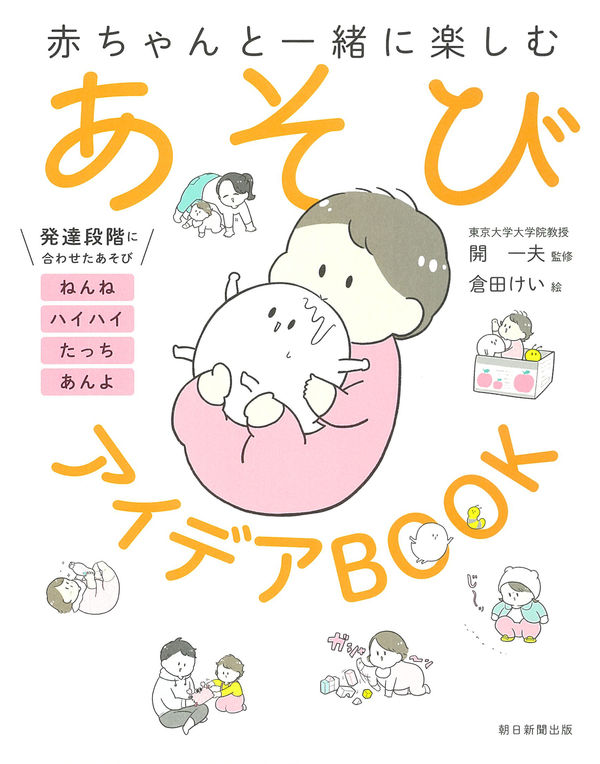

ここでは、東京大学大学院で「東京大学赤ちゃんラボ」を運営する開 一夫教授 監修の『赤ちゃんと一緒に楽しむ あそびアイデアBOOK』(朝日新聞出版)から、「赤ちゃん学」にもとづいた赤ちゃんの遊び方をご紹介します。

赤ちゃんにとって「あそび」とはなにか

パパやママにとって子育ては初めての経験でわからないことだらけです。赤ちゃんとの接し方や何をしたら楽しいと思うのか戸惑っている方はたくさんいるのではないでしょうか。

赤ちゃんにとって「あそび」とは、赤ちゃんが楽しいと感じるものすべてだと著者は言っています。だれかに決められたものではなく、楽しいからやる。おもしろいからやる。これこそがあそびではないでしょうか。

とはいえ、あそびを「楽しい」と思うための訓練はある程度必要です。大人でも仕事や勉強で、はじめはうまくできなかったのに、練習をしたらどんどんできるようになって、楽しいと思えたことがありますよね。

どんどん成長していく赤ちゃんも、すぐにいろいろなことができるようになっていき、興味が無かったものにも感心を持ち始めてきます。

「あそび」はなんの役に立つのか

あそびを「楽しい」と思うための訓練は必要と言いましたが、あそびそのものは訓練ではありませんし、赤ちゃんが楽しむだけのものですので、将来何かの役に立つかは今の時点ではわかりません。

スポーツ選手の中には、赤ちゃんの頃からボールあそびが大好きだったという人も多いですが、だからといってボールあそびが好きな子がみんなプロを目指すわけではないですよね。

点と点がいつ、どのタイミングでつながるかはそのときにならないとわかりませんが、今楽しくあそんでいる赤ちゃんの心が幸せで満ちていればそれだけで十分なのではないでしょうか。

やりたいことをやらせるのが「あそび」

赤ちゃんにはひとりひとり個性があり、やりたいこともそれぞれ違います。「あそび」において一番大切なことは、赤ちゃんがやりたいことをすることです。

ついつい親は他の子供と比較して、あれができてない、これをやろうとしないと心配してしまうこともありますが、見守りつつ、危険なものがあればそっと取り除いてあげて、自主性を育てるようにしましょう。

「赤ちゃん学」からあそびを考える

ここ20~30年のうちに、赤ちゃんの心理や行動、脳の発達やその過程を科学的アプローチに基づいて研究する「赤ちゃん学」は大きく進歩し、今までの「か弱い赤ちゃん」のイメージを打ち砕く研究結果がいくつも残っているそうです。

赤ちゃんには、こんなこともできるのかと驚く能力がたくさんあります。その能力を知ることで、赤ちゃんの「すごいところ」をたくさん見つけて、あそびの可能性をより広げることもできるようになります。

赤ちゃんが生まれながらにして持つ能力とは

赤ちゃんのすごい能力が見られるのは、選ばれた赤ちゃんだけではありませんし、研究所の中だけの話でもありません。おうちの赤ちゃんでもその能力を見ることができるでしょう。ここでは、その中の5つをご紹介します。

数がわかる

生まれて5カ月をすぎた赤ちゃんは1+1=1などの間違った計算を「おかしいな」と感じることができると言われています。赤ちゃんはありえない事柄や見慣れているものに対して注視時間(注意深くじっと見る時間)が長くなるとされています。

例えば、赤ちゃんの目の前で人形を2体置き、それらを隠すようについたてを立てます。次に、ついたてを外したときに人形が1体しかなかった場合、注視時間が長くなるという実験結果があります。このことから、赤ちゃんにとって「ありえないこと」が起きたことがわかるのです。

物理の法則がわかる

重力に逆らって人が浮いたり、壁をすり抜けたりすることは、物理的にありえないことですよね。大人であれば、考えるまでもなくわかることですが、実は赤ちゃんでも「物理的にありえないこと」を理解しています。

おもちゃの車がただ道を走っている様子は、しばらくすると飽きてしまいますが、障害物を置いてそれをすり抜けて走っているようなギミックをみせると、より長く見続けるという実験結果があります。

善と悪が区別できる

物事の善悪を把握できる能力は赤ちゃんのころからあるようです。

生後6カ月ほどの赤ちゃんに、青と赤の2つのボールが勢いよくぶつかり、その衝撃で赤いボールがつぶされてしまう画像を見せてみた実験があります。その後、赤ちゃんの前に同じ2つのボールを置くと、ほとんどの赤ちゃんはつぶされてしまった赤色のボールを選びました。

この実験結果から、いじわるをするものをきらい、弱いものを大切にするという意識を持っているのではと推測されるのです。

言葉がわかる

赤ちゃんはどの国のどんな特殊な発音も、聞き分けられる能力を持って生まれてきます。これは、どんな言語を話す親のもとに生まれても、対応できるための能力だと言われています。

これはただ「音」として認識をしているだけではなく、どの音が「言語」としての意味を持つかを理解していると考えられています。言葉を話す前の赤ちゃんも、大人が話す言葉の内容をある程度わかっているといえるでしょう。

自分がわかる

犬やネコの前に鏡を置くと、鏡の後ろにまわって、鏡の中の自分を探していた、というような動画を目にしたことはありませんか?

赤ちゃんが自分自身をどのように理解しているかは、鏡に映る自分にどう反応するかを観察することでわかります。実験では、生後1歳2カ月~2歳の赤ちゃんを対象に行い、一定数の子が自分を認識することができました。

赤ちゃんとの日常を楽しくするあそび

赤ちゃんが生まれながらにしてもつ能力は、あそびを通じてさらにはぐくむことができます。ここでは、赤ちゃんとの日常をもっと楽しくし、そして新たな一面がみられるようなあそびをご紹介していきます。

ねんねのころのあそび

この時期の赤ちゃんにとっては、お世話をしてくれる人の笑顔や声から、ミルク、オムツ替え、顔をふいてもらうなどのスキンシップまで、すべてがあそびになります。

にぎにぎ

赤ちゃんの手のひらを指でやさしくつついて、ギュッとにぎらせます。ギュッとしてくれたら「にぎにぎできたね」などと声をかけながら、にぎった手をやさしく少しだけ左右に動かします。これは赤ちゃんの意思とは関係なくおこる反射反応で、この反射を繰り返すことで、体の動かし方がわかるようになっていきます。

クーイング

生後1ヵ月ぐらいから、気分が落ち着いていて機嫌のよいときに、「アー」や「クー」といった声を出すことがあります。これは「クーイング」と言われるもので、声帯が発達してきた証拠です。

自分の声を聞いて、こんなふうに声が出るのかと試しているとも言われています。赤ちゃんが声を出したら、同じトーンで言葉を返してあげましょう。

首がすわったころのあそび

首がすわると、視覚や聴覚と手の運動が少しずつ連動できるようになります。

安全に注意しながら、感覚を刺激したあそびで、発達をサポートしてあげましょう。

おもちゃを取るあそび

手を伸ばしてものをとるというしぐさは、目と手をいっしょに動かさなければならず、それは脳の働きが高度になってきた証です。タオル地でできた音の出るマラカスやぬいぐるみを持ち、声をかけて興味をもたせ、おもちゃをさわろうと手を伸ばすのを待ちましょう。

赤ちゃんはがんばったら取れた!ということが楽しいので、すぐに渡したりしないよう我慢しましょうね。

おふね抱っこ

赤ちゃんは抱っこされると、愛情ホルモンのオキシトシンが分泌されて、人を信頼したり、大切に思う気持ちが育まれるそうです。

大人が仰向けになり、胸の上に赤ちゃんをうつ伏せにして乗せたら、両手で体をしっかり支えて、ゆっくり左右にゆらゆらしてみましょう。

ねがえりのころのあそび

ねがえりができることにより、それまで天井だけだった世界が、正面も下も奥も手前も見られるようになり、興味の幅もグンと広がります。

うつ伏せあそび

腹ばいをイヤがらず、手や腕で上体が支えられて足が伸ばせるようになってきたら、うつ伏せあそびを取り入れてみましょう。

うつ伏せの赤ちゃんの前に、お気に入りのおもちゃを置き、手を伸ばして上手に取れたらほめてあげましょう。この動きには首や肩の筋肉の発達を促す効果もあるそうです。

しんぶんし演奏会

名前を呼ぶと顔を向けたり、ふり向いたりするようになり、日常のいろいろな音に感心を持ちはじめます。

赤ちゃんをすわらせ、正面で新聞紙をくしゃくしゃにしたり広げたり、やぶいたりします。このとき「グシャ」「パンッ」「ビリッ」と音を声で出すとより効果的です。赤ちゃんに新聞紙の端を持たせて、やぶく体験もさせてみましょう。

このあそびをするときは、新聞紙を口に入れないよう十分に注意しながら遊びましょう。やぶいた新聞紙はきちんと始末し、手を切りやすいコピー用紙などの薄い紙は使わないようにしてください。

おすわりのころのあそび

この頃になると、両手が使えるようになってくるので、指先を使ったあそびにもトライしてみましょう。

リズムをきざもう

音に興味を持ちはじめたと思ったら音あそびにトライしてみましょう。歌にあわせて手をたたきリズムをきざみます。赤ちゃんがパチパチと手をたたいたら、ほめてあげましょう。歌は童謡など明るくて短い曲がオススメです。

ちょうだい、どうぞ、ありがとう

物や人に対して注意が向けられる「共同注意」ができるようになってきます。これは、自分以外の人の気持ちや考え方を理解したり、言葉を話す能力の発達の土台となるものです。

共同注意ができるようになったら、おもちゃであそんでいるときに、「ちょうだい」と言って両手のひらを重ねて赤ちゃんにおねだりします。おもちゃをくれたら「ありがとう」とお礼を言い、「どうぞ」と返してあげましょう。

ハイハイのころのあそび

移動ができるようになり、今までよりも遠くのものに興味をもつようになってきます。

目的の場所に行って一人であそび始めるのもこの時期にみられるでしょう。

トンネルくぐり

ハイハイは全身運動なので、自分の体を思いどおりに動かすことが上手になってきます。ハイハイあそびをしている途中で、赤ちゃんに覆いかぶさるように体でアーチをつくってくぐらせることで、距離感の理解ができるようになります。

どっちに入ってる?

赤ちゃんは6カ月をすぎたころから短期的な記憶ができるようになってきます。それまでは、目の前のおもちゃを隠したら「なくなった」と感じていたものが、「隠してあるだけで本当はそこにある」とわかるようになります。

箱などを使ってどっちに入っているかクイズをするときは、正誤よりも不思議だなという感情を大事にしてあげましょう。

つかまり立ちのころのあそび

イスや階段をのぼろうとしたり、何でも触るので目が離せなくなる時期です。危ない行為をしたらきちんと𠮟ってあげてください。

鬼ごっこ

つかまり立ちに慣れてきた赤ちゃんは、ものにつかまりながら歩きはじめます。足腰の筋肉やバランス感覚を鍛えて、歩く準備をしています。赤ちゃんが楽しそうなら、手をつける高さのテーブルを利用して、お気に入りのおもちゃと鬼ごっこを試してみましょう。

まねっこあそび

赤ちゃんは大人の日常をしっかり観察しています。教えていなくても気づいたらできるようになっていたということがあるのはそのためです。そこで、電話ごっこや、おままごとのまねっこなど、上手にできなくても大丈夫なので積極的にまねる遊びをしてみましょう。

立っちのころのあそび

赤ちゃんに歩くための練習は必要ありませんが、歩きたがっているようであればあそびを取り入れてみてもよいでしょう。

あんよ体験

赤ちゃんの足を大人の足の甲に乗せ、脇の下や腕を軽く持って「いっちに、いっちに」などと声をかけながらふれあいあそびをします。

また、立っちしているときに声をかけてみると、もしかしたらはじめての1歩が見られるかもしれません。ですが、あくまでもあそびのひとつとしてあせらずに楽しみましょう。

絵本でいっぱいおしゃべり

少しずつ言葉への理解も進み、興味があるものを指でさすことができるようになってきたら、積極的に絵本の読み聞かせをしてあげましょう。

絵本はあくまであそびのツールなので読むだけではなく、絵本に出てきた動物の鳴き声や動きをまねっこするのもおすすめです。

よちよちあんよのころのあそび

脱・赤ちゃんと言えるくらいまで大きくなったこの時期は、行動範囲も広がり、ひとりあそびができるようになります。

バランス感覚を鍛える

まっすぐに立つ、体を元の位置に戻す、転ばないように体を保つためにはバランス能力が必要です。まだまだ不安定さのある時期だからこそ、危険をとっさに回避できるように、バランス感覚を意識した遊びを取り入れましょう。

例えば、四つんばいになり背中に子どもを乗せて体や服をつかませて、馬のようにパッカパッカと部屋中を動きます。スピードに変化をつけるとよりバランス感覚が育まれますよ。

クルクルねじねじ

ねじる、ひねるの動きは、脳の発達にもよい影響を及ぼし、手指を使う力を高めて、お箸や鉛筆を持つときにも必要となります。使い終わった化粧品のボトルなど、片手で容器を持ち、もう片方でキャップをつまんでクルクルします。

難易度の高い動作なので、最初に大人がお手本を見せてあげるとよいでしょう。また、キャップなどは誤飲の可能性もあるため、大人が見ていないところで遊ばないよう注意しましょう。

しっかりあんよのころのあそび

自発的なあそびが増え、自我や思考も芽生えて記憶力もついてきます。ものをなにかに見立ててあそべるようになってくるのもこの頃の特徴です。

紙コップでボーリング

予想する力が身についてくる時期です。ボールを転がしては追いかけたり、あちこちにぶつけてみたりと、あそび方も上手になってきます。

ピラミッドのように重ねた紙コップに向けてボールを転がし、崩してあそびましょう。ボールがないときは新聞紙を丸めて転がしてもOKです。

クレヨンお絵かき

お絵かきは感覚を刺激し、子どもが持つ感性や表現力を伸ばしてくれます。点でも、線でも、はみ出しても、何色を使っても、持ち方がヘンでも、トントンたたいても、それが危険なことでない限り、大人が手を出したり止めたりしないようにしましょう。

ただし、汚されてもいいように服装や環境は先に整えておきましょう。

まとめ

赤ちゃんは遊びながらたくさんのことを学び、次の成長への準備をしていきます。赤ちゃんによって何に興味を持つかはバラバラで、大きくなるにつれて変わっていきます。危険がない範囲で自由にあそびながら興味があることを見つけ、赤ちゃんと一緒に毎日を楽しみましょう。

引用書籍:「赤ちゃんと一緒に楽しむ あそびアイデアBOOK」(開 一夫 監修/朝日新聞出版)2021年5月出版

出版社・書籍紹介:「赤ちゃんと一緒に楽しむ あそびアイデアBOOK」(開 一夫 監修/朝日新聞出版)2021年5月出版

・Amazon

・楽天ブックス

・紀伊國屋書店

記事編集

- くらひろ編集部

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です

KEYWORD

#人気のキーワード

RECOMMENDED

#この記事を読んだ人におすすめの記事